绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

本文提要:工业用电量是被广泛用来作为验证、预测、评估工业生产增速的重要指标。但现有线损电量统计存在一些缺陷,与真正意义上的实际线损所反映的内容并不一致,有时还相差甚远。主要原因是由行业用电结算时间与实际使用的差异带来的。当相邻两个月用电总量差异较大时,这种现象尤为明显。而温差大、节假日、日历差以及企业生产的季节性特征等则是造成各月之间用电总量差异较大的主因。如何有效消除统计线损数据带来的影响,更好地用工业用电数据解读经济运行走势,是本文研究的重点。

在不改变现有统计方法的前提下,合理修正数据,消除统计误差,得到接近实际的线损量,不失为一个较好的校正方法。即:一是利用报告期总用电量(即供电量)与上年年度线损率,得到相对准确的报告期实际线损量。二是将原统计线损量(即电力公司统计数)减去计算得到的实际线损量,得到结算时差带来的统计误差量。三是将统计误差量分摊到工业和非工行业用电量之中。以此使线损量的计算贴近实际,基本消除统计误差带来的影响。该方法简便,可操作性强。

在应用工业用电增速进行形势研判和评估数据时,还应结合考虑特殊气候的影响、产业结构的变动、经济的周期性波动以及电力消费与工业生产增长的长期关系。

由于工业用电和工业生产之间的强相关性,工业用电量是被广泛用来作为验证、预测、评估工业增加值增速的重要指标。但现有线损电量的统计存在一些缺陷,影响工业用电增长趋势,也对以工业用电判断工业生产形势产生一定干扰。本文拟在分析线损电量统计现状、基本特征及变动趋势的基础上,尝试寻求更为合理解读用电量数据的方法,从而更好发挥工业用电数据在判断工业生产走势中的作用。

一、线损电量统计现状

实际线损是电能在输送到用户的过程中,经过输、变、配电设备时产生损耗,以热能的形式散失在周围的介质中的能量。实际线损一般与供电量正相关,供电量越大,实际线损也越大。线损电量与供电量的比为线损率,实际线损率在供输电技术无重大变化情况下较为平稳。

统计线损为全社会实际用电量与统计用电量之差。全社会实际用电量结算时间为当月1日-30日;而统计用电量结算时间由抄表时间决定,一般为上月15日-本月15日1。因此,结算时间的差异使得实际用电和统计用电之间存在差异,统计线损不仅仅是电力输配过程中实际产生的损耗(即实际线损),还包括结算时间差异引起的数据差。

也就是说,线路传输过程中的电量损耗必定存在,不应出现负数。但统计线损为实际用电量减去统计用电量,当实际用电量大于统计用电量时,线损为正数;反之线损为负数。由此可见,统计线损与真正意义上的线损所反映的内容是不一致的,当各行业统计用电量与实际用电量差距较大时,统计线损的结果与原本应该体现的内容会相去甚远,其结果:

1.统计线损对全社会用电总量并无影响。全社会用电总量为分行业用电量和线损电量之和,当分行业统计用电量与实际不符时,其差异都在线损电量中体现,因此无论统计误差有多大,全社会用电总量都不受影响。实际上,全社会用电总量与电力公司供电总量一致,可以通过电力公司对供电量的计量得到,线损统计中存在的问题不会对其产生影响。

2.统计线损对工业用电量影响比较明显。现行统计制度将统计线损电量归入工业的电力、热力的生产和供应业中。由于统计线损既包括实际产生的线损,也包括结算时间差异带来的数据差,将各行业实际用电与统计用电的差异全部归入工业,会导致其余行业实际用电与统计用电的差异没有得到修正,而对工业用电的修正过大,对工业用电量数据产生明显影响。

二、统计线损变化情况及基本特征

从我省数据分析,主要有以下特征:

1.年线损电量和线损率变化均十分平稳。我省年线损量随着用电总量的增加逐年有所提高,线损率呈缓慢回落趋势,特别是近两年来,基本趋于稳定态势。2008-2012年,我省线损量分别为113.5、120.9、119.2、117.5和121.1万度;年度平均线损率分别为5.49%、5.50%、4.69%、4.16%和4.16%。

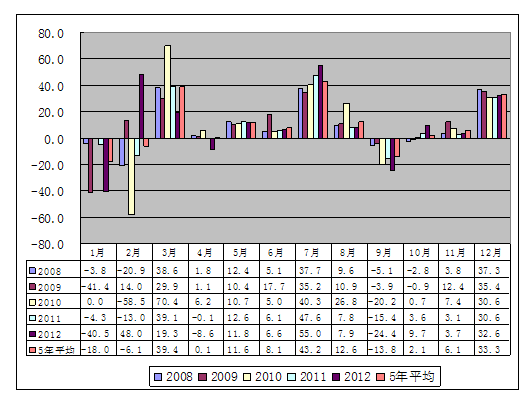

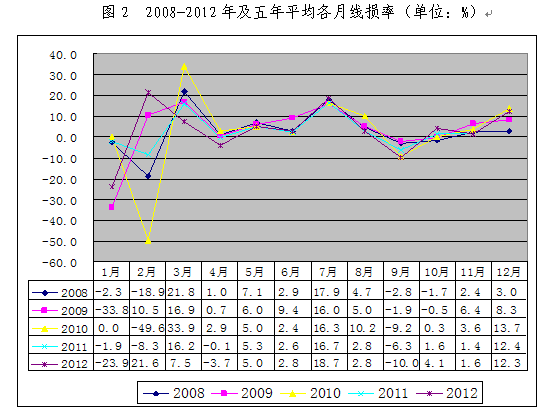

2.月线损电量和线损率波动较大。2008-2012年分月线损电量波动较为明显(见图1),16个月份出现负值。线损量最大为2010年3月,高达70.4亿千瓦时;最小的2010年2月,为-58.5亿千瓦时。1月、2月和9月的5年平均线损电量均为负数,7月和12月则高达43.2和33.3亿度。与之相对应,线损率的起伏也相当大(见图2)。线损率最高时达33.9%,有15个月份的线损率高于10%;最低时为-49.6%,有16个月份的线损率为负数,均与我省年度平均线损率差距甚远。

图1 2008-2012年及五年平均各月线损电量(单位:亿度)

3.线损电量与相邻月份用电差距呈高相关性。相邻月份用电差距越大,线损越大。2008-2012年,线损电量与相邻月份用电差距相关系数分别为0.9230、0.9071、0.9879、0.9168和0.9640,为强相关性。

三、统计线损异常的原因分析

由上述可知,行业用电结算时间与实际的差异带来的数据差是导致统计线损异常的重要原因[1]。当相邻两月用电量差异不大时,统计用电与实际用电差异不会过大,统计线损也较小;相邻月份用电差距较大,则统计线损增大,与实际线损差异也较大。当报告月用电量明显大于上月时,当月分行业实际用电量数据就会大于统计用电量,线损量就大幅上升;反之则明显下降,甚至出现负数。如,2010年3月,全社会用电量比上月高94.5亿千瓦时,该月线损电量高达70.4亿千瓦时;2010年2月,全社会用电量比上月低100.1亿千瓦时,该月线损电量为-58.5亿千瓦时。由于结算时间差异约15天,对报告期仅30天左右的月度统计数据来说,其影响就十分明显。

而温差大、节假日、日历差以及企业生产的季节性特征等,则是造成各月之间用电总量差异较大的主因。春节期间由于工厂歇业放假等原因用电量通常较低,因此春节所在月份平均用电量会明显小于其相邻月份。日历差和气温异常变化也会导致相邻月份用电差异。如,2月份日历天数通常为28天,比1月和3月要少3天,则该月用电量通常也明显小于1月份和3月份。气温异常变化通常出现在换季之时。如,2013年7月份用电量比6月份高约75.9亿千瓦时,该月线损电量约55.8亿千瓦时,接近1-6月线损电量总和(60.0亿千瓦时)。此外,部分企业生产的季节性特征也会导致相邻月份用电的差异。如,年底往往会出现生产高峰期,导致12月份用电一般高于11月份,12月份线损电量也相对较高。

四、消除统计线损对工业用电影响的方法选择

如何有效消除统计线损数据带来的影响,更好地用工业用电数据解读经济运行走势,是本文研究的重点。从前面对统计线损的构成以及成因的分析,可供选择的主要方法有:

方法一,改进现有的统计方法消除或减少统计误差。由于该误差是结算时间差异引起的,要消除统计误差,最有效的方法是使全社会各行业用电统计时期与实际一致。但从目前的情况看,人工抄表结算工作的比重较高,还难以在月末一天内完成,将行业用电统计时期完全调整到与实际一致难度很大。

方法二,将线损电量从工业行业中全部扣除。统计线损中的统计误差是全社会各行业共同产生的,既包括工业,也包括一产、二产中的建筑业、三产及居民生活等用电。因此,现行统计中将线损完全归入工业行业虽与实际不相符,但如果简单地将线损从工业中全部扣除,用扣除后的数据替代工业用电量,与实际偏离更大。我省工业为电力消费主体,约占全社会用电量的75%左右。如果因结算时差带来的虚增线损是100万度,也即分行业统计用电量之和比实际少100万度。如将其全部归入工业,则工业在补回本行业少统计的电量(75万度)的同时,将其他行业少统的电量也加了进来,此时工业行业用电量虚高25万度;如果将工业中的虚增线损量100万度全部扣除,此时工业统计用电量比实际的要少75万度,与实际差距更大。

方法三,在不改变现有统计方法的前提下,合理修正数据,消除统计误差,得到接近实际的线损量。首先,由于实际线损一般与供电量正相关,实际线损率在供输电技术无重大变化情况下较为平稳。利用报告期总用电量(即供电量)与上年年度线损率,我们可以得到相对准确的报告期实际线损量。第二,将原统计线损量减去计算得到的实际线损量,得到结算时差带来的统计误差量。第三,将统计误差量分摊入工业和非工行业之中。为简便操作,可以按上年度工业与非工业用电占全部用电的比重分摊。最后,得到报告期工业行业用电量,就是修正后计入统计误差的工业用电量与计算所得的实际线损量之和。此方法的优点在于:线损量的计算贴近实际,比较准确;保持线损归入工业行业统计的应有做法,确保历史数据的衔接;基本消除统计误差特别是其他非工行业的统计误差对工业的影响;方法简便,可操作性强。

五、修正统计线损影响的实证检验

我们用方法三对近5年全省分月工业用电量数据进行修正计算,并将修正前后的数据与同期规模以上工业增加值数据进行观察比较,得到以下结果:

1.工业用电量增长异常的情况得到改观。在统计线损较大时,工业用电增速受其影响,与全社会用电增速的关系不甚合理,修正后情况有所改善。如,2010年2月,受线损影响工业用电同比下降19.8%,与全社会用电增速差距高达10.0个百分点;修正后工业用电为下降4.0%,与全社会用电增速差距缩小至5.9个百分点。2012年2月,受线损影响工业用电同比增长58.4%,与全社会用电增速差距高达18.2个百分点;修正后工业用电为增长43.3%,与全社会用电增速差距缩小至3.1个百分点。2013年1-2月,工业用电增速同比下降4.2%,修正后为下降1.1%,与全社会用电增长1.4%的关系更为合理。

2.工业用电增速与工业增加值增速差距缩小。增加值增速和电力增速的差距反映两者之间的背离程度。修正前,2009-2012年分月工业增加值增速与工业用电增速的差距(见表1),2月份与9月份最为明显,平均差距分别为24.0和9.3个百分点;差距最大的为2012年2月份达38.1个百分点,其次为2010年9月份,达17.2个百分点。

表1 修正前2009-2012年分月工业增加值与工业用电增速差距(%)

2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 差值绝对值平均数 | |

2月 | 15.2 | -26.5 | 16.3 | 38.1 | 24.0 |

3月 | 1.7 | -0.3 | -0.8 | -7.0 | 2.4 |

4月 | -3.6 | 6.4 | -5.7 | -8.4 | 6.0 |

5月 | -7.4 | 4.6 | -0.5 | -5.8 | 4.6 |

6月 | 0.9 | 0.0 | -2.2 | -8.5 | 2.9 |

7月 | -2.8 | -0.5 | 2.1 | -4.6 | 2.5 |

8月 | -3.2 | 5.9 | -9.1 | -7.2 | 6.3 |

9月 | 1.0 | -17.2 | 7.8 | -11 | 9.3 |

10月 | 1.4 | -12.8 | 8.4 | -5.2 | 6.9 |

11月 | 10.0 | -12.3 | -1.1 | -3.3 | 6.7 |

12月 | 9.0 | -10.3 | -0.1 | -6.3 | 6.4 |

差值绝对值平均数 | 5.1 | 8.8 | 4.9 | 9.6 |

修正后,2009-2012年工业用电与增加值增速差异的绝对值平均数(见表2)从原来的5.1、8.8、4.9和9.6个百分点分别下降为4.2、7.6、3.4和7.9个百分点。特别是受春节和季节性因素影响较大的2月份和9月份,电力消费和工业增加值增速差距从原来的24.0和9.3个百分点缩小至10.0和7.9个百分点。总体而言,工业电力消费增速与工业增加值增速的契合度有所提高,各年电力消费增长趋势与增加值增长趋势的一致性有所增强。

表2 修正后2009-2012年分月工业增加值与工业用电增速差距(%)

| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 差值绝对值平均数 |

2月 | 5.3 | -10.7 | 0.9 | 23.0 | 10.0 |

3月 | 3.0 | -6.3 | 4.8 | -4.5 | 4.7 |

4月 | -3.4 | 5.4 | -5.0 | -7.1 | 5.2 |

5月 | -7.1 | 4.7 | -0.8 | -5.8 | 4.6 |

6月 | -0.9 | 1.8 | -2.4 | -8.6 | 3.4 |

7月 | -2.4 | -0.9 | 1.6 | -5.6 | 2.6 |

8月 | -3.3 | 3.8 | -7.0 | -7.2 | 5.3 |

9月 | 0.7 | -14.8 | 6.5 | -9.5 | 7.9 |

10月 | 1.0 | -13.1 | 7.7 | -5.9 | 6.9 |

11月 | 8.7 | -11.8 | -0.6 | -3.3 | 6.1 |

12月 | 10.8 | -9.8 | 0.1 | -6.5 | 6.5 |

差值绝对值平均数 | 4.2 | 7.6 | 3.4 | 7.9 |

|

3.电力消费弹性系数合理性增强。弹性系数衡量一个经济变量的增长幅度对另一个经济变量增长幅度的依存关系。由于电力和工业生产之间的高相关性,电力消费弹性系数接近1.0。但从修正前2009-2012年分月情况(见表3)看,电力消费弹性系数出现异常的情况较多:一是个别月份电力消费弹性系数为负,电力消费与工业增加值趋势相反,在电力消费下降时,增加值仍增长,或反之;二是电力消费弹性系数远大于(或小于)1.0情况较多,即电耗增速远高于(或低于)增加值增速,两者差距较大;三是2月份弹性系数最为异常,各年绝对值均在2.0以上。

表3 2009-2012年各月修正前工业电力消费弹性系数

| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |

2月 | 2.95 | -2.95 | 2.09 | 2.88 |

3月 | -0.65 | 0.98 | 0.95 | 0.10 |

4月 | —— | 1.32 | 0.50 | -0.49 |

5月 | -1.47 | 1.27 | 0.95 | -0.42 |

6月 | 1.12 | 1.00 | 0.79 | -0.36 |

7月 | 0.47 | 0.97 | 1.22 | 0.35 |

8月 | 0.58 | 1.35 | -0.01 | -0.06 |

9月 | 1.10 | -0.07 | 1.89 | -0.55 |

10月 | 1.11 | 0.15 | 2.08 | 0.49 |

11月 | 1.53 | 0.10 | 0.85 | 0.69 |

12月 | 1.56 | 0.27 | 0.99 | 0.38 |

对线损电量进行适当修正后,工业电力消费弹性系数(见表4)有较大变化,合理性有所增强。一是电力消费弹性系数为负数的月份有所减少,弹性系数在0.5-1.5之间的较为合理区间的月份有所增加;二是四年共42个有效月份中,弹性系数有所改善的(更接近1.0)的有28个月份。特别是2009-2012年2月份的弹性系数从原来的2.95、-2.95、2.09与2.88变化为1.68、-0.59、1.06和2.13。

表4 2009-2012年各月修正后工业电力消费弹性系数

2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |

2月 | 1.68 | -0.59 | 1.06 | 2.13 |

3月 | -2.03 | 0.64 | 1.34 | 0.41 |

4月 | —— | 1.27 | 0.57 | -0.27 |

5月 | -1.38 | 1.28 | 0.92 | -0.41 |

6月 | 0.87 | 1.16 | 0.77 | -0.36 |

7月 | 0.55 | 0.94 | 1.17 | 0.22 |

8月 | 0.57 | 1.22 | 0.22 | -0.05 |

9月 | 1.07 | 0.07 | 1.73 | -0.33 |

10月 | 1.08 | 0.13 | 2.00 | 0.42 |

11月 | 1.46 | 0.14 | 0.92 | 0.70 |

12月 | 1.67 | 0.31 | 1.01 | 0.35 |

六、几点建议

1.利用网络技术进一步缩小行业用电统计时期与实际使用的差异。随着网络技术的普遍应用及智慧能源工程的实施,国家电网系统可以依靠技术进步,通过加快智能电表应用等方式提高抄表结算效率,尽可能缩小行业用电统计时期与实际使用的差异。

2.进一步提高统计误差电量分摊比例的精准性。本文采用上年度工业用电与非工业用电占全部用电的比重作为分摊比例,该方法虽简便易行,但也存在不够精准的缺陷,特别是生活用电结算时间与实际结算时差与生产用电结算时差不一致、生产用电中工业用电与非工业用电结算时差也不一致,需要寻找更合适或更精准的分摊比例系数。

3.在运用用电量指标进行工业经济走势判断时必须结合其他相关因素综合考虑。由于用电量数据的相对准确和高时效性,正确、合理地利用工业用电量数据,确实可以为我们在预测工业经济走势、评估数据起十分重要的作用。但由于还有一些较为重要的因素影响工业用电和增加值增速之间的关系,所以在应用修正后的工业用电增速判断增加值增长趋势时,还应结合考虑如下因素:一是特殊气候的影响。如今年夏季的高温天气,导致生活、生产降温用电大幅增加,而这部分用电不直接创造增加值。二是产业结构的特殊变动。如高耗电项目的投产和落后高耗电产能的淘汰对用电增速影响较大,但对增加值增速影响很小。三是宏观经济的周期性波动。当工业经济处于上行期时,与基础设施建设相关的水泥钢铁等高耗电行业往往快速增长,此时,电力消费增速远高于增加值;反之,高耗电行业往往率先回落,电力消费增速则远低于增加值。如2009年上半年,电力消费弹性系数均远小于1.0,部分月份甚至为负数。四是电力消费与工业生产增长的长期关系。由于月度是一个较为短暂的时期,电力消费与增加值增速的关系并不稳定,应将月度时间序列数据与季度甚至年度时间序列数据结合观察,以提高判断、预测的可靠性。

[1]各行业统计用电量的时期一般为上月15日-本月15日,与实际发生用电量的日期(1日-30日)不一致

1电力公司对不同用户抄表时间的安排共分三类,一是居民用户,抄表时间为每月1-15日;二是一般工商业和农业用户,抄表时间每月10-20日;三是大工业和专线用户,多数为每月20日,个别为每月25日。