绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

摘要:浙江总人口性别比总体接近均衡状态,但并不是理想的平衡。不同年龄,不同地区,不同社会经济特征人口的性别比均存在不同程度的失衡,主要表现为:少儿组性别比偏高,老年组性别比偏低;高学历性别比偏高,低学历性别比偏低;非经济活动人口和失业人口性别比偏低;未婚和离婚性别比偏高,丧偶性别比偏低;生活不能自理老人、依靠家庭成员供养老人的性别比偏低等等。之所以出现这一系列失衡,直接原因是受婴儿出生性别比、两性保存几率、人口迁移性别比的影响,其中人口迁移的影响作用最大。间接原因是受社会经济文化环境和女性地位的影响。鉴于性别失衡对婚姻挤压,社会安定和经济结构的影响,当前应加强先进生育观宣传,倡导缓解婚姻压力的婚姻模式,重视成年男性保健和老年女性社会保障等工作。

性别结构均衡与否对人口安全、婚姻、就业、社会秩序、社会和谐、经济布局等诸多方面有着深刻的影响,早在20世纪80年代就引起相关学者的广泛关注。性别比是衡量性别结构核心指标,联合国使用男性比(masculinity ratio)作为测量的性别比的方法,即同一年龄组内100名女性所对应的男性数。本文利用历年人口普查数据,分析浙江省的性别比变动态势及时空分布特征,探讨性别比失衡的原因及其对社会经济的影响,以期为人口与社会的可持续发展提供对策参考。

一、性别比高低的衡量及浙江人口性别比变动态势

根据国际上大量的持续一、二百年以上的人口统计数据,无人为干扰条件下的总人口性别比总是保持在92-105之间,出生性别比保持在102-107之间。因此,许多研究以此区间视为平衡和正常。

(一)总人口性别比:呈“偏高—回落—接近均衡”的变动态势,但高于全国和世界多数国家和地区

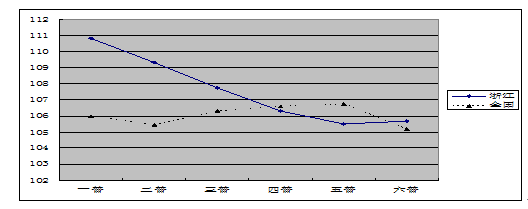

从图1可看出,在新中国成立后,我国大陆人口性别比变动幅度不大,基本接近正常区间,呈“先升后降”的变动态势,六个普查年份依次为105.99、105.46、106.30、106.60、106.74、105.20。与全国的变化情况不同,浙江总人口性别比经历了“偏高—回落—接近正常”的变动轨迹。在六个普查年份里,浙江总人口性别比依次为110.82、109.33、107.74、106.39、105.51、105.69。

图1 历次普查浙江与全国总人口性别比的变动轨迹

资料来源:浙江和全国历年人口普查资料,下同。

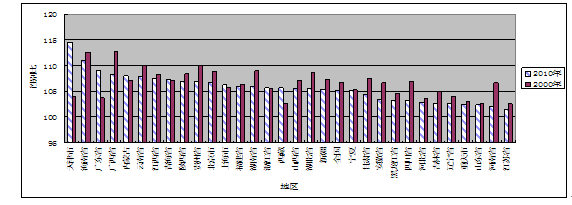

按总人口性别比从高到底排列,浙江居全国第15位次,天津市和海南省居全国第1和第2位。与2000年相比,全国总人口性别比所有下降,31个省(市)中,有23个省份的人口性别比都有所下降,只有浙江、天津、广东、内蒙古、青海、上海、西藏等7个省份的性别比有所上升(见图2)。

图2 全国各省(市、区)2000年与2010年总人口性别比

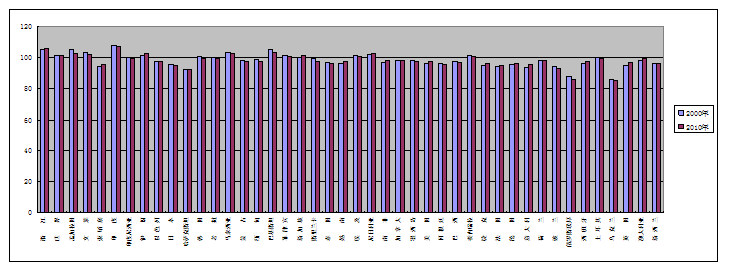

从2011年世界银行的WDI数据看,2000年以来世界人口性别比一直稳定在101.61。除印度外,各国的性别比均低于浙江。乌克兰和俄罗斯联邦2个国家的性别比偏低(在92以下),中国和印度两个国家的性别比偏高(在105以上)。其余国家的性别比都在92-105的正常范围内,其中多数国家的总人口性别比在92-100之间,高于100的有孟加拉国,文莱,伊朗,马来西亚,巴基斯坦,菲律宾,新加坡,埃及,尼日利亚,委内瑞拉等10个国家。

图3 世界主要国家2000年和2010年总人口性别比

(二)出生性别比:近30年一直偏高于正常范围,呈“升高—回落—反弹”变动特征

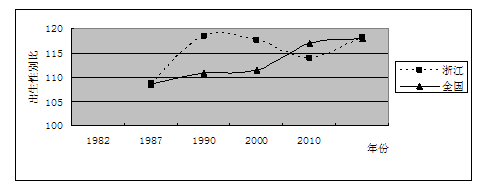

自20世纪80年代以来,浙江出生性别比一直高于国际公认正常范围(102-107)。从图4可看出,近30年浙江出生性别比的变动轨迹呈“升高—回落—反弹”特征,而全国呈持续攀升的态势。1982年第三次人口普查时,浙江出生性别比为108.83,居全国第8位;1987年1%人口抽样时猛升到118.51,跃居全国之首;1990年第四次人口普查时为117.64,仍高居全国之首;到2000年第五次人口普查时,浙江出生性别比明显回落,为113.86,在全国的序次由第1位降至第15位。到2010年第六次人口普查时,浙江出生性别比又出现反弹,达118.36,在全国的序次由第15位升至第11位。

图420世纪80年代以来浙江和全国出生性别比变动轨迹

(三)少儿性别比:偏高于正常范围,呈先降后升的变动态势

从历次普查数据看,少儿性别比一直偏高于正常范围。20世纪50年代至80年代,浙江0-14岁组少年儿童人口性别比呈下降趋势,由一普的116.82降至三普的107.69。80年代以后则呈提高趋势,至2010年达114.03。按5岁一组计,2010年,浙江0-4岁、5-9岁、10-14岁三个年龄组的性别比分别高达115.58、115.03、113.65。这种偏高显然不符合遗传学性别比的分离规律。

(四)劳动年龄组性别比:围绕总体性别比震荡波动,40-64岁组性别比呈下降态势,15-39岁组性别比在2010年有明显反弹

从“六普”资料看,15-64岁组人口的性别比总的表现为比14岁以下年龄段的都低,围绕着总体性别比105.69震荡波动。从历年变化看,20世纪50年代以来,浙江劳动年龄人口性别比基本呈下降的趋势。从各年龄段观察,可以看到有明显区别的两部分:一部分是15-39岁组,其性别比在2010年有明显的反弹。另一部分是40-64岁组,其性别比仍然持续下降。

应该说,这段年龄组的人口性别比状态至少与两种因素有关。一是以往人口状态有关。如10年前第五次人口普查资料的10-14岁组人口状态影响着2010年20-24岁组的人口状态,其他年龄组依次类推。二是性别比的反弹与社会因素有关,如与务工经商、人员调动、拆迁搬家、联姻、投亲等迁移流动因素有关。2010年,浙江15-64岁净流入人口821.80万人,其中男性人口449.41万人,比女性人口多77万人,性别比为120.68,远高于该年龄组常住人口性别比105.42。

(五)老年组性别比:老年组性别比随时间推移持续增高,而男性的相对高风险和生理性脆弱使得老年组性别比随年龄增加而显著下降

从历次普查看,浙江老年人口性别比均在100以下,1953年为65.07,至2010年提高到96.93,呈提高趋势。分年龄组看,除65-69岁组有所回落外,70-79岁、80岁及以上、90岁及以上等各年龄组性别比都呈提高的趋势。这种趋势主要与人口平均预期寿命的提高有关。

分年龄组看,老年人口性别比最明显的特征是,随年龄增加而显著下降。65-69岁组为104.39,70-79岁组为101.01,80-89岁组降至79.49,90岁及以上则降至52.58。造成这种现象的原因不外乎两方面:一是生物学因素,男性基础代谢一般比女性的高,同时男性的免疫力比女性低,遗传病的致死率比女性高,使得各个年龄组男性死亡率总比女性的高,最终造成人口的性别比演化呈现出一个随人口年龄的增长而降低的状况。二是社会因素,男性的社会角色,担负的社会和家庭的责任与女性也存在一定的差异,这些差异增加了男性劳累成疾、意外事故明显多于女性现象,也促成了老年人口性别比的降低。同时,高龄组性别比较低意味着高龄单身女性较多,她们将茕茕孑立、孤身一人度过凄凉的晚年,其生活质量和保障值得关注。

表1 历次普查浙江各年龄组人口性别比

年龄组(岁) | 一普 | 二普 | 三普 | 四普 | 五普 | 六普 | |

合计 | 110.82 | 109.33 | 107.74 | 106.39 | 105.51 | 105.69 | |

0-14 | 116.82 | 110.36 | 107.69 | 110.38 | 112.04 | 114.03 | |

0-4 | 110.39 | 108.23 | 108.43 | 114.07 | 113.79 | 115.58 | |

5-9 | 118.06 | 111.74 | 107.47 | 109.32 | 112.6 | 115.03 | |

10-14 | 129.06 | 111.45 | 107.34 | 107.89 | 110.42 | 113.65 | |

15-64 | - | - | 110.41 | 107.25 | 105.48 | 105.42 | |

15-19 | 117.08 | 112.21 | 105.86 | 104.74 | 102.17 | 112.84 | |

20-24 | 111.35 | 113.13 | 105.61 | 100.24 | 100.86 | 108.11 | |

25-29 | 114.39 | 120.36 | 107.82 | 103.28 | 101.97 | 104.80 | |

30-34 | 111.67 | 117.54 | 108.88 | 107.66 | 104.28 | 104.19 | |

35-39 | 112.91 | 118.45 | 114.58 | 105.9 | 105.65 | 106.17 | |

40-44 | 113.68 | 113.28 | 112.52 | 109.68 | 109.12 | 105.26 | |

45-49 | 111.31 | 110.25 | 118.65 | 116.7 | 106.13 | 104.19 | |

50-54 | 110.5 | 107.28 | 117.69 | 119.45 | 108.24 | 105.71 | |

55-59 | 102.44 | 100.25 | 114.48 | 115.01 | 113.12 | 108.12 | |

60-64 | 92.49 | 93.48 | 104.31 | 112.29 | 115.5 | 104.00 | |

65+ | 65.07 | 69.66 | 82.02 | 86.25 | 93.74 | 96.93 | |

65-69 | 78.03 | 81.22 | 97.37 | 102.08 | 107.4 | 104.39 | |

70-79 | 58.86 | 63.98 | 79.55 | 84.17 | 94.53 | 101.01 | |

80-89 | 38.6 | 39.32 | 56.15 | 57.89 | 65.44 | 79.49 | |

80+ | 38.4 | 38.76 | 55 | 56.33 | 63.2 | 76.80 | |

90+ | 25.97 | 23.99 | 34.5 | 37.13 | 40.69 | 52.58 | |

二、浙江人口性别比的空间差异

(一)总人口性别比城乡差异并不明显,乡村和镇人口的出生性别比增长幅度大于城市

从总人口性别比看,六普与五普相比,城乡差异进一步缩小。其中出生性别比仍以乡村人口为最高,少儿性别比以仍以镇人口为最高,育龄组性别比仍以城市人口最高,老年组性别比仍以乡村人口为最高。

表2 五普和六普查分城乡性别比变动情况

年龄 | 总人口 | 出生性别比 | 0-14岁 | 20-49岁 | 15-64岁 | 65及以上 | |

城市 | 六普 | 105.80 | 116.05 | 115.06 | 105.75 | 105.34 | 95.94 |

五普 | 106.96 | 112.65 | 110.43 | 109.66 | 107.51 | 94.77 | |

镇 | 六普 | 105.29 | 119.66 | 116.07 | 103.14 | 104.29 | 97.25 |

五普 | 105.16 | 112.94 | 115.48 | 102.55 | 103.97 | 93.47 | |

乡村 | 六普 | 105.82 | 120.28 | 111.88 | 105.53 | 106.28 | 97.34 |

五普 | 104.86 | 113.39 | 111.50 | 102.21 | 104.87 | 93.41 | |

从出生性别比看,2010年城市、镇、乡村的出生性别比都比2000年有所提高,其中乡村和镇出生性别比增长幅度最大,分别为6.08%和5.95%,城市出生性别比增长幅度最小,为3.02%。分孩次看,2010年1孩出生性别比比2000年有所提高,且由城市、镇、乡村的出生性别比共同提高带动的;2孩的出生性别比比2000年略有下降,且主要是城市2孩出生性别比降低带动的,而乡村2孩出生性别比是提高的;3孩出生性别比比2000年有所提高,主要是城市和镇3孩出生性别比提高带动的。

表3 “五普”与“六普”城市、镇、乡村分孩次出生性别比

地区 | 1孩 | 2孩 | 3孩 | 4孩 | 5孩及以上 | |||||

五普 | 六普 | 五普 | 六普 | 五普 | 六普 | 五普 | 六普 | 五普 | 六普 | |

全省 | 107.31 | 109.70 | 132.41 | 131.95 | 176.60 | 192.72 | 175.00 | 165.31 | 300.00 | 400.00 |

城市 | 107.19 | 109.51 | 145.37 | 126.80 | 184.00 | 215.43 | - | 156.25 | - | 600 |

镇 | 107.09 | 110.18 | 136.84 | 134.06 | 163.16 | 194.26 | 200.00 | 166.67 | - | - |

乡村 | 107.47 | 109.63 | 127.83 | 135.43 | 179.20 | 173.10 | 100.00 | 171.43 | 200.00 | 225 |

(二)11个市的性别比差异较大,温州和舟山偏高

11个市的总人口性别比差异较大。三普和四普时,性别比最高的是衢州和丽水,最低的是舟山和嘉兴;而五普时,性别比最高的是温州和丽水,最低的是绍兴和嘉兴;六普时,最高是温州和舟山,绍兴和嘉兴最低。从1982年以来各地的性别比变动特征看,可将各地分为以下几个类型:

1.高位徘徊区:温州

2.接近正常范围小幅波动区:杭州、金华、台州

3.在正常范围小幅波动区:宁波、嘉兴、绍兴

4.高位回落区:湖州、衢州、丽水

5.从正常猛升至高位区:舟山

表4 历次普查浙江11个市人口性别比比较

地区 | 三普 | 四普 | 五普 | 六普 |

杭州 | 106.73 | 107.17 | 106.34 | 105.04 |

宁波 | 104.36 | 104.25 | 103.41 | 104.34 |

温州 | 111.3 | 109.45 | 111.64 | 110.93 |

嘉兴 | 103.89 | 102.96 | 100.58 | 101.65 |

湖州 | 111.29 | 108.28 | 103.18 | 103.33 |

绍兴 | 106.99 | 103.90 | 100.32 | 101.09 |

金华 | 107.04 | 105.44 | 105.33 | 107.5 |

衢州 | 112.40 | 111.03 | 107.96 | 104.09 |

舟山 | 102.68 | 103.24 | 102.18 | 110.43 |

台州 | 107.01 | 104.44 | 105.76 | 106.73 |

丽水 | 111.69 | 110.59 | 108.88 | 105.78 |

从分年龄看,除嘉兴、湖州、舟山、丽水外,其他7个地区的出生婴儿、低年龄组性别比都存在着偏高的状况,其中温州、台州、宁波、金华达120以上。从15-64岁劳动年龄组性别比看,舟山最高,达114.94。从65岁及以上老年组性别比看,丽水最高,达114.64,舟山最低,为84.44。可见,舟山的总人口性别比偏高与温州的偏高有着明显的区别,前者可能与舟山发达渔业对男性劳动力的吸纳有关,后者可能与温州重男轻女传统观念较强,选择性生育男孩有关。丽水的老年组性别比高,则可能与丽水宜居的生态环境延长了男子寿命有关。

表5 2010年浙江11个市性别比比较

出生性别比 | 0-4岁 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁及以上 | 总人口性别比 | |

全省 | 118.36 | 115.58 | 114.03 | 105.42 | 96.93 | 105.69 |

杭州市 | 110.76 | 109.21 | 109.60 | 106.02 | 91.72 | 105.04 |

宁波市 | 123.21 | 113.39 | 113.32 | 104.02 | 96.00 | 104.34 |

温州市 | 132.86 | 128.38 | 125.65 | 109.09 | 104.31 | 110.93 |

嘉兴市 | 107.37 | 106.36 | 106.39 | 102.81 | 88.10 | 101.65 |

湖州市 | 99.50 | 106.98 | 105.76 | 104.20 | 94.97 | 103.33 |

绍兴市 | 109.20 | 109.40 | 108.66 | 100.39 | 97.26 | 101.09 |

金华市 | 121.00 | 121.43 | 119.84 | 106.42 | 98.77 | 107.5 |

衢州市 | 107.00 | 107.82 | 106.65 | 102.98 | 107.42 | 104.09 |

舟山市 | 99.73 | 106.14 | 106.71 | 114.94 | 84.44 | 110.43 |

台州市 | 127.18 | 120.28 | 117.67 | 106.28 | 94.58 | 106.73 |

丽水市 | 105.82 | 107.34 | 106.55 | 104.21 | 114.64 | 105.78 |

(三)从县级层面看,有16个县(市、区)的性别比偏高,且特点各异

在90个县(市、区)中,性别比在110以上的有16个,性别比在100以下的有8个,其余66个县(市、区)的性别比在100-110之间。

性别比偏高的16个县(市、区)又各有特点,主要有三种类型。

一是男孩拉动型。如龙湾区、鹿城区、瓯海区、永嘉县、永康市、玉环县、浦江县、义乌市,这些地区0-14岁组的性别比明显偏高。这可能与这些地区的男孩偏好观念较强而选择生育有关。其中经济较活跃的龙湾区、鹿城区、永康市、玉环县的15-64岁组性别比也较高。

二是成年男子拉动型。这类地区主要属于经济较活跃的净迁入地区,如岱山县,江干区,路桥区,镇海区、滨江区、北仓区、衢江区等,这些地区的15-64岁组性别比均偏高。其中岱山县15-64岁年龄组的性别比高达129.16,应该与其特殊的海岛经济对成年男子的需求有关。

三是老年男子带动型。最突出的是泰顺县,该地区的老年性别比高达143.95。

表6 浙江省总人口性别比偏高的16个县(市、区)

总人口 | 0-4 | 0-14 | 15-64 | 65+ | |

岱山县 | 119.55 | 103.26 | 104.64 | 129.16 | 78.99 |

龙湾区 | 118.69 | 132.68 | 135.84 | 117.31 | 96.98 |

瓯海区 | 117.04 | 121.82 | 121.63 | 117.44 | 99.51 |

衢江区 | 114.35 | 105.62 | 106.38 | 117.28 | 107.67 |

永康市 | 113.08 | 120.17 | 119.26 | 113.58 | 97.48 |

江干区 | 112.65 | 113.97 | 114.64 | 113.86 | 90.49 |

永嘉县 | 112.34 | 136.87 | 128.95 | 109.85 | 105.47 |

路桥区 | 111.93 | 117.06 | 115.83 | 112.62 | 98.67 |

玉环县 | 111.92 | 115.37 | 116.32 | 113.36 | 89.87 |

泰顺县 | 111.27 | 113.88 | 109.06 | 106.18 | 143.95 |

镇海区 | 111.22 | 116.20 | 119.34 | 111.11 | 99.31 |

浦江县 | 111.14 | 135.65 | 134.10 | 108.29 | 100.36 |

滨江区 | 110.65 | 114.02 | 111.37 | 111.92 | 87.62 |

北仑区 | 110.56 | 113.62 | 114.92 | 111.13 | 98.37 |

义乌市 | 110.25 | 133.35 | 130.67 | 107.91 | 102.66 |

鹿城区 | 110.03 | 118.17 | 118.13 | 110.50 | 91.20 |

三、浙江人口性别比的社会经济差异

(一)从民族看,少数民族性别比远高于汉族

2010年浙江少数民族人口中,男性为64.53万人,女性为56.94万人,性别比为113.34,比汉族人口性别比高7.82,比全省平均高7.65。与2000年“五普”比,少数民族人口性别比明显长升,上升了13.21,而同期汉族人口的性别比降低了0.04,全省总人口的性别比只上升了0.17。分年龄组看,除了0-4岁组性别比是汉族高于少数民族外,其余所有年龄组的性别比均是少数民族高于汉族。少数民族人口性别比的快速上升将导致其与汉族人口间的通婚现象更为普遍。

表7 少数民族和汉族各年龄组性别比

年龄(岁) | 2010年 | 2000年 | ||||

少数民族 | 汉族 | 全省 | 少数民族 | 汉族 | 全省 | |

总计 | 113.34 | 105.52 | 105.69 | 100.13 | 105.56 | 105.51 |

0-4 | 111.19 | 115.72 | 115.58 | 106.89 | 113.86 | 113.79 |

0-14 | 118.01 | 113.93 | 114.03 | 104.77 | 112.10 | 112.04 |

15-64 | 112.72 | 105.25 | 105.42 | 99.06 | 105.54 | 105.48 |

65+ | 105.36 | 96.89 | 96.93 | 103.95 | 93.69 | 93.74 |

(二)从受教育程度看,中高学历性别比偏高现象有所缓解,但低学历性别比偏低仍未改变

从表8可看出:其一,随着学历的升高,性别比基本呈递增的态势。其二,高学历性别比显著回落。大学专科和本科的性别比由2000年的151.92和202.47分别降至2010年的110.73和116.73。研究生性别比由2000年305.57降至2010年的146.50。这说明,随着女性地位的提高,越来越多的浙江女性接受到高等教育。其三,未上过学和文盲人口的性别比仍然较低,分别为37.55和34.97,比五普的38.43和35.06还要低。其四,无论五普和还是六普,小学性别比均接近100,但到了中学,男性比例大大递增,初中性别比和高中性别比均在120以上。这说明,女孩在中学辍学率高于男孩。

表8 不同受教育程度性别比

年份 | 6岁及以上人口 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中 | 大专 | 大本 | 研究生 |

2010 | 105.16 | 37.55 | 95.57 | 121.58 | 127.77 | 110.73 | 116.73 | 146.50 |

2000 | 105.00 | 38.43 | 102.68 | 127.34 | 129.29 | 151.92 | 202.47 | 305.57 |

(三)从经济活动人口看,失业人口性别比偏低

根据第六次人口普查10%长表抽样计算,在浙江省16岁及以上人口中,经济活动人口性别比偏高,为131.02;非经济活动人口性别比偏低,为52.41。在经济活动人口中,就业人口性别比为133.22,略低于2000年的136.30;失业人口性别比是78.47,远低于2000年的121.82。这说明,女性劳动参与程度不如男性,这可能与受教育程度有关。

表9显示,随着受教育程度的提高,失业者人口和非经济活动人口的性别比在升高。尽管如此,在相同受教育情况下,经济活动人口、就业人口性别比仍远高于非经济活动人口和失业人口性别比,女性劳动参与率仍有待提高。

表9 不同受教育程度经济活动人口与非经济活动人口性别比

16岁及以 上人 口 | 经济活动人口 | 非经济活 动人 口 | |||||

小计 | 就业人口 | 失业人口 | |||||

小计 | 正在工作 | 暂未工作 | |||||

合计 | 103.16 | 131.02 | 133.22 | 133.38 | 115.96 | 78.47 | 52.41 |

未上过学 | 33.75 | 53.77 | 54.37 | 54.10 | 70.93 | 26.78 | 25.83 |

小 学 | 92.16 | 117.21 | 119.09 | 118.87 | 141.58 | 54.43 | 53.43 |

初 中 | 122.03 | 143.39 | 146.57 | 146.67 | 132.77 | 72.60 | 45.17 |

高 中 | 129.88 | 158.09 | 161.41 | 161.84 | 111.49 | 106.07 | 81.06 |

大学专科 | 110.25 | 117.83 | 118.71 | 119.26 | 58.12 | 101.03 | 88.10 |

大学本科 | 115.20 | 123.34 | 123.63 | 124.43 | 33.00 | 113.49 | 97.60 |

研究生 | 148.23 | 167.21 | 168.84 | 170.86 | 42.67 | 101.69 | 111.77 |

(四)从职业类型看,智力型职业性别比明显降低但仍偏高于正常

2010年,除生产、运输设备操作人员及有关人员,不便分类的其他人员等体力型职业外,其余各类职业的性别比均2000年有所降低,特别是智力型职业的性别比降低更多,意味着女性职业结构日趋合理。但女性就业层次仍与男性差距大,其中国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人的性别比仍高达321.46,办事人员和有关人员的性别比达210.67。

表10 浙江2010年不同职业分类性别比

职业分类 | 2000年 | 2010年 |

国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | 694.25 | 321.46 |

专业技术人员 | 81.87 | 78.15 |

办事人员和有关人员 | 254.95 | 210.67 |

商业、服务人员 | 102.59 | 93.55 |

农林牧渔水利业生产人员 | 148.84 | 139.85 |

生产、运输设备操作人员及有关人员 | 136.94 | 151.89 |

不便分类的其他人员 | 130.41 | 171.48 |

(五)从婚姻状况看,未婚和离婚性别比偏高,丧偶性别比偏低

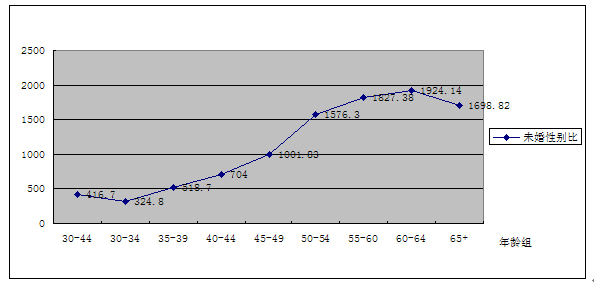

第六次人口普查资料显示,浙江15岁及以上人口中,未婚和离婚性别比偏高,分别达142.72和130.72;丧偶性别比偏低,仅为33.22。分年龄组观察,还可看出:(1)未婚性别比均在100以上,且随着年龄的递增而迅速升高,意味着未婚以大龄男性居多。(2)35岁之前,有配偶性别比在100以下,35岁之后,有配偶性别在100以上,意味着女性结婚相对较早。(3)35岁之前,离婚性别比在100以下,35岁之后,离婚性别在100以上,意味着青年离婚以女性居多,中老年离婚以男性居多。(4)任何年龄组,丧偶性别比均非常低,说明各年龄的男性死亡风险均较大。

表11 浙江2010年不同婚姻状况性别比

年 龄 | 15岁及以 上人口 | 未婚 | 有配偶 | 离婚 | 丧偶 |

总 计 | 103.26 | 142.72 | 101.50 | 130.72 | 33.22 |

15-19岁 | 106.69 | 108.89 | 29.51 | - | - |

20-24岁 | 102.51 | 128.09 | 51.77 | 54.55 | 14.29 |

25-29岁 | 102.37 | 210.74 | 80.00 | 70.69 | 23.85 |

30-34岁 | 104.37 | 324.78 | 97.20 | 98.00 | 27.03 |

35-39岁 | 104.10 | 518.65 | 100.08 | 111.31 | 29.18 |

40-44岁 | 103.21 | 703.98 | 100.48 | 121.68 | 34.27 |

45-49岁 | 104.55 | 1001.83 | 102.98 | 132.18 | 30.82 |

50-54岁 | 107.23 | 1576.30 | 107.14 | 155.66 | 33.91 |

55-59岁 | 103.47 | 1827.38 | 105.61 | 179.57 | 34.95 |

60-64岁 | 103.35 | 1924.14 | 112.35 | 231.61 | 30.86 |

65岁及以上 | 96.90 | 1698.82 | 152.03 | 261.67 | 33.49 |

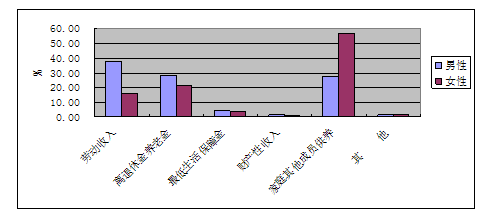

(六)从老人健康状况和生活来源看,生活不能自理、依靠家庭成员供养的性别比偏低

2010年,60岁及以上人口性别比为98.96,以女性居多。然而分健康状况看,健康性别比为116.92,以男性居多;基本健康,不健康但生活能自理,生活不能自理性别比分别为81.77、84.91、76.11,均以女性居多。老年男女性的健康差距一定程度上反映了男女性在享受健康服务方面的差距。

从60岁及以上人口的主要生活来源看,主要依靠劳动收入、离退休金养老金、财产性收入、最低生活保障金性别比分别为232.91、130.23、128.36、109.37,均以男性为多;而依靠家庭其他成员供养的性别比仅为48.30,主要为女性。应该说,女性生活来源和社会保障的这种弱势必然会影响到女性生活质量和健康状况。

四、浙江人口性别比失衡的成因分析

以上述分析可知,浙江总人口性别比总体接近均衡状态,但并不理想的平衡。不同年龄,不同地区,不同社会经济特征人口的性别比均存在失衡,主要体现为:少儿组性别比偏高,老年组性别比偏低;高学历性别比偏高,低学历性别比偏低;非经济活动人口和失业人口性别比偏低;未婚和离婚性别比偏高,丧偶性别比偏低;生活不能自理、依靠家庭成员供养老人的性别比偏低等。之所以出现这一系列失衡,直接原因是受婴儿出生性别比、两性保存几率、人口迁移性别比的影响,间接原因是受社会经济文化环境和女性地位的影响。

(一)直接原因

1.性别选择的影响

有专家指出,有三大行为可能对性别失衡造成影响:女婴溺害,女婴瞒报,女胎流产。这三个方面共同导致人口性别比在统计数上的偏高。前两个原因直接导致0岁组性别比失调,第三个原因则导致出生性别比失调。而浙江的失衡则主要与第三个原因有关。理由是:

其一,从推算看,溺弃女婴微乎其微,在性别比统计中可忽略不计。生物科学规律决定,在客观自然情况下,男婴死亡率应高于女婴。浙江省第六次人口普查的结果是,0岁组男性人口死亡率是3.82‰,而0岁组女性人口死亡率则是3.50‰。男婴死亡率的确高于女性,似乎合乎规律。但如果按死亡性别比1.5[1].来计算,

0岁组男性人口死亡率为3.82‰,那么0岁组女性人口死亡率则应是3.82‰/1.5=2.55‰。以此推算,女婴被溺弃死亡率可能为3.50‰-2.55‰=0.95‰,即女婴死亡率的27%可能是被弃致死。显然,浙江难以排除有少数女婴被弃而死的可能。尽管如此,在浙江低的生育率和极低死亡率的情况下(0岁组平均人口数有231188,死亡810人,死亡女婴中属溺弃而死的200名左右),溺女婴现象属极少数,其量微乎其微,在性别比统计中可以忽略不计。

其二,女性瞒报只能导致“假性”失调,终究会还原真实。在一个开放的人口中,想计算女婴瞒报现象还是比较难的(即要跟踪同批人的出生率、死亡率、迁移率比较困难)。所以这里不深究浙江是否有瞒报。我们只需要了解,即使一时因瞒报而导致的0岁组性别比偏高也是“虚假的偏高”,随着时间的推移,被瞒报女婴会随着年龄的增长入托和就学而作户口登记,最终使相应年龄组人口性别比由偏高恢复到相对较低和比较真实的数值。

其三,女婴流产现象存在,这是浙江性别比真实性提高的原因。在无人为干扰胎儿性别的情况下,出生性别比基本上是呈自然属性,根本不可能出现异常。然后现实情况并不如此,据第六次人口普查结果,浙江出生性别比是118.36,远偏高于正常值。在全省90个县(市、区)中,有34个县(市、区)的出生性别比超过120,其中18个县(市、区)甚至在130以上。而且高出部分主要是二孩及以上孩次出生性别比偏高造成的(见表12),可见,胎儿性别鉴定后的女婴流产是出性性别比真实性提高的重要原因。而浙江少儿组性别比多年来居高不下与多年来出生婴儿性别比偏高的延迟效应有关。

表12 浙江省分孩子次出生性别比

出生人口性别比 | 第一孩 | 第二孩 | 第三孩 | 第四孩 | 第五孩及以上 | |

六普 | 118.36 | 109.70 | 131.95 | 192.72 | 165.31 | 400.00 |

五普 | 113.86 | 107.31 | 132.41 | 176.6 | 175 | 300 |

四普 | 117.64 | 108.48 | 153.7 | 186.03 | 186.52 | 204.87 |

2.两性保存几率的影响

通常上,出生时一般是男多于女,但多数年龄组的男性死亡率比女性高,特别是中老年男性死亡率更比女性高,因此越往高龄,两性得以保存的几率相差越大,致使人口性别比随着年龄的增长逐渐降低,老年人口性别比偏低。在人口自然变动平稳的国家和地区,这种渐变的规律是很明显的,浙江亦如此(见表13)。

表13 浙江省2010年分性别死亡率 单位:‰

年龄(岁) | 男性 | 女性 |

总计 | 6.0985 | 4.7904 |

0-4 | 1.3803 | 1.1747 |

5-9 | 0.3086 | 0.2312 |

10-14 | 0.2756 | 0.1584 |

15-19 | 0.4072 | 0.1785 |

20-24 | 0.4858 | 0.2064 |

25-29 | 0.5393 | 0.2519 |

30-34 | 0.7329 | 0.3423 |

35-39 | 1.0358 | 0.471 |

40-44 | 1.6498 | 0.801 |

45-49 | 2.5962 | 1.273 |

50-54 | 4.6951 | 2.1871 |

55-59 | 6.7204 | 3.2114 |

60-64 | 10.2546 | 5.3286 |

65-69 | 17.2479 | 9.3381 |

70-74 | 29.3021 | 17.9535 |

75-79 | 50.6286 | 34.73 |

80-84 | 92.5617 | 70.8576 |

85-89 | 160.1045 | 131.3305 |

90-94 | 258.9693 | 230.7867 |

95-99 | 332.1492 | 329.8454 |

100+ | 596.8254 | 505.618 |

3.人口迁移的影响

一般说来,迁移有两种模式,一种是劳动力迁移,别一种是家属随移。若迁移以男子为主,其迁入地区的性别比会上升,迁出地区性别比会下降。若以女子为主,则其迁入地区性别比会下降,迁出区性别比会上升。由于浙江是净迁入地区,2010年浙江省外流入人口为1182.3万人,是流出省外人口的4.2倍。因此省外流入人口的性别比的影响会更大。

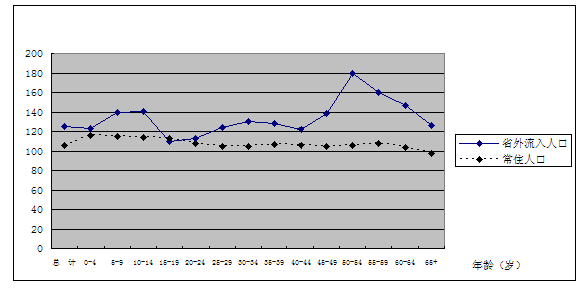

普查资料显示,2010年浙江全部省外流入人口性别比为124.8,远高于常住人口性别比105.69,更是远高于户籍人口性别比103.48。分年龄段看,0-14岁外省流入少年儿童人口性别比为132.8,比全部省外流入人口性别比高8.0,比该年龄组常住人口性别比高17.2。15-64岁外省流入人口性别比为120.68,远高于该年龄组常住人口性别比105.42。65岁及以上外省流入人口性别比为126.36,也远高于该年龄组常住人口性别比96.93。

图5 2010年浙江分年龄省外流人口和常住人口性别比比较

4.影响各地区性别比的主要因素

理论上,总人口性别比是人口生育性别比、死亡性别比、迁移流动性别比综合作用所致。但不同时期,影响的主要因素有所不同。为考察影响我省不同地区性别比的主要因素,这里选取全省90个县(市、区)的总人口性别比,出生性别比,死亡性别比,户籍人口性别比,外出半年以上人口性别比,外省流入人口性别比,户口在外乡镇街道人口性别比,户口在本省其他乡镇街道流动人口性别比等指标进行多变量回归分析。

相关分析表明,浙江各地区的总人口性别比与户口在外乡镇人口的性别比、户口在本省其他乡镇街道流动人口性别比、外省流入人口性别比等指标显著相关,相关系数均在0.5以上(P〈0.01);与户籍人口、死亡性别比、出生性别比弱相关,相关系数在0.2-0.3之间;与外出人口性别比几乎不相关,相关系数仅为-0.096。

由于户口在外乡镇人口的性别比、户口在本省其他乡镇街道流动人口性别比、外省流入人口性别比三项指标相关性较强,回归分析中将户口在本省其他乡镇街道流动人口性别比、外省流入人口性别比项指标剔除。考虑到外出人口性别比与总人口性别比的几乎不相关,回归分析也将此指标剔除。回归分析结果见表14。

分析表明:影响地区性别比最重要的因素是迁移,其次是户籍人口,最后是死亡和出生性别比。显然,在当前生育率和死亡率水平极低和相对稳定的情况下,迁移流动和已有人口结构对总人口性别比的影响则更大。对浙江而言,一方面,男性壮年为主的迁移流动会抬高总人口性别比,另一方面户籍人口则因老龄化的加剧会抑低总人口性别比,从回归分析可知目前前者对浙江影响最大,这也是2010年总人口性别比相比2000年有所反弹的重要原因。

表14 2010年浙江省各地区性别比与各影响因素的回归分析

Model | 非标准化系数 | 标准化系数 | T检验 | 显著性水平 | |

1 | 常数项 | 33.887 | 3.905 | .000 | |

户口在外乡镇街道人口性别比 | .276 | .716 | 10.720 | .000 | |

死亡性别比 | .066 | .196 | 2.426 | .017 | |

出生性别比 | .036 | .126 | 1.799 | .075 | |

户籍人口性别比 | .263 | .243 | 2.832 | .006 |

R2=0.715 样本量=90

(二)间接原因

人口性别虽然最直接取决于出生性别选择、死亡性别、迁移性别,但其背后有着深刻的社会经济文化背景。

1.文化因素:男孩偏好依然存在

尽管一种观念的形成以物质经济条件为基础,但建立在落后经济基础之上的传统观念并非随着旧经济基础的消失而在短时间内马上消失,它具有相对的独立性和滞后性。因此,虽然浙江省社会经济文化获得快速发展,尤其是近30多年的改革开放无论在经济领域、社会领域,还是文化领域,都出现了日新月异的巨大变化,但重男轻女传统观念在人们头脑中还是根深蒂固。即使是出生性别比多年正常的杭嘉湖平原和宁绍平原,生儿传宗接代的观念仍然存在。浙江大学人口所课题研究组曾在浙江省某乡镇对160名妇女的性别意愿进行问卷调查,结果发现,超过半数以上的妇女表示想要男孩。

2.社会经济环境因素:女性地位仍然弱势

产生重男轻女思想不仅有历史的原因,还有现实的社会经济环境因素,最突出的就是妇女地位不高所致。尽管解放以来提倡男女平等,为“生男生女都一样”、妇女社会和家庭地位的提高创造了一定的条件。然而随着经济的增长,竞争的加剧,贫富差距的拉大,妇女的弱势群体并得到根本改变。从普查数据看,具体表现在几个方面:

一是受教育机会的弱势。首先,女性文盲率仍显著高于男性。2010年,在15岁及以上浙江人口中,女性文盲人口226.49万人,为男性79.21万人的2.86倍。女性文盲率高达9.8%,高出男性6.52个百分点,农村女性文盲率更是高达15.45%。其次,女性辍学率高于男性。2010年,在浙江6岁及以上人口中,未上过学和小学受教育程度女性相对较多,性别比为分别为37.55和95.57。然而到了中学,男性比例递增,初中性别比为121.58,高中为127.77。这不得不让人怀疑女孩有辍学的可能。第三,女性的受教育年限明显低于男性。2010年,浙江全省人口平均受教育年限为8.57年,其中女性8.17年,比男性低0.79年。农村女性平均受教育年限更低,为6.82年,比农村男性平均受教育年限低1.06年。两性在教育机会上的不均等。

表15 2010年浙江省分性别分城乡平均受教育年限与文盲率

平均受教育年限 | 文盲率 | |||

男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

全省 | 8.96 | 8.17 | 3.28 | 9.8 |

城市 | 10.07 | 9.53 | 1.62 | 5.15 |

镇 | 8.96 | 8.20 | 2.61 | 8.18 |

乡村 | 7.88 | 6.82 | 5.36 | 15.45 |

二是女性就业机会弱势。普查资料显示,在浙江省16岁及以上人口中,女性劳动参与率为61.96%,远低于男性劳动参与率80.02%;女性失业率为4.19%,远高于男性失业率2.47%,男性为失业率多于男性。从非经济活动人口占16岁及以上人口比重看,女性该比重为35.44%,远高于男性该比重(18.01%)。同时女性就业层次也不如男性。在2010年国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人中,男性人口为女性人口的3.2倍和2.1倍,这意味着女性的从政和从事管理工作的机会少于男性。

三是女性生活保障弱势。从60岁及以上人口的主要生活来源看,男性比女性更多的享受到国家的照顾,生活较有保障。七成以上的男性主要依靠劳动收入、离退休金养老金、最低生活保障金生活,而女性具有同样生活来源的不到四成。其中37.9%的男性依靠劳动收入养老,而仅有16.1%女性靠此养老。同时,27.73%的男性依靠家庭其他成员供养,而女性依靠家庭其他成员供养达56.81%。应该说,女性生活来源和社会保障的这种弱势必然会影响到女性生活质量和健康状况。

图6 2010年浙江省分性别60岁及以上人口生活来源

影响性别比的其他间接因素还很多,包括一个地区的社会意识和习俗、经济发展水平和经济结构、卫生保健条件和社会保障体系甚至政治体制都会对人口的性别比产生影响。

五、浙江人口性别比失衡的后果

性别比失衡对浙江人口发展和社会经济安全都有着深远的影响。

(一)直接后果——导致婚姻挤压

婚姻挤压是指婚龄男女人数相差大,比例失调,导致一部分男性或女性择偶时发生困难。主要表现在:

1.大龄未婚人口增加,且男性多于女性。普查数据显示,在2010年浙江省未婚人口中,30-44岁的大龄未婚青年占未婚人口比重为6.1%,比2000年的5.4%提高0.7个百分点。从大龄未婚的性别比可以看出(见图7),随着年龄的增加,男性未婚人口越来越多于女性,男女未婚性别比严重失调。

图7浙江省2010年大龄未婚性别比

2.未来婚龄女性将大量赤字。普查资料显示,全省2010年0-15岁男性比女性多出50.53万人,平均每个年龄组多出3万余人,占同龄男性人口的12.18%。十几年后,这些人进入婚姻期,将有相当数量的男青年找不到配偶。若要维持105的分年龄段性别比,浙江在15岁及以下人口中,缺少了近30万的女性人口(见表16)。

表16 0-15岁人口数、性别比及女性赤字单位:人

年龄 (岁) | 总计 | 男 | 女 | 男比女 净多出 | 为维持105性别 比需要女性 | 为保持105性别比 的女性赤字 |

0 | 443261 | 240036 | 203225 | 36811 | 228606 | 25381 |

1 | 511098 | 275234 | 235864 | 39370 | 262128 | 26264 |

2 | 494401 | 264264 | 230137 | 34127 | 251680 | 21543 |

3 | 493562 | 262900 | 230662 | 32238 | 250381 | 19719 |

4 | 491837 | 262620 | 229217 | 33403 | 250114 | 20897 |

5 | 508318 | 270550 | 237768 | 32782 | 257667 | 19899 |

6 | 507723 | 270317 | 237406 | 32911 | 257445 | 20039 |

7 | 445810 | 237380 | 208430 | 28950 | 226076 | 17646 |

8 | 448977 | 238040 | 210937 | 27103 | 226705 | 15768 |

9 | 466733 | 248420 | 218313 | 30107 | 236590 | 18277 |

10 | 467692 | 248602 | 219090 | 29512 | 236764 | 17674 |

11 | 441467 | 234791 | 206676 | 28115 | 223610 | 16934 |

12 | 459952 | 243989 | 215963 | 28026 | 232370 | 16407 |

13 | 488931 | 259172 | 229759 | 29413 | 246830 | 17071 |

14 | 519313 | 273857 | 245456 | 28401 | 260816 | 15360 |

15 | 600950 | 317473 | 283477 | 33996 | 302355 | 18878 |

0-15岁中男性净多出50.5265万 | 维持105性别比共缺少女性30.7758万 | |||||

有观点认为,女性人口的短缺,可以通过迁移的方式从其他省份娶进女性。但是从全国的情况看,形势并不乐观。全国2010年0-15岁男性比女性多出1929.17万人,占同龄男性人口的14.92%,比浙江情况还要严重。即在未来十几年后,这些人进入婚姻期,若要维持105的分年龄段性别比,缺少了近1313.36万的女性人口。虽然从地区层面看,在女性普遍短缺时,可以以婚迁形式从农村到城市,从内陆到沿海,从贫困山区到富裕平原,从而缓解富裕地区的婚姻市场压力,但却加剧了贫困地区的婚姻挤压。

(二)间接后果——产生社会问题

显然,如果男性与女性人口的数量差距继续扩大,不仅会导致一些人口学后果,也会带来严重的社会问题。女性择偶往往向往经济条件较好的地区的男性,择偶困难的是落后地区、文化技术水平低、处于社会较低层次的男性。同时,富裕地区、高学历、处于社会较高层次的女性择偶的高标准,可能也会加剧富裕地区单身男性择偶的困难。如果这些择偶困难只是集中在某个年龄段,或只是偏集于某一片小地区,影响不会太大,但若在年龄和地区上出现明显的集中连片,会产生一系列社会问题,如单身未婚者的生理和心理问题,性犯罪问题,婚姻与家庭的稳定性问题,非婚生育与私生子问题,独身者的养老和贫困问题等。

(三)一定程度影响经济发展和产业结构的优化

已有研究表明,男女两性在个性心理等方面存在与生俱来的差异,导致了消费、储蓄和投资和风险偏好等经济行为上有显著的性别差异,进而会影响到社会总消费、总投资、总储蓄等,从而对宏观经济增长有明显的影响(李树茁,2012)。同时两性在体能、劳动技巧上的差异,也导致了就业的性别差异。一些技巧性较强或更适合女性的岗位,不仅出现在传统的纺织服装、工艺品和电子仪器制造业,还出现在特殊护理、幼教业、家政业、咨询业、翻译业等现代服务业。这些行业对女性的大量需求不会随着生产率的提高而减少,反而会随着社会的发展,对生活质量的追求,特别是在老龄社会,老年产业的发展,新职业的不断产生和进一步分化,而增加。普查资料也显示,传统行业女性就业率较低,专业技术和商业服务等第三产业的女性就业率较高,而今后发展较快的产业是专业技术和第三产业,男性就业市场可能会被进一步压缩。可见,浙江目前存在的少儿人口性别比失衡意味着未来一定时期女性劳动者的短缺,这对社会分工的日益精细和未来产业的发展是一个不利因素。

六、对策建议

原因的多样性决定了对策的多样性。根据上述分析结果,提出以下对策:

(一)继续宣传先进生育观。这是遏制出生性别比偏高的根本。在经济欠发达区,偏好男孩的物质动机可能相对强烈,但经济能力也可能导致其性别选择能力有限。但在浙江大多地区经济较发达,偏好男孩的物质动机虽已减弱,但养儿传宗接代的传统生育观念仍未改变,人们进行性别选择的欲望和能力较大。因此在加强计划生育的强制性管理的同时,要大力倡导新型生育文化,营造“生儿生女都一样,女儿也是传后人”的氛围,使人们的传统观念彻底转变。

(二)继续提高妇女地位。妇女地位不高是产生重男轻女思想的重要原因。前已叙及,无论是就业、就业还是生活和健康保障方面,女性均处于弱势。可见真正实行男女平等仍是一个长期过程。提倡男女平等,要防止轻视和歧视妇女的行为发生,保障女童和妇女在政策经济、文化、社会和家庭生育等各个方面的真正享受与男子平等的社会权益。当然平等也不能走另一个极端,即不分性别特点和行业特点讲绝对平等,适合男性的工种和职业非要安排女性进入,也是不妥当的。

(三)适当倡导缓解婚姻压力的婚姻模式。目前浙江16岁及以上的人口性别比尚正常,但随着少儿人口逐步进入结婚年龄,未来的婚姻拥挤在所难免。对浙江来说,在短期内可适当提倡两种模式:一是拉大婚龄,可以暂时缓解女性人口的短缺。当然如果长期性别比失衡,这种拉大婚龄的方法也会行不通。二是可以提倡“女大男小”的老年再婚模式,既能减轻初婚人口的婚姻压力,又能调节老年人口女多于男的老年婚姻压力。

(四)重视成年男性的保健服务。这是提高老年性别比重要前提。2010年,虽然浙江老年性别比随着时间的推移有所增加,但高龄组性别比仍然较低,高龄组男性死亡率仍偏高,85-89岁组的男性死亡率比女性高32.75个千分点。因此如何提高男性的寿命仍是值得注意的问题。而降低老年男性的死亡风险,最根本是要关注成年男性的保健。毕竟男性人口的社会角色使他们在同性间竞争,异性间选择存在很大压力,这些压力使得男性在生命质量上受到影响。

(五)重视老年丧偶女性的生活质量和保障。2010年女性丧偶比重为7.67%,是男性丧偶比重(2.47%)的3倍多。特别高龄女性,丧偶比例更高。这些丧偶女性的很多连基本生活都不得到保障,缺乏照料陪伴,健康状况和精神状况不佳,过着凄凉的晚年。因此应该重点关注老年女性的生活质量和保障。当务之急是建立和完善社会养老保障机制。要强化政府责任,建立健全覆盖城乡的社会保障体系,特别是为贫困地区老人、单身老人、单身女性等弱势群体提供更为完善养老服务和帮助。