绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

省第十二次党代会以来,我省高度重视社保体系建设,全力构筑与我省经济社会发展水平相适应的、更加完善的社会保障体系,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,以民为本,为民解困,服务于民,取得良好效果,保持我省和谐稳定的社会环境。

一、覆盖城乡的社会保障工作健康发展

社会保险扩面任务圆满完成,城乡居民社会养老保险制度建立,社会保障范围继续扩大,全省养老保险基本实现制度全覆盖。2011年,企业养老保险参保人数新增216万人,达到1822万人,比2006年增加858万人,增长89%;企业养老保险基金收入846.2亿元,支出491.5亿元,累计结余1464.3亿元,分别比2006年末增加528、299、1011亿元,增长166%、155%和223%。城镇职工基本医疗保险参保人数达到1514万人,比2006年增加784万人,增长107 %;城镇居民医疗保险参保人数达到606万人。参加工伤保险人数1611万人,比2006年增加1007万人,增长167%;参加失业保险人数981万人,比2006年增加475万人,增长94%;参加生育保险人数980万人,比2006年增加597万人,增长156%。

2006—2011年社会保险参保人数

单位:万人

指 标 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

企业养老保险参保人数 | 964 | 1076 | 1294 | 1432 | 1606 | 1822 |

城镇职工医疗保险参保人数 | 731 | 855 | 1054 | 1174 | 1344 | 1514 |

工伤保险参保人数 | 604 | 1003 | 1262 | 1331 | 1475 | 1611 |

失业保险参保人数 | 505 | 585 | 731 | 784 | 875 | 981 |

养老保险制度不断完善,在确保离退休养老金按时足额发放的基础上,不断提高企业离退休人员养老金水平。全省企业退休人员基本养老金由2006年月人均1028元增加到2011年月人均1865元,比2006年增长81.4%,居全国省区前列。城乡居民社会养老保险工作不断深入推进,2011年,参加城乡居民社会养老保险人数新增98万人,达到1312.5万人,其中,农村1179.5万人,城镇133万人,全省参保率超过90%,585万人领取基础养老金;被征地农民基本生活保障做到“应保尽保”、“即征即保”,全省已有461万名被征地农民参加社会保障,比2006年增加227万人,增长97%。职工医保、居民医保门诊统筹制度全面实施,最高支付限额提高到当地职工平均工资和居民人均可支配收入的6倍,城镇居民政策范围内住院报销比例达到65%。

二、新型农村合作医疗制度不断巩固

五年来,我省全面推进“住院统筹为主、兼顾门诊统筹”的补偿模式,不断提高新型农村合作医疗筹资和保障水平。2011年末,全省新型农村合作医疗参合农民2871.2万人,参合率达97.5%,比2006年提高11.5个百分点;人均筹资标准达到384.6元,比2006年提高5.3倍,其中财政补助273元,农民个人缴费111.6元,所有县(市、区)人均筹资标准均达到285元以上;所有县(市、区)统筹区域政策范围内住院费用报销比例全部达到60%,全省平均比例为63.4%,比2006年提高31.7个百分点,最高支付限额全部达到当地农民人均纯收入的6倍以上。全面提高儿童白血病、先天性心脏病的补偿水平,以县为单位,政策范围内住院补偿率达到85%以上。37个县(市、区)开展提高农村乳腺癌、宫颈癌、重性精神病、终末期肾病、耐多药肺结核等大病保障救治水平试点,政策范围内住院补偿比例达到75%以上。77个县(市、区)建立新农合报销和医疗救助统一服务平台,统筹区域内定点医疗机构实现及时结报,即时结报率达到100%。自2008年以来,全省先后开展了第两轮和第三轮参合农民健康体检工作,全省第三轮参合农民健康体检率达63.3%。

三、新型社会福利体系进一步完善

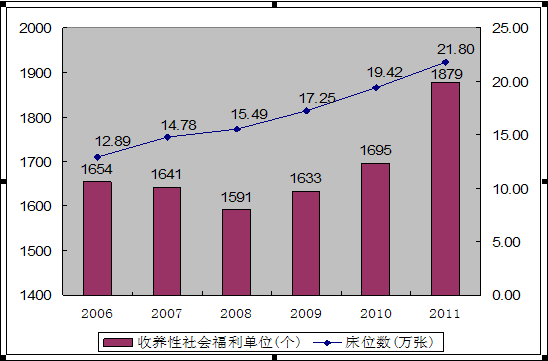

养老基础设施建设得到加强。全省现有各类收养性社会福利单位1879家,比2006年增加225家,增长13.6%;总床位21.8万张,比2006年增加8.9万张,增长69%;收养人数12万人,比2006年增加3.2万人,增长36.4%。2006—2011年,全省共投入基础设施建设资金10亿元,新建、改建敬老院800余所,新增床位1.7万张。目前,全省共有敬老院1040所。2011年,全省投入14.4亿元,建立养老服务指导中心100个,建成城市社区“居家养老服务站”3082个,农村星光老年之家16553个。除个别地区外,全省大多数地区养老机构均已参加综合责任保险,参保床位数43931张,高龄老人(参加基本养老保险且年满80岁的老人)养老补贴制度建设逐步拓展,为100余万高龄老人发放补贴2.7亿元。

2006年—2011年收养性社会福利单位数和床位数

城乡社区服务网络建设速度进一步提升。2011年,全省新建成287个乡镇(街道)社区服务中心和4868个村级社区服务中心,总数达到了1237个和16032个。明确建立以家庭养育为基础、机构服务为骨干、社区照顾为依托,城乡一体化、组织网络化、服务专业化、保障制度化的适度普惠的孤儿和困境儿童福利体系,孤儿和弃婴的养育、教育、治疗、康复得到进一步的保障。福利企业总体发展平稳。2011年末,全省96个市、县(市、区)出台扶持政策,2664家福利企业共安置残疾职工9.9万人,残疾职工的合法权益得到有效保障。

我省慈善事业(未含红十字)保持持续发展的良好势头。2011年,全省慈善机构筹款20.3亿元,用于援助资金超过14亿元,有126万人次的困难群众及其家庭受到帮助。截至2011年底,全省慈善机构累计筹款132亿元,筹募留本冠名基金规模超过82亿元,筹集物资价值4.7亿元;累计用于援助的资金达84亿元,全省受到慈善救助的困难群众超过794万人次。慈善事业整体发展水平位居全国前列。

福利彩票发行创24年来的销量新高。2011年,全省累计发行各类福利彩票92.7亿元,比2006年增长2.8倍,筹集公益金27.4亿元,比2006年增长2.2倍,为社会福利事业快速发展提供了有力支持。

四、新型社会救助体系更趋完善

我省在全国率先基本建成覆盖城乡的新型社会救助体系,逐步形成了资源整合、层次清楚、种类齐全、标准规范的社会救助制度,基本满足了全省社会困难群众的各类救助需求,进一步提高了困难群众应对突发事件、下岗失业、身体残疾等各类困难的能力。2011年,全省在册低保对象70.2万人,比2006年增加7.3万人,其中城镇8.8万人,农村(未含五保)58万人,共支出低保金15.5亿元,比2006年增加9.42亿元,是2006年的2.55倍。平均保障标准为城镇441.24元/月人、农村307.09元/月人,分别比2006年增长82.8%和105.2%。医疗救助即时结报全面实施,各市、县(市、区)共安排医疗救助资金5.3亿元,支出6.5亿元,支出金额是2006年的2.08倍,救助困难群众81.9万人次,资助困难群众参加新农合和城镇居民基本医疗保险123.1万人。所有县(市、区)农村低保标准均已达到或超过每人每年2500元,家庭年人均纯收入低于2500元、符合低保条件的农户全部纳入低保;支出临时救助资金1.62亿元,救助困难群众21.33万人次。农村五保和城镇“三无”对象集中供养工作成果得到巩固。2011年,“五保”、“三无”对象集中供养率分别为97.3%和99.6%,分别比2006年增加5.3个百分点和1.6个百分点。

五年来,全省城乡避灾安置场所和救灾物资储备库建设扎实推进,分级分类避灾安置体系初步建成,救灾网络覆盖范围进一步扩大,救灾能力进一步提高,防灾、减灾、救灾、救助、保险等工作统筹推进、相互协调、形成合力。2011年,新建成避灾场所700余处,全省避灾安置场所总数达到7425处,可容纳灾民174万人。成功抵御了2008年雪灾、“罗莎”、“森拉克”、“梅花” 超强台风等自然灾害袭击。2011年,全省紧急启用各级避灾安置场所300多处,紧急转移安置80.7万人,发放中央财政救灾资金6500万元,省财政应急救灾资金2000万元,地方财政应急救灾资金8150万元,发放救灾物资价值3400万元;下拨中央冬春荒救济资金4300万元,较好地保障了灾民基本生活。