绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

2016年,浙江认真贯彻落实“中央一号文件”精神,实施乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展,以深化农业供给侧结构性改革为主线,以创新培育农业农村发展新动能为手段,不断完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系,加快发展高效生态农业,促进农村一二三产业融合发展,提升农业增效、农民增收、农村增绿水平,打造新时代高效、美丽、生态的高标准现代农业新标杆。

一、现代农业产业发展的总体情况

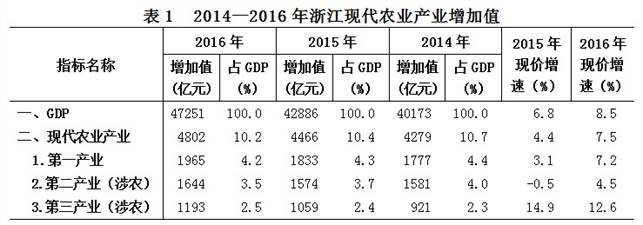

根据浙江省现代农业产业统计监测方案初步测算,2016年,全省现代农业产业增加值4802亿元,比上年增长7.5%(现价,下同),增速比上年提高3.1个百分点;增加值是传统第一产业的2.4倍,占GDP的比重为10.2%。

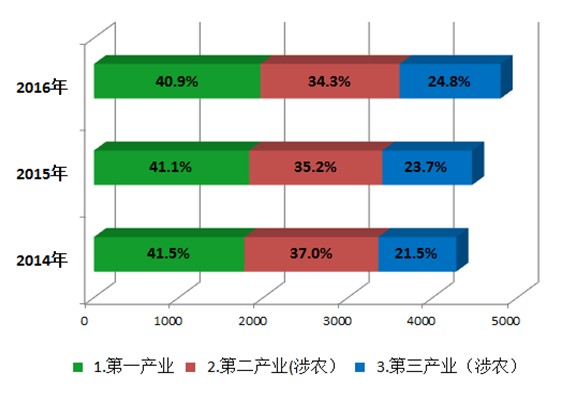

分产业看,第一产业稳步发展,是现代农业的主导产业,增加值为1965亿元,比上年增长7.2%,增速比上年提高4.1个百分点,占现代农业产业的40.9%,占比下降0.2个百分点。“机器换人”“互联网+”、数字经济等助推农产品加工业转型发展,涉农第二产业增加值1644亿元,由上年的下降0.5%转为增长4.5%,占现代农业产业的34.3%,占比下降0.9个百分点。涉农第三产业较快发展,增加值1193亿元,增长12.6%,占现代农业产业的34.3%,占比提高1.1个百分点,对现代农业产业增长的贡献率最大,达39.7%,拉动现代农业增长3.0个百分点。

图1 2014-2016年浙江现代农业产业增加值产业结构

二、现代农业产业发展的主要特点

(一)以改革为主线,农业产业主动适应经济发展新常态

农林牧渔业结构不断优化。围绕建设高效生态农业强省、特色精品农业大省目标,以农牧结合、农林结合、循环发展为导向,以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托,调整、优化农林牧渔业产业结构,加快发展绿色农业。2016年,全省种植业和渔业增加值分别为1095和563亿元,分别比上年增长6.0%和12.4%,占第一产业的55.7%和28.6%,是第一产业增长主力军,均拉动第一产业增长3.4个百分点;大力推广“一亩山万元钱”技术模式,创新发展现代林业经济,林业增加值114亿元,比上年增长4.5%,占比为5.8%,下降0.2个百分点;深入推进转型升级,着力优化区域布局,深化农牧结合,畜牧业逐步向高产、高效、优质、绿色的现代产业转变,增加值为194亿元,实现由降转升,增长1.8%,占比为9.9%,下降0.5个百分点。

生态农业发展势头较好。以高效生态农业建设为导向,以农业“两区”建设为重点,全面提升生产基地化、经营产业化、产品优质化、手段智慧化水平,促进特色优势产业提质增效。2016年,全省建成粮食生产功能区9131个,面积760.7万亩;现代农业园区818个,面积516.5万亩,其中,现代农业综合区107个,主导产业示范区200个,特色农业精品园511个;农业物联网示范基地234个,智慧农业示范园区11个,农业科技贡献率达62.0%。十大优势特色产业(除畜牧产业外)实现产值1752亿元,比上年增长7.2%,占农林牧渔业总产值的56.0%,成为第一产业发展的主要推动力。

绿色农业行动深入推进。深入践行“绿水青山就是金山银山”重要理念,在完成现代生态循环农业发展试点省建设任务的基础上,进一步建立健全绿色农业发展制度体系,打造绿色、生态、可持续发展的现代农业示范区。深入实施化肥农药减量增效行动,推广有机肥、生物农药、绿色防控等技术应用,2016年,农药、化肥使用量分别比上年下降12.4%和3.5%;加快创建全国畜牧业绿色发展示范省,实施美丽畜牧生态工程,实现畜禽养殖与环境容量相匹配,建成300个美丽生态牧场;科学有序推进绿化造林,森林覆盖率达61.0%,平原林木覆盖率达19.8%;国家海洋渔业可持续发展试点工作全面推进,生态健康高效养殖新技术新模式加快推广,计划到2020年,全省国内海洋捕捞减压机动渔船2580艘,产量降至257.3万吨以内,比2015年下降23.6%以上。

(二)以科技为手段,加快培育农产品加工新动能

新型农业经营主体培育步伐加快。持续深化“三农”改革,积极培育新型农业经营主体和服务主体,积极发展多种形式适度规模经营。在《浙江省委省政府关于加快推进农业现代化的若干意见》(浙委〔2012〕118号)的指导下,按照2013年初开始实施的《加快推进农业现代化三年行动计划》,加速构建具有生产、供销、信用“三位一体”功能的农民合作组织体系和有效运转的体制机制,农业生产性服务业正积极适应新需求的变化,努力构建“企业小循环、区域中循环、县域大循环”三级循环体系。2016年,农民合作社48688家,拥有成员121.6万个;农业龙头企业7660家,销售收入3690.4亿元,其中,年销售收入超亿元的企业达638家,带动农户861万户。

农业领域“机器换人”有效推进。高效设施农业大力发展,机械化、智能化技术装备、高效节水喷滴管技术加快示范推广。引导农业生产经营主体、工商企业投资建设高效型的钢架大棚、玻璃温室,引进光温水肥智能控制、远程监控等物联网技术,应用适宜棚内作业的机械设备,进一步提升设施农业发展规模、质量和水平。高性能机械逐步取代传统机具,农产品加工设备制造业增加值16亿元,比上年增长12.2%;农林牧渔业生产资料制造业增加值42亿元,增长13.3%;农业作业机械动力水平达到80%以上,为农业生产转型升级提供有力支持。

农产品加工业转型成效初显。坚持质量兴农,立足资源优势和特色,推动农产品加工业从数量增长向质量提升、要素驱动向创新驱动、分散布局向集群发展转变,农产品加工转化率不断提高,转型成效逐步显现。2016年,农副产品加工业增加值230亿元,比上年增长11.4%;食品制造业增加值143亿元,增长1.4%;中药加工制造业增加值66亿元,增长15.7%;酒、饮料、精制茶制造业和木、竹、藤、棕、草制品业增加值分别为151和378亿元,实现转降为升,分别增长9.2%和7.4%。

(三)以融合为契机,着力构建“第六产业”发展体系

农村电子商务引领农产品销售新风向。实施农村电子商务增效行动,构建农产品网络销售和农民网络消费服务体系,加快建设网络销售平台,扩大农产品电商销售。2016年,农产品及相关产品批发零售业增加值为378亿元,比上年增长5.0%。据阿里巴巴2017年最新发布的《中国淘宝村研究报告》,浙江“淘宝镇”、“淘宝村”数量分别为78和793个,均居全国第一。

乡村旅游经济带动现代民宿蓬勃发展。近年来,省委省政府提出加快建设旅游经济强省的战略目标,积极推进农旅互动,休闲观光农业和乡村旅游呈现快速发展态势。2016年,乡村旅游增加值97亿元,比上年增长20.2%,经营收入292亿元,增长19.8%,共接待2.9亿人次,增长17.4%;现代民宿(农家乐)特色村1103个,特色点(各类农庄、山庄、渔庄)2381个,经营农户1.9万户,直接从业人员16.6万人,接待游客2.8亿人次,全年营业收入291亿元。有401个村入选中国传统村落,占全国总数的9.7%,有24个镇(村)入选全国特色景观旅游名镇(村),突出“一村一品”“一村一景”“一村一韵”建设主题,农村一二三产业的融合发展和新型业态的培育持续加快。

文化教育推广助力新型职业农民培育。随着产业结构转型升级和“互联网+”现代农业的快速发展,农村农业经济新产业新业态新模式不断孕育而生,吸引大量农村劳动力从传统制造业、建筑业转向融合一二三产业的新经济,培育出具有地方特色的“农创客”、“新农人”、“职业农民”。同时,深入实施千万农民素质提升工程,鼓励高等学校、职业院校开设乡村规划建设课程,重点开展新型职业农民教育、农民工职业技能提升、农村创业人才培养,培育适应现代农业发展需求的新农民。2016年,涉农职业教育和农业文化传播服务平稳发展,增加值比上年分别增长7.7%和5.1%。“千万农民素质提升工程”培训32.2万人,其中,各类农村实用人才19.4万人,农村富余劳动力8.7万人,实现转移就业7.3万人,转移就业率为83.6%。

“第六产业”发展倒逼涉农服务体系完善。城乡一体化的农村服务体系新格局逐步形成,涉农相关机构团体职能不断完善、社会化服务能力进一步提高、服务标准进一步规范。2016年,涉农服务业增加值431亿元,比上年增长22.6%。其中,农林牧渔服务业增长8.2%,农业科学研究和专业技术服务、信息传输和信息技术服务、农村水利环境和公共设施管理服务、农业商业服务、农业及相关科技推广应用服务和农业金融服务分别增长37.5%、32.3%、17.7%、17.0%、15.7%和3.5%。涉农公共管理水平、社会保障能力和农村基层组织建设不断增强,涉农公共管理、社会保障和社会组织增加值为94亿元,增长16.7%。

(四)以富民为导向,加快推进农业农村现代化建设

全省上下按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,全面落实各项强农惠农富农政策,着力健全城乡融合发展体制机制,加快推进农业农村现代化。2016年,农村常住居民人均可支配收入22866元,比全国平均水平高10503元,居全国31个省(区、市)第二位,省(区)第一位。自1985年起,浙江农民收入已连续32年位居全国各省(区)第一位。在建历史文化村落保护利用重点村131个,保护利用一般村653个;创建省级美丽乡村示范县6个、示范乡镇100个、特色精品村300个。

三、加快发展现代农业产业对策建议

(一)完善现代农业产业体系,促进农村产业深度融合

浙江农村产业融合主要通过经营主体对产业链的整合和拓展等方式实现,融合程度和层次低,需要不断推进和提升。一是优化农业经营方式,引导企业、科研单位与普通农户开展合作,鼓励新型农业经营主体建立合作联结机制,促进产业融合以点带面。二是研究建立市场风险防范机制,健全农产品加工、储藏、物流、营销体系建设,降低农产品价格波动带来的风险,调动广大经营主体积极性。三是完善农业社会化服务体系,线上和线下并重,建立产前、产中、产后全过程的“一条龙”服务方式。按照乡村振兴战略的部署,紧紧围绕促进产业发展,引导和推动资本、技术、人才等要素向农业农村流动,形成现代农业产业体系,实现一二三产业融合发展,保持农业农村经济发展的旺盛活力。

(二)加快农产品加工业转型,提升精深加工整体水平

与发达国家相比,浙江农产品加工转化率明显偏低,精深加工及综合利用不足,高技术、高附加值产品少,技术装备水平至少落后15年,需要加快推进农产品加工业转型升级。一是要对接“中国制造2025”战略,加快新型非热加工、新型杀菌、高效分离、绿色节能干燥和传统食品工业化等关键技术升级与集成应用,开展酶工程、细胞工程、发酵工程及蛋白质工程等生物制造技术研究与装备研发。二是对接人民日益增长的美好生活需要,针对质量安全、消费便捷、品种多样、品质高端等个性消费需求,按照细分市场对产品进行改进和创新。三是注重与健康、养生、养老、旅游等产业的联动发展,开发旅游纪念产品、养生保健品及特殊人群膳食相关产品。

(三)深入实施乡村振兴战略,积极发展农村美丽经济

近年来,浙江乡村旅游持续快速增长,同时也面临粗放经营、人才匮乏、缺乏规划、一拥而上等问题,需要加快破解乡村旅游“千村一面”同质化困境,提升乡村美丽经济。一是要引入创客等人才和先进的经营理念,在创意上下功夫,将旅游与当地特色风土人情和民风民俗结合起来,开发贴近都市需求、体现地方特色和文化的旅游及相关产品。二是要引导和支持乡村旅游转型升级,从当前的以参观新农村、采摘农果、吃农家菜为主的旅游形式,向度假、养老、康体、娱乐等更高层的体验消费转型,向多业态乡村旅游拓展,推进乡村旅游持续、健康发展。三是开展多层次、多渠道培训,提高乡村旅游从业者在经营管理、食宿服务、导游解说等方面的素质和技能,提升服务水平和质量。