绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

消费者信心指数(Consumer Confidence Index,CCI),或称为消费者情绪指数(Index of Consumer Sentiment,ICS),是反映消费者信心强弱的指标,它是根据消费者对国家(或当地)的经济形势、社会就业状况、家庭收入状况、个人生活质量等情况的主观判断和心理感受来编制的一种指数,是预测经济走势和消费趋向的一项重要先行指标。

消费者信心指数的概念和方法最初由美国密歇根大学调查研究中心的乔治˙卡通纳(George Katona)在20世纪40年代后期提出,目前美国、欧盟、日本、澳大利亚等发达经济体都定期编制并发布消费者信心指数。国家统计局自1997年12月开始研究编制中国消费者信心指数。2013年,浙江省统计局建立消费者信心指数调查制度,并于2014年开始正式按季度发布相关数据,为政府部门综合判断经济运行态势,制定宏观经济政策提供前瞻性参考。

一、消费者信心指数的编制

(一)基本方法

国际上对消费者信心指数(CCI)的编制方法基本一致,即参照密歇根指数的设计思路,由消费者满意指数(CSI)和消费者预期指数(ICE)通过加权平均计算获得。其中,消费者满意指数(CSI)反映消费者对当前就业形势、家庭收入情况和购买时机的判断,消费者预期指数(ICE)则反映消费者对未来6个月就业形势和家庭收入情况的预期。

(二)数据采集

调查采用CATI(计算机辅助电话调查)方式,内容主要包括经济发展状况、就业和家庭收入、物价水平、消费意愿、消费结构和当季消费热点等。我省的调查范围为11个设区市,调查对象为在当地居住超过6个月,年满18周岁且能独立表达意见的居民。调查采用分层随机抽样,全省共获取成功样本5000个,其中,杭州、宁波、温州三市各600个,其他设区市各400个。调查结果对全省和各地市具有代表性,主要指标抽样误差在95%置信水平下不超过5%。

(三)指数计算

消费者信心指数以第一次调查时点为基期,基期值为100。问卷中用于计算消费者信心指数的五个问题分别是:对所在地区就业形势的看法、所在地区未来6个月就业形势的预期、当前您家庭收入情况的看法、未来6个月您家庭收入情况的预期、觉得目前购买您所需物品(除房地产外)的时机。上述五个问题都通过“非常好”“比较好”“不太好”“很不好”4个选项判断。

消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数加权平均获得:CCI=CSI×40%+ICE×60%。其中,消费者满意指数根据第1、3、5个问题计算得出。对问题选项的赋值为:“非常好”为2,“比较好”为1,“不太好”为-1,“很不好”为-2;每个问题的得分为:Qj=(N1X1+N2X2+N3X3+N4X4)/N(Ni为选择Xi的人数,N为答题总人数,Xi为各选项的赋值);消费者满意指数为上述所选3个问题得分的算术平均数计算得出:CSI=(`Qj/2)*100+100。消费者预期指数的计算方法与消费者满意指数相同,根据问题第2和第4个问题计算得出。

消费者信心指数、消费者满意指数和消费者预期指数的取值均在“0—200”之间。“0”表示“极端悲观”,200表示“极端乐观”,“100”为“乐观”和“悲观”的临界值。当信心指数大于100时,表明消费者趋于乐观,越接近200乐观程度越高;小于100时,表明消费者趋于悲观,越接近0悲观程度越深。

二、基于凯恩斯消费函数的消费者信心指数实证研究

乔治·卡通纳(George Katona)认为,消费者对经济、收入、就业和物价等方面的态度对预期他们的消费支出有决定性的作用,进而影响全社会总消费支出乃至整个宏观经济。因此,研究消费者信心指数与居民消费支出二者关系,对研判消费者信心指数信号引导功能,预判消费趋势和经济走势具有重要意义。

(一)数据来源与数据预处理

研究所用数据主要包括两个方面:2014—2017年全省消费者信心指数(消费者信心指数、消费者满意指数、消费者预期指数、收入信心、消费意愿)和2014—2017年居民人均收支主要指标(居民人均可支配收入、居民人均消费支出)。数据序列均为2014年一季度到2017年二季度,共14期。为了削弱共线性、异方差对模型的影响,呼应经济学意义,建模过程中,对原始数据进行自然对数化处理。同时,由于消费者信心指数具有先行性,为了确保数据的匹配性,消费者信心指数采用上期数据,居民可支配收入和消费支出采用当期数据。

(二)变量之间的相关系数与变量选取

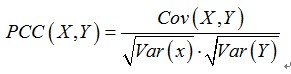

相关系数可以用来表示变量之间的相关程度。对于任意两个随机变量X、Y,Pearson相关系数定义如下:

该系数主要用来反映两个变量之间的线性相关关系,取值范围为[-1,1]。|PCC|值越大,变量之间的线性相关程度越高;|PCC|值越接近0,变量之间的线性相关程度越低。

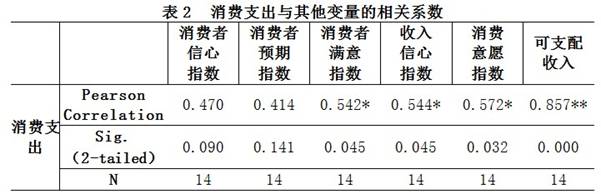

使用Pearson相关系数,对消费支出、可支配收入、消费者信心指数、消费者满意指数、消费者预期指数、收入信心和消费意愿的线性相关关系作进一步分析,得到相关系数矩阵如表2所示(只列举了和消费支出有关部分)。

注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关,*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

由上表可知,在0.05显著性水平下,浙江居民的消费支出与可支配收入、消费意愿指数、收入信心指数和消费者满意指数存在线性相关关系,相关系数分别为0.875、0.572、0.544和0.542,可据此建立多元线性回归模型。

(三)基于凯恩斯消费函数的消费者信心指数模型

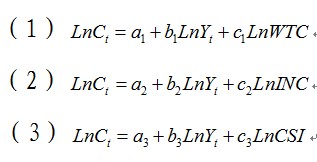

消费函数的概念最早由凯恩斯在其《就业、利息和货币通论》中提出。凯恩斯认为,消费支出主要由现期收入决定,当收入增加时,人们会增加消费。为进一步研究消费者信心指数和消费支出之间的关系,本文在经典凯恩斯消费函数的基础上,加入消费者信心指数作为解释变量,运用多元线性回归,分析消费者信心指数对居民消费支出的影响,根据变量相关性分析结果,构建模型如下:

其中,Ct表示居民人均消费支出,Yt表示居民人均可支配收入,WTC表示消费意愿(Willingness to consuming),INC表示收入信心(Income confidence),CSI表示消费者满意指数(Customer satisfaction index)。由于常数项a (自发消费)不影响自变量和因变量之间的关系,为方便分析,最终模型中将去掉常量。

1.回归方程的拟合优度检验

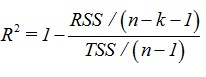

模型的拟合优度检验使用调整的可决系数R2,其定义为:

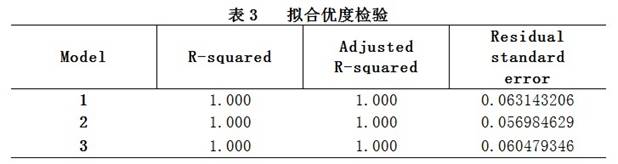

,反映因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。其取值越接近1,说明模型拟合效果越优。检验结果如表3所示:(model1、2、3分别代表消费意愿指数模型、收入信心指数模型和消费者满意指数模型,下同)

,反映因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。其取值越接近1,说明模型拟合效果越优。检验结果如表3所示:(model1、2、3分别代表消费意愿指数模型、收入信心指数模型和消费者满意指数模型,下同)

由于该回归方程中有多个解释变量,为消除增加自变量的影响,关注调整后的R2,即Adjusted R-squared。由于三个方程调整后的R2均为1.000,说明拟合优度很高,三个模型的被解释变量均可由解释变量表示。

2.模型整体的显著性检验

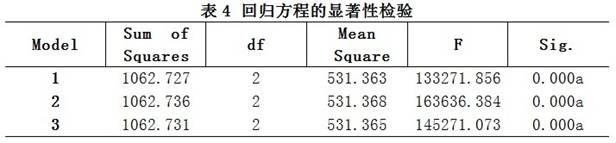

对模型整体的显著性通过F检验(构造F统计量)完成,其本质是检验所有解释变量联合起来(在整体上)对被解释变量是否存在影响作用,它是线性约束检验的一种特殊形式。F检验结果如表4所示:

由上表可知,三个回归方程F检验的Sig值均<0 .05,表明三个回归方程的线性关系显著存在。

3.单参数显著性检验

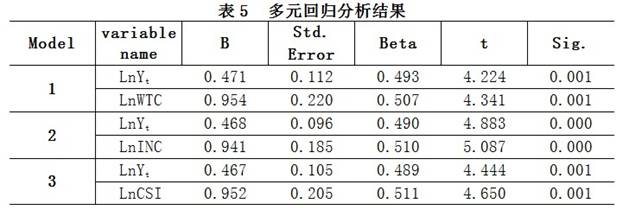

t检验是针对单个变量或者单个参数的显著性检验,反映单个解释变量对被解释变量的影响作用是否显著存在,即检验(偏)回归系数是否为零。T检验结果如表5所示:

由上表可知,三个回归方程中所有变量t检验的Sig值均<0 .05,即三个回归方程中的每个解释变量对被解释变量(居民消费支出)的影响显著。

4.残差正态性检验

将建立的居民消费函数模型残差序列进行非参数正态分布检验,若Shapiro-Wilk normality test检验的P值>0.05,则残差符合正态分布。残差检验结果如表6所示:

根据检验结果,三个回归方程残差正态性检验的p值均>0.05,说明残差序列服从正态分布。由此可知,消费意愿指数、收入信心指数和消费者满意指数的变化能够对居民消费支出进行解释和预测,且两者之间具有显著的正相关关系。

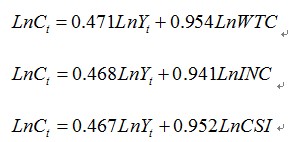

最终构建的居民消费线性回归方程模型如下:

三、浙江消费者信心指数运行特点

2013年以来,浙江经济总体呈现稳走向好态势,居民收入稳步增长,就业形势稳中趋好,消费需求和潜力进一步释放,消费者信心指数呈上升趋势。

(一)消费者信心指数上升趋势明显

2017年二季度,消费者信心指数(CCI)为119.7,比2013年同期上升12.4点,比历史均值高8.2点,运行于“乐观”区间。其中,反映消费者对当前经济生活看法的消费者满意指数(CSI)为117.6,比2013年同期上升13.8点,比历史均值高9.3点;反映消费者对未来经济生活预期的消费者预期指数(ICE)为121.1,比2013年同期上升11.5点,比历史均值高7.5点。从指数走势看,消费者信心指数自2016年开始连续五个季度向上攀升,达到2013年以来的历史高点,表明浙江居民对经济发展的信心日趋增强,对消费环境总体持乐观预期。

图1 浙江消费者信心指数走势

(二)城镇消费者成为拉动信心指数上扬的主要群体

2017年二季度,城镇消费者信心指数为120.3,比2013年同期上升15.8点,拉动总指数上升9.5点;农村消费者信心指数为118.7点,比2013年同期上升7.2点,拉动总指数上升2.9点。从城乡指数走势看,城镇消费者信心指数上升趋势更为明显。

图2 城乡消费者信心指数走势

(三)不同人群的消费者信心指数差异明显

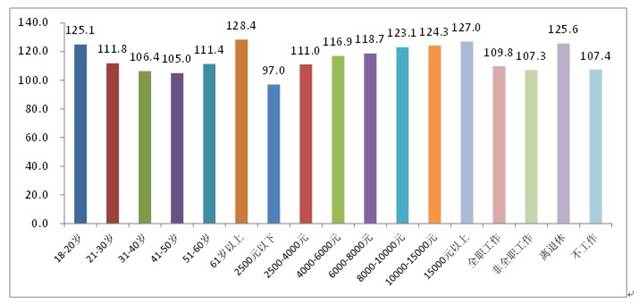

从人群交叉分析结果看,不同年龄、收入和就业状况人群的消费者信心指数差异明显。其中,61岁以上、月收入15000元以上和离退休人员的消费者信心指数历史均值在各自分组人群中最高,分别为128.4、127.0和125.6;41-50岁、月收入2500元以下和非全职工作人员的消费者信心指数历史均值则最低,分别为105.0、97.0和107.3。进一步分析各分组人群消费者信心指数历史均值的分布情况,利用公式CV(Coefficient of Variance)=σ/μ,得出不同年龄、收入和就业状况人群的离散系数分别为0.078、0.081和0.068。数据表明,不同收入状况分组下,消费者信心指数的离散程度最高,贫富差距对消费者信心指数的影响较大。

图3 各分组人群消费者信心指数历史均值

(四)影响消费者信心指数变动的几个积极因素

一是就业信心指数持续走高。2017年二季度,就业信心指数为124.7,比2013年同期上升18.9点,拉动消费者信心指数上升8.0点,连续五个季度保持升势。从就业信心指数走势看,随着转型升级系列组合拳和供给侧结构性改革的深入推进,经济新动能快速成长,就业结构进一步优化,就业信心持续提升。二是收入信心指数稳中趋好。2017年二季度,收入信心指数为118.1,比2013年同期上升7.1点,拉动消费者信心指数上升3.0点,继续保持高位运行。近年来,居民收入稳步增长,CPI涨幅趋缓,收入信心指数自2016年一季度跌入谷底后回升态势明显,近两个季度均达到历史高点。三是消费意愿指数保持“乐观”。2017年二季度,消费意愿指数为109.0,比2013年同期上升11.0点,拉动消费者信心指数上升1.4点,继续运行于“乐观”区间。其中,认为当前购买所需物品(购房除外)的时机“非常好”和“比较好”的消费者占58.3%,比2013年同期上升11.0个百分点。从指数走势看,随着消费新业态、新模式的快速成长,居民消费意愿总体保持乐观。

图4 消费者就业、收入和消费意愿指数走势

四、结论和建议

从研究结果看,消费者信心指数的主要指标与居民消费支出有着显著的正相关关系,且建立的函数模型可以对居民消费进行解释和预测,消费者信心指数的运行特点与我省的经济发展和消费环境基本相符,具有较强的信号引导功能。

为进一步促进消费,增强消费信心,建议如下:

(一)加快收入分配制度改革,完善社会保障制度,为促进消费、增强消费信心提供坚实基础

不管消费函数如何变化,收入始终是影响消费的决定性因素。从历史经验看,美、日等发达国家进入中等收入阶段后,都不约而同地加快分配体制和社会保障体系改革,为实现消费升级打下基础。从本课题的研究结果看,月均收入较低的人群,消费者信心指数历史均值明显偏低。因此,收入分配制度改革应更多向中低收入阶层倾斜,提高劳动报酬在国民收入分配中的比重,充分发挥税收的再分配功能,壮大中等收入群体,有效提升居民总体收入水平。同时,加快完善社会保障体系,按照基本公共服务均等化要求,深化医疗卫生、教育文化等领域体制改革,稳定房地产市场和消费品市场价格,降低居民生活成本,为促进消费提供坚实基础。

(二)加快供给侧结构性改革,提升消费品质,为促进消费、增强消费信心提供动力保障

近年来,消费新业态、新模式不断涌现,以互联网+和共享经济等新概念引领的消费革命对消费行为、消费结构和消费模式产生重大影响。在此背景下,一方面随着中产阶级的不断扩大,居民消费结构朝个性化、多元化、品质化发展,另一方面信息消费、服务消费、共享消费等消费新动能的不断崛起,又要求供给侧具有较高的技术水平和较强的产品创新、开发能力。因此,必须加快供给侧结构性改革,鼓励供给创新,增加有效供给,推动“中国制造”向“中国创造”“中国智造”转型,提供更多差异化、精细化的国货精品,提升消费品质,打造国产高端消费品牌,吸引境外消费回流,为促进消费升级提供充足动力保障。

(三)加快提升消费市场监管能力,建立健全法律法规体系,为促进消费、增强消费信心提供优良环境

2017年,省政府办公厅下发了《关于全面实施“放心消费在浙江”行动的意见》,要求到“十三五”末,消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度显著提升。政府相关部门要进一步加大消费市场监管力度,充分利用大数据资源和民意调查手段,建立以“消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度”为核心的消费环境信用评价指标体系,形成汇集多部门齐抓共管的消费市场监管立体网络,为进一步促进消费、提升消费者信心提供优良环境。

上一条:前三季度固定资产投资稳中有升

下一条:前三季度房地产开发投资较快增长