绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

为认真贯彻落实省委关于建设美丽浙江创造美好生活的决定,不断推进我省生态文明建设,省统计局根据《浙江省生态文明建设评价体系(试行)》所规定的评价领域和相关指标,对2013年度全省及11个设区市的生态文明建设进行综合评价。通过对生态经济、生态环境、生态文化、生态制度四大领域的31项有效指标进行测算,形成如下评价结果。

一、2013年度全省生态文明建设总体情况

1.全省生态文明建设总体呈现稳定发展态势。以2012年全省生态文明总指数为基准值100计算,2013年全省生态文明总指数为100.08(按国家环保部2013年度重点工业污染源达标率新标准计算)。采用旧标准测算为102.27,而2012年为2011年的102.60(旧标准),表明全省生态文明建设正在稳步推进(见图1)。

2.生态经济、生态文化、生态制度等领域进步较大。2013年,在全省生态文明建设评价体系四大领域中,生态经济、生态文化、生态制度三大领域指数分别为103.01、108.45、105.00,均高于全省生态文明总指数的提升幅度, 相比2012年也有较大提高。生态经济和生态制度领域指数连续两年有所提高,生态制度领域指数的连续提高表明了我省各级党委、政府注重用制度来加强生态文明建设和保护生态环境。而生态经济领域指数的连续提高更表明了我省在转型升级上取得了成效。生态文化领域指数的大幅度提高表明广大人民群众不仅在环保意识和参与程度上有较大提升,而且对各级党委、政府的工作也给予了认可。民情民意调查结果显示,2013年全省公众对生态文明建设的认知度为44.2%,比上年的39.78%提高4.42个百分点。生态环境质量公众满意度为67.05%,比上年的65.3%提高1.75个百分点。

3.生态环境领域指数有所下降。2013年生态环境领域指数为91.57,下降8.43点,即便排除重点工业污染源达标率标准变化的影响,按旧标准计算该领域指数也仅为97.6,仍呈下降态势。在反映生态环境领域的11项有效指标中,有5项指标回落。尤其值得重视的是城市环境空气优良天数比例、地表水水质达标率、饮用水源水质达标率分别下降5.0、0.5、0.6个百分点,表明我省在治气、治水工作上任重道远,表明省委、省政府“五水共治”和大气治理决策的正确性。

4.在31项有效测算指标中有21项指标呈现趋好态势,3项指标保持上年水平,7项指标回落。

与上年相比,有5项指标明显趋好,分别是农产品中有机绿色及无公害产品种植面积比重、万元工业增加值工业用水量、生态文明宣传普及率、省级以上生态乡镇(街道)比例、规划环评执行率,提升幅度均在4个百分点以上,其中规划环评执行率上升8.73%。其余16项指标也有不同幅度的趋好,其中,高新技术产业增加值比重、第三产业增加值比重、单位GDP化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量、单位GDP能耗、工业固体废物综合利用率、农村可再生资源利用指数、城乡生活污水集中处理率、城乡生活垃圾无害化处理和收集率等指标的趋好,表明我省在产业结构调整、节能减排、资源利用和环境保护等方面的工作均取得了积极成效。

与上年持平的指标为森林覆盖率、单位林地面积蓄积量、绿色创建活动指数。

比上年回落的指标中,除生态环境领域中的5项指标外,生态经济领域中的人均能源消费量、工业重复用水率回落幅度属于正常波动范围。

二、2013年度各市生态文明建设情况

以2012年全省生态文明总指数为基准值100计算,2013年11个设区市生态文明发展水平从高到低分别为丽水、舟山、台州、杭州、湖州、温州、衢州、金华、宁波、嘉兴、绍兴(见图2)。

1.各市生态文明建设分层情况分析

按各市生态文明总指数从高到低进行排序,大致可以分为三个层次(见表1)。

第一层次,生态文明建设发展进程较快的地区。丽水、舟山、台州、杭州和湖州市总指数分别为107.34、107.08、105.92、103.38和102.59,位居全省前五位,领先于全省水平。

丽水市生态环境和文化领域在全省均排名第1位,但生态制度和经济领域分别居全省第6和9位。

舟山市生态经济领域指数居全省第2位,生态环境和文化领域指数分别居全省第4位,生态制度领域指数居全省第5位。

台州市生态制度领域居全省第2位,生态经济领域指数居全省第3位,生态环境和文化领域分别居全省第5位。

杭州市生态经济领域指数居全省第1位,生态环境领域指数排名居全省第3位,但生态文化和制度领域指数分别居全省第9和8位。

湖州市生态文化和制度领域指数分别居全省第3和4位,生态经济和环境领域指数分别居全省第10和7位。

第二层次,生态文明建设发展进程一般的地区。温州、衢州和金华市生态文明总指数分别为99.99、99.91和99.71,略低于全省的100.08,在全省依次排名6、7、8位。

温州市生态经济和环境领域指数居全省第4和6位,而生态文化和制度领域分别居全省第10和9位。

衢州市生态环境和生态文化领域指数均分别居全省第2位,生态制度领域指数第7位,生态经济领域居全省第11位。

金华市生态经济、生态环境和生态文化领域指数分别居全省第5、8和7位,生态制度领域指数居全省第11位。

第三层次,生态文明建设进程相对缓慢的地区。宁波、嘉兴和绍兴市的生态文明总指数分别为95.58、95.37和92.60,依次排在全省第9、10、11位,落后于全省平均水平。

宁波市生态经济领域指数排在全省第6,生态环境、生态文化和生态制度领域指数分居全省第9、11和10位。

嘉兴市生态制度领域指数居全省第1位,生态文化、生态经济和生态环境领域指数分居全省第6、8和10位。

绍兴市生态制度领域指数排名居全省第3,生态经济和生态文化领域指数分居全省第7、8位,生态环境领域指数均居全省第11。

由于生态制度领域指数在评价体系中权重较小,而生态经济和生态环境领域指数权重较大,因此,嘉兴和绍兴市虽然在生态制度领域指数上排名靠前,但总指数排名靠后。

上述情况表明,各市在各领域间不平衡现象比较明显,今后要注重领域间的均衡协调发展,要充分利用各自优势,有针对性地采取应对措施和手段,来促进本地区生态文明各领域的全面发展。

2.各市生态文明建设均衡性分析

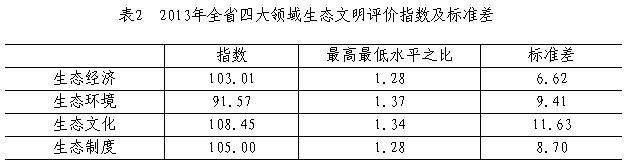

从各市生态文明建设总指数和各领域发展指数的差异看,2013年地区间总指数最高最低水平之比为1.13,标准差为4.95,比上年有所上升,地区间协调和平衡性略有下降。分领域看,生态环境最高最低水平之比及标准差上升较为明显,是引起总指数上升的主要原因。生态经济、生态制度和生态文化的最高最低水平之比及标准差均有所下降,地区协调和平衡性有所提高(见表2)。

从生态环境指数看,2013年地区最高最低水平之比为1.37,标准差为9.41,比上年分别上升0.16和3.59,主要由于环保部提高纺织染整工业水污染物排放标准,导致印染业较为发达的嘉兴和绍兴市生态环境指数仅78.98和74.73,比上年下降11.7和22.6点,与全省平均水平的差距明显扩大。生态经济的地区平衡性相对较好,最高最低水平之比和标准差分别为1.28和6.62,均比上年有所下降;生态制度最高最低水平之比和标准差分别为1.28和8.70,比上年有所下降;生态文化的地区平衡性相对较差,最高最低水平之比和标准差分别为1.34和11.63,但也比上年明显下降。