绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

新中国65年来,浙江房地产业经历了从无到有、从小到大的快速发展过程,是经济发展新的增长点,对推进城镇化建设和改善居民的居住条件做出了巨大贡献。

一、房地产业发展历程

建国65年以来,浙江房地产业的发展过程基本可以分为建国后到改革开放前、改革开放以后至今这两个时期。

(一)建国后到改革开放前城镇住房基本由国家配给

建国后到改革开放前这一时期,我国实行的是社会主义公有制,土地由国家划拨,城市住房由国家配给,土地、住房都不是商品,因此我省也不存在较为严格意义的房地产市场。但在这一时期,我省住宅建设仍取得了一些进展,也在一定程度上改善了居民的居住条件。

建国初期,我国刚刚取得了新民主主义革命的伟大胜利,各行业百废待兴,城市居民住房困难问题亟待解决。在国民经济恢复时期和“一五”时期,人民政府接收了旧中国遗留下来的房产,在保持住房私有制的基础上,加大了公有住宅的建设力度,这可以说是我国房地产业发展的一个重要萌芽。承认住房私有制为稳定民心,稳定建国初期的经济建设、社会治安起到了积极的作用。1957年进行了私房的社会主义改造,初步建立起以公有住房为主体的住房体系,贯彻以租养房的方针,广大城镇居民的住房条件比建国前有了较大程度的改善。但是私房社会主义改造的扩大化和“文革”期间没收私有住房的做法,影响了个人购房、建房的积极性,国家新建住宅投资比例开始出现下降。随着我省城镇人口的不断增长,城镇缺房现象比较严重。

(二)改革开放后浙江房地产业进入大发展时期

总的说来,我国房地产业作为一个新兴产业,是随着改革开放而产生、发展、壮大起来的。根据我国房地产相关政策的演变和我省房地产业实际发展情况,可以把房地产业发展历程划分成以下几个阶段。

1.起步发展阶段(1979-1989年)。1980年,邓小平同志系统地提出了住房制度改革的一整套改革思路,对住房生产、流通、分配、消费在内的全过程进行了通盘的改革设计,拉开了我国住房制度改革和房地产业发展的大幕。在房地产发展的起步阶段,我国采取了多种住房改革措施,如在1980年6月,中共中央国务院批转了《全国基本建设工作会议汇报提纲》,正式宣布将实行住宅商品化的政策;1987年10月,中国共产党十三次全国代表大会第一次提出了建立房地产市场,确立了房地产市场的地位等等。至此,我省房地产市场步入发展的重要阶段。

2.全面推进阶段(1990-1997年)。1991年,国家确定了租、售、建并举,以“提租”为重点的房改政策。1992年住房公积金制度开始推行,安居工程启动,特别是1992年邓小平同志南巡讲话后,房地产业的市场地位真正得以全面推进。1994年7月18日,国务院下发《关于深化城镇住房制度改革的决定》,确定建立与社会主义市场经济体制相适应的新的城镇住房制度,实现住房商品化、社会化。以此为契机,我省加快住房建设,鼓励多种形式参与住房投资和建设,通过不断改善居住条件来满足城镇居民不断增长的住房需求。

3.快速发展阶段(1998-2004年)。1998年7月,国务院发出《关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》,从此中国停止了住房的实物分配,实行住房分配货币化,发展住房金融,培育和规范住房交易市场,多层次城镇住房供应体系开始建立,从此我省房地产业真正进入市场,真正走上产业发展之路。到本世纪初期,房地产市场已经与城镇居民家庭息息相关,我省房地产市场规模快速膨胀,市场交易量极大增长,居民居住条件得到了很大改善,房地产市场发展进入新阶段。

4.密集调控阶段(2005-2007年)。随着房地产开发投资不断扩大和房价的持续上涨,为规范市场发展,2005-2007年,国家密集出台一系列调控政策。浙江也迅速发布了《关于加强宏观调控保持房地产市场健康发展的通知》、《浙江省城镇廉租住房保障办法》等来规范房地产尤其是住宅市场的发展。如,2006年“国六条”的出台,使得商品房成交量进一步下降。2006年10月,省政府出台《关于进一步加强城镇住房保障体系建设的若干意见》,从此我省开始建设城镇住房保障体系的探索。2007年开始,央行采用存贷款利率先后多次上调的政策工具,促进房地产市场健康发展。浙江房地产市场开始回归平稳,价格涨幅出现下降。2007年8月,国务院发布《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》,将保障性住房建设重新纳入到政府公共服务的范畴。随后,廉租房资金保障和实施办法等配套政策相继出台,标志着中国房地产市场发展模式发生了根本性的改变,浙江商品住宅市场也进入一个新的发展阶段。

5.深度调整阶段(2008年以来)。从2008年开始,受密集调控的影响,浙江住宅市场不再具有阶段性特征,每年表现都有所不同。2008年,上半年出台抑制楼市过热“严厉调控”的政策措施,受金融危机的影响,下半年开始政府开始全力救市,政策变为鼓励房地产发展。2008年的救市政策对住宅市场的拉动作用突出体现在2009年,浙江商品住宅市场异常火爆,交易量与价格都快速上升。随着2010年“新国五条”、2011年“新国八条”等调控措施的出台实施,浙江住宅市场经历了一段跌宕起伏的时期。随着政府调控效应的逐步显现,浙江商品住宅市场逐渐从狂热转变为理性。2011年6月,浙江省出台《浙江省“十二五”城镇住房保障与房地产业发展规划》,标志着我省城镇住房保障体系建设不断深入发展

二、房地产业主要成就

(一)房地产投资规模不断扩大,占固定资产投资比重稳步提高

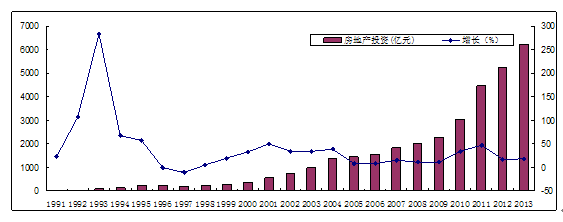

建国后到改革开放前这一时期,我省与住宅相关的投资并不多。据统计,1949年到1978年,全省城镇住宅相关的投资仅完成4.62亿元。改革开放以来,国家开始把解决群众住房问题列入重要的议事日程,房地产建设尤其是住宅建设取得了突飞猛进的发展。1991-2013年,全省房地产开发投资规模从11.7亿元扩大到6216亿元,累计投资33530亿元,年均增长达32.5%。在房地产开发投资中,1991-2013年,全省住宅投资规模从9.4亿元扩大到4089亿元,累计投资22971亿元,年均增长达31.3%。2001年以来,随着我省房地产市场的不断深化发展,其他类型的如办公楼、商业营业用房等物业也出现长足的发展。2013年办公楼、商业营业用房等物业投资分别为377和718亿元,分别是2001年的11.5和9.5倍。作为我省固定资产投资的重要组成部分,房地产开发投资占投资的比重由1991年的4.9%上升到2013年的30.8%,基本呈现不断上升的态势,对固定资产投资的贡献也在不断提高。

图1 1991-2013年浙江房地产投资及其增长情况

(二)商品房建设取得巨大进展,人民居住条件日益改善

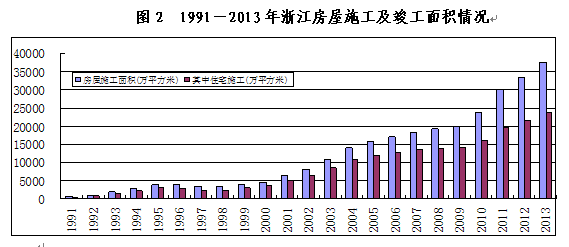

改革开放以前,1949年到1978年,全省城镇共竣工住宅959万平方米,人均居住面积不到5平方米。九十年代以来,我省商品房施工、竣工面积不断上升。由图2可知,1991年到2013年,我省房屋累计施工面积284147万平方米,年均增长20.5%,其中,住宅施工面积200409万平方米,年均增长19.0%;1991-2013年全省房屋累计竣工面积59733万平方米,年均增长13.2%,其中,住宅44717万平方米,年均增长12.0%。随着社会经济的不断发展和城市化的快速推进,特别是1998年住房制度改革的全面展开,房地产市场日趋活跃,市场体系也逐步完善,全省商品房销售市场总体表现旺盛。1991-2013年年期间,全省商品房累计销售面积55344万平方米,年均增长14.7%;在加快商品住宅建设的同时,我省各地经济适用房和普通商品房大量增加,廉租房制度也逐步实施,有效改善了人民的居住条件。我省城镇人均住房使用面积由1983年的9.44提高到2013年的人均住房建筑面积38.8平方米。

(三)上规模房地产企业数量快速扩大,市场竞争力显著提高

随着我国房地产业的发展,特别是住宅商品化改革的推进,我省房地产开发规模剧增,越来越多的房地产开发企业应运而生。我省房地产开发企业从1990年的238家猛增至2013年的6114家,增加了24.7倍。2013年底,全省拥有三级及以上资质等级的企业有2338家,占房地产企业总数的38.2%,比2007年增加了534家。其中一级资质房地产开发企业达到130家,比2007年增加了66家。2013年全省房地产开发企业利润总额达到529.6亿元,是2007年的2.2倍。2013年全省房地产企业平均实有资本9271万元,是2007年的2.7倍。浙江涌现出绿城、滨江等一批在全国拥有较高市场知名度和份额的房地产开发公司。

(四)房地产市场渐趋理性,多层次住房保障体系逐步建立

与完善

2004年以来,针对我国房地产投资的快速增长、房价上升较快以及房地产开发结构不合理等问题,国家出台了一系列宏观调控措施来规范房地产产市场的发展。经历了十年调控政策的影响,浙江房地产市场政策效应不断显现。近几年商品房尤其是住宅价格水平上涨过快的势头已经得到根本性的遏制,市场投资性需求持续萎缩,居民购房渐趋理性。2001年,浙江住宅、办公楼和商业营业用房等物业投资占房地产投资的比重分别为69.9%、6.0%和13.8%。到了2013年,这三类投资所占比重优化调整为65.8%、6.1%和11.5%。这既是政府宏观调控效应显现的结果,也是企业根据市场供需形势的变化,及时调整了投资方向,适应市场需求的结果。住宅、商业营业用房和办公楼等物业投资形成此消彼涨的态势,国家重点调控的住宅投资比重有所回落,房地产投资结构朝着宏观调控预期的方向发展,房地产市场发展渐趋理性。2006年,浙江先于国家出台城镇住房保障体系建设意见,加大低收入人群住房的保障力度。随着近几年我省房地产市场发展坚持保障性住房和商品房建设共同发展的决策部署不断深入实施,城镇居民住房条件逐步提高,全省多层次住房供应结构体系在不断发展完善。

(五)房地产投资在拉动内需、扩大消费等方面对地区经济发展发挥着重要影响

2013年,全省房地产投资占固定资产投资比重达到30.8%。房地产业增加值从1990年的23.9亿元扩大至2013年的2190亿元,占地区生产总值的比重从2.6%上升到5.8%,房地产业对经济增长的作用非常显著。房地产业是一个产业链长、带动作用明显的产业部门,涉及众多行业,直接或间接联系着建筑、冶金、建材、装饰、家电、家具、金融等数十个产业,房地产业的快速发展也为这些产业部门的更快发展注入动力,从而带动整个社会经济的不断发展。

(六)房地产业有序发展推动新型城镇化进程

新中国成立到改革开放前,浙江城市化进程缓慢。1978年,浙江城市人口占总人口的比重仅为14.5%,仅比1949年的11.8%提高2.7个百分点。改革开放以来,浙江房地产业的快速发展极大的推动了我省的城镇化进程。到2013年,浙江城镇化率达到64.0%,比全国平均水平高10.3个百分点,而在1978年,浙江还落后全国平均水平3.4个百分点。目前,我国提出新型城镇化的建设目标,城镇化必然也意味着外来人群到城市就业和创业,房地产在此过程中的基础作用应当得到充分重视。在浙江新型城镇化的发展进程之中,房地产业还有很大的市场潜力可挖,仍具备了较大的发展空间,也最终会对社会发展产生更大的推动作用。