绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

新中国成立65年以来,随着政治经济体制改革的不断深入,投融资体制也发生了重大变革,投资主体多元化、资金来源多样性的格局已经基本形成,浙江投资建设规模持续扩大,投资结构不断调整优化,有力地促进了经济的快速健康发展。

一、投资建设变化历程

1.改革开放前浙江投资总量小、波动大。建国以来,为尽快改变浙江贫穷落后的面貌,在中国共产党的领导下,浙江人民开始了建设新浙江的伟大实践。1950-1978年,全省累计投资125亿元,建成了一批重点工程,初步奠定了经济发展基础。

1950年,全省固定资产投资总额仅有0.21亿元。1951、1952年,浙江投资增长比较快,分别达到33.8%和95.9%。此后,由于浙江位于战略前沿,没有被国家列为投资重点地区,缺乏“一五”国家重点项目的支持,投资增长有所回落。1955年前全省投资总规模均在亿元以下,主要集中在农业、工业、运输邮电、文教卫生等方面工程的恢复与重建。1956年毛泽东发表《论十大关系》,提出“沿海也可以建立一些新的厂矿”,浙江迎来一个投资建设小高潮,1956年投资总额突破1亿元,增长达54.1%。

1958-1960年三年“大跃进”时期,与全国各地一样,浙江投资领域秩序较为混乱,投资规模急剧膨胀,形成大量低效的投资,全省投资从1957年的不到2亿元急升到1958年的6亿多元,增长2.5倍。针对“大跃进”形成的不利局面,浙江按照中央的部署,压缩基本建设规模,1961年全省投资3.6个亿元,1962年进一步压缩到1.9亿元。经过三年左右的调整,1965年全省对农业和支农工业的投资大幅度增长,农业生产得到恢复,兴建和续建了一批骨干企业。

“文化大革命”期间,社会经济秩序混乱,浙江投资建设领域也深受其害,规模徘徊不前、结构不尽合理,投资效果也很差,新增固定资产交付使用率从1961-1963年的92.2%下降到“三五”时期的57.9%,再到“四五”时期的54.7%。1978年,结束动乱的浙江投资出现显著回升,完成投资23.23亿元,是1977年的2.9倍。

2.改革开放特别是进入21世纪以后浙江投资迎来历史性巨变。改革开放以来,随着投融资体制改革的不断深化和经济总量的扩张,浙江投资规模快速扩大。1979年全社会投资为26亿元,2013年固定资产投资规模达到20194亿元。

上世纪80年代初,我国处于短缺经济时代,消费需求较旺。该时期浙江投资大多是技术含量低、产品档次不高的轻型加工项目。浙江乡镇企业开始起步与发展,地方政府、乡镇集体与个体等投资主体的投资意愿都比较强烈。随着财政、货币双宽松的宏观经济政策的实行,浙江投资增幅逐渐加快,1984-1988年进入了高潮期,期间投资年均增长达33.8%,最高的1985年达到57.5%。为应对1988年的抢购风潮,抑制价格大幅上涨,中央开始实行从紧的宏观政策,投资增幅迅速回落。1989年投资下降5%,成为改革开放以来惟一出现下降的年份,1990年也仅增长4.2%。

1992年,随着邓小平南方讲话发表和投资体制改革的深入,全省投资增幅快速上升。1992年全省投资增长50.6%,1993年投资增长的历史高点,为89.3%。针对投资增长过猛、价格上涨过快,1993年6月中央出台了一系列加强与改善宏观调控的政策措施。1994、1995年投资增幅较1993年有所回落,分别增长47.2%和34.9%。

受亚洲金融危机和宏观调控的影响,1997年投资增幅回落至4.8%。1998年,为扩大内需启动经济,尽管国家实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,但投资并没有出现快速反弹,1998、1999年投资增长分别仅为9.1%和2.1%。

进入21世纪后,浙江经济进入新一轮增长周期,投资领域也迎来新的发展机遇。投资增长由2000年的20.2%加快到2003年的38.9%。2004年二季度开始,为控制投资过快增长,特别是为了遏止某些行业盲目投资和低水平重复建设,国家再次采取了宏观调控政策,浙江投资增长也随之回落。2004年投资增幅回落到21.4%。其后,浙江投资步入了相对平稳低速增长的阶段。2005-2008年分别增长10.5%、13.4%、10.9%和10.7%。受国际金融危机的影响,2008年下半年以来,我国通过实施扩大内需的宏观政策来平抑经济大幅波动的风险,其后随着 “新36条”等一系列政策措施逐步落实到位,民间投资迎来新的历史性发展机遇,这一时期,全省固定资产投资增长逐步加快。投资增速由2009年的15.2%提高到2011年的22.9%。2012年以来,浙江把扩大有效投资作为经济工作的重中之重,投资继续保持平稳较快发展势头。2012、2013年投资增速分别为21.4%和18.1%。

二、投资建设为经济发展提供了重要动力

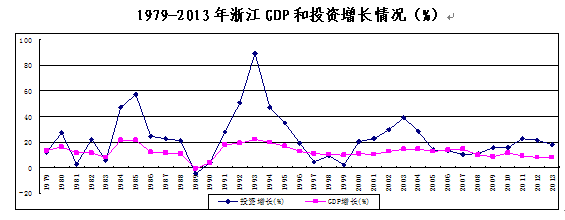

投资和经济增长基本上表现出同步性。1985年、1993年和2003年三个投资增长速度相对较快的年份,也是GDP增长较快的年份。并且,随着第二年投资速度的回落,GDP增速也马上回落。改革开放以来,投资增速快于GDP增速的年份较多,GDP年平均增长12.9%,最高年份和最低年份增速相差22.6个百分点;固定资产投资平均增长21.3%以上,最高年份和最低年份增速相差94.3个百分点。如1984-1985年、1992-1995年、2002-2004年,期间GDP增长也较快,而在1989年、1990年,GDP与投资一样,增长都陷入低谷。投资波动直接引发和决定了经济增长的波动。因此,保持适度的投资规模、稳定的增长态势,可以增强经济发展的潜力和后劲,提升和优化经济结构,是转变经济发展方式的最重要途径。

三、投资结构不断优化发展

随着投资规模的不断发展壮大和顺应经济社会发展的要求,投资结构也在持续进行调整优化。

改革开放前的计划经济时代,浙江投资主要集中在工业、农业、交通运输等行业。投资结构的不断调整是从轻重工业投资结构开始的。1978年以前轻重工业的投资比例为1:5.7。1979年后开始逐步调整轻重工业的投资结构,到1985年,国有经济单位固定资产投资中轻重工业的投资比例调整为1:1.7,此后10年间轻重工业的投资比例基本保持在1:2以下。1996年后,为提高和完善工业层次,发展重化工业,重工业的投资比重又有所提高。在经济发展的不同阶段,轻重工业的投资比例在不断优化调整。

从浙江三次产业投资结构变动看,1979年国有等经济单位三次产业投资比例为18.1:46.7:35.2,第一产业还占有相当的份额。此后随着工业投资力度的加大,第二产业的比例逐步走高。到上世纪90年代初期,随着房地产业等第三产业的发展,投资比重上升并超过了第二产业。1992年,三次产业投资比例调整为1.7:46.8:51.5。进入21世纪以来,我省在打造先进制造业基地、加快发展现代服务业等一系列重大发展战略的引导下,产业投资结构继续优化调整。2008年,三次产业投资比例调整为0.4:46.1:53.5。2010年后,服务业作为我省新的经济增长点和结构调整的战略重点,有力地推进了服务业投资的发展。到2013年,三次产业投资比例进一步调整为1.0:35.0:64.0。

从制造业内部投资结构变动情况看,改革开放以来,投资结构经历了重点发展轻小加工业、装备制造业、高新技术产业、战略性新兴产业等这样一个调整优化的过程。2013年,浙江制造业投资6134亿元,是2003年的4.0倍,2004年以来年均增长14.8%。其中,2013年装备制造业投资3005亿元,2004年以来年均增长达20.5%,明显高于工业和制造业投资增速,占制造业投资的比重由2003年的30.2%提高到2013年的49.0%。传统优势产业纺织业投资占比回落明显,由2003年的18.5%回落到2012年的7.9%。化学纤维制造业、非金属矿物制品业等“双高”行业投资所占比重2013年均比2003年出现一定程度的下降,投资结构不断优化调整。

非国有投资领域不断拓宽。改革开放以前,我省投资的主体基本上是单纯的国有经济单位投资,主体结构和融资渠道都相对较为单一。国有等单位投资所占比重高达80%以上。改革开放后,浙江充分抓住投融资体制改革的机遇,大力支持与鼓励民营经济的发展,激发民间资本的活力,各种经济成份的投资主体多元化趋势明显,在一些竞争性的领域,非国有投资越来越占据主要地位,对我省产业结构优化升级,经济的转型发展发挥着越来越重要的作用。而国有投资又成为我国市场经济环境下进行宏观调控的一种重要的政策手段。2013年,全省非国有投资、民间投资分别为13828和12308亿元,分别占固定资产投资的68.5%和60.9%,分别比2003年提高11.2和13.4个百分点。民间投资已基本覆盖了国民经济的各个领域,在制造业和房地产业两大竞争性行业,非国有经济已成为投资的主导力量,在电力、交通运输、电信、教育、文化艺术及广播电影电视业等公共服务领域,非国有投资也已进入并逐步拓展。2013年,国有及国有控股投资6366亿元,占固定资产投资的比重为31.5%,比2003年回落11.2个百分点。

四、稳步推进工业经济转型升级

建国初期,我省工业基础较为薄弱,工业投入也非常不足,尽管也有过几次工业投资的小高潮,建设了一批工业项目。期间,杭州钢铁厂、浙江麻纺织厂、浙江巨化公司、浙江炼油厂等重点企业顺利建成投产,为全省经济发展打下了初步的基础。改革开放后,浙江加快工业化建设进程,工业投资一直是投资建设的重中之重。1979-2002年,全省工业(不含个体)累计投资7074亿元,2003-2013年工业投资累计达到44909亿元。在工业投资规模不断扩大的推动下,2007年,全省工业增加值比重已上升到48.5%,成为名副其实的工业经济大省。进入21世纪后,浙江进一步调整工业布局,在空间上加强环杭州湾、温台沿海、金衢丽高速沿线三大产业带建设,取得较好的成效。全省工业结构和布局得到明显优化,初步形成了化工、机械、钢铁、电子、建材、有色金属、食品、医药等门类比较齐全的工业体系。近些年,我省积极启动一批有利于改善投资结构、促进经济发展方式转变的临港工业、高技术产业、重要装备制造业、战略性新兴产业等重大项目建设。如杭氧集团迁扩建工程、镇海国家石油储备库工程、镇海炼化百万吨乙烯工程、浙江造船有限公司二期技改项目、浙江造船有限公司二期工程、洋山深水港集装箱项目、吉利汽车杭州湾基地、台塑工业园区一期工程等一大批重大项目相继建成投产,为推进工业结构调整与产业升级做出了重要贡献。

五、基础设施日趋完善

改革开放前,我省投资力度虽然总体不大,但也建成一批重点基础设施工程,为我省社会经济的发展奠定了一定的基础。改革开放后特别是进入新世纪以来,浙江十分重视基础设施建设,通过实施“五大百亿”工程等重大建设举措,陆续建成了一大批重要基础设施。仅2003-2013年全省基础设施投资累计就有29862亿元,2004年以来年均增长13.2%。其中,水利环境和公共设施管理、交通运输和电力行业构成基础设施建设投资的重点,2003-2013年,三大行业分别累计投资9977、6177和9514亿元,2004年以来年均增长分别为12.2%、13.5%和17.2%。随着重大基础设施项目的建成投产,制约浙江经济发展的各种“瓶颈”基本得到有效改善,投资环境、生存环境大大改善,人民生活质量不断提高,极大地促进了我省社会经济的发展。

四通八达的交通网络布局已经基本完成。杭州地铁1号线进入运营、宁波地铁1号试运营,并加紧建设规划中的其他线路,建成了杭州湾跨海大桥、舟山跨海大桥、嘉绍大桥、萧山国际机场、杭州火车东站枢纽工程、浙赣铁路复线、金温铁路、宣杭铁路、沪杭铁路、温福铁路浙江段、甬台温铁路、杭新景高速、龙丽高速、诸永高速等一批重点工程,宁波-舟山港、温州港已建成全国沿海的主要港口,货物吞吐能力大幅度提高。

形成了较为合理的能源供给结构。陆续建成了北仑、镇海、台州、浙能兰溪、大唐乌沙山、国华宁海、华能玉环等大型发电厂。组织实施了秦山核电站、三门核电站、天荒坪抽水蓄能电站、江厦潮汐电站、临海括苍山风电场等新型发电项目的建设。

邮政通讯信息化水平较高。先后建成了沪浙闽光缆、福杭贵成光缆、杭金丽温光缆、沪金南穗光缆等项目,杭州邮政枢纽大楼也顺利落成。以加快建设“数字浙江”支撑体系为中心,基本构建起立体型、大容量、高性能、高科技的现代化通讯信息网络。

生态环境建设投入强度加大。通过实施“百亿生态环境建设工程”等重大战略举措,实施了西湖整治、西溪湿地、运河综合保护、吴山环境综合整治等一批重大项目,环境治理成效显著。

社会事业基础设施投入大大增加。相继建成了黄龙体育中心、省广电中心、浙江博物馆、邵逸夫医院、浙江图书馆、杭州大剧院、温州大剧院、下沙高教园区、小和山高教园区、浙大紫金港校区、温州高教园区等工程,极大地改善了人民群众的生活质量和生存环境,有力地促进了经济社会的协调发展,加快了和谐社会的构建。

建国以来,我省投资建设硕果累累,极大促进了浙江经济社会的发展。在目前我省经济发展方式转变的重要时期,注重投资适度规模,结构的优化升级,也变得愈加重要。我们坚信,在省委省府的正确领导下,我省投资建设必将在新的历史时期,为实现浙江经济发展新跨越做出更加重要的贡献。