绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

党的十八大提出,到2020年,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的要求。浙江省委从实际出发,提出了地区生产总值、人均生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别比2010年翻一番的“四个翻番”目标。因此,促进农村居民增收是实现“四翻番”的重要工作。随着中国经济由高速增长向中高速增长转换,农村居民传统增收潜力逐步挖掘,并受收入基数不断提高、农村弱势群体增收难度增大等因素的影响,农村居民收入持续普遍较快增长压力逐渐加大。本文通过对浙江近十年来农村居民增收基本情况和发展轨迹的分析,特别是对低收入农户基本情况的剖析,认为促进农民增收要关注低收入

农户这个短板,并据此提出促进农民增收的决策咨询建议。

一、近十年农村居民增收基本情况与发展轨迹

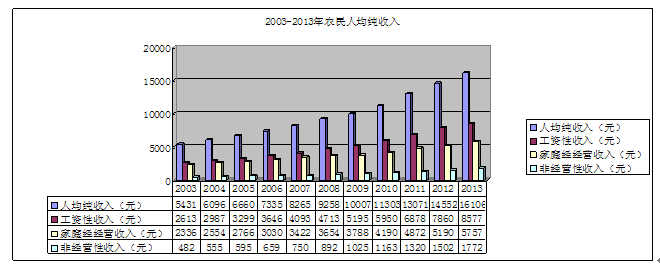

2003-2013年,浙江农村居民人均纯收入从5431元,提高到16106元,年均增长11.5%,剔除价格因素,实际年均增长8.2%。其中,工资性收入、家庭经营收入和非经营性收入分别从2613元、2336元和482元,提高到8577元、5757元和1772元,年均增长分别为12.6%、9.4%和13.9%。工资性收入和非经营收入占纯收入比重逐年提高,分别从48.1%和8.9%,上升到53.3%和11.0%;家庭经营收入比重逐年下降,从43.0%下降至35.7%。

资料来源:2003-2012年农民人均纯收入及构成数据来自历年《浙江统计年鉴》,2013年数据来自国家统计局浙江调查总队分析文章《2013年浙江农村居民收支情况分析》。

分析近十年浙江农村居民收入发展轨迹,主要有四方面特征:

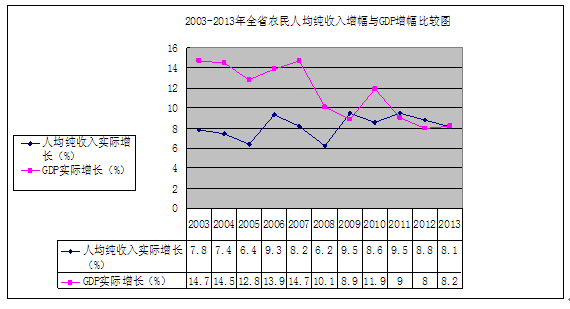

1.农村居民收入增速由早期的低于GDP增速转变为高于或基本持平。农村居民人均纯收入与国内生产总值呈高度相关,相关系数为0.9954。近十年农村居民人均纯收入实际年均增长率为8.2%,比GDP年均增长率(11.2%)低3个百分点。其增长轨迹大体分两个阶段,2008年以前为第一阶段,农村居民人均纯收入每年增幅均低于GDP增幅。2009年受国际金融危机冲击,虽然GDP增幅跌至9%,但农村居民人均纯收入增幅却首次超过GDP增幅0.6个百分点,绝对值首次突破万元大关,成为浙江农村居民人均纯收入与GDP增幅发生变化的转折点,之后几年,农村居民人均纯收入增幅开始接近或略高于GDP增幅。2011年与2012年,浙江农村居民人均纯收入增幅均高于GDP增幅,2013年略低0.1个百分点。

资料来源:2003-2013年农民人均纯收入可比价增幅来自国家统计局浙江调查总队分析文章《2013年浙江农村居民收支情况分析》;2003-2012年GDP增幅来自历年《浙江统计年鉴》,2013年数据来自《2013年浙江省国民经济和社会发展统计公报》。

2.农村居民人均纯收入绝对值始终名列前茅但增速却低于全国平均。自1985年起,浙江农村居民人均纯收入连续29年位列全国第三,省、区第一。2003-2013年,浙江农村居民人均纯收入年均增长11.5%,低于全国年均增速(13.0%)1.5个百分点;与东部沿海经济较发达的苏、粤、闽、鲁四省比较,浙江农村居民收入绝对额一直处于领先地位,但年均增速五省中排第四,且呈滞缓态势,前五年平均增长排第三,后五年平均增长排第五(见表1)。

表1:2003-2013年全国及部分省份农村居民纯收入增长情况 单位:元,% | |||||||||

2003年 | 2008年 | 2013年 | 十年年均增幅 | 排序 | 前五年年均增幅 | 排序 | 后五年年均增幅 | 排序 | |

全国 | 2622 | 4761 | 8896 | 13.0 | - | 12.7 | - | 13.32 | - |

浙江 | 5431 | 9258 | 16106 | 11.5 | 4 | 11.3 | 3 | 11.71 | 5 |

江苏 | 4239 | 7357 | 13598 | 12.4 | 2 | 11.7 | 2 | 13.07 | 2 |

福建 | 3734 | 6196 | 11184 | 11.6 | 3 | 10.7 | 4 | 12.54 | 4 |

山东 | 3151 | 5641 | 10620 | 12.9 | 1 | 12.4 | 1 | 13.49 | 1 |

广东 | 4055 | 6400 | 11669 | 11.1 | 5 | 9.6 | 5 | 12.76 | 3 |

资料来源:2003-2012年数据来自国家统计局网站http://data.stats.gov.cn/,2013年数据来自各省2013年国民经济和社会发展统计公报。

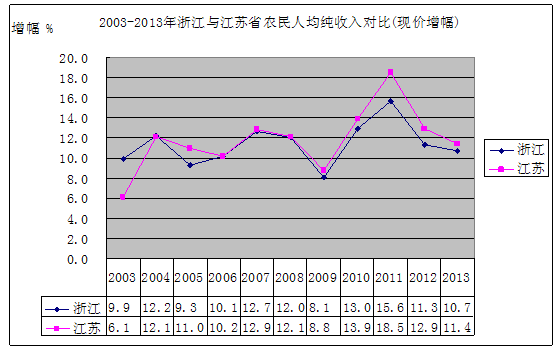

3.2005年始农村居民人均纯收入增速被江苏超越。1981-2004年,浙江农村居民人均纯收入年均增长14.9%,与江苏(13.7%)相比,高出1.2个百分点。从2005年开始,江苏农村居民人均纯收入增长速度开始超越浙江,并一直保持领先态势。究其原因主要有三点:一是江苏经济增速快于浙江。2003-2013年,浙江生产总值不仅绝对值要低于江苏,年均增速也比江苏低1.6个百分点。二是江苏抓住沿海开发上升为国家战略的历史机遇成功实现产业梯度转移。2003年,江苏提出“两个率先”的目标,要率先全面建设小康社会,率先基本实现现代化。2009年,江苏沿海开发上升为国家战略,给江苏沿海产业发展带来了历史机遇。江苏省委、省政府乘此东风在2011年提出实施居民收入“7年翻番”的倍增计划,并实施苏南、苏中和苏北“南北挂钩”的发展战略,成功实现了产业梯度转移。三是劳动力向非农产业转移对农村居民增收的贡献大于浙江。2000年,浙江农村从业劳动力中,非农劳动力比重是51.9%,江苏为44.9%,浙江比江苏高7个百分点;到2013年,浙江为76.0%,江苏为70.3%,差距缩小到5.7个百分点,江苏劳动力转移增量带来的收入增加大于浙江。

4.经济发展减速放慢农村居民增收步伐。特别是工资性收入增速放缓。经济结构的调整和产业的转型升级是国民经济发展的必然趋势,将进一步提升我国经济的科学发展水平。但经济转型升级核心是推动产业优胜劣汰,一方面,由于涉农产业普遍属粗放型结构,在转型过程中将受到较大冲击,对农村居民增收带来一定影响。另一方面,能吸纳大量农村从业者的劳动密集型产业,生产经营困难,影响农村居民工资性收入的增长。2013年,浙江农村居民人均工资性收入比上年增长9.1%,增幅下降5.2个百分点,是2003年(7.2%)以来新低;人均工资性收入占纯收入的比重为53.3%,比上年下降0.7个百分点。2009-2013年五年间,浙江农村居民人均纯收入增长速度有三年比上年回落。当前,我国经济的主要特征是需求衰退周期逐渐转换为供给调整周期,并正由高速增长向中高速增长转换。因此,经济减速影响农村居民持续增收。

二、促进农村居民增收,低收入农户是短板

低收入农户是农村居民中的一个弱势群体,也是整个农村居民增收工作的短板。为了促进农村居民增收,全面实现小康社会,浙江不断加大扶贫力度,取得了令人瞩目的成效,低收入农户收入得到较快增长,扶贫标准进一步提高,扶贫目标由消除绝对贫困向减缓相对贫困转轨,受益群体有所扩大,但低收入农户由于其群体的特殊性,仍然是农村居民整体增收的短板。

(一)扶贫效果显著,但低收入农户群体仍然较大

1.实施“低收入农户奔小康工程”取得扶贫巨大成效。2008-2012年,浙江对2007年家庭人均纯收入低于2500元的低收入农户(全省约有111万户,271万人口,约占农村常住人口的11.3%)实施为期5年的“低收入农户奔小康工程”,开展低收入农户的扶贫开发工作。统计监测资料显示,2010-2012年,浙江低收入农户人均纯收入得到快速增长,三年年均递增20%(见表2);到2012年,“低保”农户除外,低收入农户家庭人均纯收入达到4000元及以上的比重达到79.4%;低收入农户与农村居民人均纯收入差距呈逐年缩小趋势,收入比由2009年的1︰2.76、2010年的1︰2.67,2011年的1︰2.47,下降到2012年的1:2.32(见表3)。

表2:2009-2012年浙江低收入农户人均纯收入

年份 | 低收入农户纯收入(元) | 现价增幅(%) |

2009 | 3622 | |

2010 | 4239 | 17.0 |

2011 | 5298 | 25.0 |

2012 | 6260 | 18.2 |

表3:2009--2012年低收入农户与农村居民收入绝对值比较

年份 | 低收入农户人均纯收入(元) | 农村居民人均纯收入(元) | 两者比例 |

2009 | 3622 | 10007 | 1:2.76 |

2010 | 4239 | 11303 | 1:2.67 |

2011 | 5298 | 13071 | 1:2.47 |

2012 | 6260 | 14552 | 1:2.32 |

2.新扶贫标准界定的低收入农户仍然巨大。扶贫是永恒的主题,在消除绝对贫困以后,浙江的扶贫重点转向相对贫困的扶贫。“低收入农户奔小康工程”完成的2012年,浙江省委提出了新的扶贫标准,即2010年人均纯收入低于5500元的农户作为省级标准的低收入农户。按此新扶贫标准,2013年,省政府调查认定共有低收入农户134万户,人口318万人,约占农村常住人口的13.8%。针对这一扶贫群体,浙江省委提出 “低收入农户收入倍增计划”(2013-2017年),要求到2017年,实现低收入农户家庭人均纯收入比2012年翻一番,达到10000元以上(现价),70%以上低收入农户(“低保”户除外)家庭人均纯收入超过8000元的目标值。可见,扶贫对象数量依然较大,扶贫工作仍然艰巨。

(二)低收入农户与农村居民收入来源和结构有所区别

1.收入结构的变动趋势有所不同。从数据资料看,收入结构的四大类中,无论是低收入农户还是全部农村居民,工资性收入占纯收入的比重都是最高的,但低收入农户工资性收入比重在逐年下降,农村居民的比重在逐年提高;家庭经营纯收入、财产性收入两者都呈下降趋势;转移性收入虽然都呈提高态势,但低收入农户比重的提高大大快于农村居民(见表4、表5)。

表4:2009-2012年低收入农户与农村居民收入结构比较

单位: % | ||||||||

年份收入 | 低收入农户 | 农村居民 | ||||||

2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |

人均纯收入 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.工资性收入 | 52.4 | 51.9 | 47.4 | 47.9 | 51.9 | 52.6 | 52.6 | 54 |

2.家庭经营纯收入 | 30.7 | 28.5 | 29.1 | 26.5 | 37.9 | 37.1 | 37.3 | 35.7 |

3.转移性收入 | 15.8 | 18.3 | 22.6 | 24.9 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.6 |

4.财产性收入 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 5.2 | 5 | 4.2 | 3.8 |

表5:2013年低收入农户与农村居民收入结构比较

年份 收入 | 低收入农户 | 农村居民 | ||

金额(元) | 比重(%) | 金额(元) | 比重(%) | |

人均纯收入 | 6178 | 100 | 16106 | 100 |

1.工资性收入 | 2447 | 39.6 | 8577 | 53.3 |

2.家庭经营纯收入 | 1908 | 30.9 | 5757 | 35.7 |

3.转移性收入 | 1758 | 28.5 | 1126 | 7 |

4.财产性收入 | 66 | 1.1 | 646 | 4 |

资料来源:根据省政府部署,2013年下半年起,省统计局开始实施新一轮低收入农户收入倍增计划统计监测,2013年为回忆调查,2014年起进行日记账本登记调查。

2.财产性收入贡献率偏低。从2009-2012年数据看,浙江农村居民收入结构中,工资性收入的贡献率最高,低收入农户为41.7%,农村居民为58.6%;排第二、三位的,低收入农户是转移性收入和家庭经营纯收入,农村居民正好相反;财产性收入的贡献率都不足1%(见表6)。2009-2012年,低收入农户和农村居民的财产性收入占纯收入的比重和贡献率均呈逐年下降的趋势,低收入农户的财产性收入贡献率从2010年的1.5%下降至2012年-0.2%,农村居民财产性收入贡献率从2009年的6.3%下降至2012年的-0.5%(见表7)。

表6:2009-2012年低收入农户与农村居民增收贡献率比较

年份 收入 | 低收入农户 | 农村居民 | ||||||||

2009 年 | 2012年 | 递增速度% | 增加额元 | 贡献率% | 2009 年 | 2012 年 | 递增速度% | 增加额元 | 贡献率% | |

人均纯收入 | 3622 | 6260 | 20 | 2638 | 100 | 10007 | 14552 | 13.3 | 4545 | 100 |

1.工资性收入 | 1897 | 2996 | 16.5 | 1099 | 41.7 | 5195 | 7860 | 14.8 | 2665 | 58.6 |

2.家庭经营纯收入 | 1111 | 1657 | 14.3 | 546 | 20.7 | 3788 | 5190 | 11.1 | 1402 | 30.8 |

3.转移性收入 | 573 | 1557 | 39.5 | 984 | 37.3 | 506 | 956 | 23.6 | 450 | 9.9 |

4.财产性收入 | 42 | 50 | 6 | 8 | 0.3 | 519 | 546 | 1.7 | 27 | 0.6 |

表7:2009-2012年低收入农户财产性收入贡献率比较

年份 | 低收入农户 | 农村居民 | ||||||||||

绝对值 元 | 比上年增加额 元 | 贡献率% | 绝对值 元 | 比上年增加额 元 | 贡献率% | |||||||

纯收入 | 财产性 | 纯收入 | 财产性 | 纯收入 | 财产性 | 纯收入 | 财产性 | 纯收入 | 财产性 | 纯收入 | 财产性 | |

2009 | 3622 | 42 | 10007 | 519 | 749 | 47 | 100 | 6.28 | ||||

2010 | 4239 | 51 | 617 | 9 | 100 | 1.50 | 11303 | 561 | 1296 | 42 | 100 | 3.24 |

2011 | 5298 | 52 | 1059 | 1 | 100 | 0.09 | 13071 | 553 | 1768 | -8 | 100 | -0.45 |

2012 | 6260 | 50 | 962 | -2 | 100 | -0.21 | 14552 | 546 | 1481 | -7 | 100 | -0.47 |

(三)低收入农户增收难度大

从“低收入农户收入倍增计划”实施以来的情况看,扶贫工作开局良好。统计监测资料显示,2013年,浙江低收入农户人均纯收入6178元,比上年增长18.1%,其中,29个重点扶持县(市、区)人均纯收入6082元,比上年增长19.1%;“低保”农户除外,家庭人均纯收入超过8000元的户数占16.0%,其中,29个重点扶持县(市、区)占15.9%。但从低收入农户致贫的原因看,除了地处偏僻山区、交通不便、信息不灵、耕地面积少等客观原因影响外,主要由于家庭成员年老体弱、残疾生病、文化程度低、缺乏劳动力等家庭自身原因所致,相对于普通农村居民其增收的难度更大。

1.客观原因制约。浙江低收入农户主要集中于山区、交通不便、土地缺乏的浙西南(温州、金华、衢州、台州、丽水)地区,这些地区大部分农业生产条件差、人均耕地面积少、农作物种植成品高,且大多家庭有需照顾的病残家人或年幼子女,不便远离家庭外出打工,以从事第一产业为主。2013年,低收入农户第一产业从业人员比重54.3%,比农村居民家庭高23.3个百分点。以一产为主的从业结构,对基础设施和天气情况的依赖度高,创收能力较弱,导致增收困难。

2.自身条件制约。首先,低收入农户家庭老、弱、病、残人员比例高,劳动力少,医疗负担重。2013年,浙江低收入农户家庭人员中60岁以上的老年人占34.2%,16岁以下的未成年人占10.7%;18.4%的家庭人口为病残人员,存在健康问题,其中,10.6%的人口长期有病,7.0%的人口为残疾。这样的家庭结构,导致低收入农户家庭医疗负担较重。2013年,低收入农户人均用于医疗消费支出1026元,占生活消费支出的18.8%,比农村居民平均水平(944元)高出8.7%。其次,低收入农户文化程度偏低。2013年,低收入家庭人口中,小学及以下文化程度人口占66.1%,初中程度的人口占24.8%;低收入从业劳动力中,小学及以下文化程度人口占42.1%;初中程度的人口占45.6%。这样的文化程度结构导致大多数低收入农户只能从事简单的体力劳动,工资水平普遍不高,从业的稳定性差,大多以打零工为主。第三,低收入农户缺乏生产资金,融资渠道少,生产设备购置少,对生产的投入少,导致从事农业生产的收益比普通农户少。此外,部分低收入农户观念落后,等靠要的懒汉思想也为其创业增收带来一定障碍。

三、促进农民增收必须补强低收入农户增收短板

保持农村居民收入持续普遍较快增长,必须关注低收入农户群体,这一群体基础收入低、自身条件差、创收途径少、增收难度大,是民生工作的重点,也是农村居民普遍较快增收的难点所在。应当采取有针对性的、切实可行的措施,促进低收入农户增收,补强农民普遍增收的这块短板。

1.促进经济发展,实现普遍增收。大河有水小河满,农村经济发展是农村居民收入增长的基础和源泉。做大做强农村经济这块蛋糕,农村居民增收才能真正落到实处。一是要通过延长农业产业链、建立农民创业园、实践合作社运营模式等途径,抓好农业规模化、合作化和产业化经营,加快发展现代农业;二是要健全农业保障机制,增强农业生产经营的抗御风险能力;农业的“弱质性”特征十分突出,要通过加强基础设施建设、开设全社会农业保险、健全信息对接机制等多种手段,着力降低农业风险。三是要大力提高和推广现代农业技术,优化农业生产布局,发展生态循环农业,提高土地产出率和劳动生产率,让广大农民特别是低收入农民共享现代农业发展成果。

2.扩大农民从业,提升从业层次。工资性收入是农村居民收入的主体,加快农村劳动力转移,提高农村居民从业率是促进农民普遍增收的重要措施。一要加快区域经济发展、小城镇建设等扩大从业规模,让更多的农村剩余劳动力向二、三产业转移;二要改善从业结构,提升从业层次。要切实抓好农村电子商务、农产品流通、乡镇企业、休闲观光农业的发展,在稳定现有农民从业的基础上,着力改善从业结构,提升从业层次。三要针对低收入农户工资性收入比重逐年降低的情况,制定出台有利于低收入农户从业的政策措施,如再从业优惠政策、从业帮扶扶贫资金、自主创业税费减免等,为低收入农户从业创造更多机会。四是加强从业服务,拓展低收入农户从业范围。可以通过技能培训等手段提高农民特别是低收入农民的劳动技能,同时,做好从业引导和服务,把家政服务、社区保安、生活护理、修理维修等工作纳入低收入农户的重点帮扶从业渠道,扩大从业范围。五是通过农村能人、经纪人等充分创造和挖掘利于低收入农户就近灵活从业的岗位,使部分没有条件远离家庭外出从业的低收入农户也能在照顾家庭的同时实现就近就地灵活从业,不离家离土而能获得工资性收入。

3.“输血”与“造血”相结合,科学精准扶贫。多年来的扶贫工作实践表明,扶贫工作既要救急救难,解决当前的贫困问题,更要对症下药,解决贫困的根源问题,做到科学扶贫、精准扶贫。一是要区分对象科学扶。“扶贫不如扶志,输血不如造血,他救不如自救”,要分析致贫原因,区别不同的扶贫对象,采取针对性的扶贫措施。对于有劳动能力但缺乏创业信心、或者缺乏劳动技能、或者缺乏必要的创业资金的农民,要分门别类区别对待,采取思想上扶志,技能上扶高,资金上扶持等针对性措施,以增强其“造血”功能。而对一些确实没有劳动能力,难以自救脱贫的低收入农户,则应以“输血”为主,加大救济力度。二是要强化执行精准扶。长期以来,浙江省委省政府采取了多种措施、出台了许多扶贫政策,涵盖了方方面面,关键是要保持连续、执行到位。首先,要进一步摸清和核实扶贫对象,使帮扶资金和措施真正落到需要帮扶的低收入农户上。其次,要酌情扩大“低保”覆盖面。应适当提高偏远乡镇或低收入农户集中村的“低保”比例,以户为单位,将所有家庭常住人口计入低保范围,将子女是低收入农户的单列老人户,酌情列入低保范围。第三,“应保尽保”执行到位。要加大宣传、简化手续、做好服务,避免和纠正个别地区由于政策的知晓率不够高,以及申保手续过于繁琐等原因,出现符合参保条件的低收入农户漏保、错保的问题,切实做到“应保尽保”。