绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

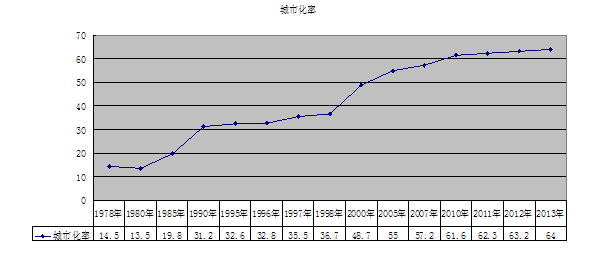

新中国成立65年来,浙江城市化在曲折中发展,尤其是改革开放以来,城市化进程持续快速推进,城市化率从1978年的14.5%提高到2013年的64%,城市发展布局和结构日趋合理,城市建设日新月异,城市功能不断得到发挥,城市在浙江经济社会发展中的重要作用日益显著。

一、浙江城市化发展历程

浙江城市化明显地分为改革开放前后两个时期:1978年改革开放以前的停滞和低速时期,改革开放以后的迅速推进健康发展时期。

新中国成立至改革开放前的30年,我国高度集中的计划经济体制在城乡之间构筑的户籍管理制度、统包统配的劳动就业制度、城市居民计划供应制度等一道道无形的城墙阻挡了农村人口向城市的流动,严重制约了我省城市化的发展进程。1978年,我省的城市化水平仅为14.5%,比1949年的11.8%提高2.7个百分点,年均提高仅0.09个百分点。尽管经历了1949-1957年国民经济恢复和社会主义工业化建设所带来的城市化稳步发展和1958-1961年大办工业所引起的高速城市化,但随之而来的1962-1965年的工业调整和1966-1978年文化大革命时期的国民经济低迷、大批知识青年和干部下放农村使我省城市化进程停滞甚至倒退。总体看,改革开放前的30年,是浙江城市化波动大、整体水平极其低下、进程缓慢的30年。

1978年以后,随着中国改革开放的不断深入,浙江社会经济进入了前所未有的大发展大繁荣时期,城市化也步入一个崭新的快速发展时期。改革开放35年来的浙江城市化发展历程,大致可以划分为以下三个阶段:

(一)自发发展为主的城市化稳步较快发展阶段(1978至1998年)。1978年党的十一届三中全会,拉开了改革开放的序幕。以联产承包责任制为核心的农村经济体制改革,大大解放了农村劳动生产力。大批农村富余劳动力在非农产业领域寻求新的就业机会和发展空间,浙江乡镇工业和中小企业由此迅猛崛起,有力推动了浙江工业化进程的不断向前,为城市化发展奠定了坚实的基础。伴随市场力量在资源配置中所发挥的越来越大的作用,以及农村工业分散性、专业市场、块状经济交叉形成的积聚力量和城乡集市贸易的开放和迅速发展的影响,浙江小城镇如雨后春笋般迅猛发展,大量农民进入城市和小城镇,出现大量的城镇暂住人口,农村人口向城市和非农产业的转移步伐不断加快。可以说,1978-1998年这一阶段是浙江城市化进程基本处于在民间和市场力量主导下的稳步较快发展,城市化水平从1978年的14.5%上升到1998年的36.7%,年均提高1.11个百分点,明显高于前30年的年均水平。

(二)政府推进为主的城市化持续快速提升阶段(1999年至2006年)。为适应市场配置资源的需要,上世纪90年代中后期,中央政府及时调整一系列政策,为经济发展和要素流动提供了日益宽松的制度环境,户籍制度进一步放松,城市福利体制深化改革,劳动就业市场化加快,及时为全国城市化进程的加快提供了必要的制度条件。城市化问题也事关浙江发展大局,1998年12月,中共浙江省第十次党代会根据浙江经济社会发展阶段性变化的要求,作出了“要不失时机地推进城市化进程”的重大战略决策,制定了全省城市化发展纲要。随后多年,为配合实施城市化战略,我省在户籍制度、土地使用制度、就业制度、行政区划调整、投融资、社会保障制度等方面加大了改革力度,出台了一系列配套政策,传统体制的种种束缚被逐渐破除,形成了一个有利于人口和产业向城市和非农产业集聚的政策环境。应该说,1998年以来,在政府推进为主,自发发展继续的双重合力作用下,我省城市化进程进入新的加速发展时期,总体水平明显提高,从1998年的36.7%上升到2006年56.5%,年均提高2.48个百分点。

(三)坚持集约、和谐、统筹、创新发展的新型城市化道路阶段(2006年至今)。尽管改革开放以来浙江城市化进程较快推进,但城市化质量并未同步提高,普遍存在土地集约利用水平较低、功能和管理提升相对滞后、城市综合承载能力不高,城乡联动不够、大中小城市和小城镇协调不足等问题。 省委、省政府审时度势,2006年研究制定了《关于进一步加强城市工作,走新型城市化道路的意见》,强调推进新型城市化要坚持集约、和谐、统筹、创新发展四个原则。2007年召开的浙江省第十二次党代会明确提出“推进新型城市化”,标志着浙江城市化发展进入了一个新阶段。多年来,在推进新型城市化的实践中,浙江着力抓城乡规划引领和城镇布局优化,突出推进27个小城市培育和200个中心镇改革发展,着力城乡统筹综合配套和新农村建设,深入推进“千村示范,万村整治”工程,有效促进了以推动城乡一体化为重点的新型城市化持续健康发展。全国5‰人口抽样调查显示,2013年浙江城市化率为64.0%,比2006年提高7.5个百分点,年均提高1.07个百分点。

二、浙江城市化发展成效显著

(一)城市化发展走在全国前列,超过世界平均水平。2013年,浙江城市化率为64.0%,比全国水平(53.7%)高10.3个百分点,而在1978年,却比全国低3.42个百分点。1978年至今,浙江城市化水平年均提高1.41个百分点,比全国(1.02)高0.39个百分点。与经济发展一样,浙江城市化同样走在全国前列,2013年,浙江的城市化水平列广东(67.8%)、辽宁(66.5%)、江苏(64.1%)之后位居全国省区(除直辖市外)第4位,处于全国较高水平。

表1:全国和部分城市化水平较发达省份比较 (单位:%)

年份 | 全国 | 浙江 | 广东 | 江苏 | 山东 | 辽宁 | 福建 |

2000 | 36.2 | 48.7 | 55.0 | 41.5 | 38.2 | 54.9 | 42.0 |

2010 | 49.7 | 61.6 | 66.2 | 60.6 | 49.8 | 62.2 | 57.1 |

2013 | 53.7 | 64.0 | 67.8 | 64.1 | 53.8 | 66.5 | 60.8 |

我省城市化发展进程也明显快于世界水平。国家统计局课题组完成的《世界人口城市化发展状况》显示,浙江城市化水平由1978年低于世界水平23个百分点、1990年低于10个百分点,到2000年反超2.7个百分点、2013年已超过约10个百分点,城市化进程明显快于世界水平。根据国际上对城市化过程的三个阶段划分:即城市化水平较低、发展较慢的初期阶段,人口向城镇迅速集聚的中期加速阶段和进入高度城市化以后区域经济社会和人民生活全面提高、城乡统筹、地区协调发展的后期阶段。从浙江城市化发展的进程分析,浙江城市化发展已进入从中期加速阶段向城乡统筹协调发展的后期阶段。

图1 1978-2013年城市化率

(二)城市规模不断扩张,城市体系渐趋合理。改革开放前,由于政策导向以及先天弱质性的原因,浙江存在着城市规模偏小,大中城市缺乏,小城镇散而乱的特点。为适应经济快速发展的需要,1978年以来,我省行政区划进行多次较大的调整,其城市规模也呈现不断扩大的趋势。自1981年我省新设第一个县级市--椒江市以来,至2013年末,我省县级市已达到21个城市,省直辖市也由1978年的杭州、宁波、温州3个市发展到11个市。2013年,全省城市数量(地级市区和县级市)为32个,是1978年的近11倍。尤其是2000年以来,我省加大对地级市区规模的扩张力度,杭州、宁波、绍兴、金华、衢州、丽水等地为进一步加快发展,先后把周边的萧山、余杭、鄞县、绍兴、上虞、金华县、衢县、丽水等县或县级市并入市区。2013年,全省地级市区和县级市的城市面积达到5.3万平方公里,约相当于1978年的30倍。

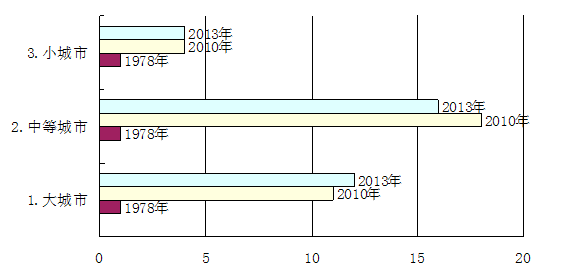

城市规模扩大不仅体现在面积的扩张,也同样表现在城镇人口的大幅增加上,1998年和1978年,以及2006年和1998年相比,在浙江常住总人口分别增加705和524万人的情况下,城镇人口分别增加1091和1178万人,城镇人口增加规模大大超过总人口增加规模,与此同时,乡村人口持续快速下降,分别减少386和654万人。2006年以后,省委、省政府从资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐、大中小城市和小城镇协调发展、城乡互促共进等六个方面提出 “走新型城市化道路”。2013年和2006年相比,浙江常住总人口增加518万人,其中城镇人口增加705万人,乡村人口持续下降,减少187万人。在城市规模不断扩张的同时,一批实力雄厚的小城镇不断涌现。逐步走向成熟的遍布各地的小城镇以其进入门栏低,制度性障碍较少,与农村、农民、农业联系更为直接等优点,在吸纳农村剩余劳动力、推动农村经济发展、实现农村现代化和城乡一体化的进程中发挥着重要的作用。2013年,浙江大、中、小城市及城镇个数分别为12、16、4、639个,与1978年相比,大城市增加11个,中等城市增加15个,小城市增加3个,小城镇增加472个。城市体系逐渐趋于合理。

表2:浙江省城市及建制镇数量变动情况(单位:个)

年份 | 城市和建 | 城市数量 | 1.大城市 | 2.中等城市 | 3.小城市 | 建制镇 |

制镇数量 | ||||||

1978 | 170 | 3 | 1 | 1 | 1 | 167 |

2010 | 761 | 33 | 11 | 18 | 4 | 728 |

2013 | 671 | 32 | 12 | 16 | 4 | 639 |

注:按照国家最新城市规模的划分标准:大城市为100万人以上;中等城市为50-100万人;小城市为50万人以下。资料来源:相关年份《浙江统计年鉴》。

图2 1978、2010、2013年大中小城市分布

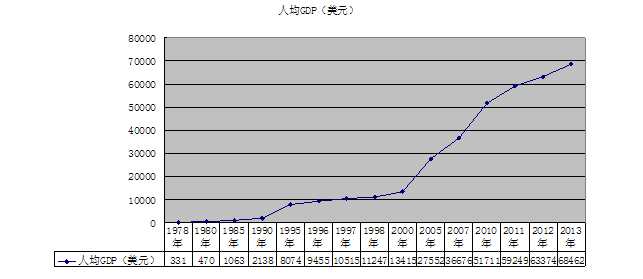

(三)城市实力日益增长,中心城市带动效应明显。城市作为区域经济的中心,经济持续快速发展,实力不断提升,在地区经济发展中的重要性日益显现。2013年,我省32个城市实现生产总值超过30000亿元 ,达到30595.5亿元 ,比1978年增长328倍(未考虑价格变动因素,下同),高于同期全国(155倍)和全省(303倍)的增长幅度。城市生产总值占全省的比重已经达到81%,人均GDP由1978年的406元上升到2013年92099元(接近1.5万美元)。杭州、宁波、温州三大中心城市经济地位尤为突出。2013年,杭州、宁波、温州三大中心城市市区实现生产总值12528亿元,占三大城市全部生产总值的比重为64%。三大中心城市市区以占全省6.4%的面积,聚集了全省17.2%的人口,创造了全省1/3的生产总值,人均地区生产总值达151042元,接近2.5万美元,成为拉动全省经济增长的主引擎。在全省城市化不断推进和三大中心城市集聚和的辐射效应的带动下,区域间城市化差距呈现逐渐缩小趋势。5‰人口抽样调查结果显示:2013年,经济较发达的环杭州湾地区城市化水平达到66.4%,高于全省水平2.4个百分点,比2000年提高15.5个百分点。相对属欠发达地区的金衢丽地区城市化水平年为57.2%,比2000年提高18.6个百分点。城市化水平最高和最低两区域差距从2000年的12.3个百分点缩小到2013年的9.2个百分点。

(四)城市发展由速度型向质量型转变。伴随着经济发展方式的转变,浙江城市化发展也由速度型向质量型转变。城市产业结构不断得到优化升级。尤其是近10多年来,面对土地、能源等主要生产要素瓶颈制约不断加剧的形势,城市充分发挥在人才、技术、资金等方面的集聚优势,立足本地特色融入区域经济,产业水平稳步提升。2013年,城市一、二、三产业增加值的结构比例为3.7:49.2:47.1,呈现“二、三、一”布局。与1995年相比(由于数据缺乏,仅与1995年相比较),第一产业与第二产业的比重分别下降8.7和6.1个百分点,第三产业比重则提高14.8个百分点,。2013年,城市第一、二产业比重分别比全省低0.9和0.1百分点,第三产业则高1.0百分点。其中,杭、甬、温的产业结构优势尤为突出,杭州依托密集的智力资源和优良的生态人居环境,大力发展高新技术产业,已先后被认定为国家软件产业基地、国家集成电路设计产业化基地、国家动漫及网络游戏产业基地、国家医药出口基地。旅游业、电子商务、物流、房地产、金融、信息、会展等现代服务业也得到全面发展。宁波依托优良的港口岸线资源,加快石化、钢铁等临港重化工业和现代物流业发展。温州围绕“一港三城”的发展战略,在优势轻工产品块状经济基础上加快培育国际性轻加工产业集群,有重点地培育高新技术产业,做大做强临港工业的新兴产业,以生产型服务业为重点加快现代服务业发展,不断增强辐射能力。

图3 1978-2013年全省人均GDP(美元)

(五)对外开放度明显提高,依托城区为主要发展区域的产业集聚区优势显著。2013年,我省32个城市进出口总额3008.4亿美元,其中,出口额2156亿美元,占全省总额的比重分别达到89.6%和86.7%,外贸和出口依存度分别为60.9%和43.7%。新签利用外资协议(合同)项目1330个,占全省的85%,实际利用外资120亿美元,比1995年增长10倍。

城市的快速发展与产业集聚区的强势崛起有着密切的关系。近几年来,依托城区为主要发展区域的14个省级产业集聚区优势显著,产业集聚集约发展,产出效率不断提高。在淘宝、金海重工、东风裕隆、恒逸高新、杭叉集团和开山控股等一批行业龙头企业集聚引领下,行业汇聚进程不断加快。2013年,主导产业集聚度超过70%的集聚区达到11个,占14个产业集聚区的78.6%,其中杭州大江东、宁波杭州湾、绍兴集聚区制造业产值均超过500亿元,杭州城西电子商务等服务业营业收入697亿元。集聚区重点规划区已建成面积中,实现税收收入9.3万元/亩,工业总产值168万元/亩,完成投资41万元/亩,自集聚区成立起至2013年三年累计完成投资96万元/亩。集聚区成为全省产业转型升级、集聚集约发展、科技创新的主要平台与抓手,是推进重大项目建设的重要载体。

(六)服务功能不断健全,城市面貌日新月异。基础设施的规模、类型、水平直接影响着城市产业的发展和价值体系的形成,是城市化发展的重要保证。改革开放以来,我省各地加快加强了城市交通、电力、供水、邮政、信息等基础设施的建设和养护,加快加强了城市教育、卫生、文化、体育等社会事业的发展与完善,城市服务功能不断完善,城市建设日新月异。供水供气能力明显提高。城市自来水供水总量从1978年的1.6亿吨增加到2013年的30.5亿吨,增长18.1倍,自来水用水普及率接近百分百,达到99.97%。城市家庭用液化石油气快速提升,从1978年的752吨上升到2013年的53.28万吨,增长707.5倍,家庭用气率从1978年2%上升到99.8%。液化气、管道天然气等的普遍使用,使绝大多数城市居民用煤球煤饼做饭炒菜成为历史。运输能力快速发展。铺设道路面积从1990年的4698万平方米增加到2013年的35633万平方米,增长6.6倍;人均拥有道路面积从1990年的10.6平方米增加到2013年的17.83平方米,增长68.2%。城市公共交通明显改善。城市公交车辆大幅增长,2013年,城市拥有公交车辆29260辆,比1978年增长44.3倍,平均每万人拥有量达到14.64辆,比1978年增加11.1辆。同时,全省范围内交通建设高速发展,城际间综合交通运输网络基本形成,使城市尤其是大中城市的辐射和集聚作用不断提升,不断推动着浙江城市化进程向前发展。作为国民经济大动脉的铁路,营业里程由1978年的779公里增至2013年的2031公里。力实施高速网络工程,高速公路从无到有,以每年新增数百公里的速度快速延伸,全省高速公路网络框架基本形成。至2013年底,全省公路通车里程达到115426公里,其中高速公路里程达到3787公里。2002年底实现了从省会城市杭州到其他10个设区市所在城市4小时内均可到达的“四小时公路交通圈”。大水运港口设施不断改善。1978年,主要港口货物吞吐量仅有867万吨,2013年增加到10.1亿吨,增长126.6倍,其中宁波—舟山港吞吐量达8.1亿吨,成为国内吞吐量最大的世界级大港口(2013年上海港吞吐量为6.8亿吨)。航空运输能力快速发展,航线已通达全国各地,国际及地区航线不断增加,到2013年通航城市超过200个。城市环境大为改善。改革开放以来,尤其是上世纪80年代中后期以来,我省大中小城市结合基础设施建设,采取集中供热、兴建供排水设施和污水处理系统以及绿化美化等措施,城市环境大为改善。近年来,发展绿色经济、倡导绿色文明、推广绿色生活方式、营造绿色生态环境更是成为城市发展的首要选择。2013年,我省拥有城市园林绿地面积127927公顷,比1978年的643公顷增长了198倍,人均公园绿地12.44平方米,比改革开放初增长5.2倍。近几年来城市污水处理能力稳步提高,2013年城市污水处理率达到89.28%。我省城市环境质量整体保持优良,生态省建设全面推进,已累计创建7个国家环境保护模范城市、45个国家级生态示范区、450个国家级生态乡镇和979个省级生态乡镇。

(七)城镇居民收入快速增加,生活质量明显提高。随着浙江经济的快速发展和城市化进程的不断推进加快,城镇居民的收入得到了快速增长,2013年我省城镇居民人均可支配收入为37851元,高于全国水平40.4%,扣除价格变动因素,比1978年增长15.2倍,年均增长8.1%。与此同时,居民消费观念随着收入的增加在不断的调整和转变,消费方式呈现质的变化,消费趋向也日益多样化,城镇居民生活质量明显提升。人均消费性支出由1978年的301元增加到2013年的23257元。城镇居民家庭恩格尔系数则由改革开放初期的近60下降到2013年的34.4,下降约25个百分点。2013年,城镇居民人均住房面积38.8平方米,是改革开放初期的近4倍,使用煤气或液化石油气的家庭接近100%,超过九成的家庭独自享用自来水和浴室厕所。2013年末,城镇登记失业率为3.01%,为1998年以来最低水平。全年城镇就业人员达到2054万人,比改革开放初期的314.4万人增长5.5倍。城镇职工医疗覆盖面不断扩大,2013年参保人数已达1790.5万人。保障性住房建设加快推进,截至2013年,全省城镇保障性安居工程累计竣工达到266万套。