绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

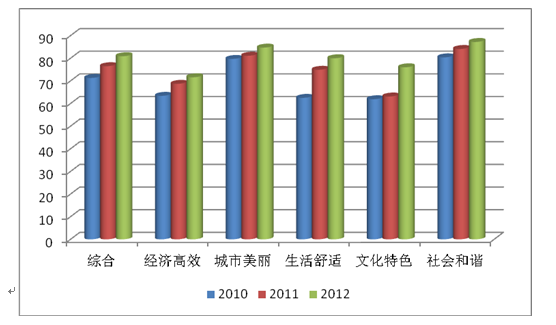

2012年是实行完善后的新型城市化评价体系的第一年,根据完善后的综合评价指标体系,我们对2010-2012年度浙江省及11市的新型城市化发展进程进行了综合评价,评价结果如下:

一、全省综合评价

从整体情况看,2012年度我省新型城市化综合评价得分为80.87分,比2010、2011年分别提高9.62和4.34分。

新型城市化进程综合评价五大领域水平全面提升。经济高效、城市美丽、生活舒适、文化特色、社会和谐五大领域评价得分分别为15.03分、17.79分、16.79分、6.84分和24.42分,分别比2010、2011年提高1.72分、1.05分、3.66分、1.27分、1.91分和0.50分、0.75分、1.06分、1.16分、0.87分,五大领域目标实现度分别为71.6%、84.7%、80.0%、76.0%和87.2%,分别比2010、2011年提高2.9、3.6、5.1、12.9、3.1个百分点和8.2、5.0、17.5、14.1、6.8个百分点。

从2012年参加评价的27项单项指标看,有7项指标实现度达到90%以上;10项指标实现度在80%-90%之间;3项指标的实现度在70%-80%之间;4项指标的实现度在60%-70%之间;其余3项指标实现度相对较低,在60%以下(详见表1)。

表1 2012年新型城市化进程综合评价情况

领域 | 指 标 | 得分 | 实现度 | |

经济 高效 (21) | 1 | 人均GDP | 1.83 | 60.9 |

2 | 单位建设用地二三产业增加值 | 1.74 | 57.9 | |

3 | 劳动生产率 | 1.56 | 52.1 | |

4 | 第三产业增加值占GDP比重 | 2.71 | 90.5 | |

5 | 农村劳动力中从事非农产业的比重 | 2.49 | 83.0 | |

6 | 万元GDP电耗 | 2.59 | 86.4 | |

7 | 万元GDP用水量 | 2.11 | 78.0 | |

城市 美丽 (21) | 8 | 环境质量综合评分 | 4.43 | 88.7 |

9 | 人均公园绿地面积 | 3.27 | 81.7 | |

10 | 城市污水集中处理率 | 2.48 | 82.8 | |

11 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 2.93 | 97.8 | |

12 | 行政村生活污水处理设施覆盖率 | 1.88 | 62.5 | |

13 | 农村垃圾收集处理率 | 2.79 | 93.0 | |

生活 舒适 (21) | 14 | 农村有线电视入户率 | 2.73 | 78.1 |

15 | 人均居住面积 | 3.25 | 92.8 | |

16 | 社区服务中心建成率 | 2.91 | 83.2 | |

17 | 每万人拥有医护人员数 | 2.68 | 76.5 | |

18 | 互联网使用率 | 2.89 | 82.7 | |

19 | 城乡公交一体化率 | 2.33 | 66.5 | |

文化 特色 (9) | 20 | 名镇名村建设水平 | — | — |

21 | 文化产业增加值占GDP比重 | 3.26 | 57.0 | |

22 | 每万人拥有公共文化设施面积 | 3.58 | 89.6 | |

社会 和谐 (28) | 23 | 城乡居民养老保险覆盖率 | 3.34 | 83.5 |

24 | 城乡居民医疗保险覆盖率 | 3.91 | 97.8 | |

25 | 城镇住房保障实施户数比例 | — | — | |

26 | 城市化水平 | 5.27 | 87.8 | |

27 | 城乡居民收入差距倍数 | 5.56 | 92.7 | |

28 | 群众安全感满意率 | 3.92 | 97.9 | |

29 | 亿元GDP生产安全事故死亡率 | 2.43 | 60.7 | |

综合 | 80.87 | 80.9 | ||

图1 2010-2012年全省五大领域目标实现度

(一)领域分析

1.经济高效领域实现程度最低。经测算,2012年,经济高效领域实现度为71.6%,比上年提高2.9个百分点,但实现度仍是五大领域中最低的,并且实现度提高百分点也低于全省总体实现度提高的平均水平。经济的高效运行,不仅要考虑经济本身增长速度,更需我们在发展进程中注意资源的节约和合理利用。产业结构的优化、经济发展方式的转变,经济社会持续又好又快发展,必须注重资源对城市发展的基础和保障作用。因此,调整产业结构,加快经济转型升级,成为紧迫而重要的任务之一。

表2 经济高效领域指标情况

| 指标名称 | 实际值 | 实现度(%) | ||||

2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||

经济高效 | 人均GDP | 51711 | 59249 | 63374 | 49.7 | 57.0 | 60.9 |

单位建设用地实现二三产业增加值 | 9.41 | 10.82 | 11.59 | 47.1 | 54.1 | 57.9 | |

劳动生产率 | 86315 | 97921 | 104118 | 43.2 | 49.0 | 52.1 | |

第三产业增加值占GDP比重 | 43.52 | 43.88 | 45.24 | 87.0 | 87.8 | 90.5 | |

农村劳动力中从事非农产业比重 | 73.30 | 79.20 | 74.70 | 81.4 | 88.0 | 83.0 | |

万元GDP电耗 | 1017.57 | 964.42 | 926.16 | 78.6 | 83.0 | 86.4 | |

万元GDP用水量 | 79.39 | 68.76 | 64.13 | 63.0 | 72.7 | 78.0 | |

63.4 | 68.7 | 71.6 | |||||

2.城市美丽领域实现度较高。2012年,城市美丽领域实现度为84.7%,比上年提高3.6个百分点,实现度较高但低于全省平均提高水平。城市环境是人类赖以生存和发展的基础。加强环境污染治理、保护生态环境,实现人与自然的和谐,是城市可持续发展的保障。2012年,我省扎实推进生态保护,着力生态环境建设,城乡环境面貌有了一定的改善。6项具体评价指标中行政村生活污水处理设施覆盖率实现度较低为62.5%,其余指标实现度均超过80%。农村是环境保护和治理工作的重点和难点。

表3 城市美丽领域指标情况

| 指标名称 | 实际值 | 实现度(%) | ||||

2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||

城市美丽 | 环境质量综合评分 | 5.15 | 5.20 | 5.32 | 85.8 | 86.7 | 88.7 |

人均公园绿地面积 | 11.02 | 11.62 | 12.26 | 73.5 | 77.5 | 81.7 | |

城市污水集中处理率 | 76.06 | 79.99 | 82.83 | 76.1 | 80.0 | 82.8 | |

城市生活垃圾无害化处理率 | 96.32 | 94.91 | 97.81 | 96.3 | 94.9 | 97.8 | |

行政村生活污水处理设施覆盖率 | 45.90 | 55.40 | 62.50 | 45.8 | 55.4 | 62.5 | |

农村垃圾收集处理率 | 86.00 | 90.00 | 93.00 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | |

79.7 | 81.1 | 84.7 | |||||

3.生活舒适领域实现度居中。2012年,生活舒适领域实现度达80.0%,比上年提高5.1个百分点,提高幅度高于全省总实现度的平均水平。随着人民生活水平的不断提高,人们对居住条件、生活设施、交通状况、社区服务等等有了更高的要求。

表4 生活舒适领域指标情况

| 指标名称 | 实际值 | 实现度(%) | ||||

2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||

生活舒适 | 农村有线电视入户率 | 64.58 | 66.73 | 70.31 | 71.8 | 74.1 | 78.1 |

城镇居民人均住房建设面积 | 35.29 | 36.85 | 37.10 | 88.2 | 92.1 | 92.8 | |

农村社区服务中心建设率 | 68.00 | 72.80 | 83.15 | 68.0 | 72.8 | 83.2 | |

每万人拥有医护人员数 | 40.40 | 42.80 | 45.90 | 67.3 | 71.3 | 76.5 | |

互联网使用率 | 18.06 | 70.43 | 78.54 | 19.0 | 74.1 | 82.7 | |

城乡客运一体化率 | 48.60 | 52.00 | 53.20 | 60.8 | 65.0 | 66.5 | |

62.5 | 74.9 | 80.0 | |||||

4.文化特色领域实现度较低。2012年,文化特色实现度为76.0%,实现度较低。文化是民族的血脉,是人民的精神家园。全面建成小康社会,须加强历史文化保护,要保存城市的记忆,保留历史的延续性,保护人类文明发展的脉络,注重保持和发扬文化特色。要更加注重强化历史文化保护规划,制定常态化的城市文化保护措施,建立并完善历史街区、古建筑的保护模式,妥善处理好新城扩建和旧城改造的关系,提高城市品位。

表5 文化特色领域指标情况

| 指标名称 | 实际值 | 实现度(%) | ||||

2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||

文化特色 | 名镇名村建设水平 | — | — | — | — | — | — |

文化及相关产业增加值占GDP比重 | 3.80 | 3.99 | 4.56 | 47.5 | 49.9 | 57.0 | |

每万人拥有公共文化体育设施建筑面积 | 17842 | 17716 | 22398 | 71.4 | 70.9 | 89.6 | |

61.9 | 63.1 | 76.0 | |||||

5.社会和谐领域实现度最高。2012年,社会和谐领域实现度为87.2%,实现度在五大领域中最高,较上年提高3.1个百分点。社会和谐是城市发展的理性选择,它的发展促进更加宽广的公平环境、诚信环境和管理环境。和谐的环境,促使城市的各项社会资源效益达到最大化,推动城市文明的继续和发展。

表6 社会和谐领域指标情况

| 指标名称 | 实际值 | 实现度(%) | ||||

2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||

社会和谐 | 养老保险参保率 | 71.47 | 78.00 | 83.47 | 71.5 | 78.0 | 83.5 |

医疗保险参保率 | 96.41 | 97.51 | 97.80 | 96.4 | 97.5 | 97.8 | |

城镇住房保障实施户数比例 | 21.21 | 23.16 | — | 70.7 | 77.2 | — | |

城市化水平 | 61.62 | 62.30 | 63.20 | 85.6 | 86.5 | 87.8 | |

城乡居民收入差距倍数 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 90.9 | 92.9 | 92.7 | |

群众安全感满意率 | 95.82 | 96.08 | 95.93 | 97.8 | 98.0 | 97.9 | |

亿元GDP生产安全事故死亡率 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 44.6 | 54.7 | 60.7 | |

80.4 | 84.1 | 87.2 | |||||

(二)设区市分析

评价结果显示,2012年,全省11个设区市中新型城市化水平最高的是杭州市,最低的是丽水市,综合评价得分从高到低排序为杭州、宁波、舟山、嘉兴、绍兴、台州、温州、湖州、金华、衢州和丽水市。其中,杭州、宁波、舟山、嘉兴、绍兴市综合得分超过全省平均水平。

表7 2010-2012年设区市新型城市化综合评价得分

2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||

得分 | 位次 | 得分 | 位次 | 得分 | 位次 | |

全省 | 71.25 | — | 76.53 | — | 80.87 | — |

杭州 | 81.78 | 1 | 87.54 | 1 | 91.42 | 1 |

宁波 | 78.21 | 2 | 82.54 | 2 | 86.73 | 2 |

温州 | 65.34 | 10 | 71.30 | 9 | 78.06 | 7 |

嘉兴 | 72.46 | 6 | 76.77 | 5 | 81.85 | 4 |

湖州 | 76.19 | 4 | 75.89 | 6 | 77.93 | 8 |

绍兴 | 76.46 | 3 | 79.03 | 4 | 81.70 | 5 |

金华 | 68.49 | 7 | 71.60 | 8 | 76.09 | 9 |

衢州 | 66.37 | 9 | 69.71 | 10 | 74.36 | 10 |

舟山 | 73.38 | 5 | 80.00 | 3 | 86.14 | 3 |

台州 | 68.74 | 8 | 73.16 | 7 | 79.01 | 6 |

丽水 | 62.74 | 11 | 64.57 | 11 | 72.25 | 11 |

杭州市综合评价得分为91.42分,是唯一一个得分超过90分的市,比上年提高3.88分,评价得分连续七年居全省首位。五大领域的评价得分均高于全省平均。宁波市综合评价得分为86.73分,比上年提高4.19分,评价得分连续七年在全省位列第二。“经济高效”、“城市美丽”、“生活舒适”、“文化特色”和“社会和谐”五大领域的实现度为86.0%、78.9%、86.9%、77.5%和96.0%。温州市综合评价得分为78.06分,比上年提高6.76分,评价得分居全省第七,比上年提升两位。五大领域的实现度依次为69.9%、78.4%、86.1%、55.6%和85.1%。嘉兴市综合评价得分为81.85分,比上年提高5.08分,评价得分位列全省第四,与上年相比上升一位。五大领域的实现度依次为69.8%、83.9%、92.1%、62.6%和87.8%。湖州市综合评价得分为77.93分,比上年提高2.04分,评价得分居全省第八,比上年下降两位。五大领域的实现度依次为62.8%、92.8%、78.8%、62.5%和82.4%。绍兴市综合评价得分为81.70分,比上年提高2.67分,评价得分位居全省第五,比上年下降一位。五大领域的实现度依次为76.1%、81.7%、84.2%、64.1%和89.7%。金华市综合评价得分为76.09分,比上年提高4.49分,评价得分居全省第九,与上年相比下降一位。五大领域的实现度依次为65.5%、80.0%、70.4%、83.0%和83.1%。衢州市综合评价得分为74.36分,比上年提高4.65分,评价得分居全省第十,位次与上年一致。五大领域的实现度依次为52.3%、88.7%、77.4%、65.3%和80.8%。舟山市综合评价得分为86.14分,比上年下降6.14分,评价得分居全省第三位,位次与上年一致。五大领域的实现度依次为83.2%、91.1%、82.0%、73.3%和91.8%。台州市综合评价得分为79.01分,比上年提高5.85分,评价得分居第六位,比上年上升一位。五大领域的实现度依次为68.5%、83.6%、80.3%、76.0%和83.5%。丽水市综合评价得分为72.25分,比上年提高7.68分,评价得分全省居后。五大领域的实现度依次为58.0%、86.3%、71.5%、58.3%和77.5%。

二、进一步推动新型城市化建设需考虑的几个方面

我省新型城市化建设取得了很大的进展,但尚有一些薄弱环节。诸如,区域之间发展还不平衡,城乡之间差距还较大,城市建设和管理还不完善等等。为进一步推进新型城市化发展,根据我省现实条件,同时兼顾不同地区之间的差异,我们认为,应从以下几方面进行考虑。

(一)城市之间需坚持大中小城市与小城镇协调发展

坚持大中小城市和小城镇协调发展,把以现有的大中小城市为载体吸纳农村人口的异地城市化和以小城镇为载体的农村就地城镇化结合起来,发挥各自的特色。倡导城市(镇)由发散式、孤立式发展转向并联式、组团式发展,形成网络群。不管是发展大中城市还是中小城市,或是小城镇,各地要因地制宜,选择时有所侧重,突出特色,明确定位,要搞好规划布局和综合配套,形成合理完善的城镇体系,发挥协调功能。既要充分发挥大中城市的辐射效应和龙头作用,又要注重发挥以农村经济社会发展为基础的小城镇的互补作用和联动效应。

(二)城乡之间需统筹城乡一体化发展

新型城市化的核心在于不以牺牲农村与农民、农业和粮食、生态和环境为代价,而是立足工业反哺农业、城市支持农村、财政补贴农民,实现城乡一体化发展。

一要夯实城乡一体化的运行体系。要从便于提供基本公共服务、方便城乡居民出行和生产角度,确定社区、街道与行政村的数量和规模。坚持以人为本,保障城乡居民发展权和提高城乡居民生活质量,确保人与社会关系的和谐。

二要构建城乡一体化的社会保障体系。完善社会保障制度建设,由与民争利向与民谋利转变。统筹城乡社会保障制度,拓宽社会保障覆盖范围。从政策上逐渐淡化城镇偏向,淡化城镇居民的特殊待遇,同步增加农村居民的公共服务保障能力。

三要推进城乡一体化的整体合力。一是工业化拉动城乡一体化。紧紧抓住当前节能减排和发展循环经济、低碳经济的历史性机遇,立足区域比较优势,加快产业结构调整,积极发展带动性强、示范作用明显的地方特色工业,增强统筹城乡发展的能力,提高城市支持农村、工业反哺农业的力度。二是以双轮驱动带动城乡一体化。坚持城镇化与新农村建设并重,加快中小城市、建制镇和农村中心集镇建设,发挥其承接城市,带动乡村的桥梁纽带作用。三是以信息化促进城乡一体化。信息化的发展使得城乡之间的信息传递更加便捷,城乡之间的联系更加密切,也使城乡土地、劳动力、资本、信息技术等生产要素在城乡地域范围内得到合理的配置。四是提升现代农业促进城乡一体化。积极制定保障农民权益的政策措施,推动农村集体土地有序流转,促进规模化经营。积极培育特色支柱产业,发展农业产业化经营,推进工农结合、城乡对接,一体化发展。

(三)城市内部需注重建设和管理的协调

要解决好城市建设与管理一条腿长、一条腿短的问题,加快实现“从建设为主向建管并重的转变”。在城市建设方面,需注重外表与细节的统一。城市需要美丽的外表,但更要注重城市的细节。目前,许多城市的建设侧重于注重外表,忽略了内在细节。许多大中城市都有高高的楼房,宽敞的马路,精致的大广场,但一下暴雨,马上“水淹七军”;天晴,又是灰尘满天,遮天蔽日;大街上干干净净,背街小巷垃圾成堆;交通有规则没秩序等。城市在打造“人文城市”、“宜居城市”等的同时,需进行“亮化”、“美化”和“扩建”,但还需注意的是马路是不是经常“开膛破肚”?有多少无障碍通道?下水道能承受多大暴雨的袭击等这些细节。在城市管理方面,面对经济快速发展、人口结构变化、环境保护任务加重等因素造成的许多深层次问题,大胆推出综合整治管理城市的创新举措,利用科技进步和现代管理手段,加快实现传统管理向现代化管理的转变;更加人性化的在细节上做足文章,加快实现城市管理从粗放型向精细型转变;积极探索建立相应的城市管理制度和法律体系,加快实现城市管理从突击性的整治向靠长效机制管理转变;动员全体人民参与城市管理活动,推进城市管理从政府单一主体向多元主体转变。