绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

低收入农户是实现全面小康社会的短板,是保障和改善民生问题所要关注的特殊群体。2008年,浙江开始实施“低收入群众增收行动计划”(2008-2012年)。现阶段,又适时提出了“低收入农户收入倍增计划”(2013-2017年)。本文利用“低收入农户奔小康工程”统计监测调查资料,结合扶贫工作政策,在监测反映低收入农户奔小康工程实施成效的基础上,分析我省低收入农户家庭特点和生活状况,深入解剖低收入农户致贫原因和增收途径,提出促进低收入农户增收的对策,以期为省委、省政府实施以“低收入农户收入倍增计划”为核心的农村扶贫工作提供决策参考。

一、低收入农户的分布状况

低收入农户是指相对于中高收入农户而言收入处于较低水平的农村住户家庭,它是一个相对的、变动的概念,在不同地域、不同阶段有不同的标准。在2008-2012年期间实施的“低收入农户奔小康工程”,我省对低收入农户的界定是2007年家庭人均纯收入低于2500元的农户。根据2013-2017年新一轮扶贫工作的要求,我省低收入农户标准为家庭人均纯收入低于4600元(2010年不变价)的农户。2007年,全省农村家庭人均纯收入低于2500元的低收入农户约有111万户,人口约271万人,主要分布于浙西南山区(详见表1)。

表1 2007年全省低收入农户分布结构

单位:%

地 区 | 户数比重 | 人口比重 |

杭州 | 5.1 | 5.0 |

宁波 | 6.4 | 5.3 |

温州 | 18.9 | 19.7 |

嘉兴 | 1.7 | 1.5 |

湖州 | 2.7 | 2.5 |

绍兴 | 3.5 | 2.5 |

金华 | 15.6 | 13.4 |

衢州 | 15.4 | 19.1 |

舟山 | 0.7 | 0.5 |

台州 | 16.2 | 16.1 |

丽水 | 13.9 | 14.4 |

总计 | 100.0 | 100.0 |

二、低收入农户增收状况分析

“低收入农户奔小康工程”统计监测调查[1](以下简称“监测调查”)资料显示:到2012年,全省低收入农户人均纯收入达到6260元,家庭人均纯收入达到4000元及以上的比重达到79.4%(“低保”农户除外),全省“低收入农户奔小康工程”增收目标全面完成。

(一)收入差距缩小,收入增长的持续性增强

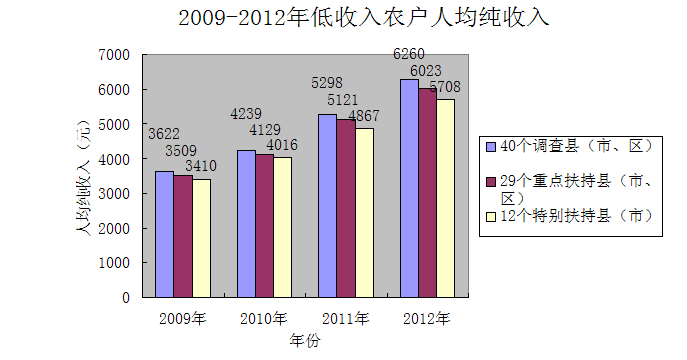

1.低收入农户持续增收。“低收入农户奔小康工程”主要是通过政府、企事业单位、社会等多种形式的帮扶,全面形成先富带后富,共同奔小康的良好氛围。五年来,我省低收入农户收入持续快速增长,人均纯收入逐年增加。2009年,我省低收入农户人均纯收入为3622元,2010年为4239元,2011年达到5298元。2012年提高到6260元,比上年增长18.2%,扣除价格因素,实际增长15.0%。近三年来,我省低收入农户人均纯收入年均递增20%。

2.低收入农户普遍增收。监测调查显示,2010年,40个调查县(市、区)中有一半县(市、区)的低收入农户人均纯收入达到4000元以上;2011年,40个调查县(市、区)低收入农户人均纯收入全部超过4000元,其中人均纯收入超过5000元的有19个;到2012年,40个调查县(市、区)低收入农户人均纯收入全部超过5000元,其中人均纯收入在5000-6000元之间的有22个,6000-7000元之间的有11个,7000-8000元之间的有5个,8000元以上的有2个。

3.家庭人均纯收入超4000元(“低保”农户除外)的目标全面实现。2012年,我省低收入农户家庭人均纯收入达到4000元及以上的比重达到78.8%,若“低保”农户除外,这一比重为79.4%,超过目标任务近10个百分点。40个调查县(市、区)全部超过70%的省定目标,其中超过75%的有25个县(市、区)。

4.低收入农户与农村居民收入差距逐年缩小。全省低收入农户与农村居民人均纯收入的相对差距由2009年的1︰2.76、2010年的1︰2.67,2011年的1︰2.47,下降到2012年的1:2.32,收入的相对差距逐年缩小。

(二)有效的帮扶举措是促使低收入农户增收的主要原因

我省实施的“低收入农户奔小康工程”,主要是通过产业开发、培训就业、社会救助覆盖等帮扶措施,促进低收入农户增收。

1.对低收入农户的帮扶措施不断强化。低收入农户在享受普惠政策外,还享受着针对低收入农户的各种帮扶措施。监测数据显示(见表2),2012年,我省低收入农户实际享受免费培训、减免管理费、扶贫小额贷款、“一户一策一干部”及其他帮扶措施的家庭户比重为35.9%,比2011年提高7.3个百分点,比2010年提高11.3个百分点。各项帮扶措施的比重与2010年相比,除享受扶贫小额贷款下降外,其他帮扶措施都有不同程度的提高。其中,参加免费培训的户占10%,提高2.8个百分点;享受减免管理费的户占4.1%,提高3个百分点;享受“一户一策一干部”的户占17.1%,提高6.4个百分点;享受其他帮扶措施的户占17.6%,比上年提高9个百分点。

表2近三年低收入农户享受帮扶措施情况单位:%

2010年 | 2011年 | 2012年 | |

享受帮扶措施的家庭户 | 24.6 | 28.6 | 35.9 |

1.享受免费培训 | 7.2 | 8.5 | 10.0 |

2.享受减免管理费 | 1.1 | 3.6 | 4.1 |

3.享受扶贫小额贷款 | 3.8 | 3.3 | 3.6 |

4.享受“一户一策一干部” | 10.7 | 13.4 | 17.1 |

5.享受其他帮扶措施 | 8.6 | 12.0 | 17.6 |

2.各项帮扶措施促进低收入农户增收渠道多元化。“培训就业帮扶”促进了低收入农户劳动力转移就业,工资性收入较快增长。行动计划实施以来,各级政府加强对低收入农户劳动力的技能培训、就业服务和就业帮扶,促进低收入农户劳动力外出务工和经商,加快增收。2012年,人均工资性收入为2996元,比上年增长19.4%;占47.9%,比上年提高0.5个百分点。其中,在本乡镇地域内劳动得到收入为1462元,比上年增加268元,增长22.4%;离开本乡镇地域劳动得到收入为1506元,比上年增加214元,增长16.7%。2009-2012年,人均工资性收入增加1099元,年均递增16.5%,对增收的贡献率为41.7%。

“产业开发帮扶”拓宽了低收入农户增收渠道,家庭经营纯收入持续增长。2012年,低收入农户家庭经营纯收入为1657元,比上年增长7.6%,对增收的贡献率为12.1%;与2009年相比,增长49.1%,年递增14.3%。三大产业的经营纯收入均有不同程度的增长,2012年人均第一产业经营纯收入为1022元,比2009年增长37.9%,年均递增11.3%,对增收的贡献率为10.7%;人均第二产业经营纯收入为301元,比2009年增长1.37倍,年递增33.3%,对增收的贡献率为6.6%; 人均第三产业经营纯收入为334元,比2009年增长37.4%,对增收的贡献率为3.4%。在二、三产业经营纯收入中,来料加工收入达到人均129元,比2009年增长81.7%,年递增22.0%,对增收的贡献率为2.2%;批发零售业、住宿餐饮业、服务业纯收入和交通运输邮电业纯收入,分别为169元和71元,每年递增22.1%和13.0%。

“社会救助覆盖”提高了低收入农户保障水平,转移性收入快速增长。2012年,低收入农户人均转移性收入1557元,比上年增加360元,增长30.1%;与2009年相比,增加984元,增长1.72倍,年均递增39.5%,对增收的贡献率为37.3%。转移性收入增长较快,除居民收入提高后,赡养老人、赠送低收入亲友等民间帮扶因素增加外,主要得益于各级政府加大了社会保障和各种补贴力度。一是在2010年春节前夕,向全省60周岁以上城乡老年居民首次发放了每月不低于60元的基础养老金;2011年下半年起,各地提高了标准,从原来的每人每月发放60元增加到80元,80周岁以上老人再增加30元高龄补贴;2012年,一些经济发达的县(市、区)在此基础上又增加不少于20元的基础养老金。2012年,我省低收入农户离退休金和养老金(包括领取新型农村养老保险)收入人均达到479元,比上年增长51.1%,比2009年增长3.28倍,年均递增62.3%,对增收的贡献率达到13.9%。二是各级政府的扶贫力度加大,发放的救济金、扶贫款及其它来自政府的补贴收入增加,人均为373元,比上年增长16.6%;比2009年增加202元,增长1.18倍,年均递增29.7%,对增收的贡献率达到7.7%。

表32009-2012年全省低收入农户人均纯收入增长情况

单位:元,%

2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年比上年增长 | 2012年比2009年增加 | 增加贡献率 | 三年平均递增 | |

人均纯收入 | 3622 | 4239 | 5298 | 6260 | 18.2 | 2638 | 100.0 | 20.0 |

一、工资性收入 | 1897 | 2202 | 2509 | 2996 | 19.4 | 1099 | 41.7 | 16.5 |

二、家庭经营纯收入 | 1111 | 1210 | 1540 | 1657 | 7.6 | 546 | 20.7 | 14.3 |

1.第一产业纯收入 | 741 | 807 | 992 | 1022 | 3 | 281 | 10.7 | 11.3 |

2.第二产业纯收入 | 127 | 138 | 233 | 301 | 29.2 | 174 | 6.6 | 33.3 |

#来料加工收入 | 71 | 77 | 106 | 129 | 21.7 | 58 | 2.2 | 22.0 |

3.第三产业纯收入 | 243 | 265 | 315 | 334 | 6 | 91 | 3.4 | 11.2 |

#交通运输邮电业纯收入 | 39 | 44 | 61 | 71 | 16.4 | 32 | 1.2 | 22.1 |

批发零售业、住宿餐饮业、服务业纯收入 | 117 | 126 | 149 | 169 | 13.4 | 52 | 2.0 | 13.0 |

三、转移性收入 | 573 | 776 | 1197 | 1557 | 30.1 | 984 | 37.3 | 39.5 |

#1.离(退)休金、养老金(含新型农村养老保险) | 112 | 257 | 317 | 479 | 51.1 | 367 | 13.9 | 62.3 |

2.救济金、扶贫款及其它来自政府的补贴收入 | 171 | 201 | 320 | 373 | 16.6 | 202 | 7.7 | 29.7 |

四、财产性收入 | 42 | 51 | 52 | 50 | -3.8 | 8 | 0.3 | 6.0 |

3.“特别扶持政策”推动重点欠发达县低收入农户同步增收。实施“低收入群众增收行动计划”,重点对26个欠发达县(市、区)和台州市黄岩区、金华市婺城区、兰溪市的2000个“低收入农户集中村”进行扶持(下称“29个欠发达县(市、区)”2)。2012年,29个欠发达县(市、区)的低收入农户人均纯收入为6023元,比2009年增长17.6%,年均递增19.7%,递增幅度比全省所有调查县(市、区)仅低0.3个百分点,基本达到同步增长。其中,从2011年起,对全省经济发展最落后、生态保护任务最繁重、地理位置最偏远的泰顺、文成、开化、松阳、庆元、景宁和磐安、衢江、常山、龙泉、云和、遂昌等12个县(市、区)加大财政专项转移支付力度,实施三年特别扶持,以加快低收入农户脱贫致富的速度。2012年,12个特别扶持县(市)低收入农户人均纯收入为5708元,比2009年增长67.4%,年均递增18.7%,递增幅度比全省所有调查县(市、区)低1.3个百分点,但高于同期全省农村居民年均递增(13.3%)5.4个百分点。

三、低收入农户持续增收面临的困难和问题

(一)低收入农户致贫因素依然存在

地处偏僻山区、交通不便,是造成地方经济发展迟缓的重要原因,也是我省低收入农户形成集中村的客观因素。此外,家庭成员年老体弱、残疾生病等家庭结构特征和子女教育负担重等也是低收入农户致贫的重要因素。

1.老年人口比重高。近年来,我省农村居民家庭结构逐渐微型化,从2007年户均人口3.54人下降到2012年的3.29人,减少0.25人。这一现象主要是不同年代的人生活习惯不同,造成子女成家后大多独立单过。监测调查资料显示,2012年,我省低收入农户的户均家庭常住人口为2.54人,其中,1人户占27.8%,2人户占29.7%,两者合计比全省农村住户高35个百分点;60岁以上的老年人口占到三分之一(33%),多半为1-2人的老人户。老年人口比重高,在11个非欠发达县(市)3尤为明显,达43.5%;29个欠发达县(市、区)60岁以上的老年人占比为30.6%。在农村,老年人一旦失去劳动能力,则获取收入的途径就极其狭窄,这是造成低收入农户收入偏低的主要因素。

2.残疾生病者居多。家庭成员年老体弱或有人残疾、长期生病,既减少了劳动力,又需要看病、吃药花费大量的医疗费和药费,必定会影响家庭收入增长。低收入农户因病致贫因素占居相当的比例,2012年我省低收入农户身体健康的人口占67.3%,特别是11个非欠发达县(市)低收入农户的健康率只有51.8%,近一半的人口存在着残疾或长期生病状况。全省低收入农户存在年老体弱的占18%,残疾及长期有病的占14.1%,这两项指标在11个非欠发达县(市)分别达到24.2%和22.8%。

3.子女上学负担重。我省低收入农户家庭中,未满16岁周岁的人口占9.7%,其中,29个欠发达县(市、区)占10.2%。这些人口中绝大多数为在校学生或学前教育儿童,虽然目前小学、初中九年实行义务制教育,不需交纳学杂费,但学生在学习期间所花的生活费用及辅助教材,对一个经济收入来源较少的家庭来说,仍然是一笔不菲的支出,幼儿园则是一视同仁的。

4.一产就业人口多。俗话说“无工不富”,但浙西南因为交通不便,山村少有工业生产,且有的地区为保护生态环境,限制发展工业,因此,低收入农户从业人员行业分布以一产为主。2012年,40个调查县(市、区)从事第一产业的劳动者占47.2%,29个欠发达县(市、区)的比重更大,为49.6%。而浙江耕地面积少,人均仅为O.55亩,29个欠发达县(市、区)基本地处山区,以山地居多,可耕作的土地缺乏,生产出来的农产品又因为交通不便,离城镇较远,难以及时出售。因此,靠农业增收非常困难。

(二)低收入农户生活负担仍然较重

2012年,我省低收入农户人均生活消费支出为4896元,比上年增加659元,增长15.6%;占纯收入的78.2%,比上年下降1.8个百分点。

一是低收入农户吃穿住行全面增长,消费质量提高较快。2012年,我省低收入农户人均食品消费支出为2345元,比上年增长19.2%;人均衣着消费支出为335元,增长30.9%;人均居住消费支出为573元,增长20.1%;人均交通和通讯消费支出为289元,增长17.5%。

二是低收入农户的膳食结构改善,食品营养提高。虽然低收入农户的恩格尔系数(食品消费支出占生活消费的比重,为47.9%)比上年提高1.5个百分点,但食品消费增长结构改善。2012年,人均肉、禽、蛋、奶及制品支出500元,比上年增加88元,增长21.4%;烟酒支出314元,增加63元,增长25.1%;蔬菜及制品消费支出274元,增加49元,增长22.0%;水产品及制品支出148元,增加35元,增长31.2%。此外,食用油支出116元,在外饮食支出244元,分别比上年增长18.9%和20.2%。

三是医疗支出和文化教育消费始终是低收入农户生活的两大负担。医疗保健支出是低收入农户的第一个大负担。因病致贫是低收入农户致贫的重要因素,也因此使医疗保健消费支出居食品消费支出后成为第二大类的消费支出。2012年,我省低收入农户人均医疗保健消费支出653元,比上年增加16元,增长2.5%,占生活消费支出的13.3%,比上年下降1.7个百分点。其中,药品和医疗费支出为632元,占医疗保健消费支出的96.8%,保健用品及保健服务费支出21元,仅占医疗保健消费支出的3.2%。教育费用支出是低收入农户另一个大负担。对于低收入农户来说,支付学生的生活费、小学初中的教育费用和高中、大学(专)的学杂费,仍有较大压力。2012年,我省低收入农户用于文化教育、娱乐消费支出人均428元,比上年增长1.4%,其中教育服务费为374元,与上年基本持平,占生活消费支出的7.6%,支出绝对额虽然比全省农村居民少91元,但所占比重却高出3个百分点。

表42012年全省低收入农户与农村居民人均生活消费支出比较

全省低收入农户 | 全省农村居民 | |||||

金 额 (元) | 比 重 (%) | 比上年增长(%) | 金 额 (元) | 比 重 (%) | 比上年 增长(%) | |

生活消费支出 | 4896 | 100.0 | 15.6 | 10208.21 | 100.0 | 5.8 |

一、食品消费支出 | 2345 | 47.9 | 19.2 | 3843.55 | 37.7 | 5.9 |

#蔬菜及制品 | 274 | 5.6 | 22.0 | 337.72 | 3.3 | 6.8 |

肉、禽、蛋、奶及制品 | 500 | 10.2 | 21.3 | 881.09 | 8.6 | 4.7 |

水产品及制品 | 148 | 3.0 | 31.2 | 438.90 | 4.3 | 14.1 |

烟、酒 | 314 | 6.4 | 25.1 | 595.23 | 5.8 | 2.7 |

二、衣着消费支出 | 335 | 6.8 | 30.9 | 720.63 | 7.1 | 7.7 |

三、居住消费支出 | 573 | 11.7 | 20.2 | 1768.21 | 17.3 | 7.1 |

四、家庭设备、用品消费支出 | 185 | 3.8 | 18.6 | 559.71 | 5.5 | 6.0 |

五、交通和通讯消费支出 | 289 | 5.9 | 17.2 | 1457.04 | 14.3 | 15.5 |

六、文化教育、娱乐消费支出 | 428 | 8.7 | 1.4 | 880.70 | 8.6 | 6.0 |

#教育服务费 | 374 | 7.6 | -0.3 | 464.76 | 4.6 | 4.3 |

七、医疗保健消费支出 | 653 | 13.3 | 2.5 | 739.30 | 7.2 | -13.1 |

#医疗保健用品 | 216 | 4.4 | 10.9 | 218.32 | 2.1 | -8.2 |

医疗保健服务费 | 436 | 8.9 | -1.2 | 520.98 | 5.1 | -15.0 |

八、其他商品和服务消费支出 | 89 | 1.8 | 15.0 | 239.07 | 2.3 | 7.1 |

四、加强扶贫工作的建议

2013-2017年新一轮扶贫工作,省委、省政府将推出“低收入农户收入倍增计划”。为实现这一计划,各地要把全面、协调和可持续的发展观落到实处,将扶贫工作作为解决民生问题,社会和谐发展的重要内容,采取更有针对性的帮扶措施,使各项扶持政策和扶贫措施落到实处。

第一,把扶贫工作与城镇化结合起来,充分借助城镇化过程解决贫困问题。比如,利用城镇化加快贫困地区劳动力转移,将低收入农户中的劳动力组织起来开发就业岗位,可由家政服务公司组织贫困地区劳动力与社区结对,以实现劳动就业供求方的有效匹配。

第二,切实区分扶贫与救济人口,实行分类扶贫。低收入农户老弱病残人口比重高、劳动力缺乏的特点表明,在这一人群中有相当部分人难以通过自身努力解决贫困问题,属社会救济对象。因此,我们要将这一人群细分为帮扶人口和救济人口,采取不同的扶贫政策。对帮扶人口,可以自身的劳动付出,通过收入的初次分配解决增收问题。而对救济人口,应通过强化再分配的力度,包括地区之间的转移支付、阶层之间的转移支付,加快社会保障制度的建设实现。同时,推广社会责任运行,借助政策引导让更多人和团体参与慈善公益事业,发挥好第三次分配在扶贫济困中的作用。另外,也可尝试对农村孤寡老人的集体养老模式,在有条件的地区分区块建立农村养老院,以社会救济的方式解决这部分贫困人口的生活问题。

第三,解决致贫的根源问题。贫困可分为相对贫困与绝对贫困。相对贫困永远存在,没有健全的社会保障体系,绝对贫困也是不可避免的。因此,从长远的角度考虑,必须解决好致贫的根源问题。一方面,要在继续实施重点欠发达县特别扶持计划、山海协作产业园区建设等各项扶贫措施的同时,采取更有针对性的扶贫手段。另一方面,应当加快社会保障制度建设步伐。这个保障体系可以是低水平的社会保障体系,但必须是一个没有漏洞的网络,不能让一部分人因为陷入生活困境而失去希望。此外,要继续完善社会救助制度,切实帮助低收入农户克服因自身弱势所造成的贫困。