绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

党的十八大报告把生态文明纳入政治、经济、文化、社会和生态建设“五位一体”的总体布局中,明确提出必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。生态工业园区作为生态文明建设的新模式已成为解决结构性污染和区域性污染,调整产业结构和工业布局,实现新型工业化的范式。它通过废物交换、循环利用、清洁生产等手段,寻求物质闭路循环、能量多级利用和废物产生最小化,实现社会、经济和环境的可持续发展。而生态工业园区建设的核心则在于基于循环经济前提下的产业链构建。本文利用开发区(工业园区)循环经济统计监测资料,以循环经济理论为基础,通过分析工业园区循环产业链现状和问题,对生态工业园区循环经济产业链作粗浅的研究,以期为园区生态化改造提供参考。

一、循环经济产业链的概念与类型

循环经济是一种以资源的高效利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”(3R)为原则,以“低投入、低消耗、低排放、高效率”(“三低一高”)为基本特征的经济发展模式。循环经济产业链正是基于循环经济之资源再利用理念下形成的产业结构模式。其按照产业组合方式不同可分为不同的类型。

(一)循环经济产业链的内涵

循环经济产业链即生态产业链,生态产业链是生态工业园区最基本的构成单元,是指某一区域范围内的企业模仿自然生态系统中的生产者、消费者和分解者,以资源(原料、副产品)为纽带而形成的具有产业衔接关系的新型企业联盟。这种产业链通过“原料—产品—废物—原料”的循环过程,将上一个产业(企业)排出的废弃物作为下一个产业(或企业)的原料、在具有市场、技术或资源关联的产业(或企业)之间形成链条,实现资源在区域范围内的循环流动和综合利用,以达到经济效益、社会效益和环境效益共赢的目的。

一般情况下,生态产业链由种企业、卫星企业、补链企业和支撑企业,通过加环设计形成。种企业也称为生物种企业,是产业链的核心,居于中心地位,其使用和传输的物质最多、能量流动的规模最为庞大,所以也就带动和牵制着其他企业、行业的发展。卫星企业围绕在种企业周围既吸收上游企业(即种企业)的主副产品及废弃物,又将自身主副产品及废弃物传递给下游的产业,也叫围核企业。补链企业主要是通过技术集成,将性质不同的各种技术引入系统,以弥补生态产业链条上的缺环,最终形成能源、水和材料流动的闭环系统。支撑企业即构成生态支持系统的企业,包括生态产业链内的各种中心和基础设施,支持和管理副产品交换的系统,资源回收系统,网络管理协作单位,商业孵化器,它们从总体上对链内的企业活动进行了跟踪与服务,建立共享设施,减少能源和资源的消耗,提高设备的使用效率。

(二)循环经济产业链的类型

根据产业链的紧密程度和形成方式不同,可以将循环经济产业链分为以下三种类型:一是初级循环经济产业链。初级循环产业链是对初级资源的循环利用,即可再生资源的简单回用,资源循环过程发生在经济系统内部。如废钢铁、废纸张、废玻璃的再生利用等,是由“生产者-分解者”构成的初级循环利用型产业链。二是复合型循环经济产业链。复合型循环经济产业链是通过物流或能量传递等方式把不同的产业(企业)链接起来,在产业间共享基础设施、交通、库房、咨询服务、后勤综合服务等,进行副产品互换,形成产业共生组合,在产业系统中建立“生产者-消费者-分解者”的循环途径。目前多数生态工业园区属于此种产业链类型。三是藕合循环产业链。藕合循环产业链是循环经济产业链的高级形式,是将“生态产业系统”与“自然生态系统”相耦合的资源循环利用型产业链,遵循“生产者-消费者-分解者-储备者”的循环途径,实现经济系统与自然生态系统的融合[1]。

二、浙江省工业园区生态产业链模式的分析

目前,我省有省级及以上开发区(工业园区)110家,工业园区的建设正朝生态化这一模式发展,截止2012年9月,国家环保总局已正式批准萧山经济技术开发区等五家省级及以上开发区为国家生态工业示范园区[2]。规划和建设生态工业园区,组建生态产业链,发展生态产业,建设生态工业园是实现循环经济的重要途径,生态产业链则是生态工业园区的血脉,关系到生态工业园的健康发展,建设生态工业园区必须重点规划和建设其生态产业链。从近年来开发区循环经济统计监测调查资料分析看,我省园区生态产业链发展情况良好,但也存在产业链构建的系统性、规划性等问题,园区生态化改造任务依然艰巨。

2011年底,我省110家省级及以上开发区(工业园区)共开发园区面积1583.22平方公里,共有入园工业企业6.62万家,其中,我省国家环保总局批准的5家生态工业示范区开发面积133.2平方公里,共有入园工业企业4573家;2011年,该5家生态工业示范区完成工业总产值4021.8亿元,比上年增长19.0%;单位土地产出率为30.2亿元/平方公里,比上年增加2.8亿元/平方公里,增长10.2%,比全省工业园区的单位土地产出率高8.4亿元/平方公里;提供就业岗位51万个,增长2.3%,年平均劳动生产率为78.9万元/人,增长16.4%,比全省工业园区的年平均劳动生产率高11.1万元/人。

(一)循环利用及污染物排放情况

1.园区资源循环利用能力有所提高。2011年,我省国家环保总局批准的5家生态工业示范区的工业固体废物综合利用量为617.1万吨,比上年增加136.9万吨,增长28.5%,平均综合利用率为83.2%,比全省省级及以上工业园区的平均综合利用率高4.9个百分点,比上年提高4.6个百分点,其中最高的温州经济技术开发区,固废综合利用率达96.8%;宁波国家高新技术产业开发区和温州经济技术开发区的万元产值工业用水总量分别为1.7吨和2.5吨,比全省工业园区的平均值14.3吨分别少12.6吨和11.8吨;工业重复用水13.7亿吨,占全省园区总重复用水量的43.5%,比上年增加1.7亿吨,提高14.2%;工业重复用水率为82.2,%,比全省工业园区的平均值(64.5%)高17.7个百分点,与上年水平基本持平。企业回收利用本企业外的废旧物资221.4万吨,占全省园区规模以上工业企业废旧物资回收量的39.9%,比上年增加37.4万吨,增长20.3%;其中国外进口的废旧物质25.6万吨,占总废旧物质的11.6%。

2.企业节能降耗效果明显。2011年,我省国家环保总局批准的5家生态工业示范区内年主营业务收入在2000万元以上的工业企业,万元产值综合能源消耗为0.362吨标煤,比上年减少0.017吨标煤,下降4.5%;万元产值电耗为339.5千瓦时,比上年减少31.4千瓦时,下降8.5%;万元产值用水6.42吨,比全省园区内规模以上工业企业的万元产值用水量少17.7吨,比上年减少0.77吨,下降10.7%。

3.污水处理能力显著提高。2011年,我省国家环保总局批准的5家生态工业示范区共处理污水10.4亿吨(包括园区内污水处理厂处理的和企业自身处理的量),占全省工业园区污水处理量的75.9%,比上年增长6.1%。其中:园区内企业排放的污水处理量为7.1亿吨,园区内污水处理率达98.4%,比全省园区平均污水处理率高5.5个百分点,与上年同期基本持平。其中,萧山经济技术开发区、宁波国家高新技术产业开发区和温州经济技术开发区的污水处理率已经达到了100%。工业园区内共有污水处理厂25家,污水处理能力大幅提升,全年共处理污水1.1亿吨,占全省园区内污水处理厂的污水处理量的11.3%,其中0.43亿吨来自园区外企业,占污水处理总量的39.1%。园区内自身有污水处理能力的企业85家,与上年基本持平。

4.环境保护意识增强、治理效果明显。近年来,随着环境监管和环保意识的宣传力度的不断加大,我省工业园区及园区内的企业的环境保护意识强化、环境治理效果显现。2011年,全省生态工业示范区在发展循环经济、实施生态化改造过程中将节能降耗、减少废弃物排放、引进清洁、低耗企业、污染治理和环境保护设施的建设作为重点工作。园区环境保护成效明显,园区单位产值二氧化硫排放量为0.1千克/万元,比全省工业园区的单位产值二氧化硫排放量低0.11千克/万元;单位产值化学需氧量排放量为0.09千克/万元,比全省工业园区的单位产值化学需氧量排放量低0.06千克/万元。园区环境监管力度加大,至2011年底,国家环保总局批准的5家生态工业示范区已经全部通过ISO14000环境管理体系认证并建立了环境报告及信息公开制度,园区内有312家企业通过ISO14000环境管理体系认证,比上年增加21家,增长7.2%。

(二)产业链形成状况我省工业园区的产业链发展呈现专业型和复合型相结合的循环经济产业链模式

1.专业性循环经济产业链模式

我省的专业型循环经济产业链模式主要表现为部分企业积极推进清洁生产,提高资源利用效率。自从2002年我国颁布了《清洁生产促进法》以来,目前全省共有5349家企业完成清洁生产审核,园区内有1467家规模以上工业企业经认定为清洁生产企业,占全部的27.4%。2011年全省完成清洁生产审核的931家企业,实际完成清洁生产投资31.75亿元,产生经济效益21.38亿元,每年可节电7.42亿千瓦时、节煤27.38万吨、节蒸汽86.87万吨、节水2470万吨;可削减COD12704吨、氨氮237吨、二氧化硫2859吨、废水5140万吨、固体废弃物16.42万吨。

浙江省湖州市南太湖环保能源有限公司是较为典型专业型循环经济产业链模式。浙江省湖州市南太湖环保能源有限公司于2008年建成并运营的垃圾焚烧发电项目采用机械炉排炉垃圾焚烧炉的工艺和凝汽式汽轮发电机组等先进设备,日处理生活垃圾800吨,年发电量8323.2×104千瓦时。同时,厂区还建立了先进的排水系统和烟气净化系统,生活污水经化粪池处理,食堂含油污水经隔油池处理后,均排入污水调节池后经A/O生物处理装置处理达到生活杂用水水质标准后,回用于冲洗卸料平台地面、喷洒道路、浇洒绿地和其他生产补水等工业用水;烟气净化采用半干法与袋式除尘器相结合的净化工艺,并辅以活性炭喷射系统,用于去除二垩英及重金属的污染。另外,厂区对炉渣和垃圾渗滤液等废弃物都进行了充分的利用,尽可能地达到资源利用的最大化。

2.复合型循环经济产业链模式

在工业园区层面,我省按照循环经济理念,建立由共生企业群组成的生态工业园区,园区根据生态学的原理组织生产,使上游企业的“废料”成为下游企业的原材料,尽可能减少污染排放,努力实现资源在不同企业之间的循环利用,争取做到零排放。

2010年,宁波大榭开发区万华工业园被授予“浙江省工业循环经济示范园区”称号。万华工业园以浙江省万华集团为核心企业,截至目前,己有200家工业企业入驻园区,并成功引进了林德气体、韩华石化等2家世界500强企业及东港电化、万华热电、万华码头、万华热电建材、万顺气体等5家企业。到2010年底,园区全年实现工业总产值480.4亿元。

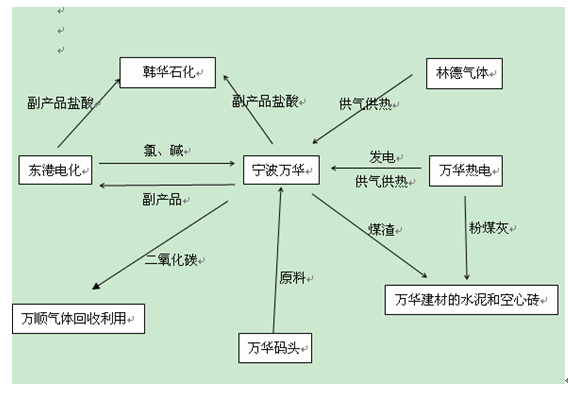

万华工业园在建设过程中严格遵循“减量化、再利用、资源化”的循环经济发展要求,把提高资源综合利用的效率和最大化地减少“三废”排放水平,作为布局园区产业链的重要因素。园区内的产业链(如图.1所示)围绕宁波万华集团为核心,即上文所说的种企业,万华集团生产的副产品废盐水经过滤、提纯后供给东港电化(卫星企业)做电解原料生产氯、碱;副产品盐酸提供给韩华石化(卫星企业)作原料生产PVC;产生的废弃物粉煤灰和煤渣提供给万华建材(卫星企业)生产水泥和空心砖;万顺气体(补链企业)对排空的二氧化碳进行回收利用;园区内的供电和供热由林德气体(补链企业)和万华热电(补链企业)负责向区内企业集中供给;万华码头(支撑企业)负责为园区企业集中提供生产原料。园区工业经济已形成了“资源—产品—再生资源”的良性环状循环,实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一体化”循环经济发展模式。随着万华工业园百亿工程陆续建成投产,万华工业园将成为世界上资源配置最合理、技术最先进、单个基地MDI规模最大、产业成本最低、最具竞争力的MDI制造基地。

图.1宁波大榭开发区万华工业园区产业链结构

(三)产业链构建中存在的问题

工业园区的发展主要是适应于加快经济发展的要求而实施的重要举措,但由于过分强调发展速度,带来了资源利用效率低、环境污染严重、产业布局不合理、结构松散等一系列问题,特别是在产业链方面缺失问题较为突出。

一是园区的规划不足,“生物种”企业缺失。老工业园区在形成过程中,定位不明确,入园企业门槛低,在园区规划设计上没有明确的生物种企业,基本上是根据地域集聚和产业的特点,由企业自发地形成初级产业链,这些产业链分布零散,产业链结构较短,在专业化集群中没有依托集群建立相应的服务体系,园区内产业上下游发展不平衡。2011年,园区内利用废旧物资和下脚料生产的静脉企业共购进废物439.5万吨,其中,从园区内购进废物110.1万吨,占废物总购进量的25.1%,近75%的废物都是靠外部进口的。

二是科技创新力量薄弱,产业链改造难度大。统计调查数据显示,全省110家省级及省级以上开发区(工业园区)中的静脉企业年工业总产值在10亿元以上的只有7家,5亿-10亿之间的只有9家,1亿-5亿之间的也只有63家,全省还没有大规模的静脉产业园区,绝大多数相关企业经营规模较小,没有条件和能力引进或采用新技术、新工艺、新设备,产品的技术含量和附加值较低,其中大多数企业属于“作坊式”生产,“只淘金、不治污”,技术落后,资源利用率低,本身排放废物量大,阻碍了再生资源回收利用的发展进程。在全省4328家大中型企业中,有科研机构1983家,占45.8%,有R&D活动1867个,占43.1%,均不足半数,企业创新能力较弱,缺乏产业链的改造和提升科技的支撑。

三是补链企业和支撑企业发育不全。补链企业和支撑企业在生态产业链的运行体系中起着至关重要的作用。通过补链企业可以弥补生态产业链条上的缺环,最终形成能源、水和材料流动的闭环系统,支撑企业能为生态产业链运行提供基础条件。但是我省部分开发区(园区)产业定位不够清晰,要素利用效率有待提高。整合提升后,可用土地资源增加,部分地方出现用地“大手大脚”的倾向,在项目引进上带有较大的盲目性,用地安排上随意性较大,缺乏明确的空间布局和产业定位,产业集聚程度较低,土地利用效率不高1,忽略了对园区生态运行体系的在各类型企业的链结和整合,以及园区基础设施和公共服务体系的建设,导致上下游产业脱节、产业结构不够合理。

三、改造与引导相结合构建工业园区循环经济产业链

从1979年蛇口工业区建设开始,我国工业园区建设已经有30多年,大体经历了三个阶段,即1990年前的起步阶段,1991年到1997年的成长阶段,1998年至今的发展阶段。在工业化发展初期工业园区发展存在极大的利益驱动性,在产业集聚过程中有一定的自发性和盲目性,经济发展冲动大大高于对于生态环境的保护意识,因而循环产业链不完善、不成熟。今后,工业园区发展应从发展逐步转向提升阶段。因此,园区生态化发展要在循环产业链构建的总体思路下从老园区改造和新园区引导两方面着手。

(一)以循环产业链构建推动园区生态化改造

首先,理清园区主要产业,以核心企业为基础构建复合产业链。据2011年浙江省开发区(工业园区)循环经济统计调查数据显示,全省省级及省级以上园区内8032家规上工业企业中,纺织、医药、石化、火力发电、冶金、建材、造纸七大重点行业企业的数量占37.5%,且这些企业多为高污染、高排放的企业。根据七大重点行业的原料和产物特点,构建重点行业间循环利用的产业链,对园区循环经济产业链的构建具有重要意义。对工业园区的生态化改造关键是要根据园区行业特点,在各个园区和行业中挖掘和培育“生物种”企业,以此为核心构建复合产业链。

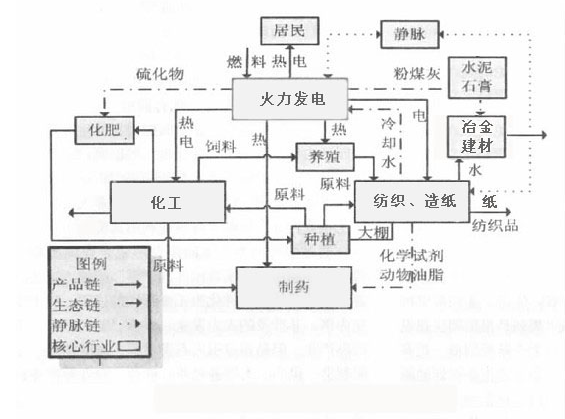

以火力发电行业为例(如图.2所示),可以将其主要产品——电能和热能供应给其他行业企业的生产活动和居民的生活,将副产品粉煤灰和硫代物等用于建材企业制造水泥和石膏等副产品。化工行业的副产品可使用循环技术综合利用生产残渣制造成废料提供给园区的养殖和种植业;纺织行业的副产品,硫磺、硫酸、硫酸盐等化学溶剂、废水及残落材料、动物油脂等可作为制药等化工产业的原料,产生的废水可作为火力发电和冶金、建材行业企业的冷却水,残落材料可用高新技术制成新型材料,如非织造农用保温毡,该产品利用残次羊毛制成保温毡,可用于蔬菜大棚,回丝、落毛可生产羊毛素毯等。同时,园区内的养殖业可为纺织业提供大量原料,种植业可以利用火力发电的余热搞大棚种植,可以为制酶、纺织业提供原料。

图.2 生态工业园区产业链结构图

其次,改造园区原有产业基础以补充完善产业链。生态工业园的改造不只是单纯地限制重污染企业入园,而是根据企业存在污染而去寻找能利用其废物生产的企业,通过多种类型产业间组合形成企业间废物交换、循环利用,以实现园区的“零”排放,对现有生态工业园的改造要在原有产业基础上补全生态产业链,考虑现有改造型园区的已建厂房与设施成本逐步调整原有园区布局。以卡伦堡为例,其涉及的火力发电、炼油、制药都是高度污染产业,但是通过引入石膏材料、硫酸制造、水泥制造、供热、大棚养殖业、渔业、农业等产业以及进行土壤修复的静脉产业,从而形成了具有能源、物质和水的流动网络的工业共生体系,使能源和副产品得到重复利用。

另外,因为单个企业处理废物和治理环境污染的成本远大于集中处理的成本,根据营养最小化法则,静脉产业的处理能力跟不上其他行业规模的扩大,很可能影响园区的远期发展。因此,在生态工业园中,要加大静脉产业的培养力度,培育发展独立、布局优化的静脉产业来集中处理污染物,并在其与主要企业之间布设充足的管线。

(二)以循环经济理念引导新建园区构建循环产业链

对于新建的工业园区,要以生态化发展为前提,在园区成立前就充分考虑园区的产业定位,入园企业的行业特点、规模等问题来设计完整的生态产业链。

第一,要严格按照生态工业园国家标准进行园区产业定位。国家环保总局2006年就已经颁布了生态工业园评价指标体系,明确规定生态工业园的基础条件有“必须具备相对集中的一定规模的场地、完善的基础设施和管理机构,并与园区外环境相协调;必须建立技术创新机制,建立生态产业孵化中心;必须在金融、税收、人才、知识产权、土地使用等要素管理方面取得政策支持,保证园区的稳定和持续发展;园区内企业(组织)间已经形成了副产物和废物交换网络,实现物质集成、能量集成、水资源集成和信息共享;园区内所有企业(组织)必须符合国家和地方有关的环境法律法规制度和标准。”新建工业园区的立项、审批都必须严格执行,对产业定位方面的硬性条件实行一票否决。而规划设计的重点是要确定“生物种”性质的核心企业。

第二,生态工业园需要综合考虑待入园企业的项目投资规模、项目收益,园区所在地产业发展现状、气候与地理、生产与消费、交通与周边区域互助、宏观形势等各种客观条件。

第三,要根据待入园企业的产业类型和预计污染排放度,分析待入企业与原有企业的共生关系,现有静脉产业的吸收能力,另外还要挖掘原有企业间的潜在共生关系,以加强园区内瓶颈静脉产业的建设,可以通过对比待入企业进入前后的评价指标判断是否引入待入企业。

(三)工业园区循环经济产业链构建政策建议

一个国家或地区循环经济工业园区的成长,既取决于经济资源禀赋和现有的经济条件,也取决于适宜的产业政策;既需要完善的市场体系,也需要完善的政府政策措施的正确引导。

1.大力发展主导产业,优化产业结构。要加强对产业发展的市场前景分析,坚持用政策、规划和服务进行产业导向,进一步挖掘发挥当地的比较优势、巩固、提升现有主导产业的规模经济水平,增强产业聚集效应和企业的核心竞争力。特别是要重视产业结构优化,要加快发展低能耗、低排放的第三产业和高新技术产业,要用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,加快淘汰落后工艺、技术和设备、严格控制高能耗、高水耗、高污染产业的发展。要加快产业重组,通过规模经济和企业集聚促进产业生态链和循环经济网络的形成,使微观企业之间形成共生系统,尽量减少废弃物的产生。

2.积极建立产品信息平台,完善服务支撑体系。应建立权威性的产品市场信息网络、及时准确地向企业提供价格、生产、库存以及市场需求等方面信息,大力开展循环经济的管理咨询服务,加强社会中介、信息平台、投融资等社会服务体系建设,为保障园区循环经济产业链的发展提供有效的社会支撑服务体系。园区要建立健全技术创新服务体系,以资源为中心,通过技术创新手段发展新兴产业、拓展市场,延伸产业链,提高资源节约水平、资源利用水平、资源再生水平和废物无害化水平。

3.加强制度创新,完善循环经济评价体系。由于环境资源的公共物品性质、环境资源产权的非存在性和环境资源生产和消费的外部不经济性,使产业的生态化存在制度性障碍。因此,必须加强制度创新,通过制度创新鼓励与引导园区循环经济产业链的构建和升级。可以在相关职能部门设立园区循环经济管理机构,以循环经济产业链构建为核心,制定分阶段的园区生态化改造计划,同时,要建立循环经济产业链评价认定制度,完善评价体系。