绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

改革开放以来,FDI(外商直接投资)逐步进入中国,至今已经有35个年头。浙江作为率先实施改革开放政策的沿海省份,外商直接投资项目不断增加、规模不断扩大、领域不断拓展,不仅推动了浙江对外贸易的快速增长,也有效地促进了浙江经济的发展和产业的提升。浙江出口从1984年的7.34[1]亿美元攀升到2011年的2163.5亿美元,28年间增长293.8倍。

浙江外商直接投资始于1980年,当时全年的合同外资金额仅为138万美元。经过30多年的发展,浙江外商直接投资取得了显著的成绩:项目数从1984年的23个发展到2011年的1691个,增长73.5倍;合同外资金额从1984年的3955万美元增加到2011年的205.8亿美元,增长520.4倍,实际利用外资金额从1984年的252万美元增加到2011年的116.7亿美元,增长4630倍。截止2012年10月,浙江累计外商直接投资项目数达到50647个,投资总额3805.2亿美元,合同外资2078.1亿美元,实际外资1078.7亿美元,各项指标均位居全国前列。从行业类别看,浙江外商直接投资主要集中在通信设备、计算机及其他电子设备,通用设备等制造业以及租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业等第三产业领域。

与此同时,近年来浙江出口总量呈显著增长势头,而且出口结构也从传统劳动密集型产品不断向资本与技术密集型产品拓展。一般认为,浙江本土经济增长具有内源性特征,浙江企业出口竞争力也主要来自劳动力等要素价格低廉导致的成本优势,产业集群带来的竞争优势等方面;但近年来,在人民币升值、劳动力成本上升以及通货膨胀等因素综合影响下,浙江本土企业的出口面临一些困难,但浙江企业出口总体上保持了比较平稳的态势,值得思考的是,浙江企业出口是否存在其他的驱动机制?近年来浙江利用外资呈现了较快增长,利用外资是否以及从哪些方面会影响浙江出口?

浙江出口的快速增长在很大程度上依赖于外商直接投资的迅速扩张。外商直接投资进入浙江并非是单从出口行业开始的,而是从制造业等实体产业切入;以制造业为主体的工业是国民经济发展的基石,也是科技进步、技术创新的重要载体,相对于第一产业和第三产业,制造业内部各行业间并非是孤立的,上下游产业间存在着密切联系。因此,厘清FDI对浙江出口增长的传导机制,并且从实证检验不同传导机制的作用效应,有助于我们进一步了解外商直接投资对浙江本土经济的溢出效应,从而为制定恰当的外资利用政策、提升浙江企业出口竞争力提供政策依据。

本课题研究主要分为四部分,第一部分通过文献综述,厘清FDI出口溢出效应的发生机理,尤其是从产业关联的视角分析FDI溢出效应的可能发生渠道;第二部分对浙江工业发展现状进行初步的解析;第三部分建立实证模型,综合检验FDI对浙江本土企业的出口溢出效应及其作用特征;最后对研究进行总结,提出相应对策建议。

一、FDI出口溢出效应文献综述

(一)FDI出口溢出效应简介

FDI出口溢出(FDI Export Spillover)效应主要指外商直接投资企业对东道国内资企业出口所产生的溢出效应。外商直接投资企业出口产生的外部性会通过各种方式促进或挤占东道国企业的出口活动。

外商直接投资企业对东道国的出口效应可以分为直接出口效应和间接出口效应两种。直接效应指外资企业利用当地的资源或廉价的劳动力进行生产,通过自身的经营活动直接拉动东道国的出口,从而促进东道国的经济增长;间接效应是指外国直接投资企业对于东道国企业的影响。FDI出口溢出效应属于间接出口效应,该理论起源于Rhee和Belot[2](1990)提出的“出口催化剂”(export catalyst)概念,由Aitken、Hanson和Harrison[3](1997)最早正式提出,他们通过研究墨西哥制造业企业得出只有外资企业的出口行为存在着显著的“出口溢出效应”的结论。

(二)产业关联视角下的FDI出口溢出传导机制

从产业关联的角度分析,FDI出口溢出可以通过以下两种途径传导:一种是产业内部的水平关联,即水平出口溢出效应;另一种是存在于产业间的垂直关联,即垂直出口溢出效应。

水平关联主要存在市场竞争效应、示范效应和出口信息溢出效应三种效应,师求恩[4](2006)把中国2002—2004年间的制造业作为研究对象指出,外资企业通过出口示范效应、竞争效应促进了我国内资企业的出口。

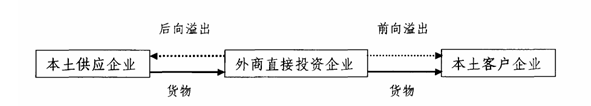

垂直关联存在两种机制,分别为前向关联机制和后向关联机制。前向关联机制指外商直接投资企业通过向下游东道国企业提供高质量的中间产品及专业化服务,促进东道国企业生产效率和产品质量的提升,从而提高本土企业的国际市场竞争力、增加出口。后向关联机制指外商直接投资企业在向上游东道国企业采购中间品的过程中,通过促使供应商采用更加先进的生产技术和管理方式以达到外商直接投资企业对中间品的高要求,从而提升东道国企业的竞争力(图一)。Blyde、Kugler和Stein[5](2005)对委内瑞拉制造业的研究中发现向后的溢出是出口导向型外商投资企业对本土制造商溢出的主要途径之一。

图一 FDI出口溢出的垂直机制

二、浙江外商投资及港澳台商投资工业发展现状

改革开放以来,浙江经济社会的发展取得了令人瞩目的成就:综合实力不断提升,城乡居民收入不断提高,人民生活水平不断改善,社会事业全面发展,县域经济繁荣发达。以制造业为主体的工业经济作为浙江经济的重要组成部分,经济总量保持快速增长,内部结构渐趋合理,自主创新能力和科技实力不断提升。

(一)整体发展良好,三资企业占比不断提高

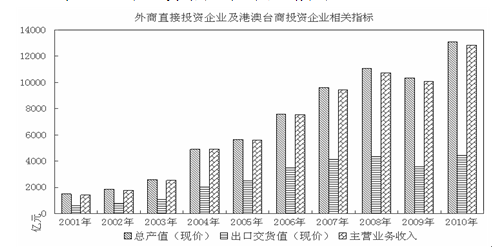

2010年,浙江规模以上工业企业[1]共有64082家,分别实现工业总产值、出口交货值和主营业务收入51237.2亿元、10640.6亿元和50377.5亿元,与2002年相比,年均分别增长23.5%、21.7%和23.4%。浙江工业整体发展良好的同时,单个企业的竞争力不断提升,2010中国制造业500强企业中,浙江占67家,居全国第一。从2001年到2010年,伴随对外开放力度的持续扩大和引进外资政策的逐步深化,浙江外商投资和港澳台商投资企业在工业领域占比不断提高。2010年,浙江规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业分别实现总产值、新产品产值、出口交货值和主营业务收入13093.5亿元、2928.0亿元、4427.5亿元和12840.6亿元,分别占全部规模以上工业企业单位总数的25.6%、28.9%、41.6%和25.5%,占比分别比2001年提高6.1、15.4、7.8和6.9个百分点。如图二所示。

图二(数据来源:浙江省统计局工业年报数据)

(二)三资企业广泛参与各经济领域,技术水平不断提升

经过多年发展,浙江工业从技术含量低、劳动密集型为主向中高技术水平、劳动密集型和技术密集型并存发展。外商直接投资广泛分布在工业的各个子行业中,2010年浙江规模以上外商投资及港澳台商投资工业企业主要分布在纺织业、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业、化学工业、通用专用设备制造业、电气机械及器材制造业、金属制品业、通信设备、计算机及其他电子设备等行业,合计拥有单位数7163家,实现工业总产值、新产品产值、出口交货值和主营业务收入分别为9817.3亿元、2337.1亿元、3700.3亿元和9636.2亿元,固定资产合计2550.5亿元,年均从业人员175.6万人,除固定资产合计占全部规模以上外商直接投资及港澳台商投资工业企业固定资产合计的74.9%外,其他各项指标占比均在75%以上,其中合计出口交货值占全部规模以上外商投资及港澳台商投资工业企业出口交货值的83.6%。

表1 2010年浙江规模以上外商直接投资及港澳台商投资工业企业部分行业指标

计量单位: 个,亿元,万人

单位数 | 总产值(现价) | 新产品产值 | 出口交货值 | 固定资产合计 | 主营业务收入 | 年均从业人员数 | |

纺织业 | 1468 | 1428.5 | 346.0 | 636.2 | 434.9 | 1381.6 | 35.9 |

纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业 | 1293 | 951.3 | 141.9 | 546.1 | 207.7 | 915.0 | 39.9 |

化学工业 | 1095 | 2815.9 | 599.3 | 503.2 | 846.9 | 2767.6 | 21.6 |

通用专用设备制造业 | 1269 | 1288.8 | 368.9 | 376.9 | 317.7 | 1251.4 | 22.5 |

电气机械及器材制造业 | 780 | 1112.8 | 361.5 | 510.1 | 224.3 | 1122.2 | 21.8 |

金属制品业 | 428 | 354.6 | 47.9 | 137.5 | 94.3 | 340.4 | 7.3 |

交通运输设备制造业 | 424 | 775.1 | 296.2 | 304.9 | 222.9 | 776.3 | 10.4 |

通信设备、计算机及其他电子设备 | 406 | 1090.4 | 223.3 | 685.5 | 201.8 | 1081.7 | 16.2 |

数据来源:《浙江省统计年鉴》(2012)

浙江引进外资更加注重技术密集型等可以促进浙江产业转型升级的产业。2010年,浙江规模以上外商投资及港澳台商投资工业企业从事通用专用设备制造业、电气机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备等行业的单位数、总产值、出口交货值和主营业务收入占全部规模以上工业企业的比例比2001年分别提高8.2、6.3、17.8和6.4个百分点;浙江规模以上外商投资及港澳台商投资工业企业从事纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业的单位数、总产值、出口交货值和主营业务收入占全部规模以上工业企业的比例比2001年分别减少7.9、11.4、20.2和11.8个百分点。

(三)外商直接投资企业国内市场渗透程度不断加深

外资企业对于国际市场的需求、产品规格、销售渠道等都比内资企业更加了解,外商直接投资对国内产品的市场渗透率越高,对内资企业的示范效应和出口信息溢出效应就越大,越有利于内资企业通过学习和模仿来改进自身的经营方向、增加出口。2010年,工业各子行业中外商直接投资国内市场渗透率比较高的行业有通信设备、计算机及其他电子设备(38.7%),废弃资源和废旧材料回收加工业(36.0%),食品制造及烟草加工业(31.3%),化学工业(30.6%)。浙江出口的传统优势产业是纺织业、服装及其他纤维制品制造业等技术含量相对较低的劳动密集型行业,外商直接投资的国内市场渗透率在20%左右。浙江工业整体综合实力较强、劳动力素质较高、政府对高科技产业的政策扶植力度比较大等都是外商直接投资更倾向于在浙江投资高新技术产业的原因。从2001年到2010年的十年间,外资国内市场渗透率提高比较明显的行业有木材加工及家具制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业、化学工业、通用专用设备制造业、交通运输设备制造业和仪器仪表及文化办公用机械制造业,2010年比2001年市场渗透率分别提高13.7、14.6、15.2、11.2、12.3和12.8个百分点(详见表2)。

表2 浙江外商直接投资企业国内市场渗透率

行业 | 2010年 | 比2001年提高 |

食品制造及烟草加工业 | 31.3% | 10.2% |

纺织业 | 18.9% | 6.6% |

纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业 | 23.0% | 3.2% |

木材加工及家具制造业 | 24.0% | 13.7% |

造纸印刷及文教体育用品制造业 | 25.1% | 3.1% |

石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 18.3% | 14.5% |

化学工业 | 30.6% | 15.2% |

非金属矿物制品业 | 16.9% | 9.0% |

金属冶炼及压延加工业 | 15.6% | 6.4% |

金属制品业 | 15.3% | 2.6% |

通用、专用设备制造业 | 22.4% | 11.2% |

交通运输设备制造业 | 19.1% | 12.3% |

电气机械及器材制造业 | 20.3% | 7.7% |

通信设备、计算机及其他电子设备 | 38.7% | -0.2% |

仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 19.5% | 12.8% |

工艺品及其他制造业 | 19.5% | 19.5% |

废弃资源和废旧材料回收加工业 | 36.0% | 36.0% |

电力、热力的生产和供应业 | 3.2% | -3.0% |

燃气生产和供应业 | 12.5% | 10.0% |

水生产和供应业 | 2.1% | 2.1% |

数据来源:根据《浙江省统计年鉴》(2002、2011)相关数据整理

(四)科研投入和创新能力不断增强

2010年,规模以上工业企业有R&D活动的单位数为8374[1]家,占全部规模以上工业企业单位数的26.7%,R&D经费内部支出为40.7亿元,平均每家有R&D活动企业的R&D内部经费支出为486.5万元。其中规模以上内资企业有R&D活动单位占规模以上内资企业的比例为25.9%,平均每家有R&D活动企业的R&D内部经费支出为452.2万元;外商投资和港澳台商投资企业平均每家有R&D活动企业的R&D内部经费支出为618.0万元。规模以上工业企业、内资企业和三资企业的新产品平均产值分别为2580.7万元、2381.7万元和3196.9万元,外商投资和港澳台商投资企业更加注重对产品研发经费的投入,新产品的平均产值也高于内资企业。分行业看,规模以上纺织业、化学工业和交通运输设备制造业企业的新产品平均产值比较高,分别为4310.4万元、3519.6万元和3693.2万元,浙江的纺织业目前已经开始向精纺精梳等高技术含量、高附加值领域发展。

三、FDI对浙江本土工业出口影响的实证研究

本部分将采用计量分析工具,利用浙江工业相关数据,构建相应模型,对FDI影响浙江本土工业出口进行全方位的实证检验。

(一)实证模型和变量选择

本文研究FDI借助水平关联、前向关联和后向关联机制对浙江本土企业出口的影响,考虑到企业层面数据的可获得性较差和公布存在的滞后性问题,选用规模以上工业数据作为研究样本,考察时段为2001年—2010年。在Kneller和Pisu[2](2007)、赵婷和赵伟[3](2012)研究的基础上,构建的实证模型如下:

Exit=α+β1Horit+β2Forit+β3Backit+β4Prodit+β5Capit+β6Innoit+εit

其中下标i和t分别表示行业和年份,α为常数项,εit表示随机误差项。模型中的变量说明如下:

(1)被解释变量Exit表示第i行业t年份的内资企业出口交货值,用全部规模以上工业企业单位出口交货值减去行业内外商直接投资和港澳台商投资工业企业的出口交货值计算。

(2)解释变量Horit用于测量FDI的水平溢出效应,用i行业在t时期FDI企业总产值除以行业同期总产值表示,经常用来衡量FDI企业产出权重及影响力。

(3)解释变量Forit和Backit分别用于测量FDI借助前向关联和后向关联而产生的出口溢出,计算公式分别为Forit=∑jθitHorit, Backit=∑hδihBackih,其中θit表示上游的第j行业供应给下游i行业的产品占i行业总投入的比重,δih表示下游第i行业供应给上游h行业的产品占i行业总产出的比重,θ和δ分别取自《中国投入产出表2007》中制造业部门的直接消耗系数。由于国民经济行业分类与投入产出表中的行业分类口径有所出入,所以本文将制造业行业进行整理,与投入产出表中的制造业行业分类相对应。[4]

(4)控制变量Prodit为行业内本土企业的劳动生产率,用i行业在t时期本土企业总产值除以本土企业的年均从业人员数表示。

(5)控制变量Capit为行业内本土企业的人均资本,用i行业在t时期本土企业固定资产合计除以本土企业的年均从业人员数表示。

(6)控制变量Innoit为行业内本土企业的创新能力,用i行业在t时期本土企业新产品产值除以本土企业的总产值表示。

考虑到规模以上工业企业统计标准从2011年开始出现调整,出于数据连续性的考虑,本文选用2001年到2010年的规模以上工业企业数据,所需的数据取自《浙江统计年鉴》(2002——2011)、2001年到2010年工业统计年报和《中国投入产出表2007》直接取得或经过计算得到,2004年为第一次经济普查年,由于2004年的工业统计年报中没有新产品产值数据,所以本文2004年的新产品产值数据采用趋势添补法填充。

(二)实证模型及分析

本文分析所采用的数据是浙江省2001-2010年20个工业行业的面板数据,一般来说,分析面板数据采用的模型主要有固定效应回归与随机效应回归两种方法。固定效应回归可以有效剔除行业存在的个体效应,对于可能遗漏变量的回归有更好的稳健性;当模型不存在遗漏变量时,随机效应回归结果更为有效。我们分别做了固定效应回归与随机效应回归,豪斯曼检验(hausman test)表明拒绝零假设,意味着应该采用固定效用模型。所有回归均采用Stata 11.0进行回归,回归分别从三个方面进行,一是对全部样本的FDI溢出效应进行了检验;二是对不同行业分组样本的FDI溢出效应做了检验;三是检验了不同时段的FDI溢出效应。

1.基于全部样本的检验结果与分析。表3给出了相应的回归系数,显著性检验结果,得到如下的回归方程:

Exit=1.245+2.482Horit+15.900Forit+12.510Backit-0.0056Prodit+0.1422Capit+1.4732Innoit

从表3可以看出,所有变量的检验结果均显著,说明FDI的前后、后向与水平溢出很好地解释了其溢出效应。具体来说,水平溢出效应相对最弱,系数最小,仅为2.482,仅在5%显著性水平下显著,这与大多数已有的实证研究结论比较一致,这表明,FDI从水平方向上对本行业企业出口的溢出效应并不十分显著,FDI反而可能削弱本土企业的出口竞争力。前向溢出效应系数较大,为15.9,且在1%水平下显著,这意味着FDI为浙江本土企业提供了更多的解决方案与知识溢出效应,促进了下游企业的出口。后向溢出效应系数也比较大(12.51),在1%显著性水平下显著,FDI对上游的浙江本土供应商具有强烈的溢出效应,说明FDI通过从上游的浙江本土企业进行采购,提升了相关企业产品的质量标准、工艺水平等,间接促进了这些企业出口竞争力的培育。

表3 FDI出口溢出效应估计:全部样本(2001-2010年)

变量 | 系数 | 标准差 | t值 | p值 |

Horit | 2.482072 | 1.017437 | 2.44 | 0.016 |

Forit | 15.90007 | 3.452719 | 4.61 | 0.000 |

Backit | 12.51006 | 2.471856 | 5.06 | 0.000 |

Prodit | -.005584 | .0008555 | -6.53 | 0.000 |

Capit | .0142193 | .0024626 | 5.77 | 0.000 |

Innoit | 1.473226 | .4391663 | 3.35 | 0.001 |

Cons | 1.245083 | .2690517 | 4.63 | 0.000 |

2.基于不同技术水平的本土企业样本分组检验结果与分析。FDI溢出效应受到本土企业的技术水平、产业构成、前后向产业关联模式等多种因素的影响,借用OECD[5]对产业的分类方法,本文以技术水平为考虑因素,将本土企业分为低技术企业、中低技术企业以及中高和高技术企业三种,对本土企业样本进行分组检验,计算结果如表4。

由表4的估计结果知道,FDI借助三种产业关联机制产生的出口溢出效应在不同技术水平的本土企业中存在明显差异。其中,低技术组企业的FDI出口溢出效应比较弱,仅在10%的显著性水平下水平效应和后向效应显著,FDI在水平和后向对低技术组的浙江本土企业出口溢出并不是很明显;中低技术组只有后向效应在1%的显著性水平下显著,表明FDI企业通过采购浙江中低技术本土企业提的中间品,提升这些行业的生产效率、管理经验,从而提高了这些行业的出口产品竞争力;中高及高技术组企业只有水平效应在1%的显著性水平下显著,说明技术含量较高的浙江本土企业通过学习模仿FDI企业的技术和经验、了解国外市场结构和消费者偏好,提高了生产效率和创新能力,提升了出口竞争力。

表4 按本土企业技术水平分组的检验结果

变量 | 低技术企业 | 中低技术企业 | 中高及高技术企业 |

Horit | 2.113698* | .1277217 | 4.209935*** |

Forit | 5.395696 | 9.149331 | 2.367778 |

Backit | 12.14900* | 14.24215*** | 4.982701 |

Prodit | .0088648 | -.0051361*** | .0678044*** |

Capit | .0545459 | .0134824 *** | -.1231468*** |

Innoit | 2.243457* | 3.658749** | .1024835 |

Cons | 2.111766 | .217867 | 2.091736 |

R2 | 0.5725 | 0.4863 | 0.9509 |

样本数 | 63 | 65 | 50 |

注:“*”、“**”、“***”分别表示参数估计值在10%、5%、1%水平上显著。

3.FDI出口溢出效应的动态分析。2008年金融危机对浙江引进外资和出口产生了不利的外部环境因素,本文分2001-2007年以及2008-2010年两个时间段考察FDI出口溢出效应的动态变化。

表5显示,金融危机爆发前,所有变量的检验结果在1%的显著性水平下均显著,前向效应和后向效应的系数都较大,表明这段时期FDI企业对浙江本土企业主要通过上下游行业的关联提高国际竞争力,引入外资对浙江提升产业结构效果明显;金融危机爆发后,检验结果中只有后向关联效应在1%的显著性水平下显著,关联系数为18.0,表明FDI企业通过采购符合要求的中间品促使上游产业改进生产工艺、提高生产效率,从而提升了浙江本土企业的竞争力。2009年浙江规模以上工业企业的出口交货值为8499.6亿美元,比2008年减少13.5%;实际利用外商直接投资7.5亿美元,比2008年减少61.2%,同期又遇到人民币汇率升值等不利因素影响,提高劳动生产率、更新设备等方法是促进浙江本土企业出口的有效途径。

表5 按时间分组的FDI出口溢出效应检验结果

变量 | 2001-2007年 | 2008-2010年 |

Horit | 3.804811*** | -.3271973 |

Forit | 9.975854*** | 1.133925 |

Backit | 9.843815*** | 18.04476*** |

Prodit | -.0062305*** | .0025927*** |

Capit | .0232267*** | .016757*** |

Innoit | 2.09754*** | .2976664 |

Cons | 1.233258*** | 1.881363* |

R2 | 0.6764 | 0.6827 |

样本数 | 122 | 56 |

注:“*”、“**”、“***”分别表示参数估计值在10%、5%、1%水平上显著。

四、结论与建议

本文通过实证研究2001-2010年浙江工业FDI出口溢出效应的发生机制,得出的主要结论:

1.后向关联机制是FDI出口溢出发生的主要渠道。FDI企业在浙江的投资主要集中在通用设备等行业,浙江本土企业有一定的技术能力为FDI企业提供合格的中间产品。研究表明,FDI企业主要通过要求与之关联的上游企业提供符合国际标准的中间产品,提升了浙江本土企业的产品质量、产品规格、工艺流程、生产设备和生产效率,间接促进了这些行业的本土企业不断改进生产技术、提高了本土企业的出口竞争力。

2.FDI对浙江产业提升有明显的促进作用。研究表明,FDI的出口溢出机制产生作用主要体现在中低技术组、中高及高技术组企业,通过水平关联或后向关联促进本土企业出口。对医药制造业等中低技术行业来说,本土企业可以在给FDI企业提供中间产品的过程中了解国际市场的需求,从而改进自身的产品质量,提升了国际竞争力;对通信设备、计算机及其他电子设备制造业等技术含量相对较高的产业来说,本土企业主要通过学习同产业中FDI企业的管理水平、模仿FDI企业的产品质量,从而了解国际市场上的消费者偏好,提升了自身的国际竞争力。

3.增加科研投入、增强创新能力可以有效地促进浙江本土企业的出口。企业的创新能力是影响浙江本土企业出口的重要因素。相对于劳动生产率和人均资本,企业创新能力对浙江本土企业的出口影响更为明显,企业每增长一个百分点的新产品产值率,出口可以增加1.5个百分点,尤其是在中低技术组企业,这个影响因素达到3.7个百分点。浙江企业经过30余年的发展,已经具备了相当强的国际市场竞争力,今后要进一步开拓市场,在错综复杂的国际贸易环境下取得长足进步,取决于企业的自主创新能力。

因此,要增加浙江本土企业的出口,增强浙江产品的国际竞争力,改善浙江本土企业的产业结构,提升浙江本土产业的整体实力,需要从以下几个方面加以提高和改进:

1.进一步优化投资环境,增强浙江外资吸引力。一是健全外资并购的法律制度,引导和规范外资并购的健康发展。二是完善金融监管制度。深化与国际私募股权投资基金的合作,完善外资风险投资的进入与退出机制,提高QFII审批额度和进度,扩大QFII投资范围。三是放宽对外商投资的准入制度。放宽收购资金的到位期限,灵活处理资金到位与企业控股权的关系。四是保证政策的透明性、连续性与稳定性,建立公平有序的竞争环境,加强信息的有效传播。五是大力发展产业集群,优化配套协作,利用海洋经济发展示范区建设、舟山群岛新区建设和义乌国际贸易综合改革试点的有利契机,吸引外资进入海洋产业、国际物流等战略新兴产业。六是重视人才建设,加强本土人力资本培养,大力培育优秀企业家、技术人才和国际经贸专家队伍。

2.改善利用外资方式,提高外资利用质量和效益。一是制定FDI政策注重引资质量。要积极引进可以与本土企业建立深层次产业关联的外商直接投资,注重引进与浙江产业升级相关的大型跨国公司项目、科技研发项目和生产服务性项目,建立规范化、国际化的招商服务体系,加强对外资企业的服务与管理。二是优化外商投资结构。有重点地采用鼓励政策引导外资投向,做好高新技术的引进吸收和创新工作,利用好海洋经济发展示范区和义乌国际贸易综合改革试点两大国家战略政策,加大舟山、义乌地区对吸引外资的政策支持力度,提升浙江整体引资竞争力。三是提高利用FDI的质量。加强本土技术的吸收能力,提高本土技术对外资技术的配套能力、吸收能力及学习能力,进一步完善企业研发投入政策体系。四是引导外商投资企业积极履行社会责任。鼓励外资企业采用先进技术,节约资源,节能减排,保护环境;进一步完善土地管理、环境与资源领域的税收政策和社会政策,引导外商投资企业积极履行社会责任。

3.大力引进先进制造业,进一步优化产业结构。一是实施重点产业选资战略。将电子信息、石油开采及加工、现代冶金、汽车及装备制造、生物技术和现代医药、新型能源和新型材料等现代化制造和研发基地等支柱产业作为引资重点。二是鼓励外资投向高新技术产业、先进制造业和节能环保产业。大力发展高新技术产业,大力发展汽车、装备、医药等资金和技术密集型产业,着力引进和组织实施一批投资规模大、产业关联强、附加值高的重大项目;推广应用集成制造、柔性制造、精密制造、清洁生产、虚拟制造等先进制造模式,不断提升我省制造业在全球产业价值链中的地位。三是择优发展石化、船舶、钢铁等现代临港工业。以培育海洋优势产业为突破口,大力发展海洋服务业、临港先进制造业、现代海洋渔业等产业,着力打造海洋装备制造、清洁能源、海洋生物医药、海水利用和海洋勘探开发等五大基地,努力构建现代海洋产业体系。四是促进产业关联,大力发展产业集群。提高国产中间投入品的质量和技术水平,融入跨国公司全球采购体系,促进加工贸易中间投入品的国产化。

4.继续加大科技投入,不断提升企业自主创新能力。一是培养本土企业的技术创新能力。通过加大科技投入、建立产业孵化园区、财政税收政策扶持等措施,努力使本土企业获得与外资企业开展竞争的技术能力。二是鼓励跨国公司转让关键技术和核心技术,激励跨国公司与内资企业建立分包上的关系,以实现跨国公司对内资企业的人员培训和技术转让;对提供的新产品、新工艺外资项目优先提供政府采供合同。