绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

近年来,随着经济的发展、科技的进步以及社会分工的日益细化,浙江生产性服务业取得了长足的发展,规模迅速扩大,新兴业态不断涌现,逐渐成为国民经济的重要组成部分。对于浙江这样一个制造业相对发达但资源绝对匮乏的省份来说,走新型工业化发展道路,促进生产性服务业与现代制造业协调发展,是浙江转变经济发展方式、提高经济增长效益和质量的关键之一。本文通过对当前浙江生产性服务业的发展状况及存在问题进行深入研究,探讨解决问题的对策,从而为浙江生产性服务业的持续发展提供有益的建议。

一、生产性服务业的相关理论及研究现状

1.生产性服务业的概念及界定。早在上世纪70年代美国经济

学家布朗宁和辛格曼对服务业进行分类时就提出了生产性服务业的概念,随着经济社会的不断发展,生产性服务业越来越为人们所熟知。我国国民经济和社会发展第十个五年计划中就提到了“面向生产的服务业”,在“十一五”规划中首次明确提出了生产性服务业的概念,并把交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业、商务服务业等行业归类到生产性服务业的范畴,提出生产性服务业是“面向生产者的服务业”,是与生产者息息相关的,对整个经济的结构、效益、质量都有着巨大影响的多个服务业门类的集合体,符合当代经济运行所要求的高科技、高效率、高竞争力等特征。

根据以上概念及内涵界定,对照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2002》,在综合考虑数据取得的便利性和科学性的基础上,本课题将交通运输和仓储邮政业、信息传输计算机服务和软件业、批发业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地质勘查业6个大门类作为浙江生产性服务业的统计范围。

2.生产性服务业的特征。生产性服务业除了具有服务业的一般特点以外,还具有自身的显著特征,其中中间投入性是生产性服务业的最基本也是最重要的特征。它是指生产者对生产性服务的消费不是最终消费,而是为了生产并创造更大价值而进行的中间性消费,这是生产性服务业与一般服务业的最大区别,也是生产性服务业之所以重要的最大原因。

生产性服务业的第二大特征是产业关联性。生产性服务业与制造业相互依赖,具有较高的关联性,制造业的结构变革给生产性服务业带来巨大发展空间,生产性服务业的发展也促进了制造业效率和质量的提高;第三是人力和知识的高度密集性。生产性服务业主要以是专业知识和专业人才为主要生产要素,这是与传统服务业有很大的不同;第四个是集聚性。生产性服务业与制造业类似,都具有集聚经济特征。

3.生产性服务业的意义与作用。现代经济中,生产性服务业对整个经济运行体系发挥着越来越大的作用。首先,生产性服务业可以全方面地支撑制造业各环节,现代化生产中研发、采购、存储、销售和售后服务等阶段占据了产品从生产到最终消费的大部分过程,真正处于生产制造的环节其实只占很少部分,因而专业的研发机构、物流公司等生产性服务业在制造业的很多环节中都可以提供便利并起到增加价值、实现价值的重要作用;第二,生产性服务业还可以促进产业互相适应,改善产业结构,实现国民经济的良性循环。第三,生产者服务业的发展满足了提高交易效率、降低交易成本的需求。最后,城市集散、管理、服务和创新等功能都要通过生产性服务业来实现,生产性服务业越发达,城市的能级水平就越高。可以预见的是,生产性服务业必将逐渐取代制造业成为经济增长的主要动力和创新源泉,并在深化分工、提供就业、提高劳动生产率、提升产业竞争力等方面发挥关键作用,推动城市和区域经济发展,成为继农业、制造业之后现代经济发展的核心推动力。

二、浙江生产性服务业发展的现状

改革开放以来,浙江经济经历了一个由逐步积累到飞速发展

的过程,经济总量迅速扩大,经济结构不断调整、提升。2010年,全省GDP达27722亿元[1],人均生产总值5.17万元,其中第二产业增加值为14298亿元,占全省GDP的比重为51.6%,服务业增加值为12064亿元,占全省GDP的比重为43.5%。总体上看,浙江经济发展水平已与中等发达国家经济发展水平相当,全省经济高速度、高质量的增长为生产性服务业的腾飞奠定了坚实的基础。

1.生产性服务业在全省经济中的地位不断上升。2005年,浙江省生产性服务业增加值2620.1亿元,2010年已增加到6448.3亿元,不考虑价格因素五年平均增长19.7%。2005年浙江生产性服务业增加值占全省GDP的比重为19.5%,2010年上升到23.3%,五年共上升了2.8个百分点,平均每年上升近0.6个百分点(图1)。

2.结构日趋优化。主要表现为新兴生产性服务业比重快速提高。生产性服务业所包含的行业中,交通运输仓储及批发业两个行业一般被划分到传统服务业之列,而信息传输计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地质勘查业这四个行业一般被划分到新兴服务业行业之中。传统服务业在经济运行中起着很重要的作用,但新兴服务业在其创新性、运行效率等多方面都比传统服务业有着更大的优势。2005年浙江省新兴服务业占生产性服务业比重为51.2%,之后逐年上升,2010年比重为55.9%,上升了4.7个百分点(表1)。

表1 2005-2010年浙江省及各地市生产性服务业中传统产业所占比重(%)

年 份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

全 省 | 51.2 | 52.2 | 54 | 55.1 | 56.6 | 55.9 |

杭 州 | 55.7 | 57.5 | 61 | 63.7 | 66.1 | 67.2 |

宁 波 | 49.8 | 49.8 | 50.5 | 50.2 | 50.6 | 49.4 |

温 州 | 53.4 | 55.3 | 60.1 | 61.1 | 60 | 60.8 |

嘉 兴 | 44.8 | 46.9 | 49.1 | 47.8 | 49.6 | 49.3 |

湖 州 | 48.4 | 48.8 | 51.4 | 53.4 | 55.8 | 56.4 |

绍 兴 | 43.8 | 45.5 | 47.3 | 47.6 | 49.3 | 48.7 |

金 华 | 51.1 | 52.8 | 54.7 | 54.7 | 55.1 | 56.4 |

衢 州 | 40.4 | 41.1 | 43.7 | 43 | 41.1 | 41.1 |

台 州 | 45.6 | 46.4 | 48.6 | 48.5 | 50.5 | 51.3 |

舟 山 | 39.7 | 38.2 | 40.3 | 39.6 | 40.3 | 38.6 |

丽 水 | 58.5 | 62 | 61.8 | 59.9 | 56.7 | 71.1 |

分地市看,丽水、杭州、温州、金华等地市的新兴服务业占生产性服务业的比重较大。2010年,丽水市新兴服务业的比重为71.1%,占各市之首,同时丽水也是近五年来新兴服务业比重提升幅度最大的市,达到了12.6个百分点。杭州、湖州和温州三市新兴服务业占生产性服务业的比重上升幅度也很大,2010年比2005年分别上升11.5、8和7.4个百分点。

3.生产效率较高。2005年,浙江省生产性服务业年末从业人员为221.7万人,至2010年,增加到317.6万人,共增加96万人,每年平均增加19.2万人,年均增长7.5%。六个行业中交通运输、仓储和邮政业从业人员最多,2005年和2010年分别为125.17万人和145.46万人,分别占当年生产性服务业从业人员的56.5%和45.8%;新增从业人员最多的是租赁与商务服务业,2010年比2005年增加了25.2万人,平均每年增加5.04万人(表2)。

表2 2005-2010年浙江省生产性服务业从业人员情况(单位:万人)

年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

生产性服务业 | 221.66 | 241.71 | 295.25 | 287.84 | 315.20 | 317.64 |

交通运输、仓储及邮政业 | 125.17 | 129.31 | 133.98 | 139.83 | 143.66 | 145.46 |

信息传输、计算机服务和软件业 | 22.63 | 25.40 | 65.09 | 57.61 | 59.80 | 46.68 |

金融业 | 19.10 | 20.25 | 22.40 | 27.40 | 29.56 | 30.35 |

租赁与商务服务业 | 33.13 | 42.03 | 47.68 | 35.63 | 49.12 | 58.33 |

科学研究、技术服务与地质勘查业 | 10.56 | 13.89 | 15.46 | 14.99 | 18.88 | 20.75 |

批发业 | 11.07 | 10.83 | 10.64 | 12.38 | 14.18 | 16.07 |

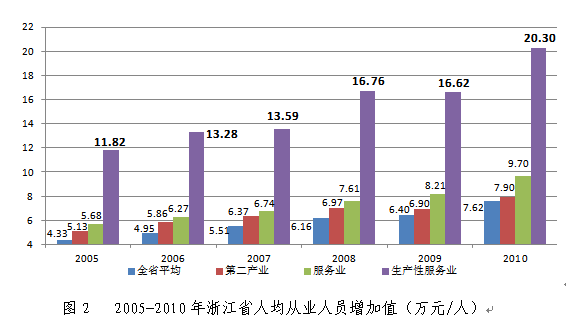

从与其他产业对比来看,浙江生产性服务业的生产效率远高于其他产业,并且优势日趋扩大。2005年,生产性服务业生产效率为11.82万元/人[2],而第二产业仅为5.13万元/人,前者比后者高6.69万元/人,比整个服务业的生产效率高6.14万元/人;到2010年,生产性服务业生产效率为20.3万元/人,比第二产业高12.4万元/人,比服务业生产效率高10.6万元/人,优势比2005年扩大了很多。

4.生产性服务业与第二产业关系紧密。生产性服务业与第二产业,尤其是制造业有着非常紧密的联系,二者相辅相成、互为促进。2005至2010年浙江生产性服务业增加值与第二产业增加值的相关系数达到了0.997,具有高度相关性。从各市数据也印证了这一点,近6年来全省11个市的生产性服务业与第二产业均为高度正相关,其中宁波最高,为0.9994。

表3 2005-2010年浙江省及各地市生产性服务业增加值与第二产业增加值的相关系数

地区 | 宁波 | 舟山 | 衢州 | 台州 | 金华 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 杭州 | 绍兴 | 丽水 |

相关 系数 | 0.9994 | 0.9982 | 0.9975 | 0.9963 | 0.9946 | 0.9944 | 0.9939 | 0.9929 | 0.9922 | 0.9902 | 0.9282 |

三、浙江生产性服务业发展中存在的问题

近年来浙江生产性服务业发展水平有了很大的提升,但也存在很多问题,特别是区域之间发展水平差距较大,因而不能形成有效的联动机制。在总量和结构上与发达省市相比并不占优势,与发达国家相比更是较为落后。

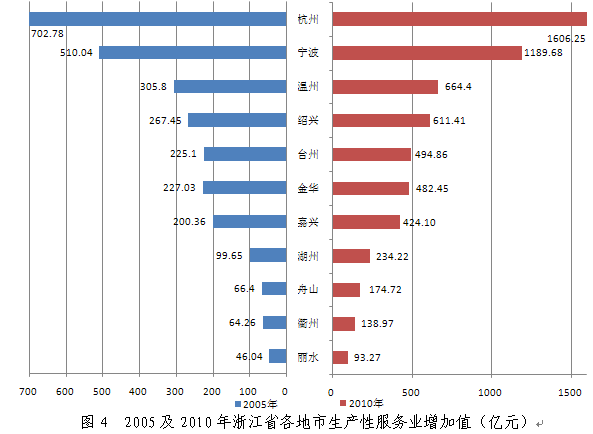

1.各市之间生产性服务业发展水平差距较大。且这种不均衡性越来越突出。杭州作为浙江的省会城市,在生产性服务业的发展上有着得天独厚的优势,在各市中始终名列前茅,2005年,杭州的生产性服务业增加值为702.8亿元,比第二位的宁波多192.7亿元,是位居末位丽水的15.3倍。2010年,杭州生产性服务业增加值为1606.3亿元,比第二位的宁波多416.6亿元,是仍居末位的丽水的17.2倍,差距不但没有缩小,反而在逐渐增大(图3)。

从生产性服务业占GDP的比重来看,各市差距也很大。其中舟山、杭州、宁波相对较高,嘉兴、湖州、丽水相对较低。2005年,杭州、舟山、宁波生产性服务业占GDP的比重分别为23.9%、23.5%和20.8%,分别比位居末位的丽水高9.4个、9个和6.3个百分点;2010年舟山、杭州、宁波生产性服务业占GDP的比重分别为27.1%、27%和23%,分别比位居末位的丽水高13个百分点、12.9个和8.9个百分点,差距也在逐渐扩大,详见下表。

表4 2005-2010年浙江省各地市生产性服务业增加值占GDP的比重(%)

年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

舟山 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 26.5 | 26.2 | 27.1 |

杭州 | 23.9 | 24.6 | 24.9 | 26.1 | 27 | 27 |

宁波 | 20.8 | 22 | 21.7 | 22.6 | 22.4 | 23 |

金华 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 22.9 |

温州 | 19.2 | 19.6 | 20.4 | 21.7 | 22.2 | 22.7 |

绍兴 | 18.4 | 19.1 | 18.9 | 21.1 | 21.0 | 21.9 |

台州 | 18 | 18.9 | 19.4 | 20.1 | 20.4 | 20.4 |

衢州 | 19.6 | 19.5 | 19 | 19 | 19.2 | 18.4 |

嘉兴 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 18.6 | 18.4 |

湖州 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 17.3 | 18 |

丽水 | 14.5 | 15.8 | 16.2 | 15.9 | 17.6 | 14.1 |

2.浙江生产性服务业与其他发达省市相比还有一定的差距。2005年至2010年间,与广东、江苏、山东、上海、北京等沿海较发达省市相比,浙江的生产性服务业规模是最小的。2005年,广东省生产性服务业增加值为4686.4亿元,在六省市中位居第一,比浙江多2066.3亿元。其后的五年间广东一直在六省市中位居第一,2010年广东省生产性服务业增加值为10439亿元,比浙江多3990.7亿元,差距进一步扩大(表5)。

表5 2005-2010年上海等地的生产性服务业增加值(亿元)

年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

上海 | 2908.93 | 3384.53 | 4323.66 | 5191.21 | 5780.08 | 6757.56 |

山东 | 2689.04 | 3316.31 | 4023.42 | 5002.65 | 5562.46 | 6991.81 |

北京 | 3050.1 | 3658.6 | 4675.8 | 5579.1 | 5909.2 | 7069.8 |

江苏 | 3711.07 | 4134.77 | 5457.22 | 6948.42 | 7819.49 | 9677.93 |

广东 | 4686.44 | 5687.52 | 7277.55 | 8584.39 | 9061.68 | 10439 |

从生产性服务业增加占GDP的比重这一指标来看,浙江省在上述六省市中处于中间位置,2005年浙江这一指标仅比山东高4.9个百分点,位居六省市中的第五位;2008年上升到第四位,比山东、江苏两省分别高6.3和0.1个百分点;2010年依旧保持第四位,但与2008年不同的是比江苏要低0.1个百分点,而比山东、广东要高(图4)。

3.与发达国家和地区相比浙江生产性服务业较为落后。上世纪80年代起,发达国家的生产性服务业开始高速增长,成为国民经济中的支柱产业,部分发展中国家也先行一步,一些生产性服务行业也实现了快速增长。生产性服务业已成为世界各地大都市的经济主导力量,是大都市经济的基础,纽约、东京、香港等大都市之所以具有能够辐射和影响整个世界经济发展的能力,原因就在于高度发达的生产性服务业。以香港为例,其1983年和2001年消费性服务业增加值在GDP中比重分别为29.5%和34%,只增加了4.5个百分点;而生产性服务业的比重却由32.5%上升到了43.9%,提高了11.4个百分点,已成为香港经济的支柱,也是香港经济继续保持其强大影响力的关键所在。与这些国家和地区相比,浙江的生产性服务业不管是在总量还是在结构上都需要长时间、大踏步的发展。

四、进一步加快浙江生产性服务业发展的建议

浙江省生产性服务业己经取得很大发展,对促进浙江经济持续高质量增长有突出贡献,我们要充分认识到生产性服务业在经济社会发展过程中强大促进作用,多方面、多视角地推动生产性服务业的进一步发展。

1.加大对生产性服务业的投入和政策支持力度。生产性服务业的快速发展离不开政府的扶持。用地方面,在符合土地利用总体规划和城镇建设规划的前提下,对生产性服务业项目建设用地优先安排,在用地价格上给予优惠。融资方面,要建立民营企业互保联保机制,完善为民营经济服务的信用担保机构和风险投资基金,扩大融资渠道,帮助大型民营企业在资本市场筹资融资,调动民间资本投入生产性服务业的积极性。财政方面,通过税收调整,降低生产性服务业的税负水平,加强财政对生产性服务业发展的资金支持,把服务业发展引导资金向生产性服务业领域倾斜,对生产性服务业重点项目加大贴息或补助力度。

2.强化产业关联,实现生产性服务业与制造业互动发展。制造业是生产性服务业发展的基础和支撑,为生产性服务业发展创造需求空间;生产性服务业是制造业提高专业化水平的关键,有利于降低中间服务成本,提升产品和企业竞争力。浙江应立足于发挥现有产业优势,及时更新发展理念,积极主动地适应产业结构调整的新变化,努力形成生产性服务业与先进制造业联动发展的新格局。

积极推行制造业“主辅分离”,推进企业内置服务市场化、社会化,降低运营成本。引导和推动有条件的企业通过管理创新和业务流程再造,逐步将发展点集中于技术研发、市场拓展和品牌运作,将一些非核心生产性服务环节剥离为社会化的专业服务,以核心竞争优势融合配套企业的服务供给能力,大力发展产业内部的专业化分工体系。规范服务业竞争秩序,降低服务外包的合作风险。建立信息共享平台,健全中介体系,推动相关企业间合作,实现二、三产业的融合与“无缝链接”。

3.优化产业布局,大力推进生产性服务业集聚式发展。生产性服务业集聚区产业关联度强,有利于整个社会服务网络的形成,具有资源共享、规模经济的特点,可以为服务经济拓展新的空间,进一步降低交易成本,形成外部经济。通过合理布局和有效开发,有助于在较短时间内形成服务业发展的新高地,推动经济增长方式转变,促进生产性服务业集约化、节约型发展,有利于实现服务组织机构的网络化,促进知识交流和服务创新。同时,生产性服务业是知识和人才密集型产业,集聚发展有利于吸引人才,扩大就业。生产性服务业是后工业经济时代城市功能的主要承担者,生产性服务业集聚区作为城市发展的微型CBD,能够提升城市功能,增强城市竞争力。

目前浙江真正意义上的生产性服务业集聚区还不多。各级政府和相关部门应综合考虑城市建设、交通、居住,环境以及社会经济发展趋势等因素,立足于自身的区位优势和特色,科学合理地布局不同功能的生产性服务业。通过规划布局、政策引导和必要的财政支持,形成特定服务行业、企业集聚式发展的新格局。要进一步落实现代服务业集聚示范区的扶持政策,促进集聚区规模不断扩大,尽早尽快发挥规模经济和范围经济效应。

4.降低市场准入门槛,建立合理的生产性服务业准入制度。当前我国生产性服务行业存在普遍问题是行业垄断经营严重、市场准入限制过严和透明度低。引入竞争机制是解决生产性服务业中深层次矛盾和问题的关键。除了少数关系国家安全和有特殊要求的行业需要有严格的进入限制外,其他生产性服务行业原则上都应放开,并废除对不同所有制类型企业的差别待遇。在促进生产性服务业的发展、放宽部分行业市场准入的资质条件时要与各项配套改革结合起来,特别是与国有企事业改革发展结合起来,破除阻碍服务业发展的体制障碍,遵循市场经济规律,推进服务业的资源配置由政府为主转向市场为主,实现投资主体多元化,鼓励非国有经济在更广泛的领域参与生产性服务业发展,逐步形成公开透明、管理规范和全行业统一的市场准入制度。

[1]本文所使用的绝对数据均为当年价,相对数据均为可比价(额外注明的除外)。

[2]因为较早时间段的批发业从业人员数据无法收集,考虑到历年数据间的可比性,生产效率为增加值与当年年末从业人员的比值。