绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

资本形成、投资效率与浙江经济发展方式转变

摘要:改革开放以来,浙江投资规模的快速扩大为经济发展提供了强大的动力。经历国际金融危机的洗礼后,目前浙江经济在转型升级、持续发展等方面面临严峻的挑战,这也为浙江投资的下一步发展提出更高的要求。当前浙江投资效率、资本贡献率变动等问题也备受关注。本文从我省投资运行的基本情况出发,在深入分析投资率、投资效率等指标变动趋势的基础上,利用柯布一道格拉斯生产函数和索洛增长速度“余值”法,对改革开放以来浙江资本贡献率、全要素生产率等情况进行实证研究。得到如下结论:目前浙江经济发展方式仍具有显著的投资驱动型特征,尽管近几年资本贡献率呈现下降趋势,但投资率和投资效率等指标出现趋好迹象。从动态上讲,我省经济发展基本处于由粗放型向集约型加快转变阶段;而在静态上,则处于准集约型发展阶段。

一、前言

改革开放以来,浙江省经济发展十分迅速,2008年地区生产总值21487亿元,自1979年以来年平均增长13.1%,人均地区生产总值42214元,远高于全国平均水平。同时,2008年全省固定资产投资9323亿元,自改革开放以来年均增速22.1%,明显高于地区生产总值增速。从投资的当期看,投资是社会总需求的一个重要组成部分,投资的快速增长直接拉动社会总需求的快速增长,从而带动长期产出水平快速增长。从较长期看,投资的完成可以形成新的后续生产能力,为下一步经济快速增长提供了必要的物质技术基础和增长动力。1993年以来浙江固定资本形成总额占GDP比率一直在35.0%以上,是拉动浙江经济增长的重要引擎。

在研究中国或者省域经济增长问题时,不少经济学家指出,由于过度投资,大量资本沉淀在生产能力过剩的领域,使得资本生产率即投资效率在这些年来出现了持续的下降趋势,同时也减弱了经济增长吸纳劳动力的能力,制约着经济的健康发展。作为我国经济率先发展起来的浙江在投资发展进程中,是不是也存在这种现象或者趋势,值得我们深入研究。回顾以前对相关问题的研究成果,我们发现改革开放以来浙江省资本贡献率、投资效率等的变动趋向还缺乏系统的定量研究。本文的研究框架如下:首先在第二部分简要介绍了改革开放以来浙江投资运行的主要特征;第三部分着重分析了浙江省投资率和投资效率的变动情况;第四部分是本文的重点,利用柯布一道格拉斯生产函数和索洛增长速度“余值”法对我省资本贡献率和全要素生产率等情况进行了系统研究并做出了判断结论;最后一部分,从投资建设角度提出了加快浙江经济发展方式转变的对策建议。

二、浙江投资运行的主要特征

新中国成立尤其是改革开放以来,我省投资规模迅速扩大。建国初期的1950年,全省固定资产投资总额仅有0.21亿元,到2008年,全省全社会投资9323亿元,年均增长20.3%。其中,1979-2008年全省累计实现投资63607亿元,年均增长22.1%。

1.产业投资结构不断优化调整。在我省投资规模不断扩大的过程中,投资结构也在进行着不断的优化调整。从我省三次产业投资结构变动看,1979年国有等经济单位三次产业投资比例为18.1:46.7:35.2,第一产业还占有相当的份额。随着工业和服务业投资力度加大,我省产业投资结构继续优化调整。2008年,限额以上三次产业投资比重进一步调整为0.4:46.1:53.5。总体上说,我省产业投资结构的调整符合经济发展的内在要求。

2.基础设施投资快速发展。改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,我省基础设施投资力度不断加强。仅2003-2008年全省限额以上基础设施投资总额就有11882亿元。其中,水利环境和公共设施管理业、交通运输业、电力燃气及水的生产和供应业累计投资分别达3668、3604和2818亿元。同时,我省教育、文化、卫生及体育等行业虽然投资总量不大,但投资增长也比较快。这些投资项目的建成有效地缓解了交通、电力、通信等对社会经济发展的“瓶颈”制约,为经济发展奠定了良好的基础,极大地促进了我省经济的发展。

3.工业投资结构有序推进。改革开放以来,我省开展了大规模的工业建设。1979-2002年,全省工业(不含个体)累计投资7074亿元,2003-2008年限额以上工业累计投资17768亿元。2008年,由于受国际金融危机的影响,在全省投资增幅相对较低的情况下,代表着先进制造业发展方向的我省装备制造业投资仍增长18.0%,占限上制造业投资的比重也由2003年的30.2%提高到46.3%。目前,全省工业结构和布局得到明显优化,初步形成了化工、机械、钢铁、电子、建材、有色金属、食品、医药等门类比较齐全的工业体系。

4.房地产投资快速增长。改革开放以来特别是上世纪90年代以来,我省房地产投资快速增长。2008年,全省房地产开发投资规模2023亿元,房地产开发投资占全社会投资的比重由1990年的5.1%上升到21.7%,已成为全社会投资的主要组成部分之一。2001年以来,我省房地产市场得到进一步培育和发展,其他类型物业如办公楼、商业营业用房等也出现了长足的发展。浙江城镇人均住房使用面积由1983年的9.4平方米提高到2008年的34.33平方米,居民居住条件得到了明显提高。

三、基于ICOR的浙江省投资效率分析

在上一部分对浙江省投资运行情况进行简要分析的基础上,本部分将逐步研究浙江省投资率、投资效率等的变动特征,并就其成因进行讨论分析。

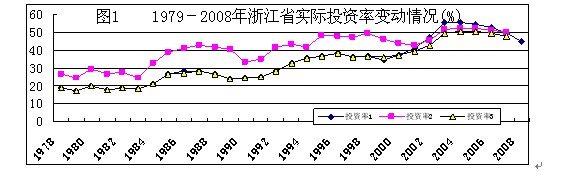

1.浙江投资率变动情况分析。改革开放以来,我省固定资产投资以年均超过20%以上的速度增长,1993年增速更是高达89.3%,1994年以来全社会投资占GDP的比重均超过了35%,2004年更是达到了52.5%。

为了消除价格变动因素的影响,本部分研究所需数据都进行了价格调整,我们采用该数据计算得到各种的实际投资率[1]。从全社会固定资产投资占GDP比重的投资率1,资本形成总额占支出法GDP比重的投资率2以及固定资本形成总额占支出法GDP比重的投资率3来综合分析,改革开放以来,三种投资率平均分别为33.27%、40.68%和32.04%,而进入2000年后,三种平均投资率上升明显,分别高达50.11%、49.37%和47.23%。但在2005年以后,我省投资率出现明显的下降趋势,2008年投资率下降到45.2%。参阅国内外相关研究成果不难发现,这一水平和发达国家,即便是部分发展中国家,甚至和我国经济发达省份广东等省市相比,我省投资率还是相对较高的。在目前我省经济面临转型升级、资源约束加大的关键时期,我省偏高的投资率是否意味着我省投资存在一定程度的过热或者浪费现象呢?要想准确回答这一问题,就需要去考察我省投资效率的问题。

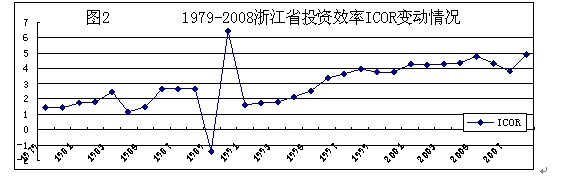

2.浙江省投资效率分析。衡量投资效率的方法有很多,比如投资效果系数、投资对GDP拟合系数、边际资本产出比率等等。在本文中,回顾前人研究成果,我们认为采取边际资本产出比率这一指标进行分析具有较强的理论和现实意义。边际资本产出比率ICOR(Incremental Capital-Output Ratio)是反映投资效益的一个指标,指的是增加单位总产出所需要的资本增量。如果用K表示资本存量,△K表示资本增量,用Y表示产出,△Y表示总产出增量,则。当ICOR提高时,说明增加单位总产出所需要的资本增量增大,也就意味着投资效率的下降,反之亦然。

同样我们在计算ICOR这一指标时扣除了价格因素的影响,得到浙江省各年份的实际ICOR值,并绘制了1979-2008年ICOR变动图,如图2。由于该数据序列在1989年出现了极小的异常值,我们用10年移动平均进行了处理以使得整个图形能够更好的反映整个ICOR的运行态势。从图2上不难看出,改革开放以来我省ICOR曲线总体上处于上升趋势,即投资效率是不断下降的,尽管在某一时间段内也曾出现过投资效率的回升。但是可喜的是,2006年、2007年我省投资效率出现了明显回升,2008年由于受国际金融危机的影响,企业盈利能力下降、投资收益降低,投资效率再次下降。

[1]在本文的研究中,计算实际投资额、实际资本形成总额和实际固定资产总额时,会用到固定资产投资价格指数这一指标,但是我省在1995年才进行这方面的统计工作。这就意味着1978-1994年这一指标需要测算得到,本文采用复旦大学张军教授研究方法进行测算得到这部分数据。

1979—2008年我省ICOR平均值为3.07。分时期看,其变动与经济增长周期基本相吻合。

在改革开放初期,由于生产力的解放,我省地区生产总值增长迅速,同时由于该时期我省资本存量相对较少,使得这一阶段的投资效率很高,即ICOR值很小。其中1979—1985年我省平均ICOR仅为1.64,远远低于1979—2008年的平均水平。1989年、1990年间由于特殊原因使经济增长速度放缓,我省实际产出增长较少,从而导致1989年异常高的投资效率和1990年异常低的投资效率。

上世纪90年代以来,我省投资规模迅速扩大。1991—2000年,全省ICOR平均值迅速增加到2.84左右,与之相伴的是投资效率的明显下降,ICOR值由1991年的1.65上升到2000年的3.76。其中部分原因在于1998—2000年左右受亚洲金融危机的影响,我国经济增长速度处于低落期,为了刺激国内需求,国家推出积极的财政政策也在一定程度上刺激了我省投资的快速发展,导致边际资本产出比指标出现明显上升。

表1 浙江省投资效率变动情况

年 份 | 平均投资效率 | 年 份 | 平均投资效率 |

1979-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 | 1.64 2.88 1.98 3.7 4.4 4.37 | 1979-1990 1991-2000 2001-2008 1979-2008 | 2.38 2.84 4.39 3.07 |

2001—2008年,我省ICOR平均值继续上升,这一阶段平均投资效率下降明显。但是从这一时期各年份的具体数据分析,2001-2005年ICOR平均值不断上升,在2005年ICOR指标达到阶段性高点后,2006年、2007年出现一定程度的下降,2008年该指标又有所回升。这也能够表明这几年我省的投资效率出现了好转的迹象。

3.对投资效率变动情况小结及原因解释。改革开放初期,我省投资效率一直处于较高水平, 上世纪90年代中后期我省投资效率则一直处于下降态势,这一现象一直持续到2005年,其后又有所上升。投资效率和投资率的运行轨迹基本一致,这一方面表明投资对我省经济发展的重要作用,另一方面也说明我省投资也存在阶段性的过热现象。但是2005年以来,随着宏观调控的深入实施,我省投资结构不断深入调整,我省投资效率出现了明显的上升势头,也就是说浙江省经济发展的投入代价也出现了明显好

转,即比前期低的投资增长水平也可以保证我省经济又好又快发展。

四、投资对浙江经济增长贡献率的实证研究

通过对前人相关研究成果的对比分析,我们认为柯布一道格拉斯生产函数和索洛增长速度“余值”法为测定我省投资对经济增长的贡献率提供了一种切实可行的方法。本文先运用柯布一道格拉斯生产函数计算出产出对资本和劳动的弹性系数,然后运用索洛增长速度“余值”法得到投资等要素对经济增长的贡献率,并对此进行系统研究。

(一)柯布—道格拉斯生产函数和索洛增长速度“余值”法简介

柯布—道格拉斯生产函数和索洛增长速度“余值”法的主要思想是把促进经济增长的因素归纳为劳动、资本和技术三大方面,并且从数量上将每个因素对经济增长的作用分离出来,据以测算每个因素的增长对经济增长的贡献率。这一方法概念明确,涵义清楚,有系统的理论经济学为依据,科学性强,分析结果基本揭示了经济增长的规律,在世界许多国家的长期经济增长研究中得到广泛的应用。

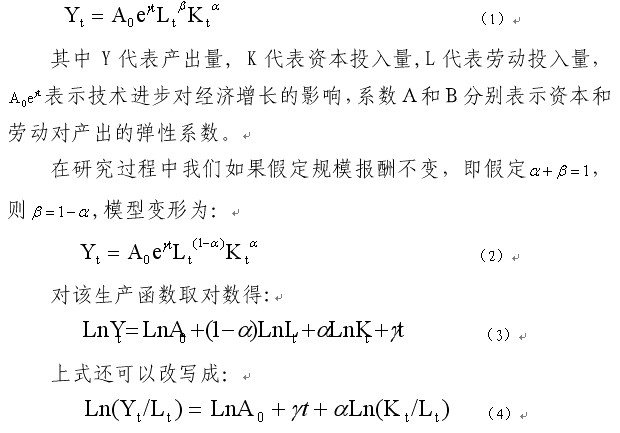

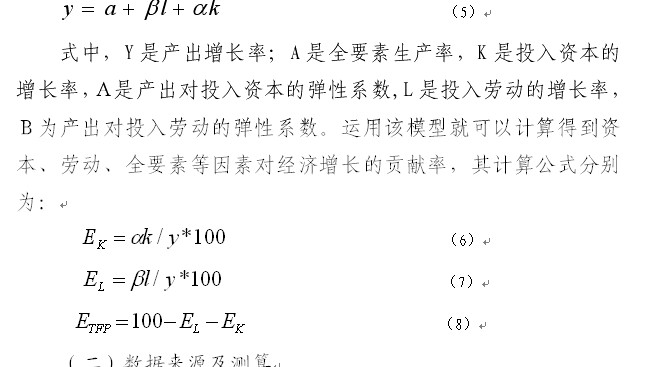

1.柯布-道格拉斯生产函数简介。美国数学家柯布(Charles W.Cobb)与经济学家道格拉斯(Paul Douglas)通过研究1899至1922年美国的资本与劳动力数量对制造业产量的影响,提出了著名的柯布—道格拉斯生产函数,其基本形式为

2.索洛增长速度“余值法”简介。索洛(1957)提出的索洛余值法是通过估算总量生产函数,在规模报酬不变和希克斯中性技术假设下,通过估算资本产出弹性来计算资本的贡献率,产出增长率扣除各投入要素增长率后的残差即获得全要素生产率增长。全要素生产率(TFP)的含义是指“生产活动在一定时间内的效率”,即资源包括人力、物力、财力的开发利用效率。它反映产出增长中不能为生产要素的投入所解释的部分,包括来自微观技术效率改进和来自资源配置效率改进两个组成部分。在计算上,全要素生产率是除去劳动、资本等要素投入之后的“余值”,由于“余值”还包括没有识别带来增长的因素和概念上的差异以及度量上的误差,只能相对衡量效益改善和技术进步的程度。

索洛增长速度“余值法”模型,可以在上述一般生产函数的基础上通过数学演化而得出。

对一般生产函数求全微分即可得到索洛增长速度“余值法”模型:

(二)数据来源及测算

根据柯布—道格拉斯生产函数模型,我们选取相关数据反映经济增长、劳动投入和资本投入的相关变化情况,并根据模型的需要对数据进行适当的处理,其中最为关键和困难的是对我省资本存量的估算。

1.浙江资本存量的估计。考察投资或资本对经济增长的贡献程度,首要的工作是估计历史资本存量的大小。由于我省还没有进行大规模的资产普查,无法直接得到历史资本存量的相关数据。通过回顾对我国(省域)各种资本存量测算方法的对比分析,不难发现复旦大学张军教授提出的相关测算方法具有较高的可操作性,且具有较强的理论和实践意义。本文也将借鉴其研究方法对我省物质资本存量进行估算,估算出2006-2008年浙江资本存量,其他年份数据直接来自其计算结果。由于篇幅所限,将不给出具体的测算过程。

2.劳动投入和产出。就劳动投入指标而言,是指生产过程中实际投入的劳动量,一般用标准劳动强度得出劳动时间来衡量。由于统计数据来源的限制,我们也选择普遍采用的各年末从业人员数量作为劳动投入的指标。衡量经济产出的指标我们选用地区生产总值,并按1978年不变价格通过计算得到实际地区生产总值。

(三)模型的建立与实证检验

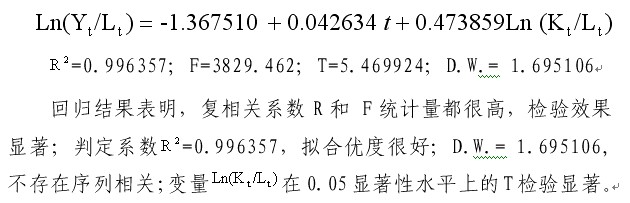

1.资本产出弹性的估计,我们对上述方法得到的数据序列采用EVIEWS5.0统计分析软件进行回归拟合,通过对拟合的各个方程的对比分析,我们得到如下回归方程,具体结果和主要检验参数如下:

从模型的回归结果可以看出,资本投入和劳动投入的产出弹性分别为0.473859和0.526141,即表明当资本投入和劳动投入每增加1%,分别给经济带来0.473859%和0.526141%的增长。

2.资本贡献率的侧度。

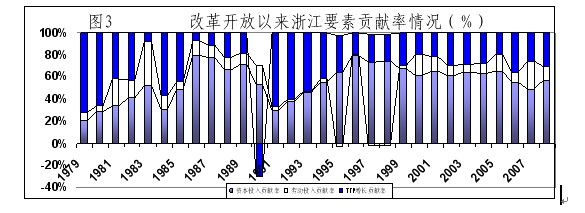

根据上述方程,我们测算出来资本贡献率、劳动贡献率和全要素贡献率的结果,具体变动情况见图3。从图中我们明显可以看出资本投入对浙江经济增长所起的关键作用。1979—2008年浙江平均资本贡献率为58.07%,平均劳动贡献率9.97%,平均TFP贡献率31.96%。1992年之前资本对增长的贡献率波动较大,1992年至1996年随着市场经济的进一步深化,投资比重持续增加,使得资本贡献率持续增加,由1991年的29.9%增加到1996年的79.75%,而同期的TFP增长率则由11.99%下降到2.49%,这充分反映了这一时期较为粗放式的经济发展方式。自1997年以来,资本贡献率虽然稳步下降,但1997-2008年63.37%的平均贡献率仍处于较高水平。浙江省在经历2001-2005年资本贡献率较为平稳的运行后,2006年、2007年该数据有了明显下降,表明了我省投资即资本形成在经济增长中的作用有了明显下降的趋势。但长期超过50%的投资贡献总体上表明目前浙江经济增长仍表现为投入型增长模式,经济增长的驱动力仍是资本要素的增加。

3.全要素生产率(TFP)分析。

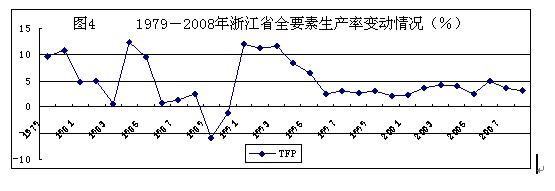

按照索洛增长速度“余值法”,我们还可以计算得到改革开放以来浙江省全要素生产率的变动情况(如图4所示)。1991年之前我省全要素生产率波动比较剧烈,自1993年TFP经历了连续下降的阶段,到2000年到达这个阶段的低点后又有所上升,其间也有震荡,最近两年再次出现下降。究其原因,主要是早期TFP的频繁波动反映了改革开放早期经济体制和市场条件发生的很大变化,制度上的变化极大地解放了生产力,使经济出现高速增长,也带来了1979—1985年间较高的TFP均值(7.52%)。随着改革的不断深入,一些制度上的深层次矛盾逐渐显现,从而制约了全要素生产率的增长。1992年邓小平南巡讲话是改革过程中的重大事件,改革的深化提高了全要素生产率,1992~1995年间平均值上升为9.41%。2000—2008年全要素生产率运行较为平稳,基本上呈现小幅的先升后降的格局,均值为3.37%。

(四)实证部分结论

通过上面部分对经济增长因素的实证分析,我们可以得到如下结论:

1.目前浙江经济发展方式仍然具有显著的投资驱动型特征,但近几年已经开始出现资本贡献率下降的趋势。尽管近些年,资本投入在浙江经济发展中的贡献率有所下降,但长期超过50%的资本贡献率,表明目前投资在浙江经济增长各要素中仍然占据最重要的地位,快速的经济增长仍依靠的是大量的资本投入的格局并没有得到显著改变。相对而言,劳动投入的平均贡献率仅为9.97%,大量投资造成了资本深化过程中的资本对劳动的替代。

结合我省的经济发展的实际综合分析,我省投资率、投资效率以及投资对经济发展的贡献等诸项指标近几年都出现了较为明显的好转,从这些趋势我们不难得到以下判断:从动态上考察,浙江省经济发展方式正加快由粗放型向集约型增长转变;从静态上讲,目前浙江省经济发展方式已处于准集约经济增长时期,即它是一种兼具集约与粗放特征的经济发展方式,既不能把它简单地归结为粗放型经济增长,也不能简单地归结为集约型经济增长。

2.全要素生产率贡献率近些年出现上升迹象。本文所计算的全要素生产率包含了除资本和劳动投入以外所有促进经济增长的因素,其中当然包括制度变迁、技术进步和人力资本对经济增长的作用。1979—2008年TFP平均贡献率为31.96%。与全国数据相比较,全要素生产率对经济增长的贡献率9.59%(见郭庆旺、贾俊雪,2005),明显较高。这一方面说明在改革开放过程中浙江省市场经济发育状况较好,另一方面也表明浙江省在技术进步和人力资本积累方面领先于全国水平,是其长期经济发展水平领先于全国的一个重要原因。这也为今后我省加快经济发展方式转变提供了一个有益的发展思路。

五、加快浙江经济发展方式转变的对策建议

改革开放以来,在投资快速增长的驱动下,我省固定资本形成日趋扩大,存量资本不断上升,推动了我省经济又好又快发展。目前浙江经济发展在经历国际金融危机的洗礼后,面临着一个更加重要的发展阶段。这个时期投资建设必须要以推进投资方式及结构的转变,提高投资的效率,加快“粗放型投资”向“集约型投资”转变进程等为发展的中心任务,这样才能对浙江经济发展方式加快转变产生更大的作用。

1.加快投资结构调整步伐,切实提高投资效率。今天的投资结构就是明天的产业结构。尽管近几年浙江投资结构出现了一定程度的转变和优化,但是整个产业结构仍然没有发生根本性的转变。目前我省要实现经济的持续发展,必须更加关注投资效率的提高,将经济发展的引擎由投入量的扩大转变为生产效率的提高。根据浙江现阶段的投资形势,今后投资的重点工作应该是进一步优化调整投资结构,限制高能耗、高物耗、污染重行业投资的过快增长,支持有利于提高产业技术水平、有利于发展循环经济、有利于加强薄弱环节的行业投资与建设。坚决制止盲目投资和低水平重复建设,努力提高投资效率,实现经济发展方式的根本性转变。

2.继续推进投资主体的转变。为应对金融危机的影响,2008年起我国实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,其中重要的手段就是加大国有投资的力度。国有投资力度的加大,为这一阶段我省经济的平稳运行发挥了至关重要的作用。但是从长远看,以民间投资为主的非国有投资才更加具有效率和活力,应该成为我省经济发展的主力军。因此要提高投资效率,必须推进投资体制的进一步改革与深化,更多地依靠民间投资。但民间投资往往忽视协调效应,容易发生重复投资、浪费性投资、低技术投资的现象。因此,在投资主体转变时,一方面要有计划地稳定国有投资;另一方面,政府在投资政策的制订和把握上应加强对私人投资的引导和规范,使民间投资者产生正确的理性预期,将项目投向更有效率、更有作用的领域。

3.加大现代服务业投资力度,培育新的投资增长点。服务业是当今世界经济发展的重要动力和源泉,也是今后我省经济增长最具活力的产业。我省的服务业正处在发展的重要时期,许多产业可以说还是方兴未艾。除了传统服务业外,许多现代服务业还处在初始发展阶段,是一个发展前景十分广阔的朝阳产业,比如金融保险证券业、现代物流业、科技教育卫生事业、餐饮服务旅游业、文化产业、信息和社会中介服务业等。加快发展就需要必要的投入,通过加大服务业的投资力度,促进全省服务业高水平、跨越式发展,提高其在经济总量中的比重,使三次产业比例关系更加协调。

4.促进高新技术产业等高附加值产业的发展,加快用高新技术和先进适用技术改造传统产业力度。发展高新技术产业是转变经济增长方式的必然路径,然而并非所有的高新技术产业都能带来经济的可持续增长。在目前在全球化分工的背景下,我省需要发展的是具有高附加值的产业,而非简单定义如组装性质的高新技术产业。发展高附加值产业,一方面是发展知识、技术密集型产品;另一方面,通过推行品牌战略,传统产业依然能够获得高附加值。同时我省要围绕传统产业的结构优化与技术升级,以提高技术创新能力为基础,以信息技术等高新技术及先进适用技术的推广应用、关键技术创新与集成、重大技术装备研制和产品更新换代为重点,将高新产业的发展提高到事关浙江经济可持续发展和内生增长的全局高度,逐步将战略性高新产业发展成为经济社会发展的主导力量。同时加速传统产业的改造和提升,激发传统产业的活力。

参考文献:

[1]浙江省统计局,浙江省统计年鉴2009年,中国统计出版社,2009。

[2]张军,资本形成、投资效率与中国经济增长,清华大学出版社,2005年。

[3] [美]古扎拉蒂,计量经济学,中国人民大学出版社,2002年。

[4]易丹辉,数据分析与EVIEWS应用,中国统计出版社,2002年。

[5]李治国、唐国兴,资本形成路径与资本存量调整模型——基于中国转型时期的分析,经济研究,2003,(2)。

[6]周建、汪伟,资本形成、投资效率与经济增长之间的动态相关性,财经研究,2006(2)

[7]黄勇峰、任若恩、刘晓生,中国制造业资本存量永续盘存法估计,经济学(季刊),2002(2)。

[8]冯强,杨桂丽,宁波科技进步贡献率的测算研究,合作经济与科技,2009,(7)。

[9]郭庆旺,贾俊雪,财政投资的经济增长效应:实证分析[J].财贸经济,2005,(4)。

[10]靳涛,资本倚重、投资竞争与经济增长--中国转型期经济增长的再思索(1978~2004),统计研究,2006,(9)。