绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

制造业用工缓慢回升 稳定就业形势依然严峻

——对嘉兴、绍兴市制造业用工的调查

在国际金融危机持续蔓延的背景下,经济增长对就业的拉动作用减弱,经济下行带来企业用工需求削减,劳动者就业机会减少。反之,如果企业用工需求回升,则意味着经济运行已趋稳回升,劳动者就业机会将增加。为深入了解金融危机以来我省就业形势的变化及存在的问题,跟踪了解企业用工的最新动向,为贯彻省委、省政府“标本兼治、保稳促调”的经济工作战略提供科学依据,6月上旬浙江省统计局会同嘉兴市统计局、绍兴市统计局,对受金融危机影响最大的经济主体——制造业进行了一次企业用工状况的专项调查。本文通过对嘉兴、绍兴两市企业用工调查结果的剖析,以期对全省制造业企业就业形势演变做出初步判断和评价,并对当前稳定就业提出若干对策建议,供领导和有关部门参考。

一、调查概况

根据企业用工调查的典型性特点,省统计局设计了问卷调查和走访企业调研相结合的调查方案。调查问卷共分两个部分:第一部分调查企业员工数量、停工放假情况和用工增减变化趋势。鉴于从去年四季度开始工业下滑的情况,这次调查的基期为2008年9月末,企业员工数量共调查了2008年9月末、12月末,2009年3月末,5月末四个时点数及6月份预计数,同时调查了2009年5月、6月(预计)的停工放假和用工增减变化情况;第二部分为选择性问题调查,调查了当前企业生产经营状况、用工情况及原因、下半年用工情况预计、影响企业用工的原因、就业形势判断等9个方面的相关问题。问卷调查结束后,为掌握问卷调查所采集数据的质量,深入了解企业经营及用工变化情况,我们还对绍兴市部分县(市、区)的被调查企业进行了个别走访调研。

本次调查所选取的企业全部为制造业企业。6月上旬,从嘉兴市、绍兴市今年5月份规模以上工业企业名录库中,分行业、规模、经济类型,随机各抽取了300家(共600家)企业进行用工情况的调查,回收有效样本597家,其中嘉兴市297家,绍兴市300家。所选取企业中,大型企业53家、中型企业403家、小型企业141家,分别占样本总数的8.9%、67.5%和23.6%。样本企业共涉及17种经济类型,27个行业大类,分布如表1、表2所示,调查样本对两市均具有代表性。

表1 企业按行业大类和大、中、小型规模分布

合计 | 农副食品加工业 | 食品制造业 | 饮料制造业 | 纺织业 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草 | 家具制造业 | 造纸及纸制品业 | 印刷业和记录媒介的复制 | 文教体育用品制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 医药制造业 | |

合计: | 597 | 1 | 4 | 5 | 246 | 64 | 20 | 3 | 16 | 12 | 3 | 4 | 19 | 7 |

大型企业 | 53 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

中型企业 | 403 | 1 | 2 | 3 | 182 | 42 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 |

小型企业 | 141 | 0 | 1 | 0 | 52 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |

化学纤维制造业 | 橡胶制品业 | 塑料制品业 | 非金属矿物制品业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 金属制品业 | 通用设备制造业 | 专用设备制造业 | 交通运输设备制造业 | 电气机械及器材制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 工艺品及其他制造业 | |

合计: | 23 | 4 | 16 | 13 | 7 | 2 | 16 | 34 | 10 | 13 | 20 | 19 | 8 | 8 |

大型企业 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |

中型企业 | 17 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 11 | 20 | 6 | 8 | 10 | 15 | 6 | 7 |

小型企业 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |

表2 企业按经济类型和大、中、小型规模分布

合 计 | 集 体 | 股份合作 | 国有独资公司 | 其他有限责任公司 | 股份有限公司 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限责任公司 | 私营股份有限公司 | 其 他 | 与港澳台商合资 | 与港澳台商合作 | 港澳台商独资 | 港澳台商投资股份有限公司 | 中外合资经营 | 中外合作经营 | 外资企业 | 外商投资股份有限 | |

合计 | 597 | 3 | 8 | 2 | 53 | 36 | 10 | 3 | 246 | 13 | 2 | 58 | 2 | 46 | 1 | 59 | 1 | 50 | 4 |

大型企业 | 53 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 |

中型企业 | 403 | 2 | 4 | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 143 | 9 | 1 | 48 | 2 | 35 | 1 | 51 | 0 | 36 | 3 |

小型企业 | 141 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 87 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |

二、制造业企业用工变化基本情况

调查结果显示,制造业企业用工人数受金融危机影响总体波动较大,自去年4季度和今年1季度连续两个季度下降后,2季度开始企业用工呈现平缓回升态势,但尚未恢复到去年9月末的水平。

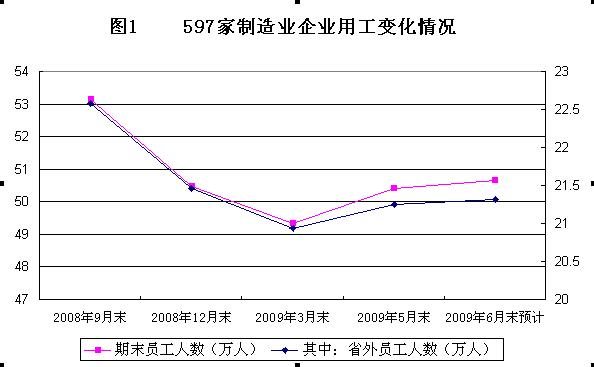

1.企业用工总体波动较大,二季度以来平缓回升。从本次调查的597家企业期末员工数看,2008年9月末拥有员工(包括派遣工,下同)53.13万人,12月末为50.46万人,自去年9月以来,制造业企业用工出现较大幅度下降,12月末比9月末减少5%;到今年3月末继续下降为49.33万人,比2008年12月末减少2.2%,比9月末减少7.2%,至此,经过两个季度的下降,企业用工已降至最低点;今年二季度以来企业用工呈现平缓回升态势,5月末为50.40万人,比3月末增加用工1.07万人,增长2.2%,与去年底基本持平,但尚未恢复到去年9月末的水平。预计6月末为50.64万人,比5月末增加0.5%。在被调查的企业中,浙江省外户籍的员工变化趋势与全部员工变化趋势完全相同,也呈现“两降一升”的局面(详见图1)。

需要说明的是,上图所反映的企业用工变化的轨迹综合了季节性用工变化与金融危机影响双重因素。从上世纪90年代中后期开始,浙江企业用工呈现“大进小出”的格局,用工季节性特征明显:每逢12月份,随着生产旺季的到来,企业对人力资源的需求达到顶峰,用工大量增加;而到了春节之前,大批省外务工人员返乡过年,鉴于2008年春节前冰雪灾害影响返乡及四季度金融危机影响的迅速显现,今年春节前返乡过年的时间有所提前,人数明显增加,致使企业用工急剧下降。考虑到以上用工的季节性变化因素,我们认为金融危机对我省企业用工影响最严重的时期应该是去年底,12月份用工下降的幅度较大,而今年一季度的用工减少也主要集中在1—2月期间。

2.目前增加用工的企业多于减少用工的企业,停工放假的企业不到一成。从被调查企业近期用工增减变动情况分析,5月份,比上月增加用工的企业占42.5%,用工不增不减的企业占23%,比上月减少用工的企业占34.5%;预计6月份,比上月增加用工的企业占34.9%,用工不增不减的企业占41%,比上月减少用工的企业占24.1%(详见表3)。调查企业中5月份比上月增加用工的企业增加员工1万人,减少用工的企业减少员工0.62万人,净增加占同期员工的比例为0.75%。预计6月份比上月增加用工的企业增加员工0.62万人,减少用工的企业减少员工0.35万人,净增加占同期员工的比例为0.53%。在597家被调查的企业中,5月份有38家(占6.4%)企业有停工放假员工2225人,占这38家企业员工的9.8%,占全部被调查企业员工的0.44%;预计6月份有36家企业有停工放假员工2215人,占这36家企业员工的10.2%,占全部调查企业员工的比例为0.43%(详见图2)。

表3 597家制造业企业5、6月份用工增减变化 | ||||||

企业数(个) | 结构(%) | 员工人数(人) | ||||

5月份 | 6月份 预计 | 5月份 | 6月份 预计 | 5月份 | 6月份 预计 | |

合 计 | 597 | 597 | 100 | 100 | 3827 | 2659 |

用工比上月增加 | 254 | 208 | 42.5 | 34.9 | 10024 | 6204 |

用工不变 | 137 | 245 | 23.0 | 41.0 | ||

用工比上月减少 | 206 | 144 | 34.5 | 24.1 | -6197 | -3545 |

停工放假 | 38 | 36 | 6.4 | 6.0 | 2225 | 2215 |

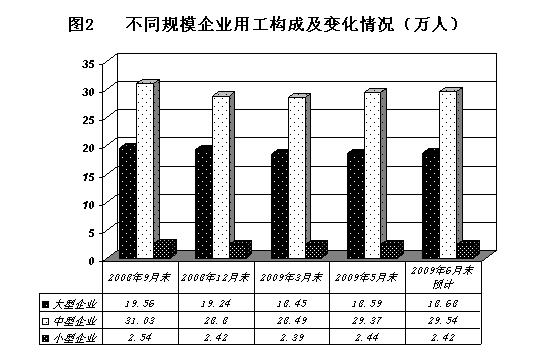

3.不同规模企业用工均出现回升,大中型企业比小型企业回升稳定。从被调查企业看,今年3月末,大型企业用工比上年9月末减少5.7%,中型企业减少8.2%,小型企业减少5.9%。3月份以来不同规模企业用工均出现回升。5月末,大型企业员工数量比3月末增加0.8%,中型企业增加3.1%,小型企业增加2.1%。预计6月份用工量,大型企业能达到去年9月份的95.5%,中型企业达到95.2%,小型企业达到95.3%(参见图2)。

从近期企业用工增减变化看,大型企业比小型企业回升稳定。今年5月份,大型企业比4月份净增加用工1965人,中型企业比4月份净增加用工1928人,小型企业比4月份净减少用工66人;预计6月份大、中、小型企业分别比5月份净增加用工806人、1758人、95人。另据今年5月末数据,597家制造业企业中,53家大型企业共拥有员工18.59万人,平均每家企业3507人;403家中型企业共拥有员工29.37万人,平均每家企业729人;141家小型企业共拥有员工2.44万人,平均每家企业173人。大、中型企业员工数分别是小型企业的20.3倍和4.2倍,由于大中型企业用工规模较大,且分别在今年5月较明显净增加用工,预计6月还将净增加用工,从而促使总体用工趋稳回升。从停工放假情况看,主要分布在中小企业。5月份停工放假员工中,大型企业占2.3%,中型企业占69.4%,小型企业占28.3%,分别占5月份大、中、小型企业全部员工数的0.03%、0.5%、2.6%。

4.内资企业用工情况好于外资企业,港澳台商投资企业好于外商投资企业。今年5月末,内资企业用工量相当于去年9月份的96.9%,比外资企业的91.3%高出5.6个百分点;预计6月末内资企业用工量比5月末回升2.7个百分点,高出外资企业6个百分点,相当于去年9月末的99.6%,比外资企业高出11.6个百分点。在内资企业中,其他企业(含集体企业、股份合作企业、国有独资公司)、股份有限公司和有限责任公司用工情况好于私营企业,5月末用工量分别相当去年9月末的99.2%、98.4%和97.9%,高于私营企业(96.2%)。在外资企业中,港澳台商投资企业用工情况明显好于外商投资企业,前者5月末用工量比3月末增长12.6%,已相当于去年9月末的107.1%,而后者5月末用工量比3月末只增长0.6%,相当于去年9月末的81.7%(详见表4)。

表4 按经济类型分的制造业企业用工变化情况 | ||||||||

企业 数(个) | 期末员工数(万人) | 5月末比3月增减(%) | 5月末为2008年9月末的 (%) | |||||

2008年9月末 | 2008年12月末 | 2009年3月末 | 2009年5月末 | 2009年6月末预计 | ||||

合 计 | 597 | 53.13 | 50.46 | 49.33 | 50.40 | 50.64 | 2.2 | 94.9 |

内资企业 | 376 | 33.67 | 33.14 | 32.51 | 32.64 | 33.52 | 0.4 | 96.9 |

有限责任公司 | 53 | 5.80 | 6.06 | 5.66 | 5.68 | 5.72 | 0.4 | 97.9 |

股份有限公司 | 36 | 5.13 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.06 | -0.2 | 98.4 |

私营企业 | 272 | 21.42 | 20.73 | 20.45 | 20.60 | 20.73 | 0.7 | 96.2 |

其他企业 | 15 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 2.01 | -2.2 | 99.2 |

外资企业 | 221 | 19.46 | 17.32 | 16.82 | 17.76 | 17.12 | 5.6 | 91.3 |

港澳台商投资企业 | 107 | 7.34 | 6.91 | 6.98 | 7.86 | 7.10 | 12.6 | 107.1 |

外商投资企业 | 114 | 12.12 | 10.41 | 9.84 | 9.90 | 10.02 | 0.6 | 81.7 |

目前,停工放假企业以外商投资企业、私营企业居多。5月末停工放假员工中,外商投资企业占43.3%,私营企业占33.2%,港澳台商投资企业占12.9%,股份有限公司占10.1%,其他经济类型企业只占5%。外商投资企业停工放假员工占其员工总数的0.97%,明显高于其他企业0.44%的平均水平。

5.化纤、专用设备等少数行业企业用工量已超过去年9月末水平,其他行业不同程度上低于去年9月末水平。由于嘉兴、绍兴产业特色的不同,主要行业及用工恢复情况有所差异。嘉兴市样本量居前四位的行业是:纺织业80家,纺织服装、鞋、帽制造业42家,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业18家,通用设备制造业18家,这四个行业的样本企业5月末用工量分别为去年9月末的93.8%、101.3%、78.4%和87.8%,纺织服装、鞋、帽制造业恢复用工情况最好。绍兴市样本量居前四位的行业是:纺织业166家,纺织服装、鞋、帽制造业22家,通用设备制造业16家,化学纤维制造业13家,这四个行业的样本企业5月末用工量分别为去年9月末的97.1%、96.5%、96.9%和100.4%,化学纤维制造业恢复用工情况最好。由于抽样调查的局限性,我们对两市调查样本合计达10个企业以上的15个行业进行了汇总分析,具体数据详见表5。至5月末,化纤、专用设备这两个行业用工水平已完全恢复,并超过去年9月份用工人数,但幅度不大,分别增加1.8%和1.9%。其他13个行业中,纺织、服装、通用设备、金属、塑料与交通运输设备制造等6个行业5月末用工人数已恢复到去年9月末95%以上,一定程度上反映了这些行业对外部经济环境剧变的敏感性和已形成较强的适应性;电气机械、家具、非金属与造纸等4个行业对环境变化的反应相对滞后,5月末用工人数大致恢复到去年9月末90-95%;皮革毛皮羽绒业、通信设备、化学原料3个行业用工人数恢复较慢,分别仅为去年9月末的79.8%、83.1%和88.8%,用工情况全面回暖仍有待时日。

表5 按行业分的制造业企业用工变化情况

企业数(个) | 期末员工数(万人) | 5月末比3月末增减(%) | 5月末为2008年9月末的 (%) | |||||

2008年9月末 | 2008年12月末 | 2009年 3月末 | 2009年5月末 | 2009年6月末预计 | ||||

合 计 | 597 | 53.13 | 50.46 | 49.33 | 50.40 | 50.64 | 2.2 | 94.9 |

#纺织业 | 246 | 17.96 | 16.52 | 16.38 | 17.33 | 16.65 | 5.8 | 96.5 |

纺织服装、鞋、帽制造业 | 64 | 6.33 | 6.13 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | — | 99.7 |

通用设备制造业 | 34 | 3.45 | 3.38 | 3.26 | 3.31 | 3.31 | 1.5 | 95.9 |

化学纤维制造业 | 23 | 2.28 | 2.29 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 0.9 | 101.8 |

皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 20 | 1.88 | 1.68 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 0.7 | 79.8 |

电气机械及器材制造业 | 20 | 2.52 | 2.48 | 2.38 | 2.39 | 2.46 | 0.4 | 94.8 |

通信设备、计算机及其他电子设备 | 19 | 2.31 | 1.93 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 2.7 | 83.1 |

化学原料及化学制品制造业 | 19 | 1.61 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | 88.8 |

家具制造业 | 16 | 2.05 | 1.99 | 1.94 | 1.85 | 2.06 | -4.6 | 90.2 |

金属制品业 | 16 | 1.91 | 1.81 | 1.85 | 1.82 | 1.87 | -1.6 | 95.3 |

塑料制品业 | 16 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 2.8 | 96.1 |

非金属矿物制品业 | 13 | 1.76 | 1.67 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 0.6 | 90.9 |

交通运输设备制造业 | 13 | 1.44 | 1.71 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 2.2 | 95.8 |

造纸及纸制品业 | 12 | 0.92 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — | 90.2 |

专用设备制造业 | 10 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | — | 101.9 |

6.省内户籍员工减员幅度低于省外户籍员工,省内员工就业相对稳定。从597家被调查企业的员工户籍分布情况看,今年5月末共有员工50.40万人,其中省内户籍员工29.15万人,省外户籍员工21.25万人,分别占员工总数的57.8%和42.2%,比去年9月末分别减少4.6%和5.9%,省内户籍员工减幅低于省外户籍员工减幅。在用工人数减少的344家企业中,省内户籍员工比2008年9月末减少10.5 %,比省外户籍员工减幅(15.2%)低4.7个百分点;而增加用工的214家企业中,省内户籍员工5月末比2008年9月末增加4.4%,比省外户籍员工增幅(11.2%)低6.8个百分点。通过对企业2009年5月末与2008年9月末员工变动不同幅度进行分组分析(详见表6),可以看出:在减员企业中,省内户籍员工少减,省外户籍员工多减,而且随着减员幅度的扩大,省外户籍员工减员的力度明显大于省内户籍员工减员的力度;在增员企业中,省内户籍员工少增,省外户籍员工多增,而且随着增员幅度的扩大,省外户籍员工增员的力度大于省内户籍员工的趋势同样明显。增员的企业中,新增员工中约三分之一来自省内,三分之二来自省外。

表6 按户籍分的制造业企业用工变化情况

(以2009年5月末对2008年9月末员工的增减幅度分组)

企业数(个) | 2008年 9月末(万人) | 2009年 5月末(万人) | 2009年5月末比2008年9月末增减(%) | ||||

省内 | 省内 | 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | ||

小 计 | 597 | 30.55 | 22.58 | 29.15 | 21.25 | -4.6 | -5.9 |

一、用工下降 | 344 | 18.33 | 14.29 | 16.41 | 12.12 | -10.5 | -15.2 |

#下降20%以上 | 83 | 3.86 | 4.22 | 2.87 | 2.78 | -25.6 | -34.1 |

下降20-10% | 71 | 2.94 | 3.68 | 2.54 | 3.12 | -13.6 | -15.2 |

下降10%以内 | 190 | 11.53 | 6.39 | 11.00 | 6.22 | -4.6 | -2.7 |

二、用工持平 | 39 | 1.12 | 0.68 | 1.15 | 0.67 | 2.7 | -1.5 |

三、用工增加 | 214 | 11.10 | 7.61 | 11.59 | 8.46 | 4.4 | 11.2 |

#增长10%以内 | 137 | 9.01 | 5.48 | 9.15 | 5.83 | 1.6 | 6.4 |

增长10-20% | 37 | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.44 | 11.0 | 13.4 |

增长20%以上 | 40 | 0.91 | 0.86 | 1.13 | 1.19 | 24.2 | 38.4 |

三、企业用工的总体判断和存在的主要问题

今年以来,面对严峻复杂的经济形势,我省紧紧围绕“保增长、抓转型、重民生、保稳定”的工作主线,扎实做好“帮扶企业、保障就业、完善社保、促进和谐”等工作,把帮助企业渡过难关、稳定就业局势作为当前头等大事来抓,不断加大服务经济发展和保障民生的工作力度,努力把经济形势变化对就业工作的影响降到最低程度。随着政府各项政策措施的出台到位,就业形势呈现出一些积极的变化。从这次制造业企业用工状况问卷调查来看,目前用工形势总体稳定,但经济下滑趋势还未彻底遏制,经济增速减缓对就业的拉动能力减弱,就业领域中还存在一些突出的矛盾和问题,需要引以关注。

1.制造业用工正缓慢回升,目前生产基本正常的企业多于生产任务不足的企业, 半数以上的企业用工状况基本正常。调查数据显示,2008年四季度,制造业企业用工数量明显减少,并延续到今年一季度;二季度以来,制造业企业用工开始缓慢回升,5月末比3月末回升2.2%,预计6月份比5月份回升0.5%,二季度末比一季度末回升2.7%,与去年年底基本持平,但尚未恢复到去年9月末的水平,预计下半年制造业用工形势仍将维持缓慢回升的态势。从企业问卷调查情况来看,在“当前您所在企业的生产经营状况如何?”的调查中,47.1%的企业选择“金融危机影响不大,生产基本正常”,37.3%的企业选择“出口订单减少,生产任务不足”,9.2%的企业选择“价格下跌,无法接单组织生产”,6.4%的企业选择“生产形势好于上年同期”。说明目前生产基本正常的企业多于生产任务不足的企业,这两类企业在调查样本中占据相对多数,生产形势好于上年同期的企业占少数。在“您认为当前您所在企业用工情况如何?”的调查中, 53.3%的企业选择“用工情况与上年同期相比,变化不大”;用工减少占38.8%,25.4%的企业选择“企业虽然没有裁员,但上班时间明显缩短,加班加点减少,员工流失”,13.4%的企业选择“受金融危机的影响,企业减员增效”; 7.9%的企业选择“企业生产任务饱满,增加了用工”。

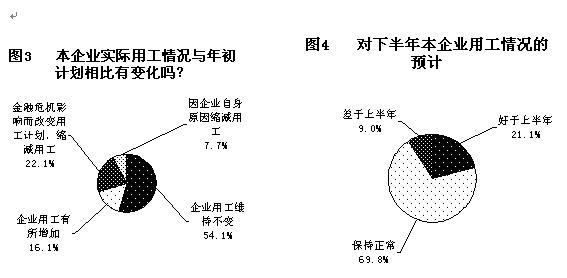

2.目前企业用工谨慎,半数以上企业维持年初用工计划。针对“本企业实际用工情况与年初计划相比有变化吗?”的问题,54.1%的企业选择“企业用工维持不变”,有16.1%企业选择“企业用工有所增加”,22.1%和7.7%的企业分别选择了“因金融危机影响而改变用工计划,缩减用工”和“因企业自身原因缩减用工”(详见图3)。在对今年下半年本企业用工情况的预计中,69.8%的企业预计下半年用工情况“保持正常”,21.1%的企业预计下半年用工“好于上半年”,明显多于预计“差于上半年”的企业(详见图4)。

3.多数企业认为影响企业用工的直接原因是企业自身的生产经营状况,经济下滑以致劳动力供大于求、高校毕业生就业难是当前就业领域存在的主要问题。在对“您认为影响企业用工情况的直接原因是什么?”问题的调查中,77.6%的企业认为是“企业自身的生产经营状况”,12.4%的企业认为是“企业对宏观经济形势的判断”,另有6.4%的企业认为是“企业的社会责任感”,仅有3.6%的企业将其归因于“政府的政策引导”。对于当前就业领域中存在的主要问题,35.8%的企业认为“经济下滑,劳动力供大于求”,34.5%的企业认为“高校毕业生就业困难”,22.3%的企业认为“外来农民工就业难度逐步增大”,只有7.4%的企业认为“政府对失业人员的安置措施不力”。就当前应采取哪些措施来改善就业状况的问题,有28.2%的企业希望政府“采取有力措施扭转经济下滑局势”,27.4%的企业希望政府“确保对企业的各项补贴和激励措施落实到位”,23.0%的企业希望“政策引导,鼓励用人单位增加就业机会”,21.4%的企业希望“加强职业培训,提高就业能力”,四项比例基本相差不大。

4.本地居民仍为近期新招用员工首选对象,高校毕业生与农民工就业相对困难。从前述分析看,下阶段企业用工有望稳中回升,但对于近期新招用工对象,44.9%的企业认为本地居民是其首选对象,列该选项被选率之首,20.1%的企业表示若新招用员工将把首先高校毕业生作为首选对象,18.8%的企业认为会首选外来农民工,16.2%企业将考虑除此三项选项以外的其他人选(详见表7)。不同规模的企业用人喜好不同,大型企业选择新招员工将首先考虑大学毕业生的比例达28.3%,分别比中型、小型企业高出8.4、10.6个百分点;中型企业选择新招员工将首先考虑农民工的比例达20.6%,分别比小型、大型高出2.9、13.1个百分点;小型企业选择新招员工将首先考虑本地居民的比例达49.7%,分别比大型、中型企业高出2.5、6.8个百分点。不同经济类型企业在选择新招员工来源上,内资企业选择将首先考虑本地居民的比例达47.9%,比外资企业高出8.1个百分点,外资企业将首先考虑大学毕业生、农民工的比例均为21.3%,分别比内资企业高出1.9、4.0个百分点。不同类型企业新招员工的来源偏好,对地方政府选准招商引资着力点,应该有所帮助,以便更有效地发展经济、促进就业、改善民生。

表7 企业新招用工首选来源情况比较 | |||||||||

单位数(个) | 首选企业占本类企业比重(%) | ||||||||

合计 | 本地 居民 | 高校 毕业生 | 农民工 | 其他 | 本地 居民 | 高校 毕业生 | 农民工 | 其他 | |

总 计 | 597 | 268 | 120 | 112 | 97 | 44.9 | 20.1 | 18.8 | 16.2 |

一、按规模分 | |||||||||

大型 | 53 | 25 | 15 | 4 | 9 | 47.2 | 28.3 | 7.5 | 17.0 |

中型 | 403 | 173 | 80 | 83 | 67 | 42.9 | 19.9 | 20.6 | 16.6 |

小型 | 141 | 70 | 25 | 25 | 21 | 49.7 | 17.7 | 17.7 | 14.9 |

二、按经济类型分 | |||||||||

内资企业 | 376 | 180 | 73 | 65 | 58 | 47.9 | 19.4 | 17.3 | 15.4 |

有限责任公司 | 53 | 20 | 12 | 11 | 10 | 37.7 | 22.6 | 20.8 | 18.9 |

股份有限公司 | 36 | 22 | 4 | 3 | 7 | 61.1 | 11.1 | 8.3 | 19.5 |

私营企业 | 272 | 131 | 54 | 48 | 39 | 48.2 | 19.9 | 17.6 | 14.3 |

其他 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 46.7 | 20.0 | 20.0 | 13.3 |

外资企业 | 221 | 88 | 47 | 47 | 39 | 39.8 | 21.3 | 21.3 | 17.6 |

港澳台商投资企业 | 107 | 43 | 20 | 27 | 17 | 40.2 | 18.7 | 25.2 | 15.9 |

外商投资企业 | 114 | 45 | 27 | 20 | 22 | 39.5 | 23.7 | 17.5 | 19.3 |

四、对策建议

综上所述,当前我省制造业企业生产经营及用工态势总体平缓回升。在调研中还了解到许多企业在应对危机中,不断调整经营策略,增强自身对市场变化的适应力和竞争力,坚信只要挺过严冬,就能赢得进一步发展的空间,取得积极的成效。例如,一些企业为金融危机所逼,通过加快优化产品结构,更有效利用资源,提升企业竞争力;一些企业在遭遇创伤中受到启发,更加注重库存控制与订单管理,在组织生产方面更加注重精细化管理;一些企业因此而重视聘请专业的管理咨询公司为自己企业发展听诊把脉;一些高新技术行业企业则在危机中更加明确了所经营产业的增长潜力从而更加坚定了既定发展目标。这些适应市场环境变化的积极转变,不仅促使企业生产经营形势乃至我省总体经济形势逐步趋稳回升,还在客观上加快了转型升级步伐,而企业生产经营形势的逐步好转,也为全省就业形势的稳定提供了坚实的基础。

但是应该看到,国际金融危机尚未见底,2009年是进入新世纪以来中国经济发展最为困难的一年。经济下行压力大、企业利润下滑、就业问题凸显……就业是民生之本,解决就业问题是宏观调控的重中之重。面对严峻的就业形势,我们要实施更加积极的就业政策,努力稳定现有就业岗位,把帮扶企业、保障就业、促进和谐作为推动就业工作的着力点和落脚点,把创新就业机制、实施更加积极的就业政策作为就业工作的重中之重,把加快经济发展作为解决就业再就业的根本出路,坚持用改革的思路和办法解决就业再就业问题,尽最大努力化解金融危机带来的不利影响,推动全省经济社会和谐稳定发展。

1.加强就业监控,稳定就业形势。要深入贯彻落实省政府《关于做好就业工作促进社会和谐的实施意见》,稳定就业和扩大就业并举,协调推进结构升级和扶持就业创新,进一步增强经济竞争优势和吸纳就业能力,在经济转型中扩大就业,在保增长、扩内需之际增加就业岗位。要努力稳定现有就业岗位,切实加强对就业动态的分析监控,及时掌握企业用工的最新动向,引导企业挖掘内部潜力,改善经营状况,完善鼓励劳动密集型企业和中小企业发展的财税支持、金融信贷、社会服务等政策,改善其经营环境,保持就业稳定。

2.减轻企业负担,加大引导和扶持力度。按照帮企业就是保增长、保就业、保稳定的思路,积极帮助企业解决实际困难,引导企业履行社会责任,不裁员或少裁员,为今后发展储备人才。要加大对中小企业的扶持力度,对吸纳符合国家规定条件的失业人员达到规定要求的企业和失业人员创办的企业,给予税收减免政策。在确定政府和社会投资方向时,重点考虑就业吸纳能力强的行业。在产业布局调整时,充分考虑第三产业,形成经济发展和扩大就业的良性互动机制,把促进就业与转型升级有机结合起来,在产业转型、产业演化进程中改善劳动需求结构。

3.完善市场就业服务体系,推进大学生就业。依据就业促进法有关规定,培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场,为求职者和用人单位提供高效便捷的服务。要加强人力资源市场信息网络及相关设施建设,建立健全人力资源市场信息服务体系,完善市场信息发布制度。加强对职业中介机构的管理,提高服务质量。各级政府要进一步加强对应届高校毕业生就业的指导,引导大学生转变传统的就业观念,开拓多种就业渠道,并配套积极的扶持政策,鼓励毕业生自主创业。

4.积极开展有针对性的专业技能培训,以培训促进就业。各级劳动部门和培训单位要组织失业者参加技能培训,提高其就业能力和素质,满足用工单位需求,使失业者处于一个积极准备就业的状态。创新教育培训方式,支持有条件且其产业具有广泛市场需求或潜在需求的企业通过委托培养或联合办班等方式有针对性的培养技能性人才,尽可能缩小就业的供需摩擦,并在此过程中加强科研,逐步把握在行业中的主动权。