绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

经济发展、环境优美、人际和谐、全体社会成员共享发展的快乐幸福是人类社会发展的梦想,人民群众安全感满意率是检验社会和谐程度的重要指标。2004年5月,浙江省委在全国率先作出建设“平安浙江”的决策部署,5年来,按照胡锦涛总书记“贵在落实、贵在坚持”的要求,我省在“平安浙江”创建中努力实现新跨越,“平安浙江”建设正在由解决“成长的烦恼”,驶向“发展保平安,和谐促富强”的崭新轨道。全省各地深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“创业富民、创新强省”总战略,以群众的需求为第一信号,群众的满意为第一标准,着力改善民生,坚持以发展促稳定,在稳定中求发展,人民群众安全感满意率稳步提高,为浙江经济社会又好又快发展提供了坚强有力的保障。

一、2008年度“平安浙江”群众安全感调查的基本情况

按照省委“平安浙江”建设领导小组的工作部署,根据《浙江省平安市、县(市、区)考核办法》(浙平安办[2008]10号)文件精神,省统计局于2008年11月组织开展了全省2008年度建设“平安浙江”群众安全感满意率调查,这是继2004年以来我省开展的第5次群众安全感满意率调查。本次调查,全省11个设区市的90个县(市、区)共抽取了2295个调查小区,覆盖全省589个乡(镇、街道),共计对28429名16岁及以上的人口进行了入户调查。问卷调查结束后,全省又抽取了10560个样本,对“平安浙江”建设群众安全感满意率抽样调查户进行了电话回访,其中有效样本4150个。

调查问卷分为个人和家庭情况、问题与答案两大部分。个人和家庭情况为:性别、年龄、受教育程度、调查对象的职业或身份等指标;问题与答案部分为:群众对目前社会治安状况的真实感受,影响安全感的主要因素,“平安浙江”建设知晓率,当前增加群众安全感最急需解决的问题以及公安队伍建设等指标。

调查样本分布广泛,代表性强,调查结果对全省和11个市均具有代表性。各市问卷调查样本分布结构:杭州市4483人、宁波市4044人、温州市4492人、嘉兴市2225人、湖州市1487人、绍兴市2536人、金华市2659人、衢州市1226人、舟山市759人、台州市2939人、丽水市1579人;性别结构:男性占67.7%,女性占32.3%;年龄结构:16-25岁的占6.3%,26-35岁的占14.9%,36-45岁的占27.5%,46-55岁的占22.4%,56-65岁的占16.3%,66岁及以上的占12.6%;文化结构:文盲占6.6%,小学占34.3%,初中占40.3%,高中占11.4%,大专占4.3%,大学本科及以上占3.1%;职业或身份结构:工人占5.2%,干部占2.1%,职员占4.6%,务农农民占35.0%,务工农民占21.0%,经商农民占3.5%,司售人员占0.5%,在校学生占1.6%,文教科卫体占1.3%,个体工商业者占6.4%,私营业主占1.8%,服务业人员占2.1%,无业(失业)人员占4.7%,离退休占6.0%,其他占4.2%。

二、人民群众对当前社会安全感的总体评价

建设“平安浙江”、促进社会和谐稳定,集中反映了5120万浙江人民的共同心愿。“没有平安的富裕,是缺少保障的富裕;没有富裕的平安,是缺少依托的平安”。“一手抓发展、一手抓稳定”已成为全省上下的自觉行动,包括确保社会政治稳定、治安状况良好、经济运行稳健、安全生产状况稳定好转、社会公共安全和人民安居乐业在内的“六个确保”,取得了喜人的进展,群众总体反映当前公共安全较好,对社会治安状况评价较高,群众安全感满意率持续维稳,已连续5年超过九成,从2004年的92.33%提高到2008年的95.65%。与全国相比,浙江群众安全感满意率高于全国平均水平。

1.“平安浙江”建设已深入人心。每一个人都是平安的享有者,更是平安的建设者。积“小安”,方能成“大安”。“平安浙江”建设5年来,除了显性的指数变化,更令人欣喜的变化是,人们参与平安建设的意识普遍增强,追求和谐的理念更加深入人心,各地深入开展“平安社区”、“平安校园”、“平安渔场”、“安全市场”、“平安家庭”等基层平安系列创建活动,深得群众的好评,也极大地激发了群众参与平安创建的热情。调查结果显示,有77.23%的被调查者知道所在地正在开展“平安村”、“平安社区”、“平安乡镇(街道)”、“平安县(市区)”等平安创建活动,并有54%的被调查者及家人具体参与了平安小区、平安村(社区)及其他形式的平安创建活动。

2.总体安全感高达95.65%。调查结果显示,2008年,在当前的社会环境下,被调查者感觉“很安全”、“安全”和“基本安全”的比重分别为24.74%、46.77%和24.15%,三项合计占被调查者总数的95.65%,说明全省有95.65%的群众认为在当前的社会环境下具有安全感。与2007年相比,群众安全感下降了0.32个百分点,主要原因是感觉“安全”和“基本安全”的人数分别下降2.23和0.53个百分点,而感觉“很安全”的人数上升2.45个百分点。全省及各市的群众安全感受情况详见表1。

表1 2008年“平安浙江”建设群众安全感调查各市安全感满意率数据

(问卷调查和电话回访综合表)

分地区 | 安全感合计 | 很安全 | 安全 | 基本安全 | 不太安全 | 不安全 |

总计 | 95.65% | 24.74% | 46.77% | 24.15% | 2.94% | 1.41% |

杭州 | 95.54% | 23.05% | 47.78% | 24.70% | 3.18% | 1.28% |

宁波 | 95.25% | 28.51% | 42.53% | 24.21% | 3.14% | 1.61% |

温州 | 91.88% | 13.07% | 42.68% | 36.13% | 5.38% | 2.74% |

嘉兴 | 97.71% | 41.65% | 44.09% | 11.96% | 1.68% | 0.61% |

湖州 | 96.73% | 23.43% | 48.75% | 24.56% | 2.35% | 0.92% |

绍兴 | 96.94% | 32.20% | 47.19% | 17.55% | 2.15% | 0.91% |

金华 | 97.07% | 23.19% | 49.11% | 24.76% | 1.93% | 1.00% |

衢州 | 98.42% | 25.37% | 55.20% | 17.84% | 1.17% | 0.41% |

舟山 | 97.19% | 23.42% | 51.99% | 21.78% | 1.41% | 1.41% |

台州 | 96.39% | 21.19% | 50.18% | 25.03% | 2.25% | 1.36% |

丽水 | 96.42% | 28.18% | 49.76% | 18.48% | 2.98% | 0.60% |

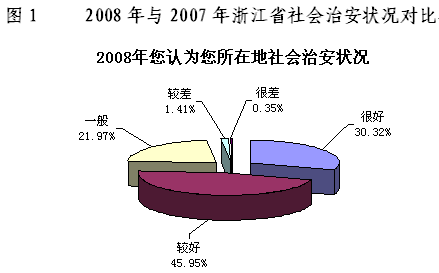

3.社会治安状况呈平稳上升态势。在对“您认为您所在地的社会治安状况如何?”问题的调查中,被调查者选择“很好”的占30.32%,比2007年上升3.82个百分点;选择“较好”的占45.95%,下降0.85个百分点;选择“一般”的占21.97%,下降2.63个百分点;选择“较差”的占1.41%,下降0.19个百分点;选择“很差”的占0.35%,下降0.15个百分点。与2007年相比,认为“很好或较好”的占76.27%,提高2.97个百分点;认为“较差或很差”的占1.76%,下降0.34个百分点(详见图1)。在“学校周围”、“铁路、车站、码头”、“大企业(工厂、油田、矿山等)周边”、“公共场所(商场、影剧院等)”等公共场所的治安秩序也比2007年有了明显好转,分别有66.22%、41.70%、40.28%和45.44%的被调查者认为上述场所的治安秩序是“好”的,分别上升2.12、3.40、3.58和3.14个百分点。被调查人员或其家庭成员近一年来遭受过不法侵害的比例从2007年的9.3%下降到2008年的8.4%,“刑事犯罪”现象明显好转。

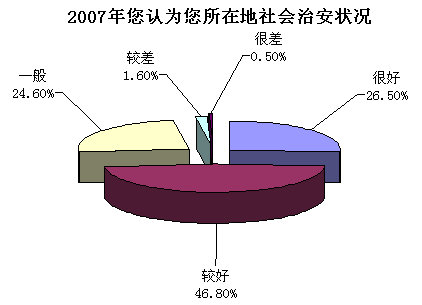

4.影响社会治安的违法犯罪现象得到抑制。 与2007年相比,“入室盗窃犯罪现象”等10种常见的违法犯罪现象均有不同程度的下降。认为“外来人员违反犯罪现象”比较严重或很严重的比重下降2.80个百分点,认为“赌博现象”比较严重或很严重的比重下降2.25个百分点,认为“入室盗窃犯罪现象” 比较严重或很严重的比重下降1.53个百分点,认为“制黄贩黄、卖淫嫖娼现象” 比较严重或很严重的比重下降1.34个百分点,认为“制假贩假现象” 比较严重或很严重的比重下降1.32个百分点,认为“未成年人违法犯罪现象” 比较严重或很严重的比重下降1.17个百分点,认为“流氓黑恶势力违法犯罪现象” 比较严重或很严重的比重下降1.14个百分点,认为“强买强卖、欺行霸市现象” 比较严重或很严重的比重下降0.28个百分点,认为“吸毒贩毒现象” 比较严重或很严重的比重下降0.14个百分点。

5.群众对政法机关的工作基本满意。调查结果表明,目前大多数群众对各政法机关的工作基本满意,对2008年政法队伍的工作给予了充分肯定。其中群众满意度最高的是公安机关(派出所),有91.29%的被调查者对其工作表示“满意”或“基本满意”,比2007年提高2.19个百分点;其次是社会治安综合治理办公室,“满意”或“基本满意”率为84.71%,提高4.41个百分点;再次是人民法院(法庭)、人民检察院和司法行政机关(司法所、法律服务中心),“满意”或“基本满意”率分别为83.56%、79.76%和80.03%,分别提高4.36、5.16和4.33个百分点。政法机关在打击侵害群众人身和财产犯罪方面成果显著,被调查者反映近一年来遭受过不法侵害的比例比2007年下降0.9个百分点。公安机关积极应对群众报案,有83.48%的群众认为报案后当地公安机关采取了相关措施或行动,比2007年上升1.14个百分点。

由此可见,2008年度“平安浙江”建设工作成绩显著,群众安全感满意率持续维稳,群众参与平安创建的热情不断提升,社会治安状况继续好转,安居乐业的良好环境进一步改善,被调查群众给予了充分肯定。

三、群众最关注的社会热点问题和反映存在的突出矛盾

“平安浙江”建设是一项长期而艰巨的任务,不会一蹴而就,更不会一劳永逸。目前,浙江正处在人均GDP由6000美元到8000美元向1万美元发展的重要时期,处于全面提升工业化、信息化、城市化、市场化、国际化水平的重要时期,各种矛盾和利益纷争凸显,相对全国而言,浙江更早地遇到由经济结构、社会结构和利益结构等调整所带来的一些普遍性矛盾和问题。因此,我们既要肯定“平安浙江”建设取得的成绩,更要重视出现的矛盾和问题。

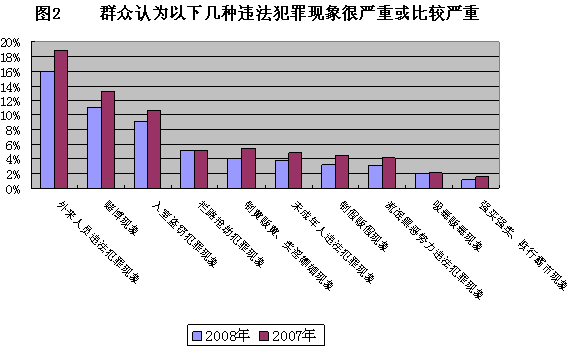

(一)当前群众最关注的社会热点问题是“医疗问题”、“社会风气问题”、“就业失业问题”和“食品卫生问题”,群众对“食品卫生问题”的关注度提高最快。

2008年,在包括社会风气、就业失业、腐败、教育、工资待遇、社会治安、住房、征地搬迁、环保、安全生产、食品卫生、医疗、其他等13项当前群众最关注的社会热点问题中,“医疗问题”取代了“社会风气问题”成为当年群众最关注的头等社会问题,占被调查者总数的14.03%;其次是“社会风气问题”,占13.87%;“就业失业问题”、“食品卫生问题”分居第三、四位,分别占10.80%和10.77%。但与2007年比较,“医疗问题”和“社会风气问题”受关注程度有所下降,分别下降0.37个、0.73个百分点(见图3)。而值得重视的是,关注“就业失业问题”和“食品卫生问题”的人群增长较快,分别比2007年上升1.6和5.37个百分点,其中“食品卫生问题”上升趋势尤为显著,关注度由2007年的5.4%上升到2008年的10.77%。可见,三鹿牌婴幼儿奶粉重大食品安全事件发生以来,对人民群众的身体健康和生命安全产生了较大影响,人们越来越认识到食品安全的重要性,“绿色”消费意识不断增强,而频频被媒体曝光的食品问题导致居民在日常消费中缺乏安全感,从而抑制居民的消费欲望。同时,随着经济社会的快速转型和利益格局的不断调整,一些深层次的矛盾和问题不断显现,从就业、社保,到就医、就学;从住房、环保,到安全生产,无一不是群众最关心、最直接、最现实的利益问题,无一不与民生息息相关。因此要求我们必须增强忧患意识,努力化解矛盾,把促进社会和谐稳定作为全面建设小康社会的重要任务,切实做到“为之于未有,治之于未乱,防患于未然”。

(二)增强群众安全感面临的主要矛盾和问题

1.各市“平安浙江”建设安全感满意率与知晓率差距较大。从全省分市的群众安全感受情况看,群众安全感最高为衢州市,被调查者圈填“很安全”、“安全”和“基本安全”的占被调查者总数的98.42%,其次为嘉兴市(97.71%),再次为舟山市(97.19%),温州市最低(91.88%),最高与最低相差6.54个百分点。从是否知道所在地开展“平安村”、“平安社区”、“平安乡镇(街道)”、“平安县(市区)”等平安创建活动情况看,群众知晓率最高为台州市(87.48%),其次为舟山市(85.53%),再次为金华市(85.49%),温州市最低(75.20%),最高与最低相差12.28个百分点。

2.“交通事故”、“刑事犯罪”、“公共秩序混乱”、“火灾”仍然是影响群众安全感的主要因素。调查数据显示,认为“交通事故”是当前影响群众安全感最主要问题的占47.74%;其次是“刑事犯罪”,占22.23%;“公共秩序混乱”、“火灾”分别占20.77%、9.26%(见表2)。与2007年比较,“刑事犯罪”的比重上升2.33个百分点,说明目前我省的刑事犯罪案件仍然居高不下,严重危害着人民群众的生命财产安全。在“您认为政法机关对违法犯罪活动的打击力度如何?”的进一步调查中,有27.14%的群众认为目前政法机关对违法犯罪活动打击不太有力或不力,说明群众普遍希望继续加大打击和惩处的力度,深入开展“严打”整治斗争。与“公共秩序混乱”比重基本保持不变相比,“交通事故”和“火灾”比重有所下降,分别下降1.96和0.44个百分点,但其恶性影响和巨大危害决不容轻视。从浙江省安全生产监管局获悉,2008年浙江省交通事故死亡人数居高不下,占各类事故死亡总数的85%,其中道路交通事故死亡6063人,占交通事故死亡人数的86.7%。这一数字比例,全国很多地方都不到80%,而浙江超过了85%。浙江经济发展迅速,道路上的车流、物流、人流都比较多,我省城镇居民每100户汽车拥有量自2000年0.5辆增加到2007年的13.86辆,同时浙江"七山一水二分田",山地多,平地少,因此交通事故死亡人数一直居高不下。火灾猛如虎,温州连续发生“12·3”“12·5”“12·8”三起较大亡人火灾事故,共导致17人丧生。一些地区存在职能部门管理弱化、消防管理上责任不清等问题,一些部门和单位的责任人员对消防工作存在侥幸心理应付了事,一些职能部门和乡镇对消防业务不熟悉,一些单位消防安全专项治理工作只是浮于表面。甚至每次重大火灾后,整治工作也是搞“大呼隆”,整而难治,火灾隐患依然大量存在,致使火灾事故接二连三地发生。

表2 当前影响群众安全感的主要治安问题

人 数(个) | 比 重(%) | |

合 计 | 28429 | 100.00 |

交通事故 | 13571 | 47.74 |

刑事犯罪 | 6321 | 22.23 |

公共秩序混乱 | 5904 | 20.77 |

火灾 | 2633 | 9.26 |

3.公共场所及群众住所周围的治安状况不容乐观。铁路、车站、码头、商场、影剧院等场所作为一个城市和地方的窗口,它直接反映了这个城市和地方的文明程度和形象,一直是政法机关整治的重点。调查结果显示群众对公共场所治安秩序认为“好”的,除“学校周围”外,均未超过50%,说明我省公共场所的治安秩序仍然欠佳,离人民群众心目中“满意”的期望还有很大距离。住所周围有治安岗亭(警务站)或门卫室、有治安巡逻队等基本的治安保障措施是防范违法犯罪的重要保障。但调查结果显示,仅有48.16%被调查者的居住地有治安岗亭(警务站)或门卫室,72.1%的被调查者居住地有专职或业余的治安巡逻队,而有近三成的被调查群众住所周边没有采取基本治安保障措施,这也使得各类犯罪分子比较容易得逞。

4.社会治安环境还有待进一步改善。社会治安对人民的安全感至关重要,在对“您认为今年您所在地的社会治安状况与上年相比怎么样”问题的调查中,选择“有明显好转或有好转”的占71.29%,比2007年下降2.11个百分点;选择“比以前差或比以前差很多”的占2.98%,上升0.78个百分点。说明我省社会治安状况与人民群众期待的还有一定差距,存在进一步改善的空间。在当前增强群众安全感最急需解决的问题中,位居前四位的是“加强外来人口管理”、“加强巡逻”、“加强青少年教育”和“公正执法”工作,分别占被调查者的25.5%、24.19%、13.38%和9.5%(见表3)。有关部门要引起重视,增强社会治安和秩序管理,在增加群众安全感最急需解决的问题上下大力气。

表3 目前增加群众安全感急需解决的问题

项 目 | 比重(%) | 项 目 | 比重(%) |

合 计 | 100.00 | 6.增加街面警力 | 5.41 |

1.加强外来人口管理 | 25.50 | 7.加速破案 | 4.03 |

2.加强巡逻 | 24.19 | 8.提高警察素质 | 3.57 |

3.加强青少年教育 | 13.38 | 9.改善警民关系 | 2.66 |

4.公正执法 | 9.50 | 10.改进警察装备 | 1.83 |

5.鼓励见义勇为 | 5.68 | 11.其他 | 4.26 |

5.“效率不高”、“执法不公”、“态度生硬”仍是政法队伍工作的三大突出问题。调查表明,“效率不高”、“执法不公”、“态度生硬”仍是2008年政法队伍工作的三大突出问题。24.49%的被调查者认为,在当前的社会环境下政法队伍存在的最突出问题是“效率不高”,6.31%的被调查者认为是“执法不公”,6.13%的被调查者认为“态度生硬”,三者共占被调查者的36.93%,比上年下降0.77个百分点(见表4)。但是由于选择“不了解”的被调查者的增加,三者实际占对政法队伍工作作出评价的被调查者的67.7%,比上年上升1.2个百分点。过去几年中各级政法机关在提高工作效率、秉公执法、改善服务质量、提升自身形象方面作了不懈努力,群众对此也给予了充分的肯定。但是仍然有45.48%的被调查者表示对政法队伍的工作“不了解”,这一问题值得深思,政法机关的政务公开工作有待进一步深化。

表4 当前政法队伍中存在的最突出问题

项 目 | 比重(%) | 项 目 | 比重(%) |

合 计 | 100.00 | 6.警容风纪不整 | 1.38 |

1.效率不高 | 24.49 | 7.耍特权 | 0.93 |

2.执法不公 | 6.31 | 8.贪赃枉法 | 0.93 |

3.态度生硬 | 6.13 | 9.刑讯逼供 | 0.21 |

4.工作推诿 | 3.35 | 10.其他 | 8.35 |

5.以权谋私 | 2.44 | 11.不了解 | 45.48 |

6.人民群众生命和财产安全仍受到一定程度的不法侵害。在全部被调查者中,有8.4%的被调查者反映近一年来遭受过不法侵害,比上年下降0.9个百分点,而且受到一次侵害居多,占77.56%,受到二次侵害的占16.87%,受到三次及三次以上侵害的占5.57%。在这些侵害事件中,以“入室盗窃”和“自行车被盗窃”为多,各占33.33%和32.89%。受害者中有46.13%的人向公安机关报了案,在报案者中得到公安机关受理登记并立案的占66.42%,已破案的占6.9%,已调查了解或查处的占10.16%。在全部报案者中,有83.48%的群众认为报案后,当地公安机关采取了相关措施或行动,比上年上升1.14个百分点。但还有10.71%的群众认为当地公安机关在接到报案后,未采取任何措施或行动,这势必降低了群众对公安机关的公信力。发人深思的是,仍有53.87%的受害者未向公安机关报案,一方面说明群众维护自身权益的意识不是特别强烈,另一方面也说明公安机关在给予受害人报案的便利上,对案件的处理上做得还不够。

四、深化“平安浙江”建设的对策建议

五年来,通过“平安浙江”建设,浙江成了全国最具安全感的省份之一,人民群众对社会安全问题普遍感到满意。然而,平安建设只有起点,没有终点,我省现在达到的平安只是总进程中的一个站点。我们应该从更高水平上去深化“平安浙江”建设,积极应对各种矛盾和挑战,为“创业富民、创新强省”提供有力保障。当前,要正确把握平安建设面临的新形势、新任务,充分认识维护社会稳定工作的长期性和复杂性,切实担负起维护稳定的第一责任,以更宽的视野、更高的境界、更深的认识、更大的力度来推进“平安浙江”建设,把社会稳定和平安建设工作做得更加扎实、更加有效。

1.进一步完善机制,突出重点。建立健全符合实际、行之有效的工作机制,完善平安建设的工作责任考评、激励、督查等制度,通过科学设置考核指标和严格责任追究,切实增强工作实效。建立健全反应灵敏、处置及时的应急机制,特别要针对交通、消防、公共卫生、社会治安、民生诉求等容易引发突发事件的一些重点问题,完善应急处置预案体系。要认真落实安全生产责任制,深入开展道路交通、消防、中小企业等重大安全隐患的整治,千方百计压事故、减伤亡,积极推进食品、药品放心工程建设,确保人民群众生民财产的安全。

2.坚持统筹兼顾,协调推进。要把加快发展与维护稳定有机结合起来,正确处理改革发展稳定的关系,使加快发展与维护稳定相互促进,相得益彰;把完成阶段任务与实现长远目标有机结合起来,既要立足当前,着力完成阶段性任务,又要着眼长远、常抓不懈;把因时治标与着力治本有机结合起来,既要坚持什么问题突出就有针对性地解决什么问题,力争在较短时期内取得实实在在的成效,更要统筹考虑,综合运用行政、法律、教育等方法,努力从源头上解决问题;把考核达标与提高群众满意度有机结合起来,建立健全基层基础工作机制,真正筑牢维护稳定的第一道防线,着力在保障和改善民生、宣传发动群众上下功夫,继续深入开展平安乡镇(街道)和平安村、平安社区、平安企业、平安校园、平安渔场、平安路段等系列创建活动,不断扩大平安创建工作覆盖面。

3.努力化解社会矛盾,创新发展思路。要更加注重解决社会治安问题,以维护人民利益为根本,以严格公正执法为核心,以化解社会矛盾为主线,以创新发展“枫桥经验”为抓手,不断推进工作思路、方法和载体的创新,使“平安浙江”建设不断取得新成效。进一步建立健全正确处理人民内部矛盾的疏导化解机制,打防结合、专群并举的治安防控机制,严格执法、公正司法的法治保障机制。始终坚持“严打”方针不动摇,不断完善经常性的“严打”工作机制,加大对治安混乱地区和突出治安问题的整治力度,严厉打击以黑恶势力为重点的有组织犯罪、以命案为重点的严重暴力犯罪、以抢劫抢夺和入室盗窃为重点的多发性侵财犯罪,切实维护良好的治安秩序。

4.注重社会公平,继续改善民生。紧紧抓住利益调节这个关键环节,着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,深入贯彻落实科学发展观,围绕“创业富民、创新强省”总战略,以维护人民利益为根本,以化解社会矛盾为主线,全力维护社会和谐稳定,促进社会公平正义。坚持把经济发展与改善民生统一起来,切实加大就业、社保、教育、卫生、环保和城乡社区服务等方面工作力度,更加关注社会困难群体,让改革发展的成果惠及全体人民。