绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

党的十七大报告提出:促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。要不断扩大国内消费需求。要以增加居民消费特别是农民消费作为扩大消费需求的重点。我国是一个农业大国,农村人口比重很大。虽然近年来随着城市化进程的推进,我省农村居民人口比重不断下降,但2007年全省还是有42.8%的常住人口为农村居民。因此,深入研究我省农村居民消费水平、消费结构、消费特点,对于改善农村居民生活、建设社会主义新农村具有十分重要的战略意义,也有利于我省市场的繁荣稳定,经济的持续健康发展,农村居民生活水平与质量的显著提高。

一、浙江省居民消费水平与消费结构的现状

(一)消费、投资和净出口的总体情况

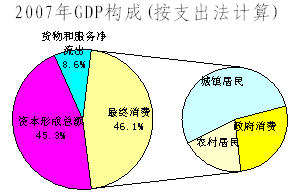

2007年,浙江省生产总值为18780.44亿元,比上年增长14.7%,其中最终消费支出8652.34亿元,比上年增长13.7%;占GDP的46.1%;资本形成总额8512亿元,比上年增长13.5%,占GDP的45.3%,消费额与投资额平分秋色。全省货物和服务净流出为1616.1亿元,比上年增长33.2%,是消费、投资、净出口这“三驾马车”中增长最快的部分。其中全省出口11949.49亿元,比去年同期增长17.1%;进口10333.39亿元,比去年同期增长15.6%。

从全省资本形成总额的构成看,固定资本形成总额占主体。2007年,固定资本形成总额8201.28亿元,占资本形成总额的比重为96.3%,存货增加为310.72亿元,占资本形成总额的比重仅为3.7%。从增长趋势来看,近两年存货增加额的增速明显提高,2006年、2007年存货增加额增长速度分别比同期固定资本形成的增速高12.1和19.4个百分点,存货增加幅度大反映出我省经济增长的效益有所下降,值得有关部门的关注。

最终消费支出中,政府消费支出2342.83亿元,比上年增长18.5%,占最终消费的比重为27.1%;居民消费支出6309.51亿元,比上年增长12.1%,占最终消费的比重为72.9%。从居民消费的城乡结构看,城镇居民是居民消费主体。2007年城镇居民消费支出4631.28亿元,占居民消费的比重达73.4%,人均居民消费为17486元,比上年增长10.1%;农村居民消费支出1678.23亿元,占居民消费的比重仅为26.6%,人均居民消费水平为7077元,比上年增长12.3%,增幅略高于城镇居民。

(二)农村居民人均消费结构

消费结构是消费者为了使自己既定收入效用最大,而依据价格对各种消费品和劳务消费数量进行调整的行为结果。它是衡量居民消费水平和生活质量高低的标准。对消费结构的研究是当代西方经济学中的重要组成部分。当代西方经济学家普遍认为,分析消费结构,对于了解消费者支出决策,研究产业结构及其变化方向,研究社会消费水平及变化趋势,都有重要的意义。2007年全省农村居民生活消费支出6441.94元/人,比上年增长11.8%。具体表现在以下几个方面:

1.食品消费结构继续优化。在食品消费中,人均用于主食消费支出的增幅明显低于副食和其他食品消费支出。2007年,农村居民人均食品支出为2347元,比上年增长9.6%。在人均食品消费中,主食消费支出264元,增长0.6%;蔬菜消费支出167元,增长2.5%;肉、禽、蛋、奶和水产品支出783元,增长14.9%;烟、酒消费支出395元,增长6.2%。除受2007年猪肉涨价因素影响,肉、禽、蛋、奶和水产品人均支出增幅大大高于上年外,其他食品消费支出增幅均小于2006年。随着农村居民生活水平的提高,在外用餐占食品支出的比重不断增加。2007年,农村居民人均在外饮食331元,在外饮食消费支出已占到整个食品消费支出的14.1 %,比上年提高0.3个百分点。

2.衣着消费趋于时尚化。随着服饰品牌的增加、档次的变化和规格的齐全,农村长期以来织布缝衣的穿着习惯已逐步被时尚化的服装商品所代替。2007年,全省农村居民人均用于衣着的消费支出399元,比上年增长10.3%,增幅与上年相比有所回落。衣着消费占整个生活消费比重为6.1%。

3.居住条件进一步改善。良好的住房条件是居民生活迈向全面小康的重要内容,住房消费的变化与升级成了衡量农村居民生活质量改善的最显著标志。2007年,农村居民住房消费依然维持着快速增长的态势,建筑生活用房材料支出、装修生活用房材料支出、生活用房支出、房租以及建筑、维修生活用房雇工工资支出增幅均超过15%,居住消费支出对全省农村居民消费支出增长的贡献率达到了31.5%。

4.耐用消费品增长依然迅猛。2007年,全省农村居民人均用于家庭设备、用品消费支出338元,比上年增长23%,大大高于生活消费11.8%的增幅。随着居民消费水平的提高,各种耐用消费品纷纷进入农村居民家庭。然而,与城镇相比,农村居民的生活水平还有待进一步提高。我国城镇居民目前已进入第三次消费结构升级阶段,消费结构由以洗衣机、电冰箱、空调等中高档消费品为代表的第二次升级转向以汽车、住房等高档商品为代表的第三次升级阶段,而我国农村居民的消费结构虽然已开始从缝纫机、自行车、手表为代表的第二次升级阶段向以彩电、洗衣机、电冰箱、空调等中高档商品转变,但是这次升级还远远未能完成。像家用汽车、家用电脑、钢琴、摄像机等在大城市已不足为奇的高档消费品,在农村简直是凤毛麟角。2007年,虽然农村居民每百户家用电脑拥有量比上年增长35.7%,但每百户居民家庭拥有电脑为19.38台,仅为城镇的26.3%;家用空调机拥有量增长26.9%,每百户居民家庭拥有量为54台,仅为城镇的33.5%。

5.信息化程度明显提高。经济的发展以及居民收入水平的提高,农村居民的活动范围越来越大,用于购买交通工具以及交通消费服务的支出也随之增加。同时,电话已成为农村居民家庭的基本配置,手机也从稀罕物成了平常物,居民的通讯方式由二十年前的以书信为主,迅速发展为以电话和网络等方式。2007年,全省农村居民人均用于交通费用支出485元,比上年增长22.5%;通讯费支出为276元,增长3.8%。

6.文化教育、娱乐消费快速增长。富裕起来的农民,在旅游、休闲娱乐方面的消费也逐渐增多。2007年,全省农村居民人均用于文化教育、娱乐用品支出134元,比上年增长16.7%,其中用于购买体育用品、娱乐用品支出增长明显,都在15%以上,而文化、体育、娱乐服务消费支出增幅达到28.7%。

7.医疗保健支出增长平稳。农村居民在精神文化生活逐渐丰富、充实的同时,也越来越注重对自我身体的保健。由于农村医疗保障制度尚处于起步阶段,因此,农村居民在医疗费用上的支出相对较大,资料显示,医疗保健消费支出人均465元,增长2.3%,占生活消费支出的比重为7.2%,高于城镇居民1.1个百分点。

二、浙江省农村居民消费结构特征及存在的问题

(一)居民消费率仍然偏低

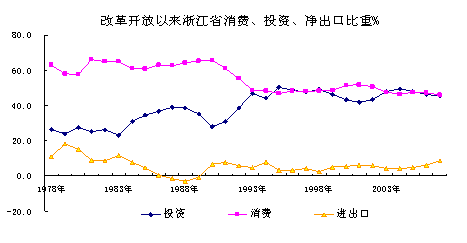

消费率和投资率,是指GDP使用额中最终消费总额和资本形成总额所占的比重,是反映消费与投资比例关系的重要统计指标。从世界各国工业化进程来看,在经济起步及快速增长阶段,消费率总是处于较高水平,投资率相对较低。随着工业化进程的推进,消费率呈现从高到低、再由低到高并趋于相对稳定的∪型变化趋势,同时投资率以∩型趋势相反变动。我省也基本按照工业化进程的轨迹在演变,投资率逐步上升,最终消费率相应地逐步下降。1978年,消费率比投资率高出36.5个百分点;到1993年,全省最终消费率为48.5%,投资率为46.8%,两者首次相差不到2个百分点;在随后的十多年间,消费率和投资率变化相对稳定,除2000年-2003年消费率增长较快外,其余年份消费和投资率相差均在百分之五以内。2007年,浙江省最终消费率为46.1%,投资率为45.3%,净出口比重越来越大,已经达到8.6%。

,消费率比投资率高出了然而,从全国范围看,我省的消费率仍然偏低。2007年我省46.1%的消费率,仅列全国31个省(直辖市)的第21位,与全国48.8%的平均水平相比,相差2.7个百分点。比上海(49.4%)、广东(48.8%)分别低3.3和2.7个百分点。与其他国家相比,更是相差甚远。1978-2005年,全球的年均消费率为77.6%,且消费率呈现上升趋势,从1978年的75.6%上升为2005年的78.8%;发达国家中的美国、日本、德国和英国的年均消费率分别为83.9%、71%、78.5%和84.1%;发展中国家的巴西、印度、印度尼西亚和埃及的年均消费率分别为78.2%、78.7%、70.9%和84.1%;亚洲国家的年均消费率为70.3%,低于世界平均水平。

纵览国际消费率的演变:消费同步或略高于GDP增长,消费率稳中趋升。据国际货币基金组织的数据,1986-2005年的20年中,发达经济体实际GDP年均增长2.9%,最终国内需求增长3%左右,保持同步或略高于实际GDP的增长速度。发展中国家和地区作为一个整体也呈现了类似的趋势,世界平均消费率因此总体趋于上升,近年来,这一趋势更为明显。改革开放三十年来,浙江省最终消费年均增幅为10.8%,低于GDP13.5%的增幅2.7个百分点,消费率总体呈下降趋势,与国际比较,偏离了世界经济发展的一般趋势,或者说还未达到世界经济发展的一般趋势。

(二)城乡居民消费水平差距依然较大,发展缓慢

居民消费水平是指按人口平均计算的居民消费额。居民消费水平表明某地区对人们的物质文化生活需要的满足程度,它是反映一个国家(或地区)的经济发展水平和物质文化生活水平的综合指标。虽然我省消费率处在全国的中下游,但从人均消费额来看,2007年全省居民消费水平为12569元/人,排在上海、北京、广东之后,列全国第四位,而且遥遥领先全国平均水平。虽然如此,但我省的居民消费水平与发达国家相比,城镇与农村相比,差距还是比较大的。

1.居民人均消费水平和消费总量增长明显慢于经济增长。20世纪90年代以来,随着我国经济和社会的稳步发展,城乡居民物质文化生活水平不断改善。1978-2007年全省居民消费水平的年均增长率9.0%。但与国民经济的发展相比,居民消费水平增速显得较为缓慢。1978-2007年,我省GDP年平均增长13.5%,高出居民消费水平平均增幅达4.5个百分点。消费水平增长缓慢的重要原因之一就是严重的二元经济结构造成我省产出结构和消费结构错位,或者说生产能力的增长和购买能力的增长不同步、不匹配,也说明百姓没有最大限度地分享到经济快速发展的成果。

2.尽管我省居民消费水平居全国领先地位,但农村居民消费水平与城镇居民消费水平之间仍存在较大差距。2007年,全省城镇居民消费水平17486元/人,农村居民消费水平仅为7077元/人,为城镇的40%。

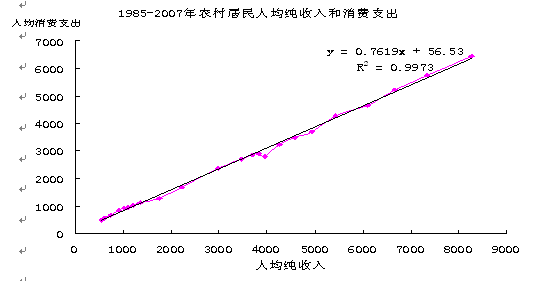

3.农村居民收入水平较低,是导致城乡分化,农村居民消费不足的直接原因。消费经济学认为,收入是居民消费因素中的制约因子,居民的一切消费都必须依其收入水平为依据。收入的高低直接影响着居民消费的开展,两者呈正向变化关系。通过对1985~2007年农村居民人均纯收入、人均生活消费支出进行回归分析可知,生活消费与收入之间存在着正相关关系,相关度达到0.99。农村居民收入的边际消费倾向为0.76,即居民收入每新增加1元,总的消费支出将增加0.76元。

因此,收入的差异对消费需求有着巨大影响,收入水平的差距在某程度上决定着消费水平的差距。对比我省城镇居民可支配收入与农村居民人均纯收入,就能发现两者存在比较明显的差距。2007年我省城镇居民人均可支配收入为20574元,而农村居民人均纯收入仅为8265元,是城镇居民人均可支配收入的40%。而且,近年来这一差距有扩大的趋势。

(三)农村居民的消费依然主要集中在食品和居住等传统需求层次上

通过对世界主要国家和国内发达城市消费结构统计资料的分析表明:人均GDP3000美元后,消费结构的变化突出表现为如下特点:第一,基本生活消费的比重已降到40%左右,并继续下行。第二,住房消费比小康阶段已有较大幅度的提高,但继续上行的速度放漫,直到高度富裕阶段才有明显的上升。从世界水平和各国情况看,富裕阶段的住房消费均占有一定的比重,普遍在15%左右。第三,交通通讯支出持续快速上升,到高度富裕阶段后开始下行。我省的消费结构也与此规律基本吻合。

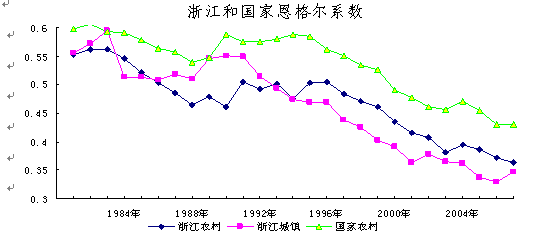

1.恩格尔系数(EC)。近几年来我省恩格尔系数下降较快,但教育、医疗、住房消费支出增长迅速是导致恩格尔系数下降的主要原因之一。根据联合国的规定,恩格尔系数与居民生活、消费水平关系如下:

EC>0.6,居民生活消费水平处于绝对贫困状态;

0.50.4EC≤0.4,居民生活消费趋向富裕;EC≤0.3,居民生活消费最富裕。

我省农村居民消费的恩格尔系数在经历了“八五”时期的徘徊波动后,“九五”时期呈现出较为明显的逐年下降态势,并于2003年开始恩格尔系数一直在0.4以下。2007年,全省农村居民恩格尔系数更是只有0.36,与全国平均的0.43相比,我省农村居民食品支出占的比例明显小于全国平均水平,说明我省农村居民的生活水平要高于全国农村居民。与城镇居民相比,1986-1993年间农村居民的恩格尔系数一度低于城镇居民。这是由于这几年受通货膨胀的影响,价格猛增,从而导致居民食品的消费支出增长较快,由于农村居民食品支出中有相当一部分是自给自足的,受价格影响较小,导致城镇居民食品消费支出比重高于农村。1994年以后,城镇居民的恩格尔系数一直低于农村居民,2007年仅为0.35。

按联合国的规定,我省农村居民生活消费已经趋向富裕阶段,然而为何给大众的感觉是农村目前还相当落后,绝大多数的农民生活水平还很不高?为何十七届三中全会的主要议程还是研究推进农村改革发展问题?为何国家还三番五次的把解决“三农”问题作为当前着力解决的政策之一?原因主要有以下两方面因素:

第一,贫富差距的存在,使得我省还有40%左右的居民户生活水平较低。按人均纯收入的分组来看,我省低20%收入户和次低20%收入户的恩格尔系数还在0.4以上,还处于基本小康水平。

第二,恩格尔系数这个单纯的经济指标形成了一种“富裕幻觉”。同样的恩格尔系数,美国、英法或日本等国,都经历了几百年的发展时期,已经形成了与经济相对应的文化体系,并且建立了相对完善的社会保障体系,居民的收入水平与抗风险能力都已经历了发展的检验。在这样的前提下,单纯的恩格尔系数就能够比较真实地反映居民的生活质量,而我们的社会文化、居民抗风险能力和社会保障则不能构成这种保障基础,因而,单纯的恩格尔系数评价则可能有失偏颇。如,中国社会科学院发布的蓝皮书中曾指出:对于已有子女的家庭来说,从幼儿园开始,家长要交纳的各种费用,包括赞助费、择校费、择班费、小学至大学的学费、生活费等等,而这些费用加起来,早已超过普通居民家庭可以承受的正常水平。农村居民在医疗费用上的支出也日渐增长。恩格尔系数的快速下降,从某种程度上讲是医疗保健及教育支出的快速上涨挤占了食品支出的增长所致,并非是由经济的快速增长所造成的。由于居民生活水平的提高,对住房的要求也越来越高,导致居民在居住方面的消费增长很快。2000-2007年,我省农村居民居住消费支出平均增幅为12.8%,比食品支出增幅快了5.2个百分点。近年来房地产、建筑材料等与居住有关的价格上升较快,导致居民支出增多。

因此,我省居民恩格尔系数的下降,有相当一部分是由于现代社会中同样是必要生活条件的消费支出的增加所引起的。

尽管如此,与西方富裕国家相比,食品支出所占的比重还是较大,如美国20世纪80年代的恩格尔系数平均水平仅为0.16,日本20世纪90年代的平均水平仅为0.24%,这说明我省农村居民消费的支出还存在着很大的增长空间。

2.平均消费倾向与边际消费倾向。平均消费倾向是指任一收入水平上消费在收入中的比率。改革开放以来,浙江农村居民的平均消费倾向从总体上看是呈下降趋势的,居民消费倾向不断下降是长期困扰浙江省消费需求和经济发展的重要问题。

1978年以来农村居民平均消费倾向

1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 |

0.877 | 0.934 | 0.873 | 0.908 | 0.827 | 0.863 | 0.921 |

1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 |

0.909 | 0.930 | 0.917 | 0.861 | 0.848 | 0.818 | 0.723 |

1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |

0.755 | 0.802 | 0.780 | 0.771 | 0.758 | 0.711 | 0.759 |

2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |

0.759 | 0.748 | 0.789 | 0.764 | 0.783 | 0.786 | 0.779 |

浙江省的平均消费倾向在1988-1993年期间有一个明显的下降过程;在1993年以后,消费倾向在总体上还是比较平稳的,其数值都处于0.7-0.8之间,但也有几次小的波动。分析1985-1989年消费倾向上升的原因可能是人们收入的增加以及浙江省零售物价涨幅较大;1993-1995年期间、2003-2004年期间消费倾向的小幅上升,应该都是受到零售物价指数变化的影响,人们由于消费惯性的作用,使得消费支出额有较大上升。1993年之后,消费倾向都落在了0.7-0.8之间,这说明,温饱以后随着人们的收入增长相对稳定,人们的消费水平也比较稳定。

边际消费倾向是指每增加或减少每一个单位收入会使消费量变化多少。2007年浙江农村居民在各类消费支出中,边际消费倾向较高的是居住(12.7)、食品(10.4)、交通(7.1)[1],这就反映了浙江农村居民的消费还主要集中在居住和食品等传统需求层次上;交通通讯排在消费倾向第三位,说明随着交通产业和通讯信息的发展,这部分消费已经日益深入到农村居民的日常生活中去;文教娱乐消费(5.6)位列第四,说明居民生活水平的提高,丰富业余生活的消费愿望也日渐突出。其他几项消费支出的平均消费倾向均在百分之二以下,特别是医疗保健支出平均消费倾向仅为1.4,这说明从总体上来讲,浙江农村地区的医疗体制还很不健全,或者说农民在医疗保健上还缺乏足够的消费能力。

4.居住水平。住宅是极为重要而昂贵的消费资料,在消费支出中应占相当大的比重。特别是在农村,居民的传统观念就是不管是否有钱,都会先筹钱盖房子,而且将建房作为长期消费,再加上农村住房一直是私有财产,所以农户特别舍得在建房上花钱。因此,我省农村居民在居住上的支出比较大,可以和发达国家相媲美。2007年全省居民类支出占全部消费性支出的比重为19.6%,而国外一般也占15%左右。第二次全国农业普查资料显示,2006年末,全省农村居民平均每户拥有住宅面积175平方米,人均居住面积为56平方米,98.9%的住户拥有自己的住宅,其中,拥有1处住宅的783.95万户,占87.7%;拥有2处住宅的94.18万户,占10.6%;拥有3处及以上住宅的5.96万户,占0.7%。从住房类型看,85.3%的居民户住的是楼房;14.5%的居民户住的是平房。居住条件得到进一步改善。2006年末,浙江农村居民户中97.1%都是钢筋混泥土和砖木结构的住房,有58%的家庭使用水冲式厕所,59%的家庭用上了净化处理水,58%的家庭厨房使用煤气、天然气,比重均比上年略有提高。

(四)食物消费水平还较低,消费结构不尽合理

与城镇居民相比,农村居民日常食物消费一直以植物性食物为主,多数家庭自给的粮谷类食物所占比重很大,而大部分需要从市场上购买的食物的消费一直处于较低水平。其中猪肉在农村居民肉类总消费量中所占比重多年来也一直居高不下。城镇居民则由于生活水平的提高,对饮食质量的要求也越来越高,蔬菜、价位较高的水产品以及在外饮食的比重明显高于农村居民。

2007年浙江省城镇农村居民食品支出结构比较

城镇 | 农村 | |||

绝对额 (元/人) | 占食品支出 的比重% | 绝对额 (元/人) | 占食品支出 的比重% | |

食品支出 | 4892.58 | 100.0 | 2347.03 | 100.0 |

#谷物 | 256.30 | 5.2 | 254.20 | 10.8 |

蔬菜及制品 | 385.03 | 7.9 | 167.43 | 7.1 |

肉禽、蛋奶及制品 | 907.78 | 18.6 | 512.27 | 21.8 |

水产品及制品 | 597.85 | 12.2 | 270.75 | 11.5 |

在外饮食 | 1355.90 | 27.7 | 330.98 | 14.1 |

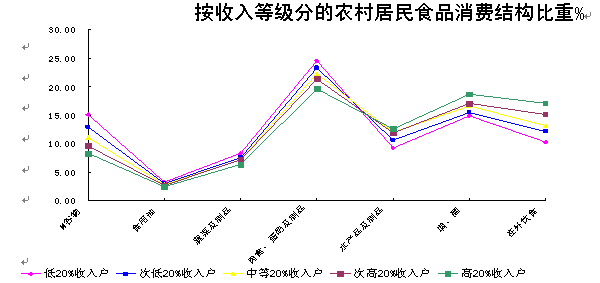

食物的消费结构受收入水平影响也较大,从按人均纯收入分组的农村居民中,我省低收入农村居民在谷物、蔬菜、肉类的消费明显偏高,而高收入群农村居民则相反,在水产品、烟酒、在外饮食中消费份额较大。

由以上两方面可以看出,我省农村居民食品消费支出的结构尚处在小康水平的初级阶段。在城镇居民普遍认识到合理的饮食结构对健康的重大影响的时候,农村居民还停留在“吃好”的阶段,因此,进一步改善农村居民食品消费的结构,为促进农村居民生活质量的提高具有重要意义。

(五)农村基础设施建设依然不完善

农村居民居住比较分散,经济发展水平不高,再加上政府对农村的投入不足,使得农村地区的基础设施水平远远落后于城市,农村基础设施建设无论在数量、规模、布局,还是在档次、质量、科技含量上都与城市相差甚远。一些贫困农村地区的基础设施很差,有的村不通路,有的村甚至不通电。虽然近年来我省在交通、通讯、水电等基础设施方面投入力度较大,基础设施建设发生了较大改变,根据第二次农业普查资料,从电力、通讯设施建设方面看,2006年末,全省已经完成农村电网改造的乡镇占98.3%,高于全国平均水平(82.3%)。但仍存在很多不完善的地方,如全省仍有8万户农村居民获取饮用水困难,还有16.6%的住户无法使用入户管道水;饮用水经过集中净化处理的村数仅占53%。又如通电话的自然村为11.9万户,占全部的95.6%,能够接收电视节目的自然村占全部的95.7%,加上一些乡镇及村电压不稳定,经常性停电等多种因素制约了居民购买电器的欲望。再比方说,全省完成改造的自然村数仅占全部的50.9%;通公路的自然村数占全部的88.7%等等,种种条件的限制使得农村居民的消费放不开手脚。

(六)居民防范风险型储蓄快速增长抑制了现实购买力的释放

受传统消费习惯、文化因素以及体制改革等因素的影响,近年来,我省居民储蓄存款保持了快速增长,以至于出现居民储蓄增长快于收入增长的现象。居民储蓄以风险防范为主要目的,以应对教育体制改革、养老体制改革和医疗体制改革的储户占了多数。居民将更多的收入用于储蓄,必然削减消费支出,因而储蓄增长过快也是消费增长缓慢的原因之一。城乡居民储蓄存款余额(本币)从1978年的7.73亿元增加到2007年的11160.73亿元,年均增长28.5%,远高于同期GDP增长幅度。

三、对策与建议

居民消费水平过低是长期困扰我国消费品市场乃至国民经济发展的重要问题。提高我国居民消费率,以扩大国内消费需求来启动我国经济增长已经日益迫切,而提高农村居民的消费水平更是重中之重,农村居民消费需求的增长和结构变化是拉动中国经济增长的重要动力。我国农村人口众多,农村消费市场具有很大的发展潜力同,与城镇居民相比,我国农村居民的消费水平具有更大的提升空间。

(一)加大政策扶持力度,把扩大消费需求提高到相当高度。从其他国家的情况看,可以把实现经济增长由投资拉动为主向消费拉动为主的转变方式分为两大类:一类是像西方发达国家那样,通过市场经济自身发展和完善,自然实现这一转变。这种转变方式的典型是美国和西欧等发达资本主义国家。另一类是像日本和亚洲四小龙那样,通过市场机制和政府引导相结合,主动实现这一转变。最近几年,我国消费增长缓慢、消费对经济增长的贡献不断降低、经济粗放型增长特性再度加重等问题,已引起政府决策部门和专家学者的普遍重视。中央政府发展经济的指导思想,已从通过大幅度增发国债扩大投资规模、提高投资速度促进经济发展转变为以扩大消费、提高人民生活水平和经济增长质量为中心,全局经济发展战略的转化,将为消费需求的扩大营造良好、和谐的发展环境。因此,应该继续加大政策扶持力度,进一步做好优化消费的制度环境,带动农村居民的消费积极性。

(二)增加农村居民收入水平,调整收入分配关系。我省农村居民总体上收入增长过慢是制约农村居民消费增长的首要因素。因此,提高居民收入,是扩大消费需求最主要的途径。例如继续实施和完善减免农业税政策,按照中央部署,适时免除各项涉农税收;适当提高农产品收购价格,增加农民收入;围绕提高农民的务工性收入,切实加强对农民外出务工的服务工作等。

(三)完善农村基础设施建设。多年来,城市基础设施由各级政府的财力支持,但对农村基础设施建设,政府投入不足,使得我省农村地区的基础设施水平远远低于城市。一些贫困农村地区的基础设施很差。农村基础设施水平落后,不仅严重制约了农村经济发展,农村收入水平的提高,也直接制约了农村居民消费的提升。因此,要切实解决当前农村基础设施建设投资需求与资金供给的突出矛盾,抓好农村居民的基础设施建设。确保所有村有一条通村水泥路或柏油路;所有村农田水利设施基本得到完善;村民喝上干净水;全部完成电网改造,实现城乡同网同价;所有村通有线电视网络等,为群众办实事,办好事。

(四)健全农村社会保障体系。要进一步完善新型农村合作医疗体系和提高人均筹资水平,坚决制止中小学校乱收费现象,着力解决教育、医疗、养老等农民的主要经济负担项目,解除农民的后顾之忧,使农民放心、安心、大胆地去消费。尽早建立健全一套适宜于农村居民的社会保障及福利体系,使得农村居民对未来可能发生的不确定性事件做到心里有底,自然就可以有效的刺激农村居民消费水平的提高。事实上如果社会保障体系完善,农村居民也敢于和愿意消费,消费观念也会发生很大的改变。

(五)完善农村商品流通网络。要激发农民的消费热情,需要完善农村商品流通网络,加强农村市场建设,改善消费环境。要突破传统的集市贸易的方式,建立农村的流通网络,根据农村的实际情况灵活运用连锁经营、代理配送制、直供等新的营销方式,增设家电、农机维修服务网点,这样会大大方便农民购物,刺激他们的消费需求。连锁店和超市进入乡村,既让农民可以消费到质优、价廉的商品和服务,又打击了充斥农村自由市场上的假冒伪劣商品,它的发展对于启动农村消费市场有着不可低估的作用。

[1]资料取自《改革开放三十年浙江农村居民生活走向殷实》