绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

随着浙江经济的发展,尤其是农村非农产业的快速发展,使农业劳动力在全社会就业人口中的比重下降,农村居民收入中的非农收入比重不断上升。这对于提高农村居民收入,建设农村全面小康社会具有重大意义。本文以第二次农业普查数据为依据,结合农村住户抽样调查资料,分析农村非农产业发展现状以及非农产业发展对农村居民增收的作用,探讨农村非农产业发展对农村居民增收的内在机制和发展方向。

一、农村非农产业已完全占据农村经济发展主导地位

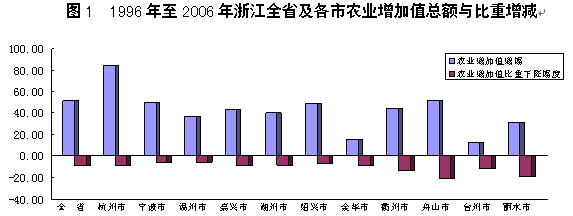

(一)农业增加值绝对额提高,比重明显下降

农业普查数据显示,浙江第二次农业普查时的2006年比第一次农业普查时的1996年,农业增加值增加了315.92亿元,增幅达51.6%;与此同时,农业增加值占全省生产总值的比重却不断下降,比重从1996年的14.7%下降到2006年的5.9%。各市农业增加值总额与比重情况总体上较为相似,但各市之间总额与比重的增减幅度还是有较大差异(见表1),最多的杭州市农业增加值增加了84.4%,而农业增加值占生产总值比重也下降了9.4个百分点,这说明这十年来杭州市不仅农业经济发展较快,而且非农经济发展速度更快;从农村居民人均纯收入和人均生产总值也印证了这一点,杭州市1996年至2006年农村居民人均纯收入从3259元增加到8515元,增长了161.3%,人均生产总值从15095元增加到51818元,增长了243.3%,增幅分别列这两项指标的全省第一和第二位。

表1 1996年、2006年浙江全省及各市农业增加值总额与比重

地 区 | 农业增加值(亿元) | 农业增加值占生产总值比重(%) | ||||

2006 | 1996 | 增减% | 2006 | 1996 | 增减 | |

全 省 | 925.10 | 609.18 | 51.9 | 5.9 | 14.7 | -8.8 |

杭州市 | 154.86 | 84.00 | 84.4 | 4.5 | 13.9 | -9.4 |

宁波市 | 139.34 | 92.96 | 49.9 | 4.9 | 11.7 | -6.8 |

温州市 | 65.51 | 47.91 | 36.7 | 3.6 | 9.4 | -5.8 |

嘉兴市 | 88.16 | 61.43 | 43.5 | 6.6 | 16.1 | -9.5 |

湖州市 | 65.59 | 46.74 | 40.3 | 8.6 | 17.5 | -8.9 |

绍兴市 | 97.35 | 65.38 | 48.9 | 5.8 | 12.7 | -6.9 |

金华市 | 67.68 | 58.37 | 16.0 | 5.5 | 13.7 | -8.2 |

衢州市 | 51.15 | 35.46 | 44.3 | 13.2 | 27.2 | -14.0 |

舟山市 | 41.88 | 27.58 | 51.9 | 12.5 | 33.4 | -20.9 |

台州市 | 105.97 | 94.26 | 12.42 | 7.2 | 19.4 | -12.1 |

丽水市 | 44.89 | 34.17 | 31.4 | 12.6 | 32.1 | -19.5 |

表2 1996年、2006年浙江全省及各市农民人均纯收入与生产总值比较

地 区 | 农村居民人均纯收入(元) | 人均生产总值(元) | ||||

2006 | 1996 | 增减% | 2006 | 1996 | 增减% | |

全 省 | 7335 | 3463 | 111.8 | 31874 | 9455 | 237.1 |

杭州市 | 8515 | 3259 | 161.3 | 51818 | 15095 | 243.3 |

宁波市 | 8847 | 4267 | 107.3 | 51460 | 15069 | 241.5 |

温州市 | 7543 | 3371 | 123.8 | 24390 | 7242 | 236.8 |

嘉兴市 | 8952 | 3520 | 154.3 | 40206 | 11645 | 245.3 |

湖州市 | 8333 | 3440 | 142.2 | 29527 | 10565 | 179.5 |

绍兴市 | 8619 | 3813 | 126.0 | 38540 | 12655 | 204.5 |

金华市 | 6137 | 3106 | 97.6 | 27108 | 9714 | 179.1 |

衢州市 | 5359 | 2259 | 137.2 | 15740 | 5490 | 186.7 |

舟山市 | 8333 | 3782 | 120.3 | 34682 | 8395 | 313.1 |

台州市 | 7368 | 3558 | 107.1 | 26026 | 9159 | 184.2 |

丽水市 | 3868 | 2113 | 83.1 | 14104 | 4278 | 229.7 |

(二)农村劳动力非农就业转移明显

1.农业从业人员总量减少。

第二次农业普查资料显示,浙江2006年从事农业的劳动力总量为481.78万人,比1996年减少541.48万人,减少幅度达到了52.9%;农业从业人员占农村从业人员总量比重也由1996年的44.8%减少到24.1%(见表3)。分市看,十年来农业劳动力减少总量最大的是金华市和台州市,分别减少了76.9万人和74.13万人;农业劳动力减少幅度最大的是温州市,十年共有64.0%的劳动力从农业生产中转移出来。2006年宁波市和温州市从事农业的农村劳动力比重最低,两市分别只有12.1%和12.6%的农村劳动力从事农业生产。

表3 1996年、2006年全省各市农业从业人员数量

地 区 | 农业从业人员(万人) | 农业从业人员占农村从业人员总量 比重(%) | ||||

2006 | 1996 | 增减% | 2006 | 1996 | 增减 | |

全 省 | 481.78 | 1023.26 | -52.9 | 24.1 | 44.8 | -20.7 |

杭州市 | 59.40 | 120.57 | -50.7 | 24.5 | 43.9 | -19.3 |

宁波市 | 39.13 | 92.65 | -57.8 | 12.1 | 34.9 | -22.8 |

温州市 | 37.40 | 103.78 | -64.0 | 12.6 | 31.0 | -18.4 |

嘉兴市 | 41.79 | 83.28 | -49.8 | 22.1 | 43.9 | -21.7 |

湖州市 | 38.84 | 71.19 | -45.4 | 31.6 | 51.6 | -20.0 |

绍兴市 | 38.93 | 96.96 | -59.8 | 21.7 | 41.0 | -19.3 |

金华市 | 59.91 | 136.81 | -56.2 | 30.4 | 55.5 | -25.1 |

衢州市 | 53.72 | 91.95 | -41.6 | 62.4 | 68.8 | -6.4 |

舟山市 | 8.71 | 17.56 | -50.4 | 26.5 | 43.2 | -16.8 |

台州市 | 50.84 | 124.97 | -59.3 | 20.4 | 41.3 | -20.9 |

丽水市 | 53.11 | 83.54 | -36.4 | 66.7 | 67.7 | -1.0 |

2.农村就业人口中一半以上从事第二产业。

农业从业人员数量的减少是以农业劳动力剩余为前提而转向非农产业,浙江农村从业人员总量从1996年第一次农业普查的2286.72万人减少到2006年1999.13万人,但农村非农就业人数2006年比1996年增加了253.89万人。其中从事第二产业的劳动力比重达到53.2%,从事第三产业的劳动力比重为22.7%。从非农产业结构看,主要增加的是从事第二产业人员,十年共增加了292.23万人,农村从事第三产业人数反而有所减少。从11个市的数据看,宁波市和嘉兴市从事第二产业人员超过全部农村从业人口的六成,宁波市农村二产从业人员总量也最大,达到217.56万人;温州市和舟山市农村从事第三产业人数比例较高,超过了农村全部从业人口的三成。

表4 2006年各市农村非农就业人口情况

地 区 | 从事第二产业人口 (万人) | 从事第二产业人口 比重(%) | 从事第三产业人口 (万人) | 从事第三产业人口 比重(%) |

全 省 | 1063.30 | 53.2 | 454.05 | 22.7 |

杭州市 | 128.92 | 53.2 | 53.99 | 22.3 |

宁波市 | 217.56 | 67.4 | 66.05 | 20.5 |

温州市 | 166.83 | 56.1 | 92.99 | 31.3 |

嘉兴市 | 120.37 | 63.7 | 26.75 | 14.2 |

湖州市 | 55.37 | 45.0 | 28.82 | 23.4 |

绍兴市 | 101.77 | 56.8 | 38.50 | 21.5 |

金华市 | 91.67 | 46.5 | 45.74 | 23.2 |

衢州市 | 18.30 | 21.3 | 14.10 | 16.4 |

舟山市 | 14.01 | 42.5 | 10.21 | 31.0 |

台州市 | 136.36 | 54.6 | 62.51 | 25.0 |

丽水市 | 12.15 | 15.3 | 14.39 | 18.1 |

3.农户家庭以非农兼业户为主要从业类型。

根据第二次农业普查指标解释,按家庭收入进行农户分类,我们将家庭收入完全来自农业的农户称作纯农户,将家庭收入中超过50%来自农业且还有其他收入的农户称作农业兼业户,而家庭收入中超过50%来自非农业且还有农业收入的农户称作非农兼业户,将全部收入来自非农业的农户称作非农户。按上述标准分类,2006年浙江农村纯农户的比重只有19.4%,而占农户比重最大的是非农兼业户,也即农户家庭收入中大部分来自于非农收入,但仍有少部分农业收入。这与我省实际情况是相符的,即大部分农户虽然收入主要依靠在企业工作或经商或家庭经营二、三产业等非农收入,但因为承包地仍自己耕种,所以还有农业收入。这样的农户比重达60%;如果加上收入完全依靠非农收入的农户,这两类农户相加,浙江农村主要依靠非农收入的农户将近达到了80%。全省纯农户比重最大为丽水、衢州、金华三市,比重分别为46.9%、37.3%和24.5%;其余各市均低于20%。

表5 2006年各市按家庭收入分的常住户从业类型比较

地 区 | 纯农户比重(%) | 农业兼业户比重(%) | 非农兼业户比重(%) | 非农户比重(%) |

全 省 | 19.43 | 2.59 | 60.02 | 17.96 |

杭州市 | 18.53 | 1.88 | 70.87 | 8.72 |

宁波市 | 15.68 | 1.54 | 54.92 | 27.86 |

温州市 | 12.47 | 1.94 | 53.46 | 32.13 |

嘉兴市 | 13.98 | 1.53 | 81.91 | 2.58 |

湖州市 | 18.34 | 3.31 | 73.92 | 4.43 |

绍兴市 | 16.89 | 1.40 | 67.57 | 14.14 |

金华市 | 24.46 | 1.33 | 56.24 | 17.97 |

衢州市 | 37.26 | 2.26 | 53.56 | 6.92 |

舟山市 | 11.50 | 17.26 | 46.83 | 24.41 |

台州市 | 15.64 | 3.77 | 57.03 | 23.56 |

丽水市 | 46.91 | 5.68 | 36.14 | 11.27 |

(三)浙江农村居民非农就业特征分析

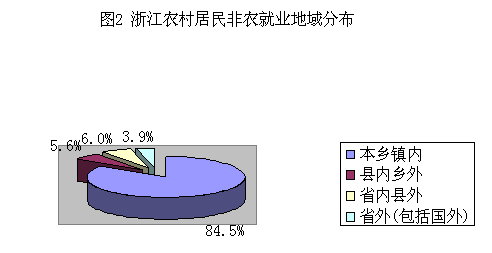

1.超过八成非农就业人员工作范围在本乡镇内。

第二次农业普查数据显示,浙江农村非农就业人员中84.5%在本乡镇范围内工作;在本县内本乡镇以外乡镇工作的比例为5.6%;在省内县外工作的比例为6.0%;在省外包括国外从业人员占3.9%。其中杭州市和宁波市农村劳动力在本乡镇务工总数均超百万,台州市农村劳动力在乡务工总数98.5万人;其次是绍兴、嘉兴、温州、金华、湖州,农村劳动力在乡务工总数均超过50万人。

2.非农就业人员中17.0%外出务工或经商。

从外出从业地点分布看,浙江外出从业人员在省级以上城市就业人数超过四分之一;在市、县级城市就业的占55.9%,在乡镇范围内就业比例为18.5%。制造业、居民服务业、批发零售业、建筑业、餐饮业为外出就业五个最大行业。分地区看,外出劳动力较多、总量超过40万的依次为温州、台州、金华、绍兴、杭州和衢州;农村劳动力在国外的有4.2万人,其中侨乡温州和丽水两市农村劳动力在国外的人数占全省77.8%。

3.农村家庭经营二、三产业遍地开花。

2006年,全省农村家庭经营二、三产业342万人,其中雇工经营的29.3万户,家庭帮工26万人。沿海的甬、台、温农村家庭经营较为集中,占全省从业人员的一半;其次是杭州、绍兴、金华三市农村家庭经营二三产业的劳动力均分别为34万人、33万人和32万人。

二、农村非农产业发展使非农收入成为农村居民增收的主要增长点

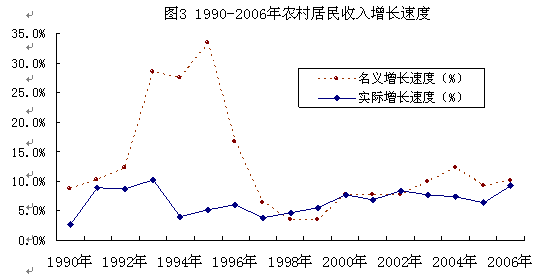

改革开放以来,浙江农村居民人均纯收入总体上保持了较快的增长幅度,名义增长速度波动较大,但实际增长速度相对较为稳定(见图3)。

(一)农村居民收入保持较快增长

农业普查数据显示,2006年,浙江农村居民人均纯收入达7335元,比上年增长10.1%,比改革开放初期的1978年增长了20多倍(未剔除物价因素,下同),平均每年增长14.3%。在1978-1987年期间,由于受农副产品收购价格和零售价格提高的影响,农村居民的人均纯收入逐年上升,从1978年的165元,上升到1989年的1011元,跨上了千元台阶。其中,除了1983年受农村居民工资性收入出现负增长的影响外,其余年份均以2位数的增长速度上升;在1991-1996年,浙江农村居民人均纯收入仍保持高速增长态势,1994年浙江农村居民人均纯收入突破2000元;经过短短两年,1996年浙江农村居民人均纯收入突破了3000元。随后在2000年、2003年、2004年和2006年分别跃上了4000元、5000元、6000元和7000元关口。见表6[1]。

表6 1978年—2006年浙江农村居民纯收入水平及增长率变化 单位:元,%

年份 | 人均纯 收入 | 纯收入增长率 | 工资性 收入 | 工资性收 入增长率 | 家庭经营 纯收入 | 家庭经营纯 收入增长率 | 转移性收入及 财产性收入 | 转移性及财产 性收入增长率 |

1978 | 165 | -- | 66 | -- | 88 | -- | 11 | -- |

1980 | 219 | 32.7 | 91 | 37.9 | 113 | 28.4 | 15 | 36.4 |

1981 | 286 | 30.6 | 115 | 26.4 | 135 | 19.5 | 36 | 140.0 |

1982 | 346 | 21.0 | 139 | 20.9 | 174 | 28.9 | 33 | -8.3 |

1983 | 359 | 3.8 | 113 | -18.7 | 209 | 20.1 | 37 | 12.1 |

1984 | 446 | 24.2 | 123 | 8.8 | 285 | 36.4 | 38 | 2.7 |

1985 | 549 | 23.1 | 133 | 8.1 | 385 | 35.1 | 31 | -18.4 |

1986 | 609 | 10.9 | 155 | 16.5 | 414 | 7.5 | 40 | 29.0 |

1987 | 725 | 19.0 | 184 | 18.7 | 490 | 18.4 | 51 | 27.5 |

1988 | 902 | 24.4 | 252 | 37.0 | 588 | 20.0 | 62 | 21.6 |

1989 | 1011 | 12.1 | 285 | 13.1 | 652 | 10.9 | 74 | 19.4 |

1990 | 1099 | 8.7 | 324 | 13.7 | 715 | 9.7 | 60 | -18.9 |

1991 | 1211 | 10.2 | 364 | 12.3 | 777 | 8.8 | 70 | 16.7 |

1992 | 1359 | 12.2 | 457 | 25.5 | 812 | 4.5 | 90 | 28.6 |

1993 | 1746 | 28.5 | 611 | 33.7 | 1028 | 26.6 | 107 | 18.9 |

1994 | 2223 | 27.3 | 868 | 42.1 | 1257 | 22.3 | 98 | -8.4 |

1995 | 2966 | 33.4 | 1110 | 27.9 | 1697 | 35.0 | 159 | 62.2 |

1996 | 3463 | 14.4 | 1360 | 22.5 | 1929 | 13.7 | 174 | 9.4 |

1997 | 3684 | 6.4 | 1496 | 10.0 | 2011 | 4.3 | 177 | 1.7 |

1998 | 3815 | 3.6 | 1585 | 5.9 | 1990 | -1.0 | 240 | 35.6 |

1999 | 3948 | 3.5 | 1738 | 9.7 | 1896 | -4.7 | 314 | 30.8 |

2000 | 4254 | 7.8 | 2001 | 15.1 | 1918 | 1.2 | 335 | 6.7 |

2001 | 4582 | 7.7 | 2226 | 11.2 | 2000 | 4.3 | 356 | 6.3 |

2002 | 4940 | 7.8 | 2437 | 9.5 | 2075 | 3.8 | 428 | 20.2 |

2003 | 5431 | 9.9 | 2613 | 7.2 | 2336 | 12.6 | 482 | 12.6 |

2004 | 6096 | 12.2 | 2987 | 14.3 | 2554 | 9.3 | 555 | 15.1 |

2005 | 6660 | 9.3 | 3299 | 10.4 | 2766 | 8.3 | 595 | 7.1 |

2006 | 7335 | 10.1 | 3646 | 10.5 | 3030 | 9.5 | 659 | 10.8 |

(二)农村居民人均纯收入增速波动较大

分析28年来浙江农村居民收入增长状况,从1978年开始前18年基本延续较高的增长速度,但1996年以来,浙江农村居民人均纯收入在保持继续增长的同时,存在着越来越大的增长压力,从1996年到1999年增幅一年比一年低。从表5中可以看到:1997年、1998年和1999年,浙江农村居民人均纯收入增长率分别为6. 4%、3.6%和3.5%,三年内每年递减,增长速度从1996年的14.4%下跌到1999年的3.5%,三年内下跌了近11个百分点;在1996-1999年的四年内,浙江农村居民人均纯收入一直徘徊在4000元以内。直到2000年农村居民人均纯收入才突破4000元大关,达到4254元,农村居民人均纯收入增长速度出现回升,达到7.8%;2000-2002年三年期间增幅都稳定在7.7%-7.8%之间,2006年浙江农村居民人均纯收入达到了7335元,比2005年增长10.1%;2003年至2006年农村居民收入增幅有所提高。可以说进入新世纪的6年是浙江农村居民收入增幅稳步回升平稳增长的6年,虽然增幅较之上世纪80年代和90年代前期为低,但实现了较高基数上的增长,而且是在全国农村居民增收困难,增幅滞缓的大背景下实现的。

(三)农村居民人均纯收入中工资性收入[2]所占比重逐年提高

表5数据显示,近十年来,浙江农村居民工资性收入占全部纯收入的比重逐年提高,且始终保持了较高的增长幅度。1996年至2006年,浙江农村居民工资性收入占全部纯收入的比重从39.3%增加到49.7%,工资性收入平均每年增长幅度达13.3%,比同期纯收入的平均增长幅度高6.6个百分点。因此,近十年来浙江农村居民收入的较高增幅主要得益于农村居民务工收入的大幅增加。也即农村居民收入的主要来源已转向非农业收入。

(四)家庭经营纯收入绝对额总体上仍处上升阶段

从表5观察,1995年浙江农村居民纯收入中来自家庭经营收入的纯收入比上年增长35.0%,然后逐年回落,期间1998年和1999年甚至出现负增长;直至2001年出现恢复性增长,到2003年和2004年由于农业产品价格的大幅上升,农村居民家庭经营收入又出现较高的增幅。1996年至2006年这10年间,浙江家庭经营纯收入年均增幅为3.6%,比工资性收入年增速低6.2个百分比。由于家庭经营收入增幅的波动与回落,家庭经营收入占全部纯收入的比重不断下降,1996-2006年,农村居民人均纯收入中来自家庭经营的纯收入比重从55.7%下降到41.3%;而且这其中,由于家庭经营收入中非农收入的增加还抵消了农业收入的减少,减缓了家庭经营收入的下降幅度。2006年浙江农村居民人均纯收入中来自家庭经营的纯收入为3030元,其中家庭经营农业收入为1377元,占全部家庭经营纯收入的45.4%;家庭经营二、三产业的纯收入1653元,占全部家庭经营纯收入的达54.6%。加上工资性收入,2006年浙江农村居民收入中来自非农收入的比重达到了72.2%。

三、农村非农产业发展——农业剩余劳动力向非农产业的有效转移使农村居民收入持续增加成为可能

浙江农村居民收入在高基数上较快增长的原因是多方面的,透过现象分析农村居民增长的深层原因,不难发现,其中最根本的在于浙江农业劳动力向非农就业转移比较顺畅。从理论上讲,在一个存在剩余劳动力的经济中,部分劳动力的移出,无疑会有助于移出地劳动者收入的增长。现有的研究资料亦已表明,在其他条件不变的情况下,农业剩余劳动力每减少一个百分点,农村居民收入就能增加一个百分点;反之,每增加一个非农就业,农村居民纯收入总量就可增加6000到10000元,相当于30个农村居民年增收4%-5%。

(一)农业劳动力向非农产业转移与农村居民收入的相关分析

农业剩余劳动力的转移,从转移的主体农村居民来讲,其转移行为一般要受到三个方面因素的影响:一是经济的因素,如收入,农村居民转移到非农行业,其主要目的是增加收入。二是资源的因素,农村居民要向非农行业转移,必须要在农业领域有富余的劳动力。三是农村经济以及整个国民经济发展的状况,如企业的发展,农村城市化水平等。

为了准确反映各种因素对农业剩余劳动力转移的影响,这里以2006年的农业普查数据为基础,对农村居民从农业转移到二、三产业与收入的关系进行相关分析。

根据影响农业劳动力转移的因素分析,从统计角度界定了一些具体指标:(1)农业劳动力转移比重。是指2006年全年转移的农业劳动力占当年全省农业劳动力的比重,反映农业劳动力转移的水平,是因变量。(2)农村居民人均纯收入。采用农业普查农村住户长表调查数据。(3)农业劳动力剩余率。农业剩余劳动力占当年农业劳动力的比重。(4)人均经营耕地面积。(5)第一产业比重。反映产业构成。(6)中小企业增长率,即中小企业增加值的增长率,反映中小企业的发展状况。(7)城市化率。城镇人口占总人口的比重。

相关分析结果见表7。

表7 农业转移劳动力比重与其影响因素的相关关系(R)

指标 | 农村居民人均 纯收入 | 人均经营 耕地面积 | 第一产业 比重 | 城市化率 | 中小企业 增长率 |

农业转移劳动力 占总劳动力比重 | 0.906 | -0.537 | -0.745 | 0.51 | -0.12 |

从表7数据可以看出,农村居民人均纯收入与农业劳动力转移比重高度正相关,表明在不同地区,随着收入水平的提高从事农业生产的人员比重下降,转移的比重提高。第一产业比重与农业劳动力转移比重高度负相关,表明在不同地区,随着第一产业比重的下降,农村转移劳动力的比重在不断提高。城市化率与农业劳动力转移比重中度正相关,表明城镇容量对农业劳动力转移具有一定的正影响。人均经营耕地面积与农业劳动力转移比重中度负相关,表明随着人均经营耕地面积的减少,农业劳动力转移比重在上升。中小企业增长率与农业劳动力转移比重呈现出低度相关,反映出中小企业对农业剩余劳动力的吸纳能力在减弱。

(二)农业劳动力剩余使农业增收作用日趋式微

农村非农产业的发展,传统的农村居民即农业劳动力向非农行业转移,必然要联系到农业劳动力剩余理论和农业与非农业收益比较。国内理论界、学术界公认的农业剩余劳动力转移理论的基本点较多,集中起来有以下几点:①农业部门剩余劳动力转移的基本方向,是从效率较低的第一产业向效率较高的第二、三产业转移。②这种转移顺利进行的物质基础,是农业部门中有足够的剩余产品。到2000年我国已成功地对农村(包括对贫困地区)解决了温饱问题,农户家庭可自由支配的现金收入增多,使其具备了这个物质条件。③转移出去的劳动力,其农业边际生产率小于或等于零。即转移出去后对农业生产无实质性影响。④转移的动因是农业内部的“推”与农业外部的“拉”这二股动力的合一协同作用。⑤转移的最终结果是以农业为代表的传统生产部门和以工业为代表的现代生产部门达到均衡协调发展。

第二次农业普查数据表明,2006年末我省农村劳动力从业人员为1999.13万人。其中,农业从业人员481.78万人;第二产业从业人员1063.30万人;第三产业从业人员454.05万人。农村劳动力就业结构由1996年的44.8:33.7:21.5,转变为2006年的24.1:53.2:22.7,农业劳动力下降20.7个百分点,第二产业劳动力上升19.5个百分点,第三产业劳动力上升1.2个百分点。如果采用“基准差额法”来计算农业剩余劳动力,假定建国初期或其它农业社会时期农业劳动力实现了充分就业,以那一时期平均每个农业劳动力负担的耕地和园地数量,除当前拥有的耕地和园地总量(适当考虑农业机械装备和集约化经营水平),得出当前农业生产实际需要的劳动力数量。根据计算,2006年我省农业剩余劳动力仍有大约150万左右(如果农业经营水平提高,则农业剩余劳动力可达200万左右)。以1996年农业剩余劳动力为基数,2006年我省已转移的农村劳动力达到78.4%。

浙江人多地少,2006年全省乡村人口人均拥有耕地仅0.72亩,农户经营耕地规模基本上在1.5-3亩之间。随着浙江经济发展对土地需求的增加,可耕地面积必然逐年减少,与此同时,农业劳动力并没有随着耕地的减少而同步减少。在这种情况下,即使不考虑农业生产技术进步的因素,农业剩余劳动力的产生也是不可避免的。因此,人地紧张的关系,使浙江面临着严峻的剩余劳动力问题,这一问题直接影响着农业的规模效应,使现代农业技术的运用受阻,农业劳动生产率的提高受到极大限制,农业生产成本相对较高,农业缺乏竞争力。据原浙江省农调队调查,目前浙江农户的农副产品的成本比全国平均高14%左右,其中粮油高10%,蔬菜高12%,养殖业高21%。农业生产的高成本必然会使农村居民经营农业难以获得社会平均利润率,进而影响整体农村居民的收入。而农业的劳动生产率只相当于社会平均的三分之一,这是农村居民单靠农业难以保持收入增长的根源所在。此外,浙江面临的农业剩余劳动力问题,不仅直接制约了农村居民经营农业的规模效益,而且还使得农业结构调整难以形成有效的分工协作,容易“一哄而上”,不能切实发挥对农村居民的增收作用。事实上,很多年份农业增产不增收的普遍现象就是很好的佐证。

(三)农业劳动力转移使浙江农村居民增收的主动力转向非农收入

著名学者周天勇曾以国内外价格比和国内劳动成本为依据算过一笔帐,小麦、大米、玉米、棉花、大豆等大宗土地密集型产品,假定价格不变,只有每户两个劳动力种到60-120亩时,其收入才能达到与城镇居民收入也即从事二、三产业收入相当的水平。如果按此计算,我国农业只需要劳动力2000-4000万,而目前农业劳动力至少3.5亿以上,这说明农村的剩余劳动力数量巨大,需要从农业中转移出来。如果大量本应随着经济发展而转移到城市中去的农村居民被迫滞留在土地上,在有限的土地上谋生,人均占有的资源和财富极为有限,从根本上制约了农村居民收入的增长,这种格局不改变,农村居民永远也不会在收入上达到城镇居民收入的水平。在农户承包经营的状况下,土地对劳动力的挤压不具有集中资源和优化经营规模的特点,对农村深化改革并无益处。但农村二、三产业的发展提供了农业剩余劳动力转移的就业机会,较高的比较利益,形成了一种暂时性均衡的现实拉力。这种比较利益的推动带来了阶段性的农村经济繁荣与农村居民收入的增长。

农业剩余劳动力的转移是农村居民增收的捷径。1980年,浙江省农村居民人均纯收入仅有219元,1985年为549元,1996年为3463元,2006年则达到了7335元。在我省农村居民从解决温饱到实现小康走向富裕的过程中,农业剩余劳动力的大量有效转移起到了举足轻重的作用。20多年来,浙江农村非农产业快速发展,吸纳了大量的农业劳动力,农村居民的工资性收入因此持续增长,并成为当前农村居民收入的主要增长点。1985年全省农村居民来自工资性的收入人均仅有133元,占当年农村居民人均纯收入的24.3%;到1995年工资性收入增加到1110元,比1985年增长了7倍多,占人均纯收入比重提高到37.4%,对当年纯收入增长的贡献率达32.6%;到2006年工资性收入进一步增加到3646元,占人均纯收入的49.7%,对当年纯收入的贡献率达51.3%。特别是"九五"后半期,在全国农村居民收入增长速度出现持续回落、全省农村居民收入中来自第一产业的收入连续四年出现下降的情况下,农村居民收入在较高的基数上仍保持了较高的增速,这主要得益于浙江农业劳动力的非农就业比例较高和工资性收入的增长。据统计,1996-2006年,全省农村居民收入增加3872元,其中来自工资性收入的增加额为2286元,对收入的增长贡献率达59.0%。因此,可以说如果没有农业劳动力的有效转移,也就没有农村居民工资性收入的增加,也就没有农村的小康和富裕。

(四)农业劳动力的转移促进浙江农村经济快速发展和城乡一体化进程的推进

随着农村经济的发展和经济总规模的不断扩张,对劳动力的需求持续增加,从而为农业剩余劳动力转移提供了前提,也使农业剩余劳动力转移成为可能。同时,农业劳动力从农业向非农产业转移,又为农村非农经济的发展提供了人力保障。因此,农业剩余劳动力转移与农村经济的发展两者存在着极为紧密的联系,它们相互作用、相互促进,推动了农村的不断变革和社会进步。1998年,浙江省委、省政府作出了加快推进农业和农村现代化建设的决定,明确提出了在实现农业和农村现代化过程中对劳动力转移的目标要求。一方面,从世界经济发展规律看,只有不断加快农村劳动力的转移,不断提高农村劳动力的非农就业比例,才能不断提高农业劳动力生产率和农业生产水平,才能不断提高农村经济的综合实力和农村现代化水平。我省改革开放二十多年的发展历程也充分说明了这一事实。据测算,1998年我省农业和农村现代化实现程度为37.97分[3],比1990年的9.81分有大幅度的提高,其中的农村劳动力及时转移起到了十分重要和积极的作用。农村劳动力转移对农业和农村现代化的贡献不仅仅表现在劳动力非农化水平的提高方面,而且更在于由于农村劳动力的转移,使农村居民收入、农村居民的消费水平、农业劳动生产率、农业机械化程度等多方面水平得以提高。根据国家统计局农村全面小康指标体系测算,2006浙江农村全面小康实现程度为68.1%,居上海、北京、天津后全国第四位。

农业剩余劳动力转移也促进了农村城市化发展。2006年我省人均GDP为31874元,按2006年末汇率8.27折算美元为3854美元,城镇人口达到了56.5%。美、英、日等发达国家以及韩台及巴西等新兴工业化国家或地区的实践表明,农村产业非农化和农业剩余劳动力转移不仅促进了城市化,城市化水平的提高也反过来推动农业剩余劳动力转移。由于工业化的推进,发达国家农业剩余劳动力转移主要体现为人口从农村向城市转移,城市化水平显著提高。我国的情况则有所不同,即农村劳动力在向城市转移的同时更多地趋向于在农村内部转移。农业剩余劳动力在农村内部转移,主要表现为农村非农化或农村城市化,农村居民收入提高,城乡之间的差别进一步缩小。这也可以理解为一种不同于发达国家的城市化模式,或者可以更确切地说是一种城乡一体化模式。农业剩余劳动力转移伴随城市化的演变其本质是高度工业化推进了城市化,“城市”又反哺“农村”。这种变化对于避免大量流动人口涌向城市和解决“城市病”具有积极作用。