绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

流通产业是国民经济的重要组成部分,是反映一个国家或地区经济发展和社会繁荣的重要窗口,也是启动市场、促进需求和消费不断升级的助推器。改革开放以来,浙江在流通领域率先推进市场取向的改革,商品流通规模不断扩大,流通体制不断完善,多元经营主体基本形成,流通产业化程度大大提高,商贸流通业已成为市场化资源配置程度高、活力强、发展快、特色鲜明的重要产业,有力地促进了浙江经济和社会发展。2007年全省实现社会消费品零售总额6214.04亿元,比上年增长16.7%,扣除价格因素实际增长12.4%,总量居全国各省市第4位;批发零售、餐饮业增加值1913.81亿元,占GDP的10.2%。但是,必须清醒地看到,浙江商贸流通企业的“散、小、弱”问题仍然十分突出,流通产业总体竞争力不高,商品流通产业化的水平较低。目前要深入贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,推动经济转型升级,必须大力发展商贸流通业,加快实现商贸流通现代化的步伐。

一、浙江商贸流通业发展的规模与速度

改革开放以来,浙江流通产业发生了翻天覆地的变化。为了客观反映其历史轨迹,我们通过观察社会消费品零售总额、批发零售贸易商品销售总额、商品交易市场成交额三项指标,分析和总结1990年至2007年浙江流通产业发展的概况。

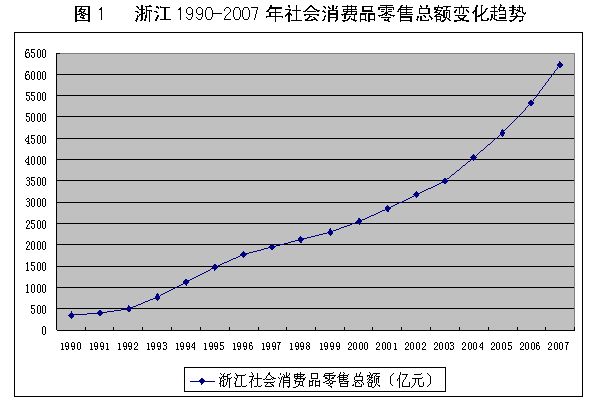

(一)社会消费品零售总额的变化。十几年来,浙江社会消费品零售总额一直保持稳定而强劲的增长势头(见表1、图1),商品流通规模不断扩大。

表1 浙江1990-2007年社会消费品零售总额单位:亿元

年 份 | 社会消费品 零售总额 | 按 行 业 分 | 社会消费品零售总额 比上年增长(%) | ||

批发零售贸易业 | 餐饮业 | 其他 | |||

1990 | 353.75 | 321.45 | 15.90 | 16.40 | 2.2 |

1991 | 404.00 | 366.65 | 19.07 | 18.28 | 14.2 |

1992 | 493.87 | 442.64 | 25.04 | 26.19 | 22.2 |

1993 | 772.11 | 722.81 | 40.09 | 9.21 | 56.3 |

1994 | 1133.18 | 1013.18 | 55.24 | 64.76 | 46.8 |

1995 | 1472.66 | 1360.01 | 85.92 | 26.73 | 30.0 |

1996 | 1776.67 | 1610.94 | 115.02 | 50.71 | 20.6 |

1997 | 1951.96 | 1759.87 | 129.88 | 62.21 | 9.9 |

1998 | 2120.78 | 1896.93 | 149.33 | 74.52 | 8.6 |

1999 | 2305.86 | 2041.43 | 188.31 | 76.12 | 8.7 |

2000 | 2553.59 | 2235.01 | 237.67 | 80.91 | 10.7 |

2001 | 2839.59 | 2478.04 | 277.97 | 83.57 | 11.2 |

2002 | 3166.15 | 2736.10 | 340.34 | 89.72 | 11.5 |

2003 | 3511.26 | 2998.92 | 399.14 | 113.20 | 10.9 |

2004 | 4055.50 | 3525.14 | 452.78 | 77.58 | 15.5 |

2005 | 4631.69 | 4020.81 | 533.19 | 77.69 | 14.2 |

2006 | 5325.35 | 4658.76 | 609.85 | 56.73 | 15.0 |

2007 | 6214.04 | 5437.82 | 717.36 | 58.85 | 16.7 |

(注:2004年数据按经济普查资料测算,1990-2003年数据根据经济普查数据调整。)

1990年至2007年间,浙江社会消费品零售总额发展速度保持较快增长,年均增长率达到18.4%。2007年的社会消费品零售总额比1990年增长16.6倍,其中批发零售业零售总额增长15.9倍,餐饮业增长44.1倍。可见,经过十几年的发展,浙江批发零售和餐饮企业的消费品流通能力大大增强。但是,这一期间的各个年份发展速度并不均衡。其中增长速度最快的是“八五”时期,年均增长率达33.0%,特别是1993年和1994年,年增长率分别高达56.3%和46.8%。“九五”期间,浙江社会消费品零售总额增速明显回落,尤其是1998年和1999年发展速度相对较低,年增长率分别为8.6%和8.7%。“十五”时期,社会消费品零售总额稳中趋升,年均增长12.6%,平均增速比“九五”时期高了1.0个百分点。进入“十一五”时期,浙江社会消费品零售总额继续延续“十五”上升的趋势,2007年,全省社会消费品零售总额6214.04亿元,比上年增长16.7%,占全国的比重为7.0%,列广东、山东、江苏之后居全国第四位。其中批发零售业零售额5437.82亿元,餐饮业零售额717.36亿元,分别比上年增长16.7%和17.6%。

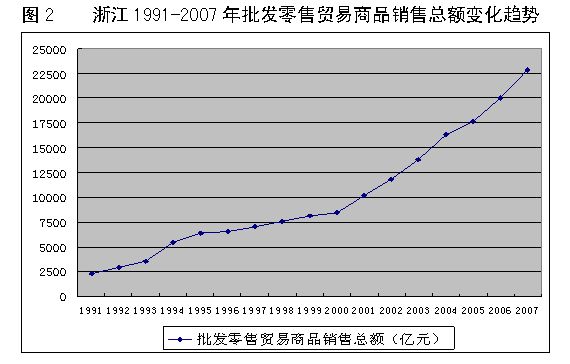

(二)批发零售贸易商品销售总额的变化。批发零售贸易业的商品销售总额指标,可以直接反映一个国家或地区流通产业的发展水平。浙江在1991年至2007年期间,一方面批发零售贸易业的商品销售总额大幅增加,如2007年比1991年增长9倍,年均增长15.5%,说明浙江商品流通十分活跃,流通产业发展水平大大提高;另一方面,批发零售贸易业商品销售总额的增长轨迹出现较大波动,各年份发展速度相差悬殊(见表2、图2)。基中,1994年增长率最高(其中含有物价因素),1996年和1997年增长幅度较小。平均来说,“八五”时期的增长速度(年均增长29.3%)明显快于“九五”时期(年均增长8.1%),也高于“十五”时期(年均增长13.4%),“十一五”时期头两年年均增长13.7%,这与宏观经济的整体走势基本一致。尽管4个阶段的发展速度有一定差距,总体看来,发展轨迹还是呈现不断上升趋势,说明浙江流通产业仍然处于稳步增长阶段。

表2 浙江1991-2007年批发零售贸易商品销售总额

单位:亿元

年 份 | 批发零售贸易商品销售总额 | 比上年增长(%) |

1991 | 2284.53 | 16.6 |

1992 | 2933.33 | 28.4 |

1993 | 3514.13 | 19.8 |

1994 | 5425.82 | 54.4 |

1995 | 6386.19 | 17.7 |

1996 | 6577.78 | 3.0 |

1997 | 6985.60 | 6.2 |

1998 | 7586.36 | 8.6 |

1999 | 8155.34 | 7.5 |

2000 | 9411.26 | 15.4 |

2001 | 10182.99 | 8.2 |

2002 | 11791.90 | 15.8 |

2003 | 13784.73 | 16.9 |

2004 | 16362.47 | 18.8 |

2005 | 17664.40 | 8.0 |

2006 | 20047.00 | 13.5 |

2007 | 22850.88 | 14.0 |

(注:2004年数据按经济普查资料测算,1991-2003年数据根据经济普查数据调整。)

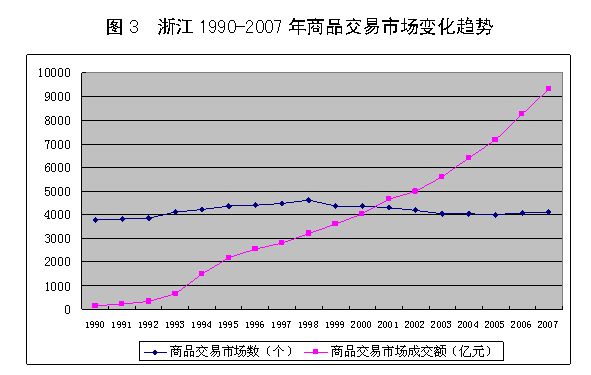

(三)商品交易市场成交额的变化。商品交易市场成交额也是反映一个地区流通能力的主要经济指标,其规模和水平是反映浙江大商业、大流通、大市场格局的一个重要标志。事实证明,随着市场在资源配置中的作用逐步增强,各类市场特别是大型批发市场在衔接产销、活跃流通、平抑物价、引导生产和增强经济辐射效应方面,发挥了越来越大的作用。

浙江商品交易市场具有起步早、数量多、种类齐、规模大、综合功能强的特点。市场的发展是在农村专业化、商品化生产日益发展和专业户、专业村不断涌现的背景下,在初级集贸市场不断发展的过程中逐步形成和兴起的。经过20多年的发展,浙江商品交易市场已形成鲜明的地方特色,并成为浙江经济发展的重要推动力量。由表3及图3可见,2007年同1990年相比,我省商品交易市场数量增加了299个,市场成交额增长了56.6倍,成交额年均增长26.9%。2007年全省共有商品交易市场4096个,实现成交额9325亿元,成交额比上年增长13.1%。商品交易市场的繁荣兴旺对我省经济持续快速发展产生了积极的推动作用,已成为浙江改革开放和经济发展的一大特色和优势。

表3 浙江1990-2007年商品交易市场成交情况

年 份 | 商品交易市场数(个) | 商品交易市场成交额 | |

成交额(亿元) | 比上年增长(%) | ||

1990 | 3797 | 161.9 | 8.7 |

1991 | 3802 | 204.6 | 26.4 |

1992 | 3865 | 321.3 | 57.0 |

1993 | 4127 | 651.2 | 102.7 |

1994 | 4207 | 1480.5 | 127.3 |

1995 | 4349 | 2165.7 | 46.3 |

1996 | 4388 | 2545.3 | 17.5 |

1997 | 4488 | 2798.0 | 9.9 |

1998 | 4619 | 3209.6 | 14.7 |

1999 | 4347 | 3606.0 | 12.4 |

2000 | 4348 | 4023.0 | 11.6 |

2001 | 4278 | 4652.0 | 15.6 |

2002 | 4193 | 4997.0 | 7.4 |

2003 | 4036 | 5591.0 | 11.9 |

2004 | 4049 | 6384.0 | 14.2 |

2005 | 4008 | 7173.0 | 12.4 |

2006 | 4064 | 8247.0 | 15.0 |

2007 | 4096 | 9325.0 | 13.1 |

二、浙江商贸流通业发展的现状与特点

改革开放以来,尤其是近五年来,在良好的市场经济环境下,我省商贸流通业的发展取得了长足的进步,对国民经济持续、稳定、健康发展的贡献越来越大。2007年全省批发零售、餐饮业创造的增加值为1913.81亿元,占GDP的比重达到10.2%,占第三产业的比重为25%;批发零售贸易商品销售总额达到22850.88亿元,占全国比重为9.5%,在各省市区中仅次于广东省,列第2位。消费增幅与投资增幅的差距已经由2002年的投资高出18个百分点转变为2007年的消费高出5.6个百分点,经济的增长已由过去主要依靠投资和出口拉动,转变为消费、投资、出口协同拉动,消费对经济增长的拉动力不断增强。

(一)扩大消费政策成效显现,城乡市场协调发展。国家和我省相继出台了一系列促进消费的政策,如减免税赋,继续加大惠农、扶农、富农力度,努力增加农民收入;合理调节收入分配,着力提高低收入者收入水平,逐步扩大中等收入者比重;财政支出更多地投向社会保障、社会公益事业、转移支付等,社会保障体系建设步伐也在不断加快,从而有效地增强了城乡居民的消费信心。随着我省综合经济实力的不断增强,城乡居民收入水平不断增长,2007年全省城镇居民人均可支配收入达到20574元,农村居民人均纯收入达8265元,2002-2007年年均实际增长9.8%和7.8%。2007年,全省城市市场实现消费品零售额4117亿元,农村市场实现零售额2097亿元,分别比2002年增长1.3倍和55.3%,年均增长17.8%和9.2%,城乡市场之间的增幅差距由2002年的5.5个百分点缩小到2007年的0.9个百分点。

(二)商品交易市场改造提升,成交额不断扩大。各地认真贯彻实施《浙江省商品交易市场管理条例》和《关于加快推进商品交易市场提升发展若干意见》,抢抓机遇,商品交易市场加快改造提升,加大创新步伐,总体呈现出市场总数减少、大型市场不断增加、市场交易总额不断扩大的良好发展态势,一些省重点市场已率先实现了从传统市场向现代化市场的转型,巩固了浙江商品交易市场在全国的龙头地位以及在我省商贸流通业中的龙头地位,有力地支撑了经济社会的持续快速发展。2007年末,我省有商品交易市场4096家,比2002年减少97家,其中成交额超亿元的市场574个,超十亿元的市场133个,超百亿元的市场15个,分别比2002年增加117、56和9个。2007年,全省商品交易市场累计实现成交额9325亿元,比2002年增长86.6%,年均增长13.3%。重点市场发展态势强劲,龙头带动作用凸现。2007年,全省118家重点市场成交总额5194亿元,占全省商品市场成交额的55.7%。2007年,义乌中国小商品市场、绍兴中国轻纺城购销两旺,成交额分别达到348.4亿元和332.2亿元,分别比上年增长10.6%和10.3%。

(三)消费结构稳步升级,市场消费热点纷呈。随着城乡居民购买力水平的不断提高,居民消费档次不断提升,消费内容日趋多样化,市场消费热点不断。2007年,城镇居民人均消费性支出14091元,农村居民人均消费性支出6442元,五年年均分别实际增长8%和10.9%。据对限额以上贸易企业23类主要商品零售额统计,近五年我省消费热点主要体现在以下几个方面:一是个人享受、发展及服务性消费所带动的商品销售较快增长,如化妆品类年均增长26.7%,金银珠宝类年均增长22.4%,体育、娱乐用品类年均增长22.3%,通讯器材类年均增长45%,文化办公用品类增长24.9%,儿童玩具类年均增长25%,服装鞋帽纺织品类年均增长24.8%。二是由于价格上涨因素导致食品饮料类零售额较快增长。食品饮料烟酒类年均增长21.9%,其中饮料类年均增长23.1%。三是家居类商品销售保持稳定增长,如家用电器和音像器材类年均增长24.8%,日用品类年均增长28.6%,五金电料类年均增长15.8%。四是汽车及石油制品类的销售高速增长,汽车类年均增长44.5%,石油及制品类年均增长45.8%。

(四)大型商场和连锁超市销售趋旺,新型流通业态快速发展。2007年,全省限额以上批发零售业消费品零售额2014亿元,比2002年增长2.5倍,年均增长28.7%,高于社会消费品零售总额增幅14.3个百分点,对社会消费品零售额年均增长的贡献率达47.4%,拉动社会消费品零售总额年均增速7个百分点。杭州大厦、百大集团、银泰百货、解百集团等大型商场纷纷出台优惠促销举措,销售业绩连创新高。新型流通业态发展较快,连锁经营、物流配送、电子商务得到较快发展,流通现代化水平不断提高。2007年全省连锁门店数近2万个,比上年增加0.8万个;从业人员19.4万人,增加4.0万人;实现零售额1093.0亿元,比上年增长34.2%。连锁零售额占全省社会消费品零售总额的比重为17.6%,比上年提高2.3个百分点。各类大中型超级市场、购物中心、连锁经营的专卖店、专业店不仅给消费者提供了相对规范的售前售后服务和舒适的购物环境,商品价格也易于为消费者接受,成为普通消费者和工薪阶层购物的主要场所。“千镇连锁超市”、“万村放心店”工程全面完成,截至2007年底,全省1212个乡镇开设了连锁超市1689个,9751个行政村开设了连锁便利店10788个;共建放心示范店28110个,具备条件的26294个行政村全部建成了放心示范店。

三、我省商贸流通业发展面临的主要问题

改革开放以来,浙江商贸流通业得到了飞速发展,但同时也面临着许多困难和问题,与发达国家及国内先进省市相比仍然存在差距。

(一)从拉动经济的三驾马车之一看,消费率长期偏低。改革开放以来,我省最终消费率的走势基本呈先升后降。尽管近年来我省消费率水平有所回升,但目前我省的最终消费率仍不到50%,2007年为46.1%,低于全国平均水平(48.8%)。不仅低于欧美发达国家,而且也明显低于日本、韩国和东南亚等亚洲国家,与世界各国人均GDP达1000美元时消费率达61%的国际水平相比,相差了十多个百分点。从目前我省经济发展水平看,已经处于工业化中期,我省的消费水平与经济发展阶段是不相适应的。这其中既有长期积累下来的深层次矛盾和问题,又有近年暴露出来的新矛盾和新问题。

(二)商贸流通企业“散、小、弱”现象突出。目前,我省商贸流通现状面临“专业批发市场虽大不强,传统百货业不大不强,现代流通业既小又散”的局面,流通产业总体竞争力不高,商品流通产业化的水平较低。我省的义乌中国小商品市场、绍兴中国轻纺城在全国的市场排行榜中位次下滑,2007年成交额位居第6和第8,前5位分别是上海市物资中心有色金属交易市场(年成交额910.78亿元,下同)、江苏吴江中国东方丝绸市场(537.38亿元)、上海逸仙钢材市场经营管理有限公司(450亿元)、天津储宝钢材交易市场(412亿元)、江苏常熟服装城(380.89亿元)。传统百货业总体发展速度较慢,除了杭州大厦购物中心等少数几家百货商场外,我省商贸流通企业的规模普遍偏小,尤其缺乏国际、国内知名的大型、特大型商贸流通企业。以连锁经营为代表的现代流通业发展迅速,但规模小,组织化、集约化程度低,2007年全省连锁经营零售额只占同期社会消费品零售额的17.6%,而上海已经达到26.7%。据2007年度全国销售额10亿元以上连锁零售企业排名,浙江入选的零售企业中,除中石化股份有限公司浙江石油公司排名第4和中石油股份有限公司浙江销售分公司排名第32外,浙江本土的连锁总店排名总体偏后,浙江省新华书店集团有限公司排名第57,浙江银泰百货有限公司排名第75,浙江惠多利农资连锁有限公司排名第78,宁波三江购物俱乐部有限公司排名第91位。

(三)商贸流通企业管理水平较低。我省商贸流通企业的整体管理水平和信息化程度还比较低,与跨国商贸流通企业相比,在流动资本周转速度、企业库存、物流分销成本和企业信息化水平等许多方面都存在较大差距。2007年,我省商贸流通企业的流动资本平均周转速度为每年3~5次,而日本为15~18次,一些跨国连锁公司如沃尔玛、麦德龙等高达20~30次。我省物流分销成本约占销售额的17%~20%,而欧美、日本大约只有4%~7%。在美国等一些发达国家,往往对所有的超市、连锁店铺实行统一采购、统一配送、同一核算、统一管理的“四统一”规范化操作,而我省很多连锁企业往往只是统一了店名和标识,实际运作中仍然各自为政,远未达到“四统一”的标准,普遍存在“连而不锁”的现象。

(四)商贸流通软环境建设滞后。目前,我省尚未完全形成合理开放、规范有序的商贸流通市场运行机制,公平竞争的市场环境也有待形成。企业间相互拖欠资金的情况时有发生,商业信用还比较低,导致了产、供、销关系的紊乱。市场经济是信用经济,而现阶段企业普遍面临的信用危机、诚信缺失问题,成为我省商贸流通业效率低下的重要原因之一。以企业间拖欠货款为例,在发达的市场经济国家,企业间逾期应收账款发生额约占销售额的0.25%~0.5%,而我省这一比例达1.5%以上,且呈逐年增长势头。

(五)部分行业出现盲目投资和低水平扩张倾向。近年来,我省商贸流通业呈现出迅猛发展态势。由于我省民间资本丰裕,政府较少对民营资本的投资方向进行引导,大量资本投向商贸流通领域,而这些民营资本往往出于对短期收益的考虑,缺乏对商贸流通业宏观发展态势的把握,缺乏个性化的经营管理模式和产品亮点,造成在单一业态进行激烈的价格竞争,其布局也时常缺乏长远考虑,忽视人口流动、交通拥阻等问题。企业在扩大规模和对外扩张时,往往采取简单的“单体复制”方法,难以形成独有的品牌优势、经营管理模式和理念,达不到规模化经营的效果。

四、进一步发展浙江商贸流通业的对策建议

(一)培育一批大型企业,提高竞争能力。加大产业整合力度,加快资本向骨干企业、优势企业和上市公司集聚,提高产业组织化水平,进一步做大做强,重点培育几家具有较强实力、能参与国际竞争的大公司大集团。加快发展连锁经营,突破传统零售业的经营模式和地域限制,实现组织形式和营销方式的全面创新,实现经营规模化、管理规范化、成本最低化,以适应现代大工业发展和消费需求转型的需要。加快培育连锁主导企业,实施连锁业大兼并、大联合、大重组,形成产业新优势,提高企业竞争力。

(二)继续发展连锁超市和便利店,加快现代物流配送。连锁经营适用于多种零售业态,如百货商店、超级市场、便利店、专卖店等,从当前实际出发,当前应该把发展连锁超级市场和连锁便利店放在优先地位。当前连锁店的发展应以为民、便民、利民为指导思想,以中、低等收入的工薪阶层为基本顾客,以满足人民群众基本生活需求为经营宗旨,以大众化生活用品和“菜篮子”、“米袋子”食品为主体商品。同时,加快改造传统仓储运输业、自有物流配送方式,建立大型物流配送中心,以现代物流储运技术和先进营销方式为依托,大力发展现代物流业。

(三)加强规划引导,建立完善的商业网络。在城市商业中心和闹市区,控制发展百货商店或购物中心,符合条件的传统百货店逐步向大型综合性购物中心或连锁超市方向发展;在郊区和较大的居民区发展连锁超市,在城市出口处主要建立大型连锁仓储式商场;从城市中心到边缘的居民小区,积极发展连锁便利店,适当发展专卖连锁店和专业连锁店;乡镇主要发展中小型连锁超市和便利店,增强城市流通对农村腹地的扩散力和区域内外的双向辐射力。

(四)实施法治化战略,整顿和规范市场经济秩序。加大依法整顿市场力度,加强商品市场规范化、法制化建设,通过集中整治和规范管理,坚决扭转市场秩序混乱状况,为商业发展创造良好的外部环境。建立健全市场规则,制定和完善市场准入、市场交易和市场管理方面的地方性法规和政府规章。以打破地区封锁和部门、行业垄断为重点,冲破地方保护主义。坚决打击制售假冒伪劣商品的违法行为,制止不正当竞争。建立健全社会信用制度,提倡讲诚信、守契约、反欺诈,促进商业经济正常运行。引导商品批发市场有序竞争和健康发展,上质量、上规模、上水平,在规范经营上有新提高,在专业经营上有新发展,在特色经营上有新突破。