绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

内容提要:社会和谐指数的编制,是定量分析社会主义和谐社会建设进程的重要手段,既有利于体现和谐社会建设的成果,又有利于发现和谐社会建设过程中的薄弱环节,为各级党委政府制定政策、部署工作提供依据,促进构建社会主义和谐社会的工作更加有序、协调地推进。本课题在体现社会主义和谐社会的内涵和基本特征的基础上,参照国家统计局科研所课题组研究确定的和谐社会统计监测指标体系,结合我省的经济社会发展现状以及现有统计指标的具体情况,试编了浙江省及11个市的社会和谐指数。

社会和谐指数编制的指标体系由民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处等六个方面28个指标构成。通过对2005-2007年全省和11个市社会和谐指数的计算分析,用和谐水平指数来定量反映全省和11个市的社会和谐水平;用全省和各市的和谐发展速度指数(以本地区上年数为基期的环比增速),来反映构建和谐社会的进展情况;用六个方面的和谐指数及和谐发展速度,来反映构建和谐社会各个方面的和谐水平和进展情况。

以2005年全省平均数为100,2006年全省社会和谐指数为110.6,2007年为121.6,2007年11个市和谐指数从高到低依次为杭州、宁波、绍兴、舟山、嘉兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水。

一、浙江省社会和谐指数指标体系的构建

社会和谐指数的编制,是定量分析和谐社会建设进程的重要手段,既有利于体现和谐社会建设的成果,增强全民对中国特色社会主义和谐社会建设的信心,又有利于发现和谐社会建设过程中的薄弱环节,为各级党委政府制定政策、部署工作提供依据,促进构建社会主义和谐社会的工作更加有序、协调地推进。

目前,虽然有很多专家学者对“和谐社会”进行了阐释,但国内没有统一的对“和谐社会”的监测评价指标体系。国家统计局科研所课题组根据“和谐社会”内涵构建统计监测评价指标体系,选择了25个指标用“社会和谐”的综合指数和若干分类指数,描述和判断近期我国社会和谐状态的变化情况。但他们也认为:对我国社会的和谐状况做出总体评价还不具备可操作性,主要是由于一些指标无法取得数据而不得不放弃测算。因此,现行研究只对能够获得统计数据的指标进行评价,而没有测算社会和谐总指数。因此,该项监测评价工作也未在全国推开。北京市从社会冲突客观现状、社会主体的社会诉求和社会冲突协调机制现状三个方面出发,设置26个指标来分析和谐社会建设情况;吉林的和谐社会评价体系有5大类(协调发展指数、制度建设指数、和谐文化指数、安定有序指数、社会活力指数),29小类,69个指标构成,指标数量较多;等等。考虑到各个地区社会发展水平不同、社会矛盾的具体表现方式不一,根据实际情况制定“和谐社会”监测体系十分重要。我们参照国家统计局科研所课题组研究确定的和谐社会统计监测指标体系,在体现社会主义和谐社会的内涵和基本特征的基础上,结合我省的经济社会发展现状以及统计工作的具体情况,试编了浙江省及11个市的社会和谐指数。

(一)建立社会和谐指数指标体系的原则

1.科学性原则:围绕“和谐社会”的内涵和特征,选择代表性较强的相关指标组成指标体系。同时,由于构建社会主义和谐社会是全面建设小康社会的一个重要组成部分,改善民生、解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题,是构建社会主义和谐社会的关键环节。因此,在选取和谐指数指标时,保持了与我省全面建设小康社会指标体系、民生指数指标体系之间的协调和包含关系。

2.可行性原则:和谐可以通过很多方面反映,按照数据的可获得性和可靠性选取指标,便于定量分析。指标体系尽量简洁、操作性强,当几项指标均可反映某方面内容时,选取最有代表性的指标,避免重复。

3.可比性原则:充分考虑全国及兄弟省市已有研究成果,选取的指标尽可能通用,便于与全国及兄弟省市的发展水平、其他国家及国际平均水平比较,以及省内各市的横向比较。纵向比较也要考虑可比性,尽量选择连续性的指标,即时间序列上的指标数据易于获取,统计口径大体一致。

4.导向性原则:构建和谐社会,是一项深刻的社会变革过程,不仅有数量指标的变化,还有许多难以量化的变化,况且全省各地情况各异,发展不均衡,所以指标体系只能是导向性的。

需要注意的是:事物的发展离不开矛盾,矛盾——和谐——新的矛盾——新的和谐,这是一个不断螺旋上升的过程。因此,不存在绝对意义上的和谐,“和谐社会”是一个相对的、动态的平衡,而不是绝对的、静止的和谐,构建和谐社会就是努力使一个社会结构从不和谐走向和谐、从低层次和谐逐步走向高层次和谐的动态过程,这是一项永无止境的伟大事业。因此,我们所设置的静态的指标体系只是在社会发展现阶段,在一定程度上作为反映社会和谐程度的参考。

(二)指标的选择

根据民主法治、公平正义、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的六个方面的特征和共同建设、共同享有的原则,参考国家统计局科研所的和谐社会统计监测指标体系编制方案,浙江省社会和谐指数编制的指标体系由六个方面28个指标构成,将和谐社会内涵特征的六个方面作为一级指标。在有关专家赋权和几次试算的基础上,结合指标的科学性、导向性、重要性、客观性和可靠性,来确定各个指标的权重,六个方面的权重不均等,共100。

民主法治:由于在现有统计制度下,民主法治方面能够统一量化的指标较少,我们先采用“群众安全感”、“每万人拥有律师数”和“劳动合同签订率”等3个指标来反映,权数分别为5、4、5,合计为14。待将来相应的统计调查制度建立后,再充实、调整和完善。

公平正义:公平正义包含了分配的合理、机会的均等、权利的平等、司法的公正等各方面。我们采用“城镇居民收入基尼系数”、“ 农村居民收入基尼系数”、“城乡居民人均收入之比”、“地区经济发展差异系数”、“人均地方财政支出”和“农村劳动力转移率”等6个指标来反映,权数分别为2、2、3、4、5、3,合计为19。

诚信友爱:一个和谐的社会不仅仅是公平正义的社会,同时也是一个充满人文关怀、共享发展成果的和谐社会。采用“银行业主要金融机构不良贷款率”、“食品平均抽样合格率”、“每万人法律援助案件数”和“集中供养率”等4个指标来反映,权数分别为5、4、3、3,合计为15。

充满活力:用“高等教育毛入学率”、“R&D经费占GDP的比重”、“每万人口专利授权量”和“规模以上工业新产品产值率”等4个指标来反映,权数分别为4、5、4、4,合计为17。

安定有序:用“登记失业率”、“参加基本社会保险人员占从业人员的比重”、“新型农村合作医疗覆盖率”、“每万人口立案数”和“意外死亡人口比率”等5个指标来反映,权数分别为3、5、3、2、3,合计为16。

人与自然和谐相处:用“单位GDP能耗”、“COD排放强度”、“二氧化硫排放强度”、“污水处理率”、“环境质量指数”和“村庄整治率”等6个指标等来反映,权数分别为4、2、2、3、4、4,合计为19。

(三)社会和谐指数的编制方法

社会和谐指数采用多指标综合评价方法,需要将28个指标综合成一个指数,以便对社会和谐的状况和进程作出综合评价。社会和谐指数的计算,采用直接对各指标按照指标的基准值进行同度量处理,即计算各指标值与基准值之比,使所有指标得出无量纲化的结果。考虑到和谐社会的建设是一个长期的动态的过程,不论社会发展的什么阶段,社会矛盾和冲突不会消失,构建和谐的工作依然存在。因此,在对指标进行同度量处理时,不采用设定目标值的方法,而是选定一个基期作为基准值,本课题研究以2005年全省平均数为基准值。今后根据将根据经济社会发展的实际情况,三五年再调整一次。

当指标值为正指标时,相对化处理值为Wi=Xki/Xi0;当指标值为逆指标时,相对化处理值为Wi=Xi0/Xki。其中,Xki为指标的实际值,Xi0为该指标2005年的全省平均数。

将各项指标的无量纲值与相应的权数相乘,得出各项指标的评价指数。我们设定:如果某项指标的实际值大幅超过基准值,则该项指标的评价指数最高不得超过该指标权数的2倍,以免出现“一俊遮百丑”的现象。把某一个方面中各个指标的评价指数加总,得到这个方面的和谐指数。然后把各个方面的和谐指数除以各个方面的权数,再乘以100%,得到各个方面与2005年全省平均水平相比的和谐水平的提高程度。把各个方面的和谐指数相加,即可得到社会和谐总指数,或者也可以把28个指标的评价指数加总得到社会和谐总指数。

社会和谐指数:Z=∑Wi×Si

其中,Wi为某一指标指数,Si为相应指标的权重。

本文通过对2005-2007年全省和11个设区市的社会和谐指数的计算分析,用社会和谐水平指数来定量反映全省和11个市的社会和谐水平;用全省和各市的和谐发展速度指数(以本地区上年数为基期的环比增速),以及和谐水平的提高程度,来反映构建和谐社会的进展情况;用六个方面的和谐指数、和谐发展速度指数以及和谐水平的提高程度,来反映构建和谐社会各个方面的和谐水平和进展情况。

二、对全省及11个市社会和谐指数的分析

近年来,浙江高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻落实科学发展观,全面落实“八八战略”和建设“平安浙江”、文化大省、“法治浙江”四位一体的总体布局,积极实施创业富民、创新强省总战略,积极实施“全面小康六大行动计划”,坚持以又好又快发展、全面改善民生,改革开放和全面建设小康社会取得了重大进展,经济发展再上新台阶,综合实力大幅提升,社会和谐稳定呈现新局面,人民得到了更多实惠,学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,做到了发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,使全面建设小康社会的成果惠及全省人民。

(一)对全省社会和谐指数的分析

从全省整体情况看,社会和谐程度有较大提高。和谐指数计算结果显示,近两年来,我省构建社会主义和谐社会取得了较大的进展,以2005年全省平均数为100,2006年社会和谐指数为111.6,2007年和谐指数为121.6,即全省社会和谐总体水平,2006年比2005年提高了11.6%,2007年比2005年提高了21.6%,比2006年提高8.3%。从六大方面的和谐水平看,2007年与2005年相比,和谐水平提升最快的是充满活力方面,提高40.6%;其次是诚信友爱方面,提高39.3%;第三是人与自然和谐相处方面,提高27.3%;公平正义、安定有序、民主法治方面进展相对较慢,分别提高10.9%、6.6%和3.3%。

表1 浙江省社会和谐发展水平指数

领域 | 指 标 | 计量 单位 | 权重 | 指标值 | 指数 | |||

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2007年 | ||||

民主法治 | 群众安全感 | % | 5 | 96.39 | 94.77 | 95.97 | 4.92 | 4.98 |

每万人拥有律师数 | 人 | 4 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 4.14 | 4.31 | |

劳动合同签订率 | % | 5 | 89.01 | 89.01 | 92.1 | 5.00 | 5.17 | |

小计 |

|

| 14 |

|

|

| 14.06 | 14.46 |

公平正义 | 城镇居民收入基尼系数 | 2 | 0.3198 | 0.3217 | 0.3315 | 1.99 | 1.93 | |

农村居民收入基尼系数 | 2 | 0.3678 | 0.3607 | 0.3535 | 2.04 | 2.08 | ||

城乡居民人均收入之比 | 倍 | 3 | 2.45 | 2.49 | 2.49 | 2.95 | 2.95 | |

地区经济发展差异系数 | 4 | 0.542 | 0.529 | 0.542 | 4.10 | 4.00 | ||

人均地方财政支出 | 元 | 5 | 2609 | 2980 | 3599 | 5.71 | 6.90 | |

劳动力转移率 | % | 3 | 65.8 | 68.2 | 70.3 | 3.11 | 3.21 | |

小计 |

|

| 19 |

|

|

| 19.90 | 21.07 |

诚信友爱 | 主要金融机构不良贷款率 | % | 5 | 2.14 | 1.5 | 1.12 | 7.13 | 9.55 |

食品平均抽样合格率 | % | 4 | 80.8 | 80.8 | 85.1 | 4.00 | 4.21 | |

每万人法律援助案件数 | 件 | 3 | 3.55 | 4.22 | 4.81 | 3.57 | 4.06 | |

集中供养率 | % | 3 | 92.7 | 93.4 | 94.9 | 3.02 | 3.07 | |

小计 |

|

| 15 |

|

|

| 17.72 | 20.90 |

充满活力 | 高等教育毛入学率 | % | 4 | 34 | 36 | 38 | 4.24 | 4.47 |

R&D经费占GDP的比重 | % | 5 | 1.22 | 1.42 | 1.52 | 5.82 | 6.25 | |

每万人口专利授权量 | 项 | 4 | 3.93 | 6.27 | 8.31 | 6.38 | 8.00 | |

规上工业企业新产品产值率 | % | 4 | 11.96 | 13.88 | 15.51 | 4.64 | 5.19 | |

小计 |

|

| 17 |

|

|

| 21.08 | 23.91 |

安定有序 | 登记失业率 | % | 3 | 3.72 | 3.51 | 3.27 | 3.18 | 3.41 |

参加基本养老、失业、医疗保险人数占从业人员的比重 | % | 5 | 38.70 | 38.96 | 39.12 | 5.03 | 5.05 | |

新型农村合作医疗人口覆盖率 | % | 3 | 73.93 | 86.59 | 89.6 | 3.51 | 3.64 | |

每万人口立案数 | 件 | 2 | 5.98 | 5.70 | 5.22 | 2.10 | 2.29 | |

意外死亡人口比率 | 人/10万 | 3 | 68.2 | 76.7 | 76.6 | 2.67 | 2.67 | |

小计 |

| 16 |

|

|

| 16.49 | 17.06 | |

人与自然和谐相处 | 单位GDP能耗 | 吨标准煤/万元 | 4 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 4.19 | 4.34 |

COD排放强度 | 千克/万元 | 2 | 4.43 | 3.87 | 3.22 | 2.29 | 2.75 | |

二氧化硫排放强度 | 千克/万元 | 2 | 6.40 | 5.61 | 4.54 | 2.28 | 2.82 | |

污水处理率 | % | 3 | 55.75 | 56.88 | 68.18 | 3.06 | 3.67 | |

环境质量指数 | 4 | 4.94 | 4.84 | 4.79 | 3.92 | 3.88 | ||

村庄整治率 | % | 4 | 21.06 | 34.77 | 35.39 | 6.60 | 6.72 | |

小计 |

|

| 19 |

|

|

| 22.34 | 24.18 |

合计 |

|

| 100 |

|

|

| 111.59 | 121.58 |

1.民主法治建设取得新进展,社会法治化程度还需进一步提高。2006年,浙江省委发布了《关于建设“法治浙江”的决定》,提出了建设“法治浙江”的总体要求、基本原则和主要任务。近年来,依法治国基本方略在我省得到进一步落实,党的领导核心作用得到加强。人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的作用得到积极发挥,爱国统一战线进一步巩固壮大,民族、宗教、对台、侨务等工作取得新进展。地方性法规和政府规章逐步完善,依法行政全面推进,司法体制改革配套措施得到落实。全社会民主法制意识不断增强,人民的政治经济和文化权益得到尊重和保障,各方面积极因素得到广泛调动。在提高公民政治参与水平、改善参与条件,推进基层民主等方面作了积极的探索。各级人大代表通过座谈会、人大网站、电子信箱等方式,密切保持与群众的联系,及时反映人民群众的意见和建议,不少地区给予外来务工人员平等参与当地人大代表选举的权利。基层民主不断扩大,村委会选举中普遍采用的“公推直选”模式能够最大限度地体现了广大村民的利益要求和愿望,城市基层民主也以社区为载体蓬勃发展。工会、共青团、妇联等人民团体的桥梁纽带作用进一步发挥。职工代表大会制度和其他形式的企事业民主管理制度也在不断完善。与此同时,社会主义民主的制度化、规范化、程序化有待加强,社会法治化程度还需进一步提高。

2007年社会和谐水平与2005年相比,民主法治方面使和谐指数提高0.46个点,对总指数提高的贡献率为2.1%。从设置的3项指标看,一是群众安全感,2007年为96%,比2005年下降0.4个百分点,影响和谐指数降低0.02个点。被调查者感觉“很安全”、“安全”和“基本安全”的比重分别为22.3%、49.0%和24.7%,有4%的被调查者感觉“不太安全”和“不安全”。安全感调查与2005年存在着两方面的不可比因素,一方面是测定安全感调查的项目由2005年的4项细分为5项,增加了“不太安全”项,由此导致调查的安全感比重略微下降;另一方面是2006年开始抽样方法有所改进,调查样本量扩大到2005年的1.5倍,调查样本代表性更强。若剔除不可比因素,2007年群众安全感率略高于2005年,处在较高水平,且比全国同期(93.3%)高出2.7个百分点,是全国最具安全感的省份之一。影响我省群众安全感的主要因素,近年来一直是交通事故、公共秩序混乱、刑事犯罪,外来人员违法犯罪、赌博、拦路抢劫等犯罪现象是影响群众安全感的重要因素。群众最关注的社会问题是社会风气、医疗、社会治安,且对“工资待遇问题”和“住房问题”的关注度有所提高。二是每万人拥有律师数,它是反映法制社会建设程度的重要指标,2007年为1.2人,比2005年增长8.1%,使和谐指数提高0.31个点,但与中等发达国家平均水平(约3人)还有较大距离。三是劳动合同签订率,据省劳动保障厅统计,2007年全省企业职工劳动合同签订率为92.1%,比2005年提高3.1个百分点,使和谐指数提高0.17个点。但劳动合同制度未得到全面实施,部分小型私营企业用工行为不规范,未依法签订劳动合同和建立劳动保障诚信制度,劳动者的合法权益难以保障。

2.社会公平和正义得到维护和实现,但城乡、区域发展不均衡性仍然存在。近年来,我省切实加大对社会公共事业的投入,加大对欠发达地区和困难群体的转移支付,采取积极措施促进农村劳动力加快转移,使我省社会事业全面发展,社会发展水平位居全国前列,城乡区域统筹发展水平进一步提高,低收入群体生活改善,全体人民共享改革发展成果。

2007年与2005年相比,公平正义方面的6项指标使和谐指数提高2.07个点,对总指数提高的贡献率为9.6%。从反映城乡居民收入差距和地区间经济发展协调程度的4项指标看,农村居民收入基尼系数从2005年的0.368缩小到2007年的0.354,缩小了0.014个点,使和谐指数提高0.08个点;地区经济发展差异系数从0.542缩小到2006年的0.529,但2007年又恢复到0.542;城镇居民收入基尼系数从0.320扩大到0.332,扩大了0.012个点,城乡居民人均收入之比从2.45倍扩大到2.49倍,共影响和谐指数降低0.12个点。由此可见,在城乡居民收入不断提高基础上,收入分配差距拉大趋势还未根本扭转;地区经济发展差距处在0.5这个中位数以上,总体还处于差距较大的阶段,促进欠发达地区的快速发展、缩小城乡区域发展差距的任务仍然艰巨。第5项是人均地方财政支出,2007年为3599元,比2005年增长38%,使和谐指数提高1.9个点。财政对社会公共事业的倾斜力度加大,2007年与2006年相比,地方财政对教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、环境保护、一般公共服务、城乡社区事务、公共安全等方面的支出分别增长23.5%、30.2%、27.3%、22.3%、25%、46.4%、20.5%、21.4%、18.6%。第6项是农村劳动力转移率。2007年末,我省从事二、三产业的农村劳动力有1630万人,主要分布在工业、建筑业和批发零售行业,从事二、三产业的农村劳动力占全部农村劳动力的70.3%,比2005年提高4.5个百分点,使和谐指数提高0.21个点。外出劳动力也不断增多,2007年末有459.3万人(不包括临时合同工)外出,占农村劳动力总数的19.8%。

3.诚信友爱的和谐社会环境得到积极营造,但食品安全问题仍较多。我省是市场化程度较高的省份,为了培育公平诚信的市场环境,为社会各经济主体的市场行为提供信用保证,我省在加强市场监管、规范市场秩序、维护公平竞争规则等方面出台了不少政策性规定。2002年专门下发了《关于建设“信用浙江”的若干意见》。2005年,《浙江省企业信用信息政绩和发布管理办法》正式实施,成为我省信用建设的第一部立法。经过多年努力,政府、企业、个人的信用体系正在逐步建立。食品安全方面,我省深入实施食品药品放心工程,突出源头治理和长效监管,全省食品安全形势稳定趋好,但食品违法案件仍有发生。

诚信友爱方面的4项指标使和谐指数提高5.9个点,对总指数提高的贡献率为27.3%。反映诚信的主要金融机构不良贷款率、食品平均抽样合格率2项指标,使和谐指数提高4.76个点。据银监局统计,2007年主要金融机构不良贷款率仅为1.12%,比2005年的2.14%下降了1.02个百分点,降了近一半,成为全国金融资产质量最好的省份之一。食品安全方面,在温州、金华市试点的基础上,2006年开始,省食品安全委员会办公室开展了全省11个市食品安全综合评价工作。2007年,全省11个市流通市场重点品种的检测结果显示,食品安全情况总体良好,食品平均抽样合格率为85.1%,比2006年的80.8%提高4.3个百分点,但也有近15%的食品抽样不合格,食品安全问题仍较多。从诚信友爱方面设置的集中供养率和每万人法律援助案件数2项指标看,2007年比2005年都有所提高,使和谐指数提高1.13个点。2007年,全省农村“五保”和城镇“三无”人群集中供养率为94.9%,比2005年提高2.2个百分点。对弱势群体的关爱和帮助工作不断得到重视,全省共有各类社会福利机构1641个,床位14.8万张,收养了10.5万人。我省出台了很多措施直接间接地增进残疾人就业几率,针对残疾人开展了学习培训、就业、扶贫、盲摩、手语学习等项目。2007年,残疾人在福利企业单位就业的有10万人。根据全国第二次残疾人抽样调查资料显示,我省15岁以上残疾人就业率为27.5%。在保证弱势群体的衣食住行等基本需求外,还考虑到了弱势群体的利益表达和权力诉求,为经济困难或者特殊案件的当事人提供免收、减收费用的法律援助服务。2007年,全省法律援助案件数达到24125件,比2005年增长39.9%,按常住人口计算,每万人法律援助案件数为4.81件,比2005年增加1.26件。同时,政府机关、企事业单位都会有定期不定期的爱心捐赠活动。特别是今年5.12四川地震灾害发生后,省委、省政府坚决贯彻落实中央的决策部署和胡锦涛总书记在浙江的重要讲话精神,把支援四川灾区抗震救灾工作作为重大政治任务和当前头等大事,迅即派出应急救援和医疗救护队伍,全方位开展募捐活动,积极组织救灾帐篷、活动板房等救灾物资的收集、生产和调运,切实做好灾区伤员的收治工作,为灾区人民作出了较大奉献。浙江省爱心基金会还先后向社会推出了“公益使者”、“育才计划”、“健康工程”、“爱心银行”和“阳光行动”等大型公益项目。这些公益项目,都得到了热心人士的大力支持。全社会互帮互助、平等友爱、融洽相处的氛围越来越浓。

4.经济社会充满活力,全民创业和全面创新局面逐步形成,但自主创新能力还待增强。我省不断完善的市场机制、丰富的人才资源、大量的科技研发和教育为经济社会发展注入活力,有利于社会进步的创造愿望得到尊重,创造活动得到支持,创造才能得到发挥,创造成果得到肯定,全民创业局面形成。民营经济实现了新飞跃,企业活力不断增强,整体素质和竞争力进一步提升,非公有制经济成为推动我省经济增长的重要力量和吸纳劳动力就业的主渠道,主要经济指标连续多年保持全国领先。2007年,非公有制经济增加值占GDP的72.5%,比2005年上升1.6个百分点,其中个体私营经济增加值占GDP的54.5%,个体私营经济已渗透到除公共管理和社会组织以外的国民经济各行各业。非公有经济从业人员比重也达到72.2%。2007年,我省又提出了实施创业富民、创新强省总战略。科技教育投入力度进一步加大,人才资源增长,创造发明增多,自主创新能力提高。

充满活力方面的4项指标使和谐指数提高6.91个点,对总指数提高的贡献率达32%。一是高等教育毛入学率,由2005年的34%提高到2007年的38%,使和谐指数提高0.47个点,高等教育进入了大众化中期阶段。全省拥有人才资源数301.5万人,比2005年增长29.6%,人才的整体水平稳步提高。二是R&D活动经费投入占GDP比重,由2005年的1.22%提高到2007年的1.52%,使和谐指数提高1.25个点。2007年,全社会共投入科技活动经费516.8亿元,比2005年增长26.7%。其中,R&D活动经费投入286.3亿元,占GDP的比重(1.52%)刚刚超过全国平均水平(1.49%,初步数据),离创新能力较强的要求(2%)相差较远,更是低于上海(2.56%)、江苏(1.68%)。三是每万人口专利授权量,2007年为8.31项,是2005年的2.1倍,使和谐指数提高4个点,已达该项指数的最高值,表明近几年我省在建设创新型省份中自主创新能力不断增强。四是规模以上工业企业新产品产值率,由2005年的12%提高到2007年的15.5%,使和谐指数提高1.19个点,表明技术创新和科技成果产业化取到明显成效,工业产品的技术进步含量逐步提高。

5.社会安定有序,但就业和社会保障体系还需进一步健全。社会安定有序、人民安居乐业是构建社会主义和谐的根本。近年来,省委省政府强化以人为本理念,建立健全就业、社会保险、社会救助等相衔接的大社保体系,政府职能转变和管理创新取得积极进展,针对不同的社会安全突发事件制定专项应急预案,社会秩序良好,人民群众安居乐业,社会保持安定团结,“平安浙江”建设成效显著。

安定有序方面的5项指标使和谐指数提高1.06个点,对总指数提高的贡献率为4.9%。一是登记失业率,2007年,城镇登记失业率为3.27%,比2005年下降了0.45个百分点,是1998-2007年十年间的最低水平,使和谐指数提高0.41个点。全省城镇新就业人数为163万人,其中城镇失业人员实现再就业35万人,来自农村的劳动力81.5万人。但是结构性失业问题依然存在,特别是对于部分刚毕业的大学生,毕业等于失业。社会对劳动力需求更多的是具备一定熟练技能的技工,而部分刚刚走出校门的大学生,不愿意从事低廉的体力劳动,也没有熟练技能,在高不成低不就中处于半失业的状态。二是参加基本养老、失业、医疗保险人数占从业人员的比重,2007年末为39.1%,比2005年提高0.4个百分点,使和谐指数提高0.05个点。我省农民工参加大病医疗保险和工伤保险人数分别为296和375万人,均居全国前列,有291万被征地农民纳入保障范围,实现失地必保、即征即保。全省城乡享受最低生活保障的有65.2万人。同时,建立健全新型社会救助体系,保障困难群众基本生活权益,不断完善救灾应急机制和灾民救助制度。三是新型农村合作医疗人口覆盖率,2007年为89.6%,比2005年提高15.7个百分点,使和谐指数提高0.64个点。87个有农业人口的县(市、区)参保人数已经达到3000万人。四是每万人立案数,2007年为5.22件,比2005年下降了0.76件,使和谐指数提高0.29个点。五是意外死亡人口比率,2006年每十万人口意外死亡比率为76.64人,比2005年增加了8.45人,影响和谐指数降低0.33个点,安全生产、交通事故等意外死亡率人数有所增加,公共安全管理还需进一步加强。

6.努力实现人与自然和谐发展,但经济增长的资源环境代价较大。人与自然的和谐相处是和谐社会的必然要求。十七大首次提出了生态文明,要形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。这是我们党科学发展、和谐发展理念的又一次升华。我省充分认识到生态保护的重要性,大力发展循环经济,积极转变经济发展方式,加快淘汰落后产能,加大污染整治力度,层层分解落实节能降耗和污染减排任务,重点流域、重点区域和重点行业污染整治深入开展,在全国率先建成县以上城市污水和生活垃圾集中处理设施,率先建成环境质量和重点污染源自动监控网络,环境污染加重趋势得到控制,在生产发展、生活富裕的同时,努力保持生态良好,生态省建设走在了全国前列。

人与自然和谐相处方面的6项指标使和谐指数提高5.18个点,对总指数提高的贡献率为24%。一是单位GDP能耗,2007年为0.83吨标煤,比上年下降了4.18%,使和谐指数提高0.34个点,单位GDP能耗水平位居全国省、市第3位,单位GDP能耗年下降率居全国13位。其中,单位工业增加值能耗1.27吨标准煤,比上年下降5.8%。能源综合利用效率不断提高,2007年为38%左右,比“十五”约提升1.5个百分点,节能降耗取得明显成效。但节能成效主要来自于管理创新和技术改造,产业结构的变化对节能的作用非常有限。二是化学需氧量和二氧化硫排放强度2项指标,2007年分别为3.22和4.54千克/万元,比2005年分别下降1.21和1.86千克/万元,使和谐指数提高1.57个点,排放总量分别比2005年削减5.16%和7.37%,降幅居全国前列。三是污水处理率,2007年为68.2%,比2005年提高12.4个百分点,使和谐指数提高0.67个点。四是环境质量指数,2007年为 4.79,比2005年下降了0.15个点,影响和谐指数降低0.12个点,表明环境质量虽然局部有所改善,但是整体仍处于微降。五是村庄整治率,2007年为35.4%,比2005年提高14.3个百分点,使和谐指数提高2.72个点,实施的农村环境“五整治一提高”工程(畜禽粪便污染整治,生活污水处理排放,垃圾固废统一收集,化肥农药污染治理,河沟池塘清淤治污,村镇绿化水平提高)取得了初步成效,农村环境面貌有所改善。

(二)对11个设区市社会和谐指数的分析

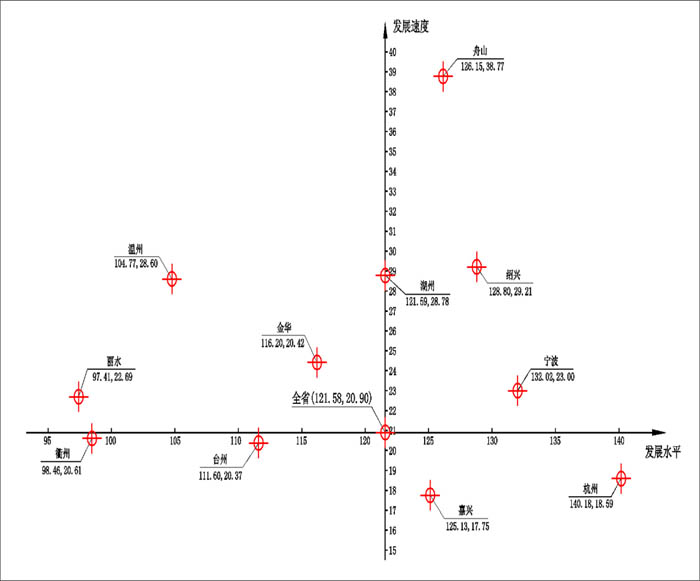

从各市的发展情况看,可以将11个市分成几个梯队。一是从社会和谐发展水平看,我们可以将11个市分为三个梯队,第一梯队是杭州、宁波和绍兴市,2006-2007年社会和谐指数均排在前三位,和谐水平较高;第二梯队是嘉兴、舟山和湖州市,和谐指数在全省平均水平以上;第三梯队是金华、台州、温州、衢州和丽水市,和谐指数低于全省平均水平。二是从社会和谐进程速度和在全省的位次变化看,各市社会和谐发展速度指数均有不同程度的提高。发展速度最快的是舟山,2006、2007年两年增长了38.8%,使和谐水平在全省的位次由2005年的第6位上升到2007年第4位,每年上升1位。发展较快的还有绍兴、湖州、温州、金华、宁波,其中,绍兴的两年发展速度为29.2%,居第2位,水平位次由2005年的第4位上升到2007年第3位;湖州发展速度居第3位,但水平位次由2005年的第5位后移至2007年的第6位;温州的发展速度居第4位,水平位次由2005年的第10位上升到2007年的第9位;金华的发展速度居第5位,水平位次由2005年的第8位上升到2007年的第7位;宁波的发展速度居第6位,水平指数稳居第2位。丽水、衢州、台州和嘉兴市的发展进程相对较慢,发展速度分别居全省的7、8、9、11位,其中台州、丽水和嘉兴市的发展水平位次后移,丽水3年的水平指数均居11位。杭州在较高的和谐水平上得到进一步发展,速度指数居虽第10位,但水平指数仍稳居首位。三是从社会和谐发展水平与社会和谐发展速度两个因素看,以2007年全省和谐水平以及两年的发展速度为原点,可以将11个市分为四个梯队(见图一),第一梯队是和谐水平较高、发展速度也较快的宁波、绍兴、舟山和湖州市;第二梯队是和谐水平较高,但发展速度较慢的杭州和嘉兴市;第三梯队是发展速度相对较快,但和谐水平低于全省平均水平的金华、温州和丽水市;第四梯队是和谐水平相对较低、发展速度也相对较慢的台州和衢州市。四是从社会和谐发展水平的差距看,差距有所缩小。和谐指数最低的丽水市为最高的杭州市比例,2005年为68.2%,2006年为68.4%,2007年进一步提高到69.5%,和谐程度的高低差距缩小了1.3个百分点。

表2 全省及11个市社会和谐发展水平指数和发展速度

| 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||

和谐指数 | 位次 | 和谐指数 | 位次 | 和谐指数 | 位次 | |

100 | 111.59 | 121.58 | ||||

杭州 | 122.31 | 1 | 132.93 | 1 | 140.18 | 1 |

宁波 | 112.10 | 2 | 125.56 | 2 | 132.02 | 2 |

温州 | 85.87 | 10 | 97.77 | 9 | 104.77 | 9 |

嘉兴 | 110.95 | 3 | 118.60 | 4 | 125.13 | 5 |

湖州 | 100.26 | 5 | 108.94 | 6 | 121.59 | 6 |

绍兴 | 102.98 | 4 | 119.60 | 3 | 128.80 | 3 |

金华 | 93.36 | 8 | 105.55 | 7 | 116.20 | 7 |

衢州 | 87.47 | 9 | 92.44 | 10 | 98.46 | 10 |

舟山 | 98.42 | 6 | 115.65 | 5 | 126.15 | 4 |

台州 | 93.84 | 7 | 103.90 | 8 | 111.60 | 8 |

丽水 | 83.36 | 11 | 90.95 | 11 | 97.41 | 11 |

图1 2007年全省及11个市社会和谐指数坐标

1.杭州市:2007年,社会和谐指数为140.2,2005-2007年连续三年和谐水平均居11个市首位;发展速度2006年为9.0%,居第11位,2007年为8.8%,居第6位,在较高的和谐水平上得到进一步发展。从2007年六个方面的发展水平看,民主法治、充满活力、安定有序等三个方面均居第1位,诚信友爱居第2位。公平正义、人与自然和谐分别方面居第4位,主要是环境质量指数、城镇居民收入基尼系数差于全省基准值,城乡居民收入差距扩大等影响。从28项指标看,每万人拥有律师数、主要金融机构不良贷款率、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量、二氧化硫排放强度等5项指标大大高于全省基准值;但群众安全感、城镇居民收入基尼系数、环境质量指数等3项指标低于全省基准值。

表3 杭州市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 122.31 | 1 | 132.93 | 1 | 140.18 | 1 | 18.59 | 10 |

民主法治 | 18.05 | 1 | 18.12 | 1 | 18.21 | 1 | 30.70 | 1 |

公平正义 | 21.06 | 4 | 22.10 | 5 | 23.58 | 4 | 44.01 | 7 |

诚信友爱 | 17.90 | 1 | 20.85 | 1 | 22.28 | 2 | 37.31 | 10 |

充满活力 | 23.54 | 1 | 26.38 | 1 | 28.36 | 1 | 43.06 | 11 |

安定有序 | 21.52 | 1 | 21.79 | 1 | 22.12 | 1 | 35.16 | 10 |

人与自然和谐相处 | 20.24 | 6 | 23.70 | 4 | 25.62 | 4 | 47.67 | 6 |

2.宁波市:2007年社会和谐指数为132,2005-2007年连续三年和谐水平均居11个市第2位;发展速度2006年为14.1%,居第6位,2007年为7.8%,居第7位,与全省和谐社会建设发展速度基本一致。各方面发展差异较大,人与自然和谐居11个市的第1位,公平正义居第2位,民主法治、诚信友爱两个方面均居第3位,安定有序、充满活力两个方面分别居第5、7位。从28项指标看,人均地方财政支出、主要金融机构不良贷款率、每万人口专利授权量、COD排放强度、村庄整治率等5项指标大大高于全省基准值;但每万人拥有律师数、城镇居民收入基尼系数等2项差于全省基准值,劳动合同签订率、R&D经费占GDP的比重、每万人口立案数、单位GDP能耗、环境质量指数等指标水平相对较低。

表4 宁波市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 112.10 | 2 | 125.56 | 2 | 132.02 | 2 | 23.00 | 6 |

民主法治 | 13.51 | 4 | 13.71 | 3 | 13.93 | 3 | 30.45 | 2 |

公平正义 | 24.20 | 2 | 26.26 | 2 | 26.64 | 2 | 43.94 | 9 |

诚信友爱 | 15.62 | 4 | 18.93 | 4 | 21.38 | 3 | 37.88 | 8 |

充满活力 | 18.34 | 2 | 22.24 | 4 | 23.30 | 7 | 45.45 | 7 |

安定有序 | 18.09 | 4 | 19.10 | 4 | 19.99 | 5 | 36.56 | 5 |

人与自然和谐相处 | 22.33 | 1 | 25.31 | 1 | 26.79 | 1 | 48.52 | 5 |

3.绍兴市:2007年社会和谐指数为128.8,从2006年开始,和谐水平居11个市的位次由2005年的第4位前移至第3位;发展速度2006年为16%,居第2位,2007年为11.4%,居第3位,构建和谐社会的进程较快。从六个方面的发展水平看,充满活力、人与自然和谐方面均居第2位,主要是规模以上工业企业新产品产值率达22%,高于全省平均水平10个百分点,居11个市的第1位;高等教育毛入学率达47.3%,仅低于杭州和舟山市;村庄整治率达44.1%,高于全省基准值23个百分点。其他四个方面的和谐水平均分别居11个市的第4-6位。28项指标中,主要金融机构不良贷款率、每万人口专利授权量、村庄整治率等3项指标大大高于全省基准值;但每万人律师数、人均地方财政支出、单位GDP能耗、环境质量指数等4项指标低于全省基准值。

表5 绍兴市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 102.98 | 4 | 119.60 | 3 | 128.80 | 3 | 29.21 | 2 |

民主法治 | 13.39 | 3 | 13.20 | 5 | 13.74 | 4 | 30.39 | 4 |

公平正义 | 21.00 | 6 | 21.88 | 6 | 22.46 | 6 | 43.92 | 10 |

诚信友爱 | 15.05 | 5 | 18.33 | 5 | 20.57 | 5 | 39.52 | 4 |

充满活力 | 17.67 | 3 | 24.69 | 2 | 27.18 | 2 | 49.75 | 2 |

安定有序 | 17.70 | 6 | 18.02 | 6 | 18.75 | 6 | 35.94 | 6 |

人与自然和谐相处 | 18.17 | 7 | 23.49 | 5 | 26.11 | 2 | 49.93 | 3 |

4.舟山市:2007年社会和谐指数为126.2,和谐水平居11个市的位次从2005年的第6位前移至2006年的第5位,2007年进一步上升到第4位;发展速度2006年为22.3%, 2007年为13.5%,均居11个市的首位,构建和谐社会的进程最快。从六个方面的发展水平看,公平正义、诚信友爱方面居第1位,安定有序方面居第4位,但民主法治、人与自然和谐、充满活力方面却居第7、7、9位,出现明显的长短腿现象。从28项指标看,地区经济发展差异系数、人均地方财政支出、主要金融机构不良贷款率、每万人法律援助案件数、每万人口立案数等5项指标大大高于全省基准值;但每万人拥有律师数、劳动合同签订率、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量、单位GDP能耗、二氧化硫排放强度等6项指标低于全省基准值,其中,每万人拥有律师数、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量等指标与全省基准值差距较大。

表6 舟山市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 98.42 | 6 | 115.65 | 5 | 126.15 | 4 | 38.77 | 1 |

民主法治 | 12.81 | 6 | 12.45 | 7 | 12.77 | 7 | 29.94 | 10 |

公平正义 | 25.10 | 1 | 26.62 | 1 | 29.02 | 1 | 45.86 | 2 |

诚信友爱 | 13.85 | 6 | 20.07 | 2 | 23.33 | 1 | 45.10 | 1 |

充满活力 | 10.93 | 9 | 14.60 | 9 | 16.35 | 9 | 49.82 | 1 |

安定有序 | 19.02 | 3 | 21.57 | 2 | 20.20 | 4 | 37.24 | 3 |

人与自然和谐相处 | 16.72 | 9 | 20.34 | 8 | 24.49 | 7 | 51.44 | 1 |

5.嘉兴市:2007年社会和谐指数为125.1,和谐水平居11个市的位次从2005年的第3位退居为2006年的第4位,2007年又退居至第5位;发展速度2006年为11%,居第9位,2007年为6%,居末位,表明和谐发展速度较慢,这也在一定程度上与嘉兴和谐水平相对较高,进一步提高的难度加大有关。从六个方面的发展水平看,公平正义、安定有序方面均居第3位,民主法治和充满活力方面均居第5位。而诚信友爱、人与自然和谐方面居第7、8位。从28项指标看,地区经济发展差异系数、每万人口立案数、村庄整治率等3项指标大大高于全省基准值;但每万人拥有律师数、人均地方财政支出、意外死亡人口比率、单位GDP能耗、二氧化硫排放强度、环境质量指数等6项指标低于全省基准值。

表7 嘉兴市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 110.95 | 3 | 118.60 | 4 | 125.13 | 5 | 17.75 | 11 |

民主法治 | 13.17 | 5 | 13.24 | 4 | 13.44 | 5 | 30.32 | 5 |

公平正义 | 23.24 | 3 | 24.34 | 3 | 24.90 | 3 | 45.55 | 3 |

诚信友爱 | 13.64 | 7 | 16.09 | 7 | 17.96 | 7 | 38.30 | 6 |

充满活力 | 17.66 | 4 | 21.62 | 3 | 23.93 | 5 | 43.85 | 9 |

安定有序 | 21.18 | 2 | 20.79 | 3 | 21.46 | 3 | 34.93 | 11 |

人与自然和谐相处 | 22.06 | 3 | 22.53 | 6 | 23.43 | 8 | 44.07 | 11 |

6.湖州市:2007年社会和谐指数为121.6,和谐水平居11个市的位次2006年开始,从2005年的第5位退至第6位,主要是由于舟山的快速超越;发展速度2006年为13.6%,居第7位,2007年为13.4%,居第2位,保持稳定的发展速度。从六个方面的发展水平看,安定有序方面居第2位,公平正义方面居第5位,民主法治、充满活力、人与自然和谐方面位次居中,均居第6位,但诚信友爱方面居末位。从28项指标看,地区经济发展差异系数、每万人口立案数、村庄整治率等3项指标大大高于全省基准值;但每万人拥有律师数、城镇居民收入基尼系数、人均地方财政支出、主要金融机构不良贷款率、R&D经费占GDP的比重、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、单位GDP能耗、环境质量指数等8项指标低于全省基准值。

表8 湖州市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 100.26 | 5 | 108.94 | 6 | 121.59 | 6 | 28.78 | 3 |

民主法治 | 12.76 | 7 | 12.59 | 6 | 12.94 | 6 | 30.25 | 6 |

公平正义 | 21.56 | 5 | 22.41 | 4 | 23.23 | 5 | 44.40 | 5 |

诚信友爱 | 11.04 | 11 | 12.92 | 11 | 15.79 | 11 | 41.55 | 2 |

充满活力 | 14.85 | 7 | 20.14 | 6 | 23.44 | 6 | 47.39 | 3 |

安定有序 | 17.91 | 5 | 18.55 | 5 | 21.66 | 2 | 39.25 | 1 |

人与自然和谐相处 | 22.15 | 2 | 22.34 | 7 | 24.53 | 6 | 45.90 | 9 |

7.金华市:2007年社会和谐指数为116.2,从2006年开始,和谐水平从2005年的第8位上升到第7位;发展速度2006年为15.7%,居第3位,2007年为7.5%,居第8位,构建和谐社会的进程有所放缓。从六个方面的发展水平看,民主法治、人与自然和谐方面发展水平较高,分别居第2、3位,民主法治方面的3项指标均高于全省基准值,是11个市中唯一;COD和二氧化硫排放强度几乎处于全省最低水平。充满活力方面居第3位,而诚信友爱、公平正义、安定有序方面位次靠后,在8、9、10位。从28项指标看,每万人口专利授权量、COD和二氧化硫排放强度等3项指标大大高于全省基准值;但城镇居民收入基尼系数、城乡居民收入差距、人均地方财政支出、R&D经费占GDP的比重、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、每万人口立案数、意外死亡人口比率、污水处理率、环境质量指数等9项指标低于全省基准值。

表9 金华市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 93.36 | 8 | 105.55 | 7 | 116.20 | 7 | 24.42 | 5 |

民主法治 | 14.18 | 2 | 14.37 | 2 | 14.58 | 2 | 30.40 | 3 |

公平正义 | 17.71 | 9 | 18.13 | 9 | 19.11 | 9 | 43.91 | 11 |

诚信友爱 | 12.52 | 10 | 14.13 | 9 | 16.99 | 8 | 39.58 | 3 |

充满活力 | 14.48 | 6 | 19.36 | 7 | 24.75 | 4 | 45.44 | 8 |

安定有序 | 14.19 | 9 | 14.80 | 10 | 14.95 | 10 | 35.62 | 9 |

人与自然和谐相处 | 20.28 | 5 | 24.77 | 2 | 25.82 | 3 | 49.38 | 4 |

8.台州市:2007年社会和谐指数为111.6,从2006年开始,和谐水平居11个市的位次从2005年的第7位后移至第8位;发展速度2006年为12%, 2007年为7.5%,均居第8位。从六个方面的发展水平看,充满活力方面居第4位,人与自然和谐方面居第5位,但诚信友爱、民主法治、公平正义、安定有序方面分别居9—11位。从28项指标看,每万人口专利授权量、COD排放强度等2项指标大大高于全省基准值;但群众安全感、每万人拥有律师数、城镇和农村居民收入基尼系数、城乡居民收入差距、人均地方财政支出、每万人法律援助案件数、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、意外死亡人口比率、环境质量指数等10项指标低于全省基准值。

表10 台州市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 93.84 | 7 | 103.90 | 8 | 111.60 | 8 | 20.37 | 9 |

民主法治 | 12.20 | 10 | 11.65 | 11 | 12.39 | 10 | 30.25 | 6 |

公平正义 | 16.92 | 10 | 17.55 | 10 | 18.59 | 10 | 44.44 | 4 |

诚信友爱 | 12.90 | 9 | 15.18 | 8 | 16.22 | 9 | 36.92 | 11 |

充满活力 | 16.67 | 5 | 21.29 | 5 | 24.66 | 3 | 46.14 | 5 |

安定有序 | 14.13 | 10 | 14.46 | 11 | 14.89 | 11 | 35.71 | 8 |

人与自然和谐相处 | 21.01 | 4 | 23.76 | 3 | 24.85 | 5 | 46.43 | 8 |

9.温州市:2007年社会和谐指数为104.8,2006年开始,和谐水平位次从2005年的第10位上升至第9位;发展速度2006年为15.7%, 居第3位,2007年为11.1%,居第4位,构建和谐社会的进程较快。从六个方面的发展水平看,诚信友爱方面居第6位,充满活力、安定有序、民主法治、人与自然和谐方面位次比较靠后,在第8-9位,公平正义方面居末位。在28项指标中,主要金融机构不良贷款率、二氧化硫排放强度等2项指标大大高于全省基准值,其中主要金融机构不良贷款率处于全省最低水平;但群众安全感、每万人拥有律师数、城镇居民收入基尼系数、城乡居民收入差距、地区经济发展差异系数、人均地方财政支出、R&D经费占GDP的比重、新产品产值率、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、每万人口立案数、COD排放强度、污水处理率、村庄整治率等13项指标低于全省基准值。

表11 温州市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 85.87 | 10 | 97.77 | 9 | 104.77 | 9 | 28.60 | 4 |

民主法治 | 12.46 | 9 | 12.27 | 9 | 12.61 | 9 | 30.22 | 8 |

公平正义 | 14.63 | 11 | 16.11 | 11 | 17.04 | 11 | 46.66 | 1 |

诚信友爱 | 16.34 | 2.00 | 19.31 | 3 | 20.53 | 6 | 38.78 | 5 |

充满活力 | 13.11 | 8.00 | 15.93 | 8 | 17.62 | 8 | 43.24 | 10 |

安定有序 | 13.60 | 11.00 | 15.93 | 8 | 16.20 | 8 | 38.74 | 2 |

人与自然和谐相处 | 15.74 | 11.00 | 18.21 | 11 | 20.77 | 9 | 51.06 | 2 |

10.衢州市:2007年社会和谐指数为98.5,不到100,3年的和谐水平均低于全省2005年的总体发展水平,居11个市的第10位;发展速度2006年为10.2%, 居第10位,2007年为9.5%,居第5位,构建和谐社会速度较为稳定,且相对其他市有所加快。从六个方面的发展水平看,公平正义、安定有序、民主法治方面位次基本居中后位,在7-8位,但诚信友爱、充满活力方面位次靠后,均居第10位,人与自然和谐方面居末位。从28项指标看,地区经济发展差异系数、每万人法律援助案件数、每万人口立案数等3指标大大高于全省基准值,村庄整治率等指标处于全省较好水平;但每万人拥有律师数、城镇居民收入基尼系数、城乡居民收入差距、人均地方财政支出、劳动力转移率、主要金融机构不良贷款率、集中供养率、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量、新产品产值率、登记失业率、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、意外死亡人口比率、单位GDP能耗、COD和二氧化硫排放强度、污水处理率等17项指标低于全省基准值。

表12 衢州市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007年 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 87.47 | 9 | 92.44 | 10 | 98.46 | 10 | 20.61 | 8 |

民主法治 | 12.67 | 8 | 12.40 | 8 | 12.66 | 8 | 30.00 | 9 |

公平正义 | 20.41 | 7 | 20.99 | 7 | 21.97 | 7 | 44.28 | 6 |

诚信友爱 | 13.45 | 8 | 13.61 | 10 | 16.10 | 10 | 37.35 | 9 |

充满活力 | 8.67 | 10 | 10.14 | 10 | 11.38 | 10 | 46.72 | 4 |

安定有序 | 16.20 | 7 | 16.68 | 7 | 17.35 | 7 | 35.94 | 6 |

人与自然和谐相处 | 16.06 | 10 | 18.62 | 9 | 19.00 | 11 | 45.83 | 10 |

11.丽水市:2007年社会和谐指数为97.4,也不到100,3年的和谐水平均低于全省2005年的总体发展水平,均居11个市的末位;发展速度2006年为14.8%, 居第5位,2007年为6.9%,居第10位,进程明显放慢。从六个方面的发展水平看,诚信友爱方面居第4位,主要是每万人法律援助案件数、银行业主要金融机构不良贷款率等指标较好。公平正义、安定有序、人与自然和谐等方面位次靠后,在8-10位,民主法治、充满活力方面均居末位。从28项指标看,每万人法律援助案件数、每万人口立案数等2指标大大高于全省基准值;但每万人拥有律师数、劳动合同签订率、城镇和农村居民收入基尼系数、城乡居民收入差距、劳动力转移率、集中供养率、高等教育毛入学率、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量、新产品产值率、登记失业率、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、意外死亡人口比率、COD排放强度、污水处理率等16项指标低于全省基准值,其中每万人拥有律师数、城乡居民收入差距、劳动力转移率、R&D经费占GDP的比重、每万人口专利授权量、规模以上工业企业新产品产值率、参加基本社会保险人员占从业人员的比重、意外死亡人口比率、COD排放强度、污水处理率等指标水平与全省基准值差距较大。

表13 丽水市和谐社会指数构成及位次

2005年 | 2006年 | 2007年 | 2006-2007 | |||||

指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 指数 | 位次 | 速度 | 位次 | |

总指数 | 83.36 | 11 | 90.95 | 11 | 97.41 | 11 | 22.69 | 7 |

民主法治 | 11.99 | 11 | 11.85 | 10 | 11.82 | 11 | 29.81 | 11 |

公平正义 | 18.04 | 8 | 18.46 | 8 | 19.46 | 8 | 44.00 | 8 |

诚信友爱 | 15.63 | 3 | 18.07 | 6 | 20.82 | 4 | 38.23 | 7 |

充满活力 | 5.77 | 11 | 8.67 | 11 | 8.51 | 11 | 46.03 | 6 |

安定有序 | 15.02 | 8 | 15.46 | 9 | 16.70 | 9 | 37.17 | 4 |

人与自然和谐相处 | 16.91 | 8 | 18.43 | 10 | 20.11 | 10 | 47.06 | 7 |

三、和谐社会建设的重点

通过对我省社会和谐指数的测算以及现实状况的分析,可以看出:近年来,全省和谐社会建设取得了较大的进展,从构建和谐社会的六个方面看,充满活力、人与自然和谐相处、诚信友爱等方面进展较快,民主法治、公平正义、社会安全等方面进展相对较慢,这与现阶段的经济社会发展阶段特征基本相符。我国经济社会进入一个新的发展阶段,经济总量位居世界第四,进出口总值位居世界第三,外汇储备位居世界第一,人均GDP超过2000美元。国际经验表明,当一个国家人均GDP进入1000-3000美元时期,这个国家则进入了矛盾凸显期,由于各种经济社会矛盾加剧,处理得好,能够顺利发展,经济发展能够很快上一个新台阶,处理不好,经济将停滞不前或倒退。与此同时,改革与发展也处于关键时期,改革在广度上已涉及经济、政治、文化、社会等所有领域,在深度上已触及人们具体的经济利益,发展方面已由单纯追求GDP上升到更加重视加强和改善宏观调控,更加重视推进改革开放和自主创新,更加重视调整经济结构和提高发展质量,更加重视节约资源和保护环境,更加重视改善民生和促进社会和谐。目前,我省的经济社会发展既面临“黄金发展期”的机遇,又存在“矛盾凸现期”的挑战,民主法治、公平正义、社会安全等方面相对薄弱,缩小城乡区域发展差距和居民收入差距的任务艰巨,教育、医疗、就业、社会保障、居民住房、食品药品、环境保护、公共安全等关系群众切身利益方面的问题仍然较多。

构建社会主义和谐社会是贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务,是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。要通过发展增加社会物质财富、不断改善人民生活,又要通过发展保障社会公平正义、不断促进社会和谐。要按照民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的总要求和共同建设、共同享有的原则,着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为发展提供良好社会环境。社会主义和谐社会的构建最根本的是以人文本,促进人的全面发展。根据马斯洛的需求层次理论,结合我省经济社会发展的状况,人们对于社会是否和谐的感受更多的来自于自身关心的问题是否得到解决,更为关注的是收入分配是否合理、社会保障是否全面、社会环境是否安全、生存环境是否舒适等更为实际、与自身生活更为密切的方面。现阶段,我省应结合各地自身发展特点,分层次、分步骤、有重点地进一步推进和谐社会建设。

一要以就业、社会保障、医疗、教育、住房为重点,着力保障和改善民生。努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,社会秩序良好,人民群众安居乐业,社会保持安定团结。

二要以统筹城乡和区域发展、深化收入分配制度改革、扩大公共服务、完善社会管理为重点,促进社会公平正义。健全以工促农、以城带乡长效机制,推进新型城市化与新农村建设双轮驱动,加快农村劳动力转移,全面实施县市域总体规划,切实统筹城乡要素配置、公共服务和社会管理,实现基本公共服务均等化,努力实现城乡共同繁荣。加快构建杭州、宁波、温州都市经济圈和浙中城市群,推动欠发达地区加速发展。提高城乡居民尤其是低收入群众收入水平,健全农民增收减负长效机制和职工工资正常增长机制,提高初次分配中劳动报酬比重,完善收入再分配政策,创造条件让更多群众拥有经营性收入和财产性收入,促使国民收入分配结构优化。

三要以全面加强自主创新为重点,努力打造全面创新型省份,使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重,创造活动得到支持,创造才能得到发挥,创造成果得到肯定,经济社会充满活力。

四要以节能减排为重点,促进人与自然和谐发展。探索合同能源管理、排污权交易等市场化新机制,严格执行能效标准和环保标准,加快淘汰电力、钢铁、建材、造纸等行业的落后产能,推进建筑节能、交通节能和公共机构节能。启动“811”环境保护新三年行动,整治流域水污染等重点环境问题,提高污水处理率。加快农村环境“五整治一提高”工程建设,大力开展村庄环境整治,推动农村环境面貌整体改善。

五要以全面推进政府工作法治化、发展基层民主、健全社会治安防控体系、贯彻实施劳动合同法等为重点,促进社会主义民主法制建设。加强经济社会管理,健全利益协调、诉求表达、矛盾调处和权利救济机制,确保公民人身权、财产权、劳动权、教育权等各项权利得到依法维护。深入开展平安创建活动,强化社会治安综合治理,依法防范和打击各类违法犯罪活动,总结推广外来人员居住证制度试点经验,提高流动人口服务和管理水平,实现政府管理与群众自治有效衔接和良性互动,进一步增强人民群众的安全感。加强和改进劳动合同管理,规范企业工资支付,保障劳动者的合法权益。

六要以增强诚信意识、规范市场经济秩序为重点,营造全社会互帮互助、诚实守信,全体人民平等友爱、和谐相处的社会风尚。建设和谐文化,把社会主义核心价值体系融入国民教育和精神文明建设全过程,加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。强化以食品药品为重点的产品质量安全监管,开展农村小作坊、小餐饮等“十小”企业质量安全整治行动。