绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

[内容提要]改善农村居民居住质量是全面小康社会和社会主义新农村建设的重点内容之一。2007年末,浙江农村居民人均居住面积达到57.06平方米,而且住宅品质越来越好,钢混结构占主流,生活设施日益现代化,基础设施和环境逐步配套。但是与经济较发达省市相比,存在着区域发展不平衡,土地资源浪费,基础设施和村居环境建设相对滞后等一系列问题。变革农村住房制度,加强规划管理,促进村庄集聚,加大财政支农力度和对落后地区的扶持力度是全面提高浙江农村居民居住质量的有效途径。

关键词:农村居民居住质量 状况 问题 原因

提高农村居民居住质量和条件是提高农村居民生活质量和幸福指数,改善民生和维护社会和谐发展的必然要求。改革开放以来,随着我国农村经济的迅速发展,逐渐富裕起来的村民热衷于建房,落后的居住条件得到改善。特别是随着新农村建设的深入推进,农村居住方式发生了翻天覆地的变化,许多村民住上了现代化农居。但是,由于长期缺乏规范化管理,建房热所带来的问题没有得到有效控制,村民居住状况与全面小康社会的居住目标和要求仍有着较大的差距,还存在着住房攀比,资源浪费,配套不全,环境脏乱等一系列问题。在新的历史阶段,如何合理规划村宅布局,如何有效扩大公共配套设施覆盖面,如何优化人居环境,以全面提高农村居民的居住质量和生活满意度是全国包括浙江面临一项重大课题。因此,本文借助第二次农业普查资料和其他统计资料,对浙江农村居民居住条件变迁,存在的问题和原因进行分析,并提出切实可行的对策思路。

一、居住质量内涵及评价指标

居住质量是关于人们满足居住需要(这种需要是属于生存和发展层面的)的水平及其各种特征的概括和总结,是反映人类居住发展乃至人类生活发展的一个综合概念。因此居住质量的好坏需要从多个方面去评估,包括住房质量、配套设施、公共服务与环境等的供给和保障情况,以及人们对自身居住需求满足程度的主观感觉状况。21世纪之前,在衡量农村居民居住质量时,国内研究中,只有人均住房面积和人均钢混、砖木结构住房面积等面积指标,这在过去住房水平总体较低,住房仅以满足基本居住需求为前提下,是量力而行、符合国情和实际情况的。但进入21世纪以来,我国农村居民人均纯收入得到大幅提高,人们追求的居住目标也发生了变化,不再仅仅是面积的扩大,而是数量与质量并重,逐步从生存型向享受型转变,以提高住宅建筑品质、完善配套设施、改善居住环境为最大诉求。因此,近年的研究在衡量农村居民居住质量时,就不再单纯使用面积指标,而是构建了包括居住面积、居住质量、居住环境等方面的综合指标体系(陈淮,2005)。借鉴已有研究,结合年度统计资料和第二次农业普查资料,本研究主要从居住空间、住宅品质、宅内生活设施、公共配套设施、村居环境等5个层面来分析我省农村居民居住状况和水平。涉及的指标主要为:

1.居住空间:人均住宅面积,户均住宅面积,拥有几处住宅;

2.住宅品质:住房结构,住房类型,建造年代;

3.宅内生活设施:入户管道水使用率,饮用水主要水源,获取饮用水是否困难,炊事用能源,取暖制冷设备,家庭厕所类型;

4.公共配套设施:交通配套、教育配套、医疗配套、文体配套、商业配套;

5.村居环境:饮用水是否集中净化处理的村比例,进行改厕的村比例,垃圾集中处理的村比例,有畜禽集中养殖区的村比例,养殖区是否有畜禽粪便无害化处理设施的村比例。

二、浙江农村居民的居住质量状况

(一)基本特征

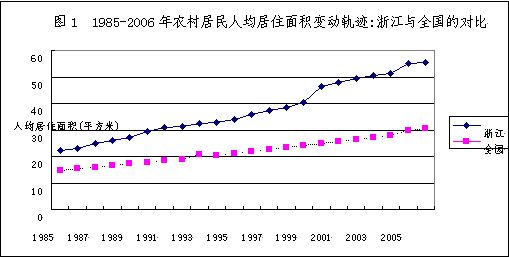

1.居住空间不断扩大且远高于全国平均水平。由于历史的原因,改革开放以前,我省农村居民的居住条件长期得不到改善,改革开放以后,随着温饱问题的逐步解决,农村居民建房的欲望十分强烈,居住支出和住房支出基本呈线性增长。至2007年末,农村居民人均居住支出和住房支出分别达1262元和970元,分别比1990年增长4.6倍和4.1倍。与此同时,浙江农村居民人均居住面积也不断增长且速度快于全国平均水平(见图1)。1985年,浙江农村居民人均居住面积为22.1平方米,全国农村居民人均居住面积为14.7平米,浙江比全国多7.4个平方米;至2006年末,浙江农村居民人均居住面积达到55.6平方米,全国为30.7平方米,浙江比全国居然多了24.9平方米。

资料来源:数据取自《浙江统计年鉴2007》和《中国统计年鉴2007》

2.住宅品质越来越好且钢混结构逐渐流行。我省农村住房的不断更新大大改善了住宅品质。1980年浙江农村居民人均居住面积仅12.6平方米,而且大多是破旧的砖木结构房。1990年,人均居住面积增加至29.26平方米,但仍以砖木结构房为主。此后,钢筋混凝土结构逐渐流行,人均钢筋混凝土面积于2000年后开始超过人均砖木结构面积。至2007年末,人均钢筋混凝土结构住房面积达到37.41平方米,占人均居住面积的65.6%(见表1)。

表1 浙江农村居民人均居住面积及结构变化

年 份 | 单位 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |

人均居住面积 | 平方米 | 29.26 | 34.14 | 46.42 | 54.98 | 57.06 |

人均砖木结构面积 | 平方米 | 19.57 | 16.33 | 22.5 | 16.2 | 16.89 |

人均钢筋混凝土结构面积 | 平方米 | 6.82 | 14.14 | 21.53 | 36.49 | 37.41 |

砖木结构所占比重 | % | 66.9 | 47.8 | 48.5 | 29.5 | 29.6 |

钢筋混凝土结构所占比重 | % | 23.3 | 41.4 | 46.4 | 66.4 | 65.6 |

资料来源:根据《浙江统计年鉴1997》、《浙江统计年鉴1999》、《浙江统计年鉴2002》、《浙江统计年鉴2004》、《浙江统计年鉴2008》资料整理。

3.宅内生活设施逐渐向城市靠拢。在城市文明的熏陶下,越来越多的农村居民迫切向往城市一样的居住条件,室内配套设施也逐步向城市靠拢。许多农村居民家庭用上了自来水、天然气,还安装了空调和卫生厕所。普查资料显示,我省自来水普及率达83.4%,99.1%的家庭没有饮用水困难,70.1%家庭主要饮用安全净化水和深井水;58.4%家庭的饮事用能源以燃气、天然气为主; 58.0%的家庭拥有水冲式厕所;30.2%的家庭拥有取暖制冷设施,其中28.3%的家庭安装有空调。

同时,从1990-2007年的统计资料还可看出,农村家庭低端家电逐渐减少,高端家电逐渐增加。如黑白电视机和收录机的每百户拥有量减少非常明显,而洗衣机、电冰箱、空调等高档电器的拥有量增长显著,特别是家用汽车和家用电脑已经开始进入普通农户家庭(见表2)。

表2 浙江农村居民耐用消费品每百户拥有量变化

年 份 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |

黑白电视机(台) | 49.07 | 66.48 | 50.78 | 21.98 | 11.15 |

收录机(台) | 20.85 | 31.04 | 28.15 | 13.21 | - |

摩托车(辆) | 1 | 7.04 | 29.78 | 61.04 | 57.85 |

彩色电视机(台) | 8.78 | 32.85 | 83.15 | 130.04 | 144.17 |

电话机(部) | - | 9.81 | 60.26 | 94.43 | 93.19 |

移动电话(部) | - | - | 20.22 | 119.21 | 150.30 |

洗衣机(台) | - | 14.96 | 34.7 | 52.36 | 59.72 |

电冰箱(台) | - | 21.7 | 42.04 | 62.21 | 74.98 |

空调机(台) | - | 0.3 | 5.85 | 36.04 | 54.00 |

家用汽车 | - | - | - | 2.91 | 3.96 |

家用电脑 | - | - | - | 10.77 | 19.38 |

资料来源:同上。

4.公共设施逐步配套。普查资料显示,随着浙江各级政府对农村投入的不断加大,农村公共基础设施的覆盖面有所扩大,给农村居民出行、就学、就医、娱乐和购物等生活带来了许多方便。

(1)交通方面:公路的通村率达97.6%,且91.8%的村进村道路主要为水泥路或柏油路,69.7%的村村内道路主要为水泥路或柏油路,83.9%的村到最近车站、码头的距离在3公里之内。

(2)教育方面: 30.2%的村办有幼儿园、托儿所,76.4%的村到最近小学的距离在3公里之内, 52.7%的村到最近中学的距离在3公里之内。

(3)医疗方面:99.4%的乡镇有医院、卫生院,61.7%的村到最近医院、卫生院的距离在3公里之内,49.8%的村有卫生室。

(4)文化业余活动方面:91.2%的村安装了有线电视,77.4%的村能用ADSL、LAN等宽带方式上网,30.3%的村有体育健身场所,21.8%的村有图书室、文化站,74.6%的村有老年活动室,22.0%的村有农民业余文化组织。

(5)购物方面:35.5%的村有50平方米以上的综合商店或超市,44.7%的村有连锁超市和放心店。

5.村居环境有所改善。随着“千村示范、万村整治”工程的深入实施,浙江农村居民的居住环境得到有效改善。普查资料显示,在全省3.31万个村中,从“千村示范万村整治”、“千万农民饮用水”工程和“万里清水河道”等工程中受益的分别为1.29万个、1.27万个和0.63万个,分别占39%、38.3%和19%。主要河流、溪水可以直接用于生活洗涤的占61.9%。进行改厕的占52.1%,建有公共厕所的占47.1%。对饮用水进行集中净化处理的占53%,对垃圾进行集中处理的占61.9%。同时还有2231个村有畜禽集中养殖区,797个村有畜禽粪便无害化处理设施,2964个村有沼气池。

(二)存在的问题

1.区域发展不平衡

(1)山区和贫困村的居住条件远劣于平原和非贫困村。其一,全省住房结构主要以砖混为主,而山区和贫困村的住房结构主要以砖木为主,且相当比例的山区和贫困村住房仍为竹草土坯结构。其二,全省炊事用能源主要以煤气、天然气为主,而山区和贫困村炊事用能源仍主要以柴草为主。其三,山区和贫困村家庭拥有取暖设施比重和水冲式厕所比重大大低于全省平均水平,而简易厕所比重大大高于全省平均水平。其四,山区和贫困村的公路通村率、村卫生室率、改水改厕和垃圾处理覆盖率也远低于全省平均水平(见表3、表4)。

(2)全省11个市的居住水平非常悬殊。列举部分可见一斑:户均居住面积最大的嘉兴与最低的丽水,面积相差达138.72平米;钢混砖混比重最高的嘉兴与最低的丽水,相差达57.3个百分点;炊事用能源以煤气天然气为主的比重以舟山为最高,丽水最低,最高值和最低值相差达63个百分点;使用管道水比重以宁波为最高,衢州最低,最高值和最低值相差达57.6个百分点;净化处理水比重以嘉兴为最高,衢州最低,最高值和最低值相差达80.9个百分点;取暖设施比重以嘉兴最高,衢州最低,最高值和最低值相差达45.1个百分点;卫生厕所比重以嘉兴最高,丽水最低,最高值和最低值相差达63.7个百分点。同样,从反映农村公共配套设施和居住环境的各指标看,条件最好的嘉兴和宁波与条件最差的衢州和丽水的差距也非常悬殊(详见表3、表4)。

表3 浙江11个市农村住宅面积、结构及宅内设施的住户构成

地区 | 户均居住面积(平米) | 钢混砖混 比重(%) | 炊事能源以煤气 天然气为主(%) | 使用管道水 比例(%) | 主要水源为净化处理水(%) | 有取暖 设施(%) | 水冲式 厕所(%) |

全省 | 175.46 | 66.2 | 58.3 | 83.3 | 59.3 | 30.2 | 58 |

平原 | 194.29 | 77.8 | 71.5 | 92.5 | 84.4 | 45.5 | 77.1 |

丘陵 | 164.96 | 63.8 | 58.7 | 73.8 | 39.3 | 20.2 | 48.9 |

山区 | 146.6 | 42.0 | 27.3 | 75.7 | 29.4 | 8.7 | 26.3 |

贫困村 | 148.06 | 47.8 | 31.6 | 69.5 | 37.2 | 13.6 | 32.6 |

非贫困村 | 177.57 | 67.5 | 60.5 | 84.4 | 61 | 31.4 | 59.9 |

杭州 | 224.02 | 68.5 | 57.1 | 89.5 | 64.7 | 43.9 | 59.8 |

宁波 | 148.01 | 72.6 | 87.3 | 96.8 | 90.0 | 36.2 | 76.7 |

温州 | 143.54 | 63.7 | 79.3 | 91.7 | 68.9 | 28.7 | 69.1 |

嘉兴 | 273.17 | 91.6 | 34.7 | 96.2 | 91.7 | 54.8 | 86.3 |

湖州 | 226.16 | 83.6 | 25.9 | 87.0 | 67.2 | 50.2 | 49.4 |

绍兴 | 171.91 | 64.2 | 54.3 | 84.5 | 52.0 | 30.2 | 50.0 |

金华 | 168.00 | 53.6 | 55.9 | 66.1 | 22.6 | 11.5 | 40.2 |

衢州 | 174.22 | 54.1 | 22.6 | 39.2 | 10.8 | 5.1 | 29.1 |

舟山 | 121.20 | 81.7 | 92.1 | 78.7 | 70.9 | 13.7 | 52.7 |

台州 | 158.88 | 65.7 | 59.9 | 86.9 | 63.0 | 17.8 | 62.7 |

丽水 | 134.45 | 34.3 | 29.1 | 69.0 | 22.9 | 5.8 | 22.6 |

资料来源:同上。

表4 浙江省11个市农村公共设施和人居环境指标的村比例

单位:%

地区 | 通公路 | 有卫 生室 | 有图书室 文化站 | 本村拥有50平方米以上的综合商店或超市 | 饮用水经过集中净化处理 | 改厕 | 垃圾集中处理 |

全省 | 97.6 | 49.8 | 21.8 | 35.5 | 53.0 | 52.1 | 61.9 |

平原 | 99.4 | 67.3 | 38.2 | 51.4 | 82.45 | 78.42 | 81.65 |

丘陵 | 99.1 | 54.4 | 19.9 | 38.0 | 44.04 | 53.29 | 66.57 |

山区 | 95 | 31.2 | 9.2 | 20.0 | 34.92 | 28.61 | 41.39 |

贫困村 | 93.8 | 32.5 | 10.4 | 18.4 | 31.92 | 28.69 | 43.01 |

非贫困村 | 98.2 | 52.1 | 23.3 | 37.8 | 55.86 | 55.24 | 64.48 |

杭州 | 99.7 | 54.9 | 21.9 | 41.4 | 66.0 | 55.5 | 80.1 |

宁波 | 99.5 | 73.3 | 43.9 | 52.3 | 88.1 | 93.4 | 96.9 |

温州 | 98.8 | 46.7 | 12.2 | 27.3 | 65.2 | 53.4 | 52.7 |

嘉兴 | 100.0 | 81.6 | 85.4 | 67.6 | 99.4 | 100.0 | 98.5 |

湖州 | 99.4 | 78.9 | 38.8 | 53.4 | 71.5 | 76.5 | 80.4 |

绍兴 | 99.8 | 54.2 | 20.9 | 45.8 | 54.0 | 68.3 | 80.4 |

金华 | 99.8 | 43.6 | 14.2 | 37.9 | 31.2 | 31.6 | 55.2 |

衢州 | 97.8 | 53.8 | 9.9 | 27.1 | 12.2 | 27.9 | 50.2 |

舟山 | 97.4 | 76.9 | 35.8 | 35.8 | 76.2 | 61.3 | 93.5 |

台州 | 96.4 | 38.6 | 27.6 | 27.4 | 61.4 | 51.1 | 54.7 |

丽水 | 87.7 | 28.4 | 6.6 | 20.5 | 20.1 | 0.9 | 19.4 |

资料来源:同上。

2.建房存在浪费现象

(1)一户多宅现象仍然存在。《中华人民共和国土地管理法》第六十二条明确规定,农村村民只能拥有一处宅基地。但在农村现实生活中,由于各种原因,农村的“一户多宅”现象仍或多或少存在着。普查资料显示,浙江农村家庭拥有二处及以上住房的占11.2%,比全国平均水平(6.8%)高4.4个百分点,与经济相对发达省市相比较,浙江拥有二处及以上住房的住户比例虽然比广东低点,但比北京(8.8%)、上海(6.7%)、天津(10.8%)、江苏(5.2%)、山东(9.8%)分别高2.4、4.5、0.4、6和1.4个百分点。

(2)住宅面积超标。农村居住建设并不是以无限扩大面积为目标,当面积达到一定度时,应以全面提高住宅质量、改善环境、完善配套为主。因此,国家建设部在测算全面小康标准居住目标时指出,“2020年农村居民的居住面积人均以不超过40平米,户均不超过140平米为宜”(参见:国家统计局农调总队,中央政策研究室农村局,《我国农村全面小康标准研究》,2004);同时,国家统计局和中央政府研究室联合制定全面小康标准时也指出,“2020年80%以上农户人均住房面积达20平方米”(参见:国家建设部政策研究中心,《全面建设小康社会居住目标研究》,2005)。但是,2007年末,浙江农村居民人均居住面积达57.06平方米。且普查资料显示,浙江农村居民户均住房面积达175.46平方米,且49.4%的家庭人均居住面积在50平米以上,80.9%的家庭人均居住面积在25平米以上,已远超上述标准。显然,农宅面积的超标与我国保护耕地、缩减占用农地建房的基本国策相违背,应予以及时控制。

(3)住宅面积与土地面积的关系不协调。浙江基本省情是人多地少,2006年末,浙江人口约占全国的3.8%,耕地面积仅占全国的1.6%,按常住人口计算,人均占有国土面积和耕地面积约为全国平均水平的1/3,土地资源极度贫乏。然而,浙江省农村居民人均住宅建筑面积和户均居住面积均位居全国第二位(上海为第一),比全国平均水平高出一大截(见表5)。这种过大的住宅面积与过少的土地资源状况极不协调。

(4)不合理的住房更新加剧了土地资源的浪费。近年来农村居民在新建住房后又保留原有住房,原有村庄成了“空壳村”,加剧了土地资源的浪费。据典型调查,在我省较富裕地区,在改革开放不到30年时间里住房竟然更新了四代,从1970年代的草房、砖瓦房,到1980年代初的两层外廊式楼房,1990年代初的独立式小住宅,再到21世纪的花园别墅住宅,如此快的住宅更新速度明显不符合住房更新的应有速度,而这种更新多是以原有住宅闲置为基础的,直接造成了耕地资源的大量流失。

3.公共设施和环境配套与住宅发展不同步

村民在热衷投资住宅的同时,却较少关心公共设施和环境的投资,结果出现“只见新屋,不见新村”,“室内现代化,室外脏乱差”的不同步发展情况。

(1)公共设施配套不足。与经济相对发达的北京、天津、上海、广东、江苏和山东等省市相比,浙江农村居民的住宅质量相对较好,但公共配套设施相对不足。如浙江农村的楼房住户比例列各发达省市之首,钢混、砖混结构的住户比例在各发达省市中列第二,而有卫生室的村比例、有图书室文化站的村比例、进行改厕的村比例、以及饮用水集中处理的村比例等却与发达省份存在较大的差距,其中有卫生室的村比例甚至比全国平均水平还低(见表5)。

表5 浙江与发达省市分居住质量指标比较

单位:%

全国 | 浙江 | 北京 | 上海 | 天津 | 广东 | 江苏 | 山东 | ||

人均住房面积 | 30.7 | 57.72 | 39.83 | 59.99 | 27.55 | 26.60 | 40.80 | 30.69 | |

户均拥有住户面积 | 128 | 175.46 | 128.14 | 182.2 | 104.2 | 120.82 | 149.8 | 119.2 | |

拥有2处及上住宅住户比例 | 6.8 | 11.2 | 8.77 | 6.7 | 10.8 | 12.95 | 5.2 | 9.8 | |

住宅类型分的住户构成 | 楼房 | 30.5 | 85.59 | 9.25 | 73.5 | 6.4 | 47.25 | 46 | 4.7 |

平房 | 66.8 | 14.21 | 90.72 | 25 | 93.4 | 50.88 | 52.3 | 94.3 | |

住宅结构分的住户构成 | 钢混砖混 | 45.4 | 66.21 | 33.83 | 72.8 | 37.4 | 65.15 | 63.3 | 36.9 |

砖木 | 44.3 | 30.88 | 65.79 | 25.9 | 61.1 | 32.84 | 36.4 | 58.5 | |

以柴草为主住户比例 | 60.2 | 39.55 | 14.86 | 21.9 | 42.4 | 53.53 | 59.4 | 64.9 | |

以煤气、天然气为主住户比例 | 11.9 | 58.32 | 51.28 | 77.5 | 47 | 41.35 | 32.4 | 10 | |

使用管道水住户比例 | 48.6 | 83.34 | 97 | 98.3 | 84.8 | 58.65 | 83 | 62.8 | |

主要水源为净化处理的饮用水的住户比例 | 23.1 | 59.3 | 62.77 | 97.8 | 24.8 | 45.23 | 76.2 | 36.1 | |

家庭厕所为水冲式的住户比例 | 12.8 | 58 | 24.58 | 72.3 | 41.5 | 53.52 | 28.9 | 3.6 | |

进行改厕的村比例 | 20.6 | 52.1 | 35.18 | 98.8 | 81.5 | 52.15 | 45.9 | 11.2 | |

有卫生室的村比例 | 74.3 | 49.8 | 71.98 | 89.2 | 64.6 | 82.53 | 92.8 | 72.7 | |

有图书室文化站的村比例 | 13.4 | 21.8 | 62.24 | 46.2 | 13.9 | 19.29 | 28.5 | 10.5 | |

饮用水经过集中处理的村比例 | 24.5 | 53 | 93.57 | 100 | 36 | 38.14 | 85.9 | 52.4 | |

垃圾经过集中处理的村比例 | 15.8 | 61.9 | 89.17 | 100 | 36.1 | 29.56 | 36.9 | 18.8 | |

通公路的村比例 | 95.5 | 97.6 | 100 | 99.1 | 99.1 | 97.55 | 99.4 | 99.5 | |

通电话的村比例 | 97.6 | 99.4 | 100 | 100 | 99.9 | 99.65 | 100 | 100 | |

资料来源:人均住房面积数据取自《2007中国统计年鉴》第381页,其他数据取自各省农业普查公报。

需要注意的是,我省村民的饮水安全问题尚存隐患。全省还有近五成(47%)的村的饮用水未经过集中净化处理。从饮用水供水方式看,主要由村级及以上统一供水的村约占村级单位总数的六成,其中由县域和乡镇统一供水的约占三成,其余近四成的村主要由农户自办自来水或没有自来水。从饮用水源看,在全省农村约889.46万住户中,饮用净化处理水的不到六成,饮用井水、江河湖水、池塘水、雨水和其他水占了近四成。

(2)村内环境存在脏乱现象。其一,许多村的生活垃圾未得到及时处理。全省有62.0%的村的村内住户生活垃圾由村级及以上统一处理,其中由县级及以上统一处理的占5.9%,由乡(镇、街道)统一处理的占23.0%,由村级统一处理的占33.1%,另外近四成村的村内生活垃圾没有得到集中处理。其二,全省还有近五成村没有进行卫生改厕,绝大部分村没有禽畜集中养殖区。在全省2231个有畜禽集中养殖区的村中,仅有797个村有畜禽粪便无害化处理设施。其三,全省还存在约9千家污染企业,且大多分布在温金台。这些问题若不及时得到处理,不仅影响居住环境的美观性,而且将对大气、土壤和水造成污染,进而影响国民健康。

三、问题产生的原因

我省农村居民居住条件虽不断改善,但仍存在诸多不平衡和不和谐等问题。这些问题是制度内、制度外,现实的、历史的,经济、非经济等诸多因素综合作用的集中体现。

(一)农村住房制度的缺陷

与城市比较健全的“有偿、有期、有流动性”市场化住房制度不同,在我国农村,仍实行“无偿取得宅基地和农民对住房的自建、私有” 的住房制度,这种制度在解决农村初级需求时有着积极意义,但在1980年以来出现的建房热中显现出许多弊端。突出表现在,宅基地不断扩大,无偿使用土地导致使用者不考虑土地成本而过度消费,申请者往往要求比实际所需更多的土地。同时由于政府管理和审批不严,规划不完善,许多村民建新房不拆旧房,造成耕地浪费和流失。特别是在外来人口较密集的城乡结合带,农民出租住房可获取丰厚利润,一户多宅的现象很难杜绝。而且在城郊地带,宅基地的无偿取得带来的另一个后果是农民户口受到青睐,非农化和城市化进程受阻。

(二)村居分散且规模小

由于长期缺乏规划和管理,村民随意建房,造成村庄布点零散。虽然浙江近年来对乡村进行了撤并,行政村数量有所减少,但与全国和其他地区相比,仍相对较多且分散。普查资料显示,在面积仅占全国1.63%的耕地上分布了全国5.24%的行政村。全省共有行政村33388个,数量居全国第6,仅次于山东、四川、河北、河南和湖南。同时浙江省行政村平均规模较小,按农村常住户和常住人口计算,每个村仅266户、914人,居全国第20和第23位,居东部沿海12省(市)的第9和第8位。村居点数量过多且分散,不仅占用土地较多,而且直接提高了教育、卫生、文化、体育,包括水、电、气、路等公共服务和设施的配套成本,结果浙江至今仍有不少村庄缺乏最基本的配套设施。

(三)财政支农力度不够

农村居住集中化是节约资源降低成本的必然选择。这涉及到搬迁、经济补偿、公共设施建设等一系列问题,财政支持是解决这些问题的根本办法之一。但是财政支农力度不够一直成为阻碍农村居住集中化的瓶颈。首先是中央政府财政支持力度不够,国家财政用于农业支出的数额占财政支出的比重、农业基建占基建总支出比重等均不高,而且近年来用于农业支出的数额占财政支出的比重在10%以下。其次,虽然浙江省财政支农支出的绝对量在逐年增加,但支农资金占地方财政支出的比重呈下降或徘徊不前的状态,且总体水平不高。1997年,浙江支农财政支出占省级地方一般预算支出的比例为8.42%,1998年降为8.08%,2000年降至7.40%,2001以后,除2004年略高以外,其余各年均在7%以下。

(四)经济发展水平和收入水平在地区间存在落差

从表3、表4可知,居住条件在地区间存在着巨大落差,这种差距很大程度上因经济发展水平和收入水平的地区落差所致。如果观察各地区的GDP和人均纯收入数据,可以发现,农户居住条件水平与GDP和农村村民人均纯收入成显著正相关的关系。这可以很容易的解释为,某地区的经济发展水平越高,政府扶持新农村建设的资金越充裕,同时农村居民收入水平越高,其居住消费能力也越高,该地区村民居住条件就越好,反之,则越差。

当然,影响我省农村居民居住状况的因素还很多。比如,各地区住房面积大小的差异还与各地区地势不同有关。浙北地区地势平坦,住房面积相对较大,浙南地区多为丘陵、山区地貌,住房面积也相对较小,舟山属海岛地区,住房面积也较小。又如,住房面积与各地区的传统产业有一定的关系,如嘉兴农村传统的养蚕业,需要较大的房屋面积,从而嘉兴的人均住房面积在全省名列前茅。还如,住房结构还受气候条件的影响,台风较多地区,愿意建钢筋混凝土结构房屋。此外,居民生活习惯和消费观念等也对居住条件产生影响。

四、对策建议

居住条件与质量的改善与提升是个复杂的巨大系统,涉及到社会、经济、文化、技术、自然、精神等多个领域,是一个整体、共生、协调的概念,也是一项长期的、渐进的持续工程。针对上述存在的问题,当前需做好以下几件事:

(一)变革现行的农村住房制度

建立高效的农村住房制度对促进村庄规划管理、保护耕地、抑制空心村、村庄基础设施建设有着重要作用。制度的建立要以一定的经济发展水平为前提条件的,因此,可选择不同发展水平地区先行进行试点工作。一是明晰农民房屋产权,促进住房合理流转;二是试行宅基地有偿使用制度,不同地段的宅基地可适当提高或降低价格;三是改变原有农村住宅的单一投资结构,加快村镇住宅产业化进程,加强资金筹措力度,为村镇建设提供动力;四是加强相关制度,如就业机会的提供、社会保障体系的建立、税收制度的变革、城镇建设管理等的改革,通过一系列制度的配合变革,缩小城乡差距,促进村镇建设的持续健康发展。

(二)促进村庄集聚,加强中心村建设

针对农村居住点散乱,建新房不拆旧房,村庄建设用地浪费较大等问题,政府应加强规划和管理,大力提倡农村集中居住,鼓励节约用地,对于农民新建住房设置严格的面积户型规定。同时,政府应制定合理的村庄整治规划,一方面,鼓励农户向集镇和中心村迁移,对一些自然环境恶劣、资源匮乏、交通不便等欠发达地区的农居,以及生态环境敏感区和重大工程建设区的农居,宜采取异地迁移模式。另一方面,要对旧农居用地进行复垦还耕。

(三)加大财政投入,大力推进农村基础设施建设

只有彻底改善农村公共基础设施才能真正提高农村居民的居住质量。因此,要明确规定各级财政新增事业经费和固定资产投资增量的一定比例必须用于农村的基础设施建设,把道路、给排水、供电、通信、污水和垃圾处理等农村公共基础设施建设纳入经济社会发展总体规划,并按照适度超前的原则与城市基础设施建设同步规划、同步推进、同步落实。同时,要完善农村公共文化服务和卫生服务体系建设,特别是加强村级文化室和卫生室等基层网点的建设力度,为农村居民提供较为便捷的文化服务和卫生保健服务。

(四)加强对落后地区的扶持,促进区域协调

衢州和丽水等地的经济发展水平相对落后,其反映居住质量的各类指标也相对较低,这与当地政府没有足够的资金投入有关。因此,省政府应给予积极的支持,关注农村居住建设的重点和难点地区,加大财政资金向对落后地区的倾斜,实现浙江省农村居民居住质量的全面提高。