绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

[1]本文是国家社科基金项目“中国总资本水平及资本效率统计研究”(编号05BTJ012)的成果之一。

[摘 要]知识经济时代,人力资本是经济增长的重要要素,人力资本与物质资本构成社会总资本。一国的总资本水平体现于“投资→积累→运行”过程中的资本投资水平、资本存量水平、资本效率水平三个层面。实证分析表明,1995—2005年间中国总资本投资和总资本存量均呈现快速增长特征,但资本效率并无显著提高的迹象。在资本结构上,物质资本在总资本中占主体地位,物质资本投资占总资本投资的80%左右,物质资本存量则占总资本存量的85%以上,反映出目前影响经济增长的主要资本因素仍然是物质资本而不是人力资本。在区域分布上,资本分布集中度高且稳定,无论物质资本还是人力资本,东部地区的资本条件均大大优于中西部地区,显示出东部地区在资本数量和资本结构上的双重优势。

资本水平以及资本效率问题历来备受学术界关注,研究成果极为丰富。综观这些成果,主要有四大特点:一是,重点着眼于物质资本水平及效率的估算,研究方法已相对一致和成熟;二是,对人力资本在经济增长中的作用和重要性有了明确的认识,但在人力资本水平估算方面仍众说纷纭,影响了数据信息的可比性和应用价值;三是,除了物质资本和人力资本,其它资本形态如制度资本、知识资本、组织资本、社会资本、政治资本等等已经进入人们研究的视角,但是对于众多资本形态间的相互关系则莫衷一是,影响了人们对社会经济运行中资本水平的基本判断;四是,实证研究中已有部分学者开始从不同资本形态比较的角度来观察资本水平、资本效率和相关问题,但这些研究大多没有在总资本框架下开展工作,从而难以对一国(地区)资本的整体水平做出整体观察。

国外有学者从总资本概念上估算了一国(地区)的资本水平,典型代表如Kendrick(1974,1994)[1][2],国内学者张帆(2000)[3]也作了类似的研究,并将估算结果与Kendrick(1974)的数据作了比较分析。但总体而言,此类研究成果十分少见。

本文从社会总资本概念上来理解资本,依据资本的一般特性讨论界定总资本范畴,从资本运动过程观察计量资本水平和资本效率,就1995—2005年中国总资本水平及资本效率做出实证估算和评价。

一、总资本范畴的界定

1.多种资本概念

资本最早提出时是用来代表贷款的本金,其含义专指生息的金额。近代以来,资本一词被广泛地使用并在所指上有了各种不同的解释。资本理论发展到今天,其内涵已十分丰富和复杂,我们从各种渠道可以看到的关于资本的表述,除了传统概念上的物质资本外,还有人力资本、知识资本、智力资本、社会资本、文化资本、制度资本、政治资本、组织资本、信息资本、技术资本等等。

然而,如此丰富的资本概念并没有形成清晰的逻辑体系。罗福凯、孙建强(2002)[4]认为,至今为止,资本理论仍十分落后,表现之一是概念落后,涵义杂乱。我们暂且不论资本概念的落后与先进,至少“涵义杂乱”是不可否认的,表现为两个方面:一是,同一资本概念,其被定义的内容或多或少,范畴或宽或窄。如李元旭、陈志刚(2001)[5]总结知识资本的定义有三种:一种是将知识资本定义为企业中以知识为基础的无形资产,包括:雇员能力、内部结构和外部结构;第二种是将知识资本分为人力资源和结构性资本两部分;第三种是定义知识资本为人力资本、结构性资本和顾客资本三者之和。三种定义在内含上和外延上均大相径庭。二是,对各类资本的归类表述或相互交叉、或相互包含重叠。如在罗鄂湘、钱省三(2004)[6]的研究中,人力资本、科技资产、组织资本、外部资本构成知识资本,其中人力资本与组织资本是两种资本形态被并列地讨论的。而在张钢(2000)[7]的研究中,组织资本被视为“基于人的社会属性的人力资本”,人力资本包括“以自然人为基础的健康资本和教育资本存量部分”和“以社会人为基础的依赖于特定组织和社会交往模式的资本存量部分”两个部分,后者即为组织资本,即组织资本是作为“人力资本的不可分割的组成部分”来解释的。如何将众多的资本概念归并成总资本,这就要理清边界,确定总资本的基本范畴。

2.总资本的界定

本文遵循四方面的原则来界定总资本的范畴:第一,构成总资本的各个部分均具备资本的一般特征,如盈利性、耐久性、风险性等,以保证总资本内含的确切性和一致性。第二,构成总资本的各个部分,须可计量可测度,这是对总资本水平及资本效率开展实证估算研究的基本条件。第三,构成总资本的各个部分之间,互不交叉和重叠,以保证建立在各资本分量加总基础上的总资本数据不存在重复计算。第四,符合国民经济核算对资本的基本界定,以保证资本水平及相关数据的可比性和应用价值。

遵循上述四方面原则,本文界定:总资本=物质资本+人力资本。其中:物质资本反映硬件资本水平,人力资本反映软件资本水平。对于物质资本,其作为资本的一般性质是不存在争议的,物质资本的可计量性也是事实,虽然在中国尚未开展对物质资本水平的系统性制度性的官方统计核算,但学术研究中已频频涉及。而在国际上,这一工作已经得以相对规范有序地开展,OECD国家早在十多年前就开始定期地发布物质资本存量的官方数据。因此,把物质资本作为总资本的重要部分不存在任何争议。对于人力资本,自从二十世纪五、六十年代人力资本理论范式形成以来,人力资本作为一种重要的资本、甚至是比物质资本更重要的一种资本,已经被广泛接受。虽然,人力资本虽然尚未正式进入国民经济核算体系,但已有相关国际组织开始对人力资本核算开展研究[8]。而且人力资本与物质资本作为总资本的两个构成部分,两者概念范畴互不交叉和重叠。虽然人力资本的可计量性一直受到争论,但是,人力资本——蕴藏于劳动者人身的知识和技能存量,它有具体的内容,从而对它的计量就有明确的对象,所要解决的仅仅是方法问题。而目前已经取得的基于人力资本变量的大量实证研究成果以及关于人力资本统计计量方法的初步进展也已经表明了人力资本水平计量的可行性。事实上,人力资本作为总资本的一个重要组成部分,已得到学术界的广泛认可。

除了物质资本和人力资本,我们将其它资本形态排除在总资本范畴之外。理由是:知识资本、技术资本、智力资本等资本形式在内容上比较接近,如果从资本的载体上来观察这些资本,则无论是知识资本、技术资本还是智力资本,或以物为载体,表现为机器设备等耐用品的现代化、智能化、自动化程度等,或以人为载体,表现为劳动者的知识层次、能力水平、综合素养等。因此这些资本水平总体上是以物质资本的水平和人力资本的水平来体现的。而社会资本、文化资本、政治资本等主要是体现社会阶层间的一种资本关系,它们缺乏一个予以统计估值的客观实体。制度资本也类似,作为“组织和以组织为依托而建立起来的成文或不成文的行为规则和社会共识的集合”,要对这一“集合”的水平进行科学地统计估值从而纳入总资本范畴与物质资本、人力资本等其它资本一起构成总资本水平的一个分量,目前也缺乏一个统计计量的实体基础。

事实上,作为资本数据运用的最核心领域——经济增长研究中,新经济增长模型如Romer[9]模型、Lucas[10]模型等,所包含的资本要素就是物质资本和人力资本。同样,现有涉及不同资本形态间资本水平、资本效率比较的实证研究文献,如Chow,et al(2002)[11]、Wang,et al (2001)[12]、Young(2000)[13]、孟晓晨等(2005)[14]、胡永远等(2005)[15],也都是在物质资本和人力资本之间开展比较研究的。

因此,本文界定:社会总资本=物质资本+人力资本。按照学术界基本一致的观点,本文进一步定义物质资本为建筑、设备等构成的固定资本,定义人力资本为积累于有效劳动适龄人口身上的知识和技能。

二、资本运动过程与总资本水平估算的基本框架

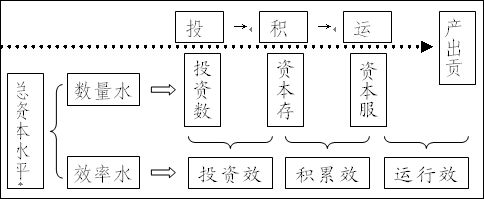

资本运动从资本投资开始,投资主体为了积累资本而发生相应的各种开支,即资本投资;投资形成资本积累,表现为特定形式的一定量的资本存量;这些已经积累的资本被投入经济运行,最终形成相应的产出。资本要素在经济活动过程中的作用和贡献,取决于从“投资→积累→运行”这一过程的数量水平和效率水平。

资本投资、积累、运行各层面上的数量,反映的是一国(地区)报告期内或报告期末资本的静态水平;相应地,各环节的效率水平可以反映一国(地区)资本的动态趋势:如果一国(地区)的资本投资能够有效地形成本国(地区)的资本积累——较高的投资积累率,如果一国(地区)已经积累的资本存量能够高比例地被投入经济运行——较高的积累运行率,如果运行中的资本能最大限度地服务于生产经营——较高的运行产出率,则一国(地区)的初始资本将获得高水平的最终产出,这种高水平的最终产出将为该国(地区)追加资本投资提供了强大的经济实力,支撑资本投资、资本积累,资本运行的数量将保持在一个高水平上。相反,即便一国(地区)资本的即时数量是丰盈的,这种丰盈的状态也将不可持续。

因此,本文对总资本水平的估算按以下结构和框架进行:

“投资→积累→运行”三个层面的数量水平表现为:总资本投资数量水平——反映报告期内总资本投资额;总资本积累数量水平——反映报告期末已经积累起来的总资本存量;总资本运行数量水平——反映报告期实际投入经济运行的总资本服务量。“投资→积累→运行”三个层面效率水平表现为:总资本投资效率水平——反映从“投资→积累”环节的效率水平,即报告期资本投资有多少形成了本期资本积累的增加;总资本积累效率水平——反映从“积累→运行”环节的效率水平,即报告期区域主体所拥有的资本积累有多少被实际运用成为现实意义上的经济要素;总资本运行效率水平——反映从“运行→产出”环节的效率水平,即实际被运用的资本要素最终产生了多少经济产出。

鉴于资本服务量估算的实际困难,本文着重从资本投资水平和资本存量水平两方面观察资本的数量水平,从资本投资的积累率和所积累资本的运行效率考察资本的效率水平。

三、中国总资本水平及资本效率实证评价

1.总资本投资水平

按照对总资本构成的界定,总资本投资额=物质资本投资额+人力资本投资额。其中,物质资本投资包括基本建设投资、更新改造投资、房地产投资和其他固定资产投资四个部分,人力资本投资包括教育投资培训投资、卫生保健投资。近十年来中国总资本投资的基本特征如下:

(1)资本投资总量水平

表1 全国1995-2005总资本投资额

按当年价(亿元) | 按1995年可比价(亿元) | 增长率(%)(上年=100) | |

1995年 | 24822 | 24822 | -- |

1996年 | 28309 | 26983 | 8.71 |

1997年 | 31530 | 29492 | 9.30 |

1998年 | 35562 | 33416 | 13.30 |

1999年 | 37869 | 35805 | 7.15 |

2000年 | 42064 | 39471 | 10.24 |

2001年 | 47721 | 44236 | 12.07 |

2002年 | 55610 | 51423 | 16.25 |

2003年 | 69817 | 62707 | 21.94 |

2004年 | 85730 | 74044 | 18.08 |

2005年 | 106636 | 90603 | 22.36 |

2005年,全国总资本投资90603亿元(1995价,下同),相比于1995年,可比价增长2.65倍,10年间平均每年增幅达13.82%,且增长呈稳定加速的态势,如表1所示。其中,2005年物质资本投资75714亿元,相比于1995年增长2.78倍,人力资本投资14889亿元,相比于1995年,增长2.1倍。无论总资本还是资本分量,其增长呈稳定加速态势,总资本10年间平均增长速度超过同期GDP增长速度。

(2)资本投资区域分布及变动

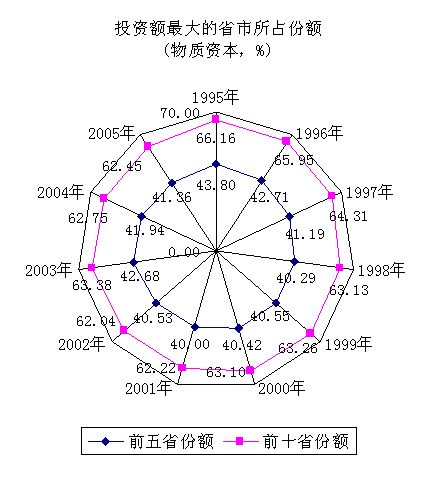

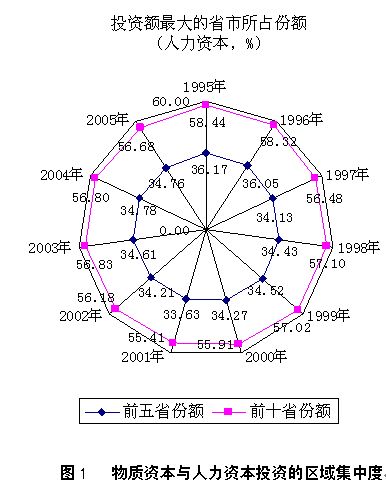

从投资的省市区分布看,投资的区域分布集中度明显。无论是总资本投资,还是物质资本投资或人力资本投资,分布的密集区域高度稳定,主要是广东、江苏、上海、浙江、山东等东部沿海省市。无论是总资本投资,还是物质资本投资或人力资本投资,前五位的省市区完成的资本投资占各省市区合计投资的比重在40%左右,而前十位的省市区完成的资本投资占各省市区合计投资的比重达60%左右,其中物质资本投资的集中度又更高于人力资本投资,三分之一的省市区完成了三分之二的资本投资份额。如图1:

----------

(3)资本投资内部结构及变动

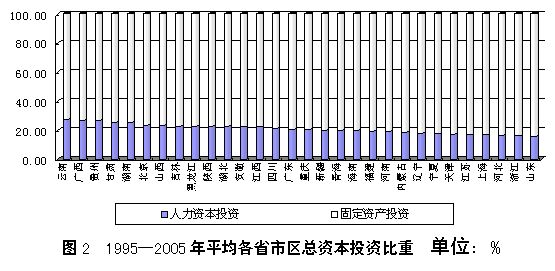

观察总资本投资内部人力资本投资与物质资本投资结构,1995—2005年11年总平均,全国人力资本投资占总资本投资的比重为19.54%,物质资本投资占总资本投资约80%左右,物质资本投资是总资本投资的主体部分。

从各省区数据来看,如图2,11年平均,没有一个省市区人力资本投资比重达到或超过三分之一。相对而言,中西部地区的人力资本投资比重略高于东部地区,并且,从1995年到2005年这种现象几乎稳定地存在。但是,中西部地区这种相对较高的人力资本投资力度并没有形成中西部地区相对较好的人力资本要素条件,我们在后面关于资本存量的分析显示,作为中国经济最亮点的东部沿海地区,无论是物质资本要素还是人力资本要素条件均大大优于中西部地区。

2.中国总资本存量水平

根据对总资本及各分量资本的界定,总资本存量包括物质资本存量和人力资本存量,其中物质资本存量为累计的固定资产投资所形成的报告期末建筑物、设备、工器具等耐用品的价值总和,人力资本存量为人力资本投资形成的、积累蕴藏于劳动者人身的知识和技能的总和。在总资本框架下,本文遵循构成总资本存量的各资本分量在统计处理方法上可比较、可加总、一致性原则,以永续盘存法[2]分别估算物质资本存量和人力资本存量,进而汇总形成总资本存量。本文估算了1995—2005年全国及各省市区总资本存量及各资本分量的存量水平[3],基本特征如下:

(1)资本总量水平

2005年全国总资本存量327344亿元(1995价,下同),比1995年的94445亿元增加232899亿元。其中物质资本存量291603亿元,比1995年的83195亿元增加208408亿元,人力资本存量35741亿元,比1995年的11250亿元增加24491亿元。无论东部地区还是中西部地区,物质资本构成了资本总量的主体,占总资本存量的比例在85%以上。

与总资本投资分布相一致的是,总资本存量最高的省市区均为东部沿海省市,且要素集中度高。存量最高的前五个省市区的总资本存量累计比重达到40%左右,存量最高的前十个省市区的总资本存量累计比重已超过60%,而存量最少的十个省市区所拥有的资本存量合计仅在13%左右。与总资本投资分布不同的是,资本投资最大省市区分布与资本存量最大的省市区分布不完全一致,集中体现在2005年。作为总资本投资最大的前五位省市区,2005年依次是山东、江苏、广东、浙江、河南,而作为总资本存量最大的前五位省市区,2005年则依次是广东、江苏、山东、浙江、上海。广东不是所有省市中资本投资最大的省份,但却仍然是拥有资本最多的省份,上海不是资本投资最大的前五个省份之一,但却是拥有资本最多的前五个省市之一,河南则是资本投资最大的前五个省份之一,但其拥有的资本存量却位居第八位。我们分析这种差异源于人力资本的人身依附性和人力资本载体的流动性。事实上,广东作为最大的人力资本流入省份,虽然其人力资本投资可能不是最多的,但其他省市区投资形成的人力资本完全可能成为其所实际拥有的人力资本存量。

(2)资本人均水平

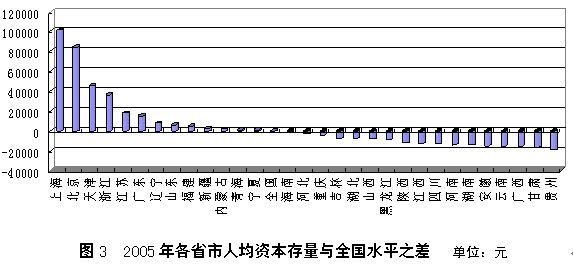

2005年全国按有效劳动适龄人口平均的人均总资本存量35075元,其中最高的上海市人均拥有资本135998元,是最低的贵州省人均15009元的9.06倍。将除西藏外的30个省市区的人均总资本存量以全国平均水平为基点排序,如图3:

[2]永续盘法估算资本存量的基本思路是

![]() ,原课题研究成果对所涉及的初始存量(

,原课题研究成果对所涉及的初始存量(

![]() )、报告期投资(

)、报告期投资(

![]() )、报告期投资价格指数(

)、报告期投资价格指数(

![]() )以及折旧率(

)以及折旧率(

![]() )这四个变量的具体估算技术进行了详细系统的论证,有兴趣的读者可向作者索取。

)这四个变量的具体估算技术进行了详细系统的论证,有兴趣的读者可向作者索取。

[3]人口和劳动力统计是人力资本存量估算的重要基础之一,实证估算中发现,受人口调查抽样误差的影响,西藏自治区的基础数据历年波动很大,因此我们在分省市区的分析中不对西藏自治区作单独分析。同时我们发现,2005年的许多省市无论在人口总量还是人口的受教育情况方面,基础数据均出现非常大的波动,我们无法对这种波动做出合理解释以及相应调整,实证估算中仍以政府统计提供的基础数据为依据。

以全国的人均资本存量为基点,上海、北京、天津三大直辖市的人均资本存量遥遥领先,紧接着的依次是浙江、江苏、广东、辽宁、山东、福建,人均资本水平低于全国平均水平的则主要是中西部省份。

进一步观察人均物质资本存量和人均人力资本存量,2005年全国人均物质资本存量和人均人力资本存量分别为31245元和3830元。人均物质资本存量最高的是上海市,为105748元,最低的是贵州省,为14482元,前者为后者的7.30倍。人均人力资本存量最高的是北京市,为34722元,最低的同样是贵州省,为526元,前者为后者的66.01倍。

人均资本拥有量的地区差异程度更甚于资本总量的地区差异,尤其是人均人力资本拥有量的差异显著。2005年各省市间人均物质资本存量的差异系数为0.6320,而人均人力资本存量的差异系数则达1.3695,省市间所拥有的人力资本要素条件的差异大大高于所拥有的物质资本要素条件的差异。东部沿海地区的人力资本要素相对优势明显高于中西部地区,意味着东部沿海地区相对更好的发展预期。

(3)资本结构特征

首先从物质资本和人力资本的比重观察资本结构特征。物质资本构成了总资本的主要部分,人力资本只占到资本总量的10-16%。如表2:

表21995—2005全国总资本构成

单位:%

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |

固定资本 | 88.09 | 88.65 | 86.99 | 87.70 | 87.62 | 83.78 | 84.21 | 84.62 | 84.29 | 85.18 | 89.08 |

人力资本 | 11.91 | 11.35 | 13.01 | 12.30 | 12.38 | 16.22 | 15.79 | 15.38 | 15.71 | 14.82 | 10.92 |

这一比例与张帆(2000)的研究结果十分接近。依据张帆(2000)的估算结果,1995年中国包括物质资本和存货的物质资本存量约131万亿元,由教育资金、文艺支出、卫生支出等形成的人力资本存量约21万亿元,人力资本约占物质资本与人力资本两者合计的13.82%。与国外比较(Kendrick,J.W.,1976,1994),美国的全部资本构成中,有形非人力资本(包括建筑和设备、自然资源、存货、军事)与无形人力资本(包括教育和培训、健康和保健、迁移)之比,1929年为65:35,1948年为58:42,1973年为52:48,1981年为50:50,1990年为48:52。如果将自然资源和军事从有形非人力资本中剔除,观察“建筑、设备、存货”构成的物质资本与人力资本之间的相对比例,则1929年为60:40,1948年为54:46,1973年为48:52,1981年为46:54,1990年为45:55,从1973年开始,人力资本的存量已经超过了物质资本。

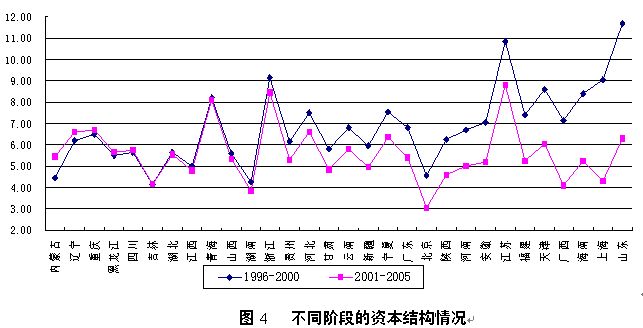

动态地看,从1995年到2005年,固定资产存量占总资本存量的比重总体上趋于下降,人力资本存量比重趋于提高,除2005年可能受原始数据可靠性影响呈现波动以外,物质资本与人力资本这种构成比重的变化应该说是比较稳定而持续的,但这一构成比重变化的幅度并不大。分省市区看,我们计算 “九五”、“十五”期间各省市物质资本平均余额与人力资本平均余额之比,如图4:

代表2001—2005年的曲线总体上位于代表1996—2000年的曲线的下方。除西藏外的30个省市区中,除内蒙古、辽宁、黑龙江、四川、吉林5个省市区外,物质资本与人力资本之比在其余省市区均呈现下降,人力资本在资本要素总量中份额上升的现象在各地区分布中较为一致。

3.中国总资本效率水平

资本效率反映的是资本的整体投入产出率,本文从资本投资效率和资本运行效率两个方面评价中国总资本效率水平。

(1)资本投资效率

我们定义资本投资积累率为报告期新增资本存量与同期资本投资额之比。计算期内全国总资本以及物质资本和人力资本的投资积累效率,如表3:

表3 1996-2005年资本投资效率情况[4]

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |

总资本投资积累率 | 0.4943 | 0.5673 | 0.4647 | 0.4609 | 0.6537 | 0.4506 | 0.4767 | 0.5748 | 0.5429 | 0.4407 |

物质资本投资积累率 | 0.5292 | 0.4970 | 0.5048 | 0.4709 | 0.4609 | 0.4701 | 0.4954 | 0.5467 | 0.5657 | 0.5927 |

人力资本投资积累率 | 0.2652 | 1.0045 | 0.2123 | 0.4038 | 1.6840 | 0.3431 | 0.3726 | 0.7529 | 0.3841 | -0.7343 |

1996—2005年间,我国物质资本投资的积累率在0.5左右,从2000年起物质资本投资积累率有稳定提高的趋势。同期人力资本的投资积累率波动较大。为了比较固定资产投资积累率与人力资本积累率的高低,我们观察1996-2004年平均水平,九年间物质资本平均投资积累率为0.5120,人力资本平均投资积累率为0.6019,人力资本积累率总体上高于物质资本投资的积累率。

从1999—2004年分省市的数据来看,各省市间物质资本投资的积累率高低相差并不多,由于物质资本占到总资本存量的85%以上,因而从总资本看,各省市间的资本投资效率也相差不远。但从人力资本投资积累看,省市间的差异还是颇为显著的。北京、上海、天津三大直辖市的人力资本投资积累率最高,其中北京、上海两市1996—2004年平均人力资本投资积累率分别达到1.5512和1.3944,两大城市凭借其强大的人文、市场优势,广纳人才,结果是一元人力资本投资实现了超过一元的人力资本积累。因此,资本要素的改善,既靠投资又靠聚集,关注区域软硬件环境的改善,吸引资本要素流入,否则,如果大量的资本外流,最多的资本投资也不可能显著改善本区域的资本要素条件。

(2)资本运行效率

我们从“产出—资本比”观察资本运行效率,定义物质资本的“产出—资本比”为物质资本存量与总产出中物质资本的贡献之比,人力资本的“产出—资本比”为人力资本存量与总产出中人力资本的贡献之比,总资本的“产出—资本比”为总资本存量与总产出中全部资本的贡献之比。计算期内全国产出—资本比情况如表4所示:

表4 1996—2005年全国产出—资本比情况

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |

产出物质资本比 | 0.2175 | 0.2091 | 0.2046 | 0.1980 | 0.1918 | 0.1857 | 0.1785 | 0.1729 | 0.1655 | 0.2308 |

产出人力资本比 | 0.0753 | 0.0902 | 0.0819 | 0.0847 | 0.0977 | 0.0824 | 0.0812 | 0.0816 | 0.0769 | 0.0700 |

产出总资本比 | 0.2136 | 0.2069 | 0.1996 | 0.1938 | 0.1878 | 0.1793 | 0.1754 | 0.1714 | 0.1657 | 0.1616 |

数据显示,无论产出—物质资本比还是产出—人力资本比,十年间均有下降的迹象。这与张军(2002、2003)[16][17]提供的数据[5]具有一致的趋势。张军(2002)的研究表明,1994年以后,中国的资本—产出比率显著而持续地上升,边际资本—产出比率1994年为1.41,1995年为1.71、1996年为2.44、1997年为3.79、1998年为7.32、1999年为8.02、2000年为4.49(张军2003),作者称“投资效率急剧恶化”。产出—资本比这一下降的趋势与王友广等(2005)[18]的研究也基本一致,王友广等研究认为“中国整体的资本—产出比呈下降趋势”,“特别是西部地区资本—产出比下降较快,10年内持续从5.74下降到3.27”。值得关注的是,我们的研究表明,产出—资本比下降也就是资本—产出比上升的这种趋势在2000年以后仍然没有改变。

从资本类别比较看,产出—人力资本比总体上低于产出—物质资本比,人力资本的产出—资本比低,可能与对人力资本载体的激励效率有关。给定人力资本运行总量,人力资本运行的最终贡献还取决于对其载体的激励程度。激励是指通过一定的措施调动人力资本载体积极性和创造性的行为,在有效的激励制度下,人力资本载体将主动地参与经济活动,充分地发挥其所拥有的人力资本作用,提供有效服务;而在激励制度缺乏或不完备的状况下,人力资本载体的积极性将受到挫伤,出工少出力甚至出工不出力,则最多的人力资本积累也仍然是无效的。