绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

内容提要:为农民提供基本而有保障的公共产品是推进新农村建设的重要内容。本文在简述农村公共产品内涵界定和理论依据的基础上,借助年度统计资料和第二次农普资料对浙江农村公共产品的供给状况,存在的问题及问题产生的原因进行分析,指出浙江在推进新农村建设进程中,我省农村公共产品供给不断增加,但其规模结构、区域布局和供给效率等方面仍存在缺憾,主要表现在“软”公共产品供给不足、村级医疗卫生事业落后、农田水利建设不足、生态环境仍较差、城乡和地区供给仍失衡等方面。这些问题的产生与财政支农水平不高、府际间协作不足、以及政府供给机制与农民需求脱节相关。因此,需建立政府主导,多元主体参与的农村公共产品供给的筹资机制,同时根据农民的真正需求调整农村公共产品供给的结构和次序。

为农民提供基本而有保障的公共产品,是我国推进新农村建设的重要内容,也是整个经济可持续发展的重要支撑。一方面,农村公共产品在降低农业生产成本,增加农民收入,进而拉动整体经济增长等方面具有显著性效应;另一方面,农民收入的提高和农村经济结构调整对农村公共产品的数量和质量提出了更高的要求。但是,长期以来,我国在公共产品的供给上“重城市、轻农村”,农村公共产品供给存在着严重短缺,农业公共服务长期不足,农村社会事业发展举步维艰,成为了制约农村经济发展的主要瓶颈。浙江省在推进新农村建设进程中,加大了对农村投入力度,结合浙江实际,在全省范围内实施了一系列“千万工程”,农村基础设施和生活环境等得到有效改善。本研究借助年度统计和普查数据,对近年来浙江农村公共产品的供给状况、问题进行简要分析,并提出农村公共产品合理化供给的政策设计。

一、农村公共产品的界定和理论依据

根据公共财政理论,所谓公共产品,是相对私人产品而言,具有两方面的基本特征:一是供给上的非排他性;二是消费上的非竞争性。然而,在现实生活中,同时集这两个特征于一身的公共产品并不很多,具有消费上的非竞争性的公共产品并不一定就具有非排他性,并且,各种特征在不同公共产品上的表现程度也有着强弱之分。因此,学者们把完全具备非排他性和消费上的非竞争性特征产品称为纯公共产品,而不完全具备这两种特征者则为准公共产品。

农村公共产品既有一般公共产品的特性,也有其特殊性。首先,农村公共产品是对城市以外广大农村提供的,在中国无论其地域覆盖还是人口覆盖都占据主要地位。其次,我国农村公共产品的提供面临着特殊的历史条件。主要表现在:一是农业税的取消使其提供更依赖上级政府的“转移支付”。二是由于目前城乡居民收入差距很大,对公共产品的占有、消费差距也很大;三是近年来财政收入大幅增长为财政向农村“倾斜”提供了物质基础;四是就农民的国民性质而言,农民应该享受同市民无差别的公共产品和公共服务。由于农业是弱质产业,农民是弱势群众,农村公共产品的范围界定相对城市来讲更宽泛、复杂和多样,涉及农村公共设施、公共事业、公共福利、公共服务等各个领域,包括供水、供电、道路等公共基础设施,教育、文化、卫生、体育、社会保障等社会事业,生态环境建设、环境综合整治,防灾减灾、气象、公共科技资源与服务、病虫害防治,行政、法律和社区服务等。

政府之所以要为农民提供有保障的公共产品,可从多个角度和层面找到理论依据:其一,农村公共产品的效用不可分性、消费的非排他性与竞争性,及其基础性、效益的外溢性等特征,决定了政府而非市场主体在其供给中应发挥主导作用(龚放波,2004;匡远配等,2006)。其二,由政府弥补市场失灵的职能要求所决定(刘彩丽,2003)。其三,政府提供公共产品的目的是化解和防范社会面临的各种公共风险(刘尚希,2002)。其四,是实现市场经济机会均等、公民权利平等的客观要求,同一属性的公共品应该在供给上采取相同的政策,农民跟市民一样有发展权和生存权,政府应该把公共品真正地、公平地分摊于城市和农村,让农民和市民一样享受到最基本的国民待遇(马晓河,2004)。可见,为农民提供基本而有保障的公共产品既有迫切性,又有现实性。

二、浙江省农村公共产品的供给状况和问题透视

(一)供给规模逐年扩大

1.交通网、水网、电网、信息网等生活基础设施的惠及面不断扩大。近年来,浙江深入实施乡村康庄工程和“千万农民饮用水工程”,开展新农村电气化县、镇(乡)、村建设,推动信息进村入户,农村交通网、供水网、供电网、信息网等基础设施网的受众面不断扩大。1995-2006各年统计资料显示,全省自来水受益的村比重、通汽车的村比重、通邮的村比重、通电话的村比重、通电的村比重均逐年增加,至2006年,自来水受益、通汽车、通邮、通电话和通电的村比重分别达84.3%、96.6%、 98.6%、99.2%和99.9%(见表1)。同时,全省农村信息网络的覆盖率也较高。第二次农普资料显示,2006年末,能用ADSL、LAN等宽带方式上网的村占77.4%,开通了农民信箱的村占85.1%。

表1 1995-2005浙江省农村主要公共设施的村覆盖率

单位:%

年份 | 自来水受益 的村 | 通汽车 的村 | 通邮 的村 | 通电话 的村 | 通电 的村 |

1995 | 65.40 | 77.05 | - | 67.29 | 99.73 |

1996 | 66.59 | 79.28 | - | 72.29 | - |

1997 | 69.78 | 83.50 | - | 83.91 | 98.43 |

1998 | 72.67 | 86.62 | - | 91.94 | 99.92 |

1999 | 75.17 | 89.47 | - | 95.14 | 99.96 |

2000 | 76.42 | 91.18 | 98.60 | 96.83 | 99.96 |

2001 | 77.00 | 91.97 | 97.53 | 97.36 | 99.96 |

2002 | 79.05 | 92.75 | 98.00 | 97.90 | 99.94 |

2003 | 81.64 | 93.89 | 98.36 | 98.39 | 99.96 |

2004 | 83.25 | 95.11 | 98.59 | 98.63 | 99.99 |

2005 | 84.04 | 96.05 | 98.58 | 99.15 | 99.99 |

2006 | 84.30 | 96.60 | 98.60 | 99.20 | 99.93 |

资料来源:根据《浙江统计年鉴1997》、《浙江统计年鉴1999》、《浙江统计年鉴2002》、《浙江统计年鉴2004》、《浙江统计年鉴2007》资料整理计算。

2.农田水利生产设施供给稳步增加。2006年,全省共有水库总量4105家,比2000年增加277座;总库容量391.60亿立方米,比2000年增加38.91亿立方米;堤塘长度12768公里,比2000年增加3516公里。同时,据第二次农业普查资料可知,2006年全省村级单位共有机电井8287眼,能使用的灌溉用水塘和水库7.37万个,排灌站4.6万个,这些设施为全省的农业生产用水发挥了重要作用。

表2 浙江省2000-2006年农田水利建设情况

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |

水库年末累计(座) | 3828 | 3863 | 3910 | 3933 | 3977 | 4061 | 4105 |

#大、中型水库(1000万 立方米以上)(座) | 140 | 144 | 152 | 154 | 155 | 162 | 171 |

总库容量(亿立方米) | 352.69 | 356.45 | 377.95 | 379.99 | 380.7 | 386.4 | 391.60 |

堤塘长度(公里) | 9252 | 9948 | 10475 | 10711 | 11622 | 12077 | 12768 |

资料来源:《浙江省统计年鉴2007》

3.公共环境整治初显成效。随着“千村示范、万村整治”工程的深入实施,浙江农村生活和生态环境有效改善。第二次农普资料显示,2006年末,在全省3.31万个村中,从“千村示范万村整治”、“千万农民饮用水”工程和“万里清水河道”等工程中受益的分别为1.29万个、1.27万个和0.63万个,分别占39%、38.3%和19%。主要河流、溪水可以直接用于生活洗涤占61.9%。已完成改厕的占52.1%,对饮用水进行集中净化处理的占53%,对垃圾进行集中处理的占61.9%。同时还有2000多个村有畜禽集中养殖区,近800个村有畜禽粪便无害化处理设施,近3000个村有沼气池。

4.公共服务事业得到加强。突出表现在两方面:一是文化事业得到加强。2006年末,37%的乡镇有公园,86.7%的乡镇有广播、电视站。30.2%的村有幼儿园、托儿所, 21.8%的村有图书室、文化站,22%的村有农民业余文化组织,99%的村能接收电视节目,91.2%的村安装了有线电视,30.3%的村有体育健身场所,74.3%的村设立了老年活动室,50%的村设立了公共阅报栏。二是卫生保健事业加强。2006年末,全省99.5%的乡镇有医院、卫生院,77%的乡镇有敬老院。49.8%的村有卫生室,51.2%的村有行医资格证书的医生,3.4%有行医资格证书的接生员。同时,还有八成多的农村本地户参加了农村新型合作医疗。

(二)供给总量仍然短缺

1.农技服务和推广等“软”公共产品供给不足。要使文化程度本来偏低的农民学会用科技来提高生产效率,就需要政府加强农村科技投入和培训工作。但是,2006年,全省还有21.2%的村没有配备农技员且已配备农技员的素质并不高。在全省各村配备的15.52万名农业技术人员中,初级职称约占九成,中级职称约占一成,高级职称仅为0.6%。同时,我省农业技术服务和推广工作尚需加强, 2006年全省仅约有1/3的行政村举办过农业技术讲座。

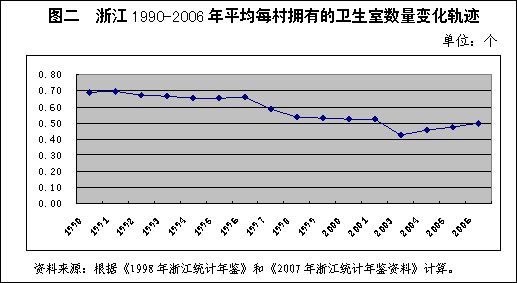

2.基层医疗卫生事业供给仍短缺。作为农村三级医疗保健网络重要基础的村级卫生室,在农村医疗、预防保健及计划生育技术服务等方面起着举足轻重的作用。然而我省村卫生室设置严重不足,无法完全满足农民就近看病的需要。从图二可看出,我省平均每村拥有的卫生室数量总体呈下降态势,虽然2003年以后有所上升,但情况仍不容乐观。至2006年,全省仍有50. 2%的村没有设立专门的卫生室,48. 8%的村缺乏有行医资格证书的医生。在经济条件较差的丽水地区,只有不到三成的村拥有卫生室和有行医资格证书的医生。有的村虽然设置了卫生室,但仍面临着医疗设施简陋,医务人员业务素质不高等问题。

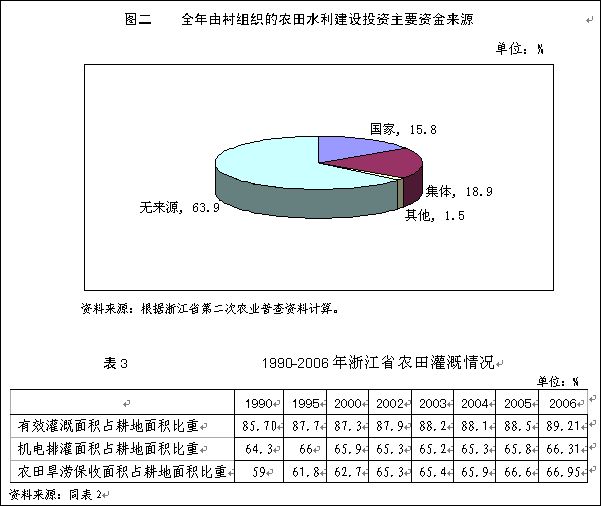

3.农业生产基础设施供给仍不足。一是农田水利设施投资不足。资料显示,2006年农村农田水利建设投资资金筹措困难,仅有15.8%、18.9%和1.5%的村的农田水利建设投资资金分别来源于国家、集体和其他,还有绝大部分(63.9%)村的农田水利建设投资资金根本无来源(见图二)。而且从农田灌溉水源看,2006年,全省还有1300多个村的农田灌溉无水源,3400多个村在正常年景下用水无保证。二是耕地数量逐年减少、质量下降。1978年至2006年,全省实有耕地面积由1838千公顷减少到2005的1594.43千公顷,净减少243.57千公顷。而且水土流失日益加重,2006全省水土流失面积为2779千公顷,比2005年、2004年、2003年、2002年分别多流失5.95、20.62、31.91和60.62千公顷。三是耕地有效灌溉面积、机械排灌面积、农田旱涝保收面积等占耕地的比重均提高缓慢(见表3)。

4.农村生活居住环境仍然较差。第二次农普资料显示,2006年末全省还有近600个自然村不通电,5500多个自然村不通电话,14000多个自然村不通公路。还有约五成的行政村没有完成改厕,约五成的村的饮用水没有经过集中净化处理,约四成的行政村的垃圾没有进行集中处理,九成以上的行政村没有畜禽集中养殖区。有的村随意沿公路建房,建新屋不拆旧宅,有新房无新村,有的形成“空心村”,结果用地浪费的现象依然严重。有的地方盲目模仿城市建小区,虽然住房条件有了较大改观,但新的农房缺乏以往的地方特色和文化传统。而且在许多贫困山村,“露天厕、泥水路、鸡鸭院”的状况尚未根本改变。

(三)供给结构仍然失衡

1.城乡供给失衡。多年来,浙江与全国其他省份一样,在城乡“二元经济”结构下, 农村与城市之间实行的是不同的公共产品供给体制:城市所需的水、电、路、通讯、学校、医院、图书馆等公共设施由国家财政提供,农村的公共基础设施则大多由农民自筹资金或通过劳务投入解决。结果城市建设步伐加快,城市面貌日新月异,农村则有些地区还不通公路、不通电话,还看不上有线电视、喝不上自来水,许多农村的孩子因学校资金缺乏而不能读书,导致城乡经济发展差距和居民收入差距越来越大。虽然近年来浙江财政加大了对农村的投入力度,但是其投入的力度和水平与城市相比,仍存在着很大的差距。

2.地区供给失衡。由于各地区经济发展的不平衡,在农村公共产品由中央政府、地方政府和村集体混合供给的体制下,各地区的农村公共产品供给必然会出现不平衡。一般说来,资源条件落后、交通不便、底子较差的地区,公共产品供给会相对短缺。表4的数据便清楚地验证了这一点:(1)山区和贫困村的各类公共产品覆盖率均低于全省平均水平。(2)11个市的农村公共产品供给水平参差不齐,其中经济欠发达的丽水和衢州,各类农村公共产品供给水平均远低于全省平均水平。

表4 浙江不同地区部分农村公共产品供给的村覆盖率

单位:%

指标 | 通电话的村 | 能够接收电视节目的村 | 安装有线电视的村 | 通公路的村 | 完成改厕的村 | 饮用水经过集中净化处理的村 | 垃圾集中处理的村 | 有体育健身场所的村 | 有图书室、文化站的村 | 有卫生室的村 | 有行医资格证书的医生的村 |

合计 | 99.4 | 99.0 | 91.2 | 97.6 | 52.1 | 53.0 | 61.9 | 30.3 | 21.8 | 49.8 | 51.2 |

平原 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 99.3 | 78.4 | 82.4 | 81.6 | 47.5 | 38.2 | 67.3 | 68.1 |

丘陵 | 99.9 | 99.8 | 98.2 | 99.1 | 53.3 | 44.1 | 66.6 | 34.2 | 19.9 | 54.3 | 55.0 |

山区 | 98.4 | 97.5 | 79.2 | 95.0 | 28.6 | 35.0 | 41.4 | 12.6 | 9.2 | 31.2 | 33.7 |

省定贫困村 | 96.2 | 96.2 | 84.6 | 92.3 | 15.4 | 15.4 | 42.3 | 3.8 | 3.8 | 30.8 | 34.6 |

省以下定贫困村 | 97.7 | 96.5 | 76.8 | 93.8 | 28.8 | 32.0 | 43.0 | 13.2 | 10.4 | 32.5 | 35.6 |

杭州 | 100.0 | 99.5 | 96.6 | 99.7 | 55.5 | 66.0 | 80.1 | 33.4 | 21.9 | 54.9 | 57.2 |

宁波 | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 93.4 | 88.1 | 96.9 | 51.0 | 43.9 | 73.3 | 72.8 |

温州 | 99.8 | 99.1 | 87.0 | 98.8 | 53.4 | 65.2 | 52.7 | 30.5 | 12.2 | 46.7 | 48.5 |

嘉兴 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 98.5 | 76.2 | 85.4 | 81.6 | 89.5 |

湖州 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 76.5 | 71.5 | 80.4 | 30.4 | 38.8 | 78.9 | 87.3 |

绍兴 | 100.0 | 99.8 | 99.0 | 99.8 | 68.3 | 54.0 | 80.4 | 31.1 | 20.9 | 54.2 | 55.5 |

金华 | 100.0 | 99.1 | 95.5 | 99.8 | 31.6 | 31.2 | 55.2 | 27.2 | 14.2 | 43.6 | 44.4 |

衢州 | 100.0 | 99.2 | 96.3 | 97.8 | 27.9 | 12.2 | 50.2 | 11.6 | 9.9 | 53.8 | 56.9 |

舟山 | 99.8 | 99.5 | 98.3 | 97.4 | 61.3 | 76.2 | 93.5 | 48.3 | 35.8 | 76.9 | 74.3 |

台州 | 99.2 | 97.6 | 90.0 | 96.4 | 51.1 | 61.4 | 54.7 | 34.9 | 27.6 | 38.6 | 38.0 |

丽水 | 95.5 | 97.9 | 64.6 | 87.7 | 27.1 | 20.1 | 23.4 | 7.3 | 6.6 | 28.4 | 28.7 |

资料来源:根据浙江省第二次农业普查资料整理计算

三、我省农村公共产品供给失衡的制度性原因

综上述,我省农村公共产品供给虽不断增加,但仍存在总量短缺、质量不高、供给结构不合理、效率低下等问题。这些问题是制度内、制度外,历史性的、现实性的等多种因素综合作用的集中体现。从制度层面看,主要有以下原因:

(一)财政支农总量虽逐年扩大,但力度和水平仍不够

鉴于农业的重要地位和自身的弱质性特点,加之短期难以改变的二元经济结构,财政支持是增加农村公共产品供给的根本方法之一。近几年来浙江财政不断加大对农村的投入力度,支农资金总量逐年提升,1995年,省级支农支出仅为6.29亿元,到1997年则突破20亿元,2000年达30亿元,此后每年平均约以10亿元递增,到2006年支农支出达101.87亿元。虽然财政支农支出的绝对量在逐年增加,但支农资金占地方财政支出的比重呈下降或徘徊不前的状态,且总体水平不高。1997年,浙江支农财政支出占省级地方一般预算支出的比例为8.42%,1998年降为8.08%,2000年降至7.40%,2001以后,除2004年略高以外,其余各年均在7%以下(见表5)。也就是说,在新农村建设如火如荼的阶段,浙江支农水平不高且投入比例并没有呈现出明显的上升势头,需要引起重视和注意。

表5 浙江省地方财政支农支出情况

年份 | 地方一般预算支出(亿元) | 支农支出(亿元) | 支农支出占财政支出的比重(%) |

1995 | 180.29 | 6.29 | 3.49 |

1996 | 213.71 | 7.67 | 3.59 |

1997 | 240.16 | 20.22 | 8.42 |

1998 | 286.81 | 23.18 | 8.08 |

1999 | 344.04 | 26.22 | 7.62 |

2000 | 431.3 | 31.93 | 7.40 |

2001 | 597.3 | 40.22 | 6.73 |

2002 | 749.9 | 50.5 | 6.73 |

2003 | 896.77 | 59.86 | 6.68 |

2004 | 1062.94 | 75.1 | 7.07 |

2005 | 1265.53 | 86.15 | 6.81 |

2006 | 1471.86 | 101.87 | 6.92 |

资料来源:根据《浙江统计年鉴1997》、《浙江统计年鉴1999》、《浙江统计年鉴2002》、《浙江统计年鉴2004》、《浙江统计年鉴2007》资料整理计算。

2.府际间协作不足

府际关系是各级政府为了执行政策或提供服务而形成的相互关系和互动机制(汪伟全,2005)。府际间协作不足,首先是中央政府在提供农村公共产品方面对地方政府的财政支持力度不够。国家财政用于农业支出的数额占财政支出的比重、农业基建占基建总支出比重、农业科技三项费用占科技三项总费用比重均不高,而且近年来用于农业支出的数额占财政支出的比重在10%以下(见表6)。中央财政的支持力度不足使得基层政府,特别是经济欠发达地区的政府,在提供农村公共产品方面心有余而力不足。其次,地方政府眼光总是局限在本区域,依靠自己的力量来进行,横向政府间合作非常少。第三,政府还不能完全以平等的眼光来看待政府外的其他社会主体,由于怕权力的分散,因此对公私部门的协作不够重视甚至有些排斥(杨瑞梅,2006)。

表6 国家财政对农业的支出力度

单位:%

年份 | 农业支出占财政支出的比重 | 农业基建占基建总支出比重 | 农业科技三项费用占科技三项总费用比重 |

1995 | 8.43 | 13.94 | 2.21 |

1996 | 8.82 | 15.59 | 3.19 |

1997 | 8.30 | 15.67 | 2.88 |

1998 | 10.69 | 33.20 | 4.81 |

1999 | 8.23 | 16.87 | 3.35 |

2000 | 7.75 | 19.78 | 3.53 |

2001 | 7.71 | 19.15 | 2.86 |

2002 | 7.17 | 13.48 | 2.48 |

2003 | 7.12 | 15.38 | 2.98 |

2004 | 8.28 | 15.78 | 3.23 |

2005 | 7.22 | 12.68 | 3.26 |

2006 | 7.85 | 11.49 | 2.75 |

资料来源:根据《2007中国统计年鉴》第280-282页的数据计算。

3.政府供给机制与农民真正需求存在距离

首先,农村公共产品供给模式一直沿袭“自上而下”垂直供给决策机制。这种由上级的指令来决定供给的制度是难以真正体现农民需求和意愿的。

其次,出于对“政绩”和“利益”的渴求,基层政府可能热衷于投资一些见效快、易出政绩的短期公共项目,而不愿提供一些见效慢、期限长但具有战略性的公共产品;热衷于投资新建项目,而不愿投资维修存量项目;热衷于提供看得见、摸得着的“硬”公共产品,而不愿提供农业科技推广、农业发展的综合规划和信息系统等“软”公共产品,结果造成短期能凸显“政绩”的公共产品充分甚至过剩,而符合农民需求的短期难见效的公共产品供给不足。

第三,政府与农民之间的信息不对称造成了供给效率低下。一方面,农民由于受信息渠道的限制,获取和拥有的信息不充分、不对称;另一方面,政府在没有充分的市场调查情况下,又不能掌握和提供真实准确的信息,结果造成公共产品的供给与需求相背离的现象。

四、改善公共产品供给,推进新农村建设的政策思路

针对上述原因,应从以下两点加以改进:

(一)建立政府主导,多元主体参与的农村公共产品供给的筹资机制

1.加大对农村基层的转移支付力度。要增加财政支农规模,加大对农村公共基础设施和公共服务事业的投入力度,给予农民以国民待遇。

2.应形成中央和省级财政为主,县乡级财政为辅的供给格局。农业税取消后,县乡级财政吃紧,如果仍以县乡级财政为主,农村公共产品的供给不可能得到改善。

3.明确各级政府的事权和责权范围。农村公共产品构成上的层次性决定了各级政府间责任划分的原则:对全国具有正外部性的农村公共产品,如教育、计划生育、农业科技成果推广等应由中央政府承担,而对地方具有正外部性的农村公共产品应由地方政府承担,一些跨地区的公共项目和工程,如大型水利工程可由地方政府承担为主,中央政府在一定程度上参与和协调。

4.积极吸纳社会参与,拓宽供给的资金渠道,形成公共产品供给主体多元化格局。政府是农村公产品供给的主要主体,但政府并不是惟一的供给主体。对于地方性的准公共产品,如学校、小型水利设施、乡村卫生院等的供给上,可在地方政府主导下,积极民间资本参与。这样一方面可减轻财政供给公共产品的压力,另一方面也满足了农民对公共产品的需求。

(二)了解农民的真正需求,调整农村公共产品供给的结构和次序

短期内,公共财政不可能覆盖到农村所有领域,农村公共产品供给也不可能大规模增加。因此,应加强调研,如依据公共产品供给的回报率,了解农民最需要的公共产品是什么。国内已有这方面的研究。有研究在考虑国家财政的实力,农村公共产品的需求以及农民的关注度的基础上,认为农村公共产品的供给优先序是:经济发展型:农田水利设施、农业技术推广与农民培训、乡村道路建设、农产品市场信息;公共服务型:乡村债务化解、乡村规划、公共服务;社会保障型:基础教育、公共卫生和医疗、农村养老保险、农村社会救助;生态保护型:农业灾害防治、生态建设、村庄绿化、环境保护(陈池波,2006)。国家财政部农业司在实际调研中设计了相关问卷,结合对浙江、四川、陕西、河南四省的调查,认为东部地区农村公共产品的优先序是:(1)建立农村公共卫生防疫体系和农村大病医疗救助制度;(2)加强农村义务教育,重点是农村中小学必要设备的配置和师资队伍的培训;(3)逐步建立和完善农村社会保障制度;(4)农村文化建设。而中西部地区的农村公共产品供给的优先序是:(1)保障基层机构的正常运转,主要是编制内的人员工资支出和公用经费支出;(2)确保农村义务教育政策的全面贯彻落实,重点是中小学危房改造、必要教学设备的配置和师资队伍的培训;(3)支持乡村道路建设和清洁饮水主要设施建设;(4)支持农村公共卫生和医疗防疫体系建设,重点是农村公共卫生防疫体系建设、农村大病医疗救助;(5)逐步建立农村社会保障制度,支持弱势群体发展,主要是农村最低生活保障、农村养老保险试点、农村扶贫开发;(6)农业基础设施建设和农业科技进步,重点放在中部粮食主产区(参见:国家财政部农业司课题组,公共财早上政覆盖农村问题研究报告,2004年,第48-54页)。这些研究和观点对浙江极具借鉴意义。浙江应针对本省实际,对不同类型地区和不同经济发展水平地区的农村公共产品需求作深入调研,根据农村和农民的真正需求来确定公共产品的供给结构和次序。