绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

改革开放以来,浙江经济社会发展取得了巨大成就,全省生产总值由1978年的124亿元增加到2006年的15742亿元,年均增长13.2%;人均生产总值由331元增加到31874元(相当于3998美元),年均增长12.1%;城乡居民收入分别由332元、165元提高到18265元、7335元,年均分别增长8.2%和8.5%;社会发展总水平列北京、上海、天津之后,居第4位。当前,浙江经济仍保持着又好又快的良好发展势头。但不可否认,成绩背后还隐藏着不均衡、不和谐。改革开放以来浙江经济的繁荣更多地集中表现在城市,而农村由于投入不足,投资结构不合理,经济社会发展要相对落后些,农民收入增长也较为缓慢。这严重影响着城乡的协调发展和全面小康社会的进程。因此,加大农村投资,加快社会主义新农村建设步伐,增加农民增收途径,促进城乡统筹协调发展是我省当前及今后一个时期经济社会发展的必然要求。

一、当前我省城乡差距的主要方面

改革开放以来,受农村投资不足等因素的影响,农村经济社会的发展严重滞后于城市。这种差距在两个方面表现得尤为突出,一是生活水平方面的差距;二是由于公共投入失衡和城乡二元结构所导致的社会不公。并且,这种差距在某些方面不仅没有缩小反而还有不断扩大的趋势。

(一)居民生活水平的差距有扩大的趋势

1.收入方面的差距。改革开放以来,我省城乡居民收入有了较大的提高。但是从城乡构成分析,由于在经济社会发展中,重城市轻农村,导致城乡发展非常不平衡,城乡收入差距日益扩大。1978年时,城乡居民收入差距倍数为2.01,到了2000年已扩大到2.18,2005、2006年继续扩大,已分别达到2.45、2.49。事实上,这个收入倍数还是显性的,并不能真实反映城乡居民的收入差别,如果加上公费医疗、教育、保障等非货币性收入,差距则会更大。

从1979-2006年,GDP、国家收入和居民收入的增长差距是显著的,城乡居民收入的增长要远低于GDP、国家收入的增幅(见表1)。就是城乡居民收入之间,分阶段看,增长也不平衡。农村居民收入增长最快的是改革后的前10多年,到了上世纪90年代特别是21世纪后,农村居民收入增长远滞后于城市。改革开放初期,农村先于城市开放搞活,农村居民收入增长要高于城市。1979年到1990年,城市收入仅年均增长6.0%,而农村增长了10.7%,农村要高于城市4.7个百分点;1990年到2000年,农村收入增长明显放慢,城市已经高于农村,但相差还不是很大,两者仅相差0.8个百分点;2001年后,城乡收入增长差距明显拉大,农村要慢于城市3.5个百分点。

表1 城乡居民收入与相关指标年均增速比较

指标名称 | 1979-2006年年均增速(%) | |||

1979-1990年 | 1991-2000年 | 2001-2006年 | ||

城镇居民人均可支配收入 | 8.2 | 6.0 | 7.3 | 11.2 |

农村居民人均纯收入 | 8.3 | 10.7 | 6.5 | 7.7 |

生产总值 | 13.2 | |||

财政总收入 | 17.6 | |||

注:城镇居民年均增长6.0%为1981-1990年的年均增速。资料来源:《2007年浙江统计年鉴》

2.消费水平的差距。受收入增长的制约,农民的消费增长也较为缓慢,同城市居民的差距也在拉大。城乡居民人均消费性支出之比由2000年的2.17:1扩大到2006年的2.32:1。尤其是一些体现生活质量方面的消费,差距更大,如医疗保健消费之比为4.26:1,文教娱乐用品及服务消费之比为2.69:1,每百户拥有家用汽车之比为3.55:1。从总体上看,目前农村居民的消费水平要比城市居民的消费水平落后10多年。农村投资不足,农民消费增长缓慢,已严重影响了国民经济和城乡统筹和谐发展。

(二)城乡公共产品发展不平衡较为突出

20世纪80年代中后期以来,我国改革和发展的重点逐步由农村转向城市,工业化、城镇化进入加快发展阶段,城市发展获得了优于农村发展的政策支持平台,大量资金涌入城市,城市建设日新月异。而农村由于投入严重不足,城乡公共产品供给出现了严重失衡,基础设施建设和社会发展中的不公平问题尤为突出。

1.农村基础设施建设严重滞后,农村环境相对较差。经过多年的建设,目前我省城镇特别是设区市的市区基础设施已经比较完善、配套,自来水普及率、燃气气化率接近100%;城市公交四通八达,还有强大的出租车补充,出行比较方便;城市整洁,污水处理率也达到相当的水平。而农村地区水、电、路等虽基本上解决了“从无到有”,但还没有达到应有的水平,通村道路硬化率、自来水普及率、燃气气化率、文化和体育基础设施等与城镇相比有较大的差距,特别是农村环境,由于农村地域广阔,监管力量不足,生活垃圾处理率比较低,工业垃圾随意处置,近几年来农村环境有恶化的趋势。

2.城乡教育投入不均衡,教育资源越来越向城市集中。公共产品投入失衡在城乡教育上也表现得十分明显。2006年,我省普通初中生均教育城乡投入分别为7391.9元、5632.6元,相差1759.3元;普通小学生均教育城乡投入分别为5091.9元、4133.3元,相差958.6元。教育不公对发展后劲的影响是长远的,由于城乡义务教育投入的不均衡导致城乡教师待遇差距明显,农村学校的校舍、电脑、图书馆等硬件较落后,优秀教师流失比较严重,教育资源越来越向城市集中,导致农村地区人口受教育程度远落后于城市,这对农村地区发展后劲产生非常不利的影响。

3.农村医疗卫生和社会保障事业的发展仍处于起步阶段,水平较低。在城镇,社会保障体系比较健全,基本医疗保险制度日趋完善,医疗保险覆盖率和社会保险覆盖率持续扩大。而农村地区,最低生活保障起步时间还不长,农村新型合作医疗制度前几年刚实施,并且保障水平也还不是很高,养老主要靠子女,因病致贫、因病返贫等现象仍较为突出。

二、当前我省农村固定资产投资的现状和特点

投资是拉动经济增长的重要力量,农村经济的发展与繁荣也离不开投资,农村投资是增加农村固定资产、提高农业综合生产能力的重要手段。2000年以前,全省全社会的投资规模都很小,有限的资金大多集中投资在城镇,而用于农村的投资较少,增长也较慢。2000年全省农村投资仅为718.7亿元。随着“十五”规划的实施,中央和各级地方党委政府对“三农”问题日益重视,统筹城乡发展也对农村投资提出了新的需求,农村投资进入新的发展阶段,2002年农村投资突破千亿元大关,达到1231.4亿元。整个“十五”时期,全省农村固定资产累计投资7751.7亿元,年均增长达21.3%。2006年农村投资再上新台阶,突破2000亿元,达到2160.9亿元,比2005年增长14.5%。

现阶段农村投资的主要特点:

1.农村非农户投资增长较快,而农户投资增长相对较慢。农村固定资产投资由农村非农户投资和农户投资两部分组成。传统意义的理解一般都认为农村投资主要是农户完成的,事实并非如此。随着我省投资体制的改革以及农村工业化、城镇化步伐的加快,农村投资的主体发生了很大变化,普通农户已经不再是投资主体,非农户投资成为农村固定资产投资的主要力量。2001-2006年,农村非农户投资累计达到8509亿元,年均增长24.6%,占农村固定资产投资总额的比重达85.8%;农村农户投资累计1403亿元,年均增长仅为5.6%,不到非农户投资年均增速的四分之一,所占比重也仅为14.2%。

2.资金投向主要集中在第二产业,而第一产业相当少。从农村固定资产投资的产业结构看,第一产业投资一直徘徊不前,所占份额相当少,第二产业有所波动,但其增长较快,且占居绝对的主导地位;第三产业目前份额虽然不大,但保持着快速增长的发展势头。2003-2006年在限额以上农村投资中,第一产业投资分别为7.1、8.3、9.5和8.3亿元,分别比上年增长20.4%、增长17.7%、增长14.5%和下降13.1%;第二产业为957.9、1268.4、1251.8和1393.9亿元,分别比上年增长59.1%、增长32.4%、下降1.3%和增长11.4%,所占比重分别为91.4%、90.9%、89.1%和87.7%;第三产业为83.7、118.7、144.2、187.2亿元,分别增长1.3倍、41.9%、21.5%和29.8%,所占份额目前虽不大,但近几年来一直呈现出快速发展的良好势头。

3.农村投资主体日趋多元化,非国有民间资本成为投资的主要力量。随着投融资体制改革的深化,我省农村投资日趋多元化,集体企业、股份制合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台外商投资企业等非国有成份增长较快,已经成为农村投资的主体。2006年,全省限额以上农村投资中,非国有投资1503.6亿元,比2002年增加864.6亿元,增长1.4倍,年均增长23.9%,非国有投资占限额以上农村投资的比重达94.6%。其中,民间投资1358.6亿元,年均增长24.7%,占限额以上农村投资的85.5%。

4.自有资金是农村投资的主要来源。2006年,限额以上农村固定资产投资中,自有资金1295.9亿元,占79.6%;农户投资中,自筹资金为304.7亿元,占投资来源的97.5%。随着对外开放的不断扩大,我省农业领域的国际合作与交流日益频繁,外资也成为我省农村投资的一个重要资金来源,一定程度上弥补了农村投资资金的不足。2006年,农村限上投资中,利用外资74.7亿元,占4.6%。而国家投资则较少,国家预算内资金仅为5.8亿元,仅占0.4%。

三、农村投资中存在的主要问题

随着统筹城乡和建设社会主义新农村战略的实施,农村投资增长较快。但在发展中应当看到,农村投资主要依靠非农户,农户投资增长极为缓慢,投资结构不尽合理,农业投资失衡、支农金融体系尚不健全等问题也较为突出。这对社会主义新农村的建设和农村经济的长远发展,是非常不利的。

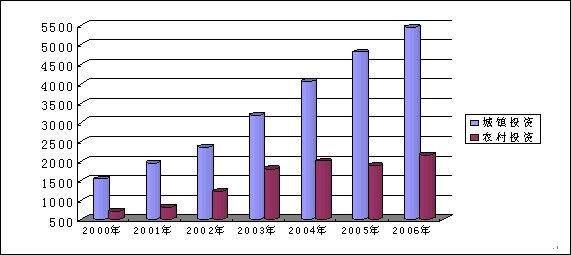

1.城乡投资的差距越来越大。2000年以来是我省投资增长较快的时期,但同城市相比,农村投资的发展要远远落后于城市,农村投资严重不足,基础设施投资供给明显滞后,同城市的差距越拉越大(见图1)。2000年农村投资为718.7亿元,占全社会投资的比重31.7%,与当时的城镇投资相差829.8亿元,比重相差36.6个百分点。到了2006年,农村投资与城镇的差距已经扩大到3286.8亿元,农村投资总量不足城镇投资的40%,占全社会投资的比重差距也相应地扩大到42.2个百分点。在城乡发展不平衡的情况下,控制城镇投资规模而保持农村投资的较快增长,是促进城乡经济社会协调发展的重要条件。

图1 全省城乡投资情况比较

单位:亿元

2.农户投资总量小,增长极为缓慢。受农村居民收入增长慢,手头紧,原始积累不足等影响,作为农村主体的农户,投资额一直比较小,较长也较为缓慢。2006年,全省农户投资312.7亿元,占全社会投资的4.1%、农村投资的14.5%。与2000年相比,农户投资额增加了86.8亿元,年均增长5.6%。远低于同期全社会投资22.4%和城镇投资23.3%的年均增幅。并且,由于农户投资增长缓慢,虽然其总额增加了,但其占全社会投资和农村投资的比重却下降了,分别比2000年下降5.9和16.9个百分点。

3.投资结构不合理。农村投资不仅总量较小、增长较慢,其投资结构也不尽合理。

(1)工业投资多,农业投资较少。由于农业生产的弱势地位,受投资利润和行业间投资效益差异的影响,在农村投资中农业投资所占份额相当小,且在投资总额中的比重不断下降。2006年限额以上农村投资中,农业投资8.3亿元,仅占0.5%,比2000年的0.9%下降了0.4个百分点;工业投资有1389亿元,占87.4%,农业投资仅为工业投资的0.6%。虽然第二产业尤其是工业投资的大量增加,为农村创造了许多就业机会,缓解了农村就业压力,促进了农村劳动力的转移。但农业投入偏少,不利于农业综合生产能力的提高和农业生产的持续稳定发展。因此,在注重工业投资的同时,应重视对农业的投资,确保粮食安全。

(2)生产性投入多,基础设施投入不足。2006年农村限上基础设施投资133.3亿元,占限上农村投资的8.4%,特别是提高农村居民生活质量和发展潜力的教育、广播电视、文化、体育、卫生等基础设施方面的投资更少,合计仅有8.3亿元,占0.5%;而制造业投资达到了1349.8亿元,占84.9%。增加农村基础设施投资可以改善农业生产和农民生活条件,丰富农民的文化娱乐生活,提高农业抵御自然灾害的能力。因此,政府财政应更多地向农村基础设施投资倾斜。

(3)农户投资以住房为主,生产性投资力度不够。目前,由于农民在住房上存在着严重的攀比心理,盖好房、盖大房成为许多农民一辈子的追求,甚至超越家庭经济实力借钱造房,盖楼房成为农民投资的主要方向,农户投资中住宅投资占绝对比重,而生产性投资严重不足。2006年全省农户投资中,住宅投资198.5亿元,占农户投资比重达63.5%,而用于农业生产上的投资仅为35.8亿元,占11.4%,制造业、交通运输、批零业等生产增收类投资分别为26.7、46.2、0.3亿元,分别占农户投资的8.5%、14.8%、0.1%。住房投资比例过大一定程度上挤占了生产性投资,影响了农业及农村经济的进一步发展,进而影响农民收入的进一步提高。

4.高耗能、高污染行业有向农村地区转移的倾向。由于城市用地和环保控制严格,高耗能、高污染企业大量向农村地区转移,这从限额以上农村投资中分行业投资情况可以明显看出。近几年,除个别年份外,部分高耗能、高污染行业的投资都保持较快的增长速度(见下表2),化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、橡胶制品业、塑料制品业等行业的投资在2004-2006年的年均投资增幅分别达到15.7%、22.8%、18.6%和17.2%。

部分高耗能、高污染行业投资过快增长,直接加大资源消耗和农村地区环境污染的压力,不利于产业结构的调整,也严重影响节能减排任务的完成。

表2 限上农村投资中部分高耗能、高污染行业状况

单位:亿元

2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||

绝对额 | 比上年增长% | 绝对额 | 比上年增长% | 绝对额 | 比上年增长% | 绝对额 | 比上年增长% | |

石油加工炼焦及核燃料加工业 | 0.5 | 212.5 | 0.8 | 60 | 1.6 | 100 | 0.8 | -50 |

化学原料及化学制品制造业 | 29.8 | 21.6 | 53.2 | 78.5 | 39.8 | -25.2 | 46.2 | 16.1 |

非金属矿物制品业 | 72.8 | 138.7 | 95.9 | 31.7 | 65.8 | -31.4 | 54.4 | -17.3 |

黑色金属冶炼及压延加工业 | 15.9 | 536.0 | 25 | 57.2 | 23.2 | -7.2 | 22.2 | -4.3 |

有色金属冶炼及压延加工业 | 15.5 | 31.4 | 18.4 | 18.7 | 20.9 | 13.6 | 28.7 | 37.3 |

电力、热力的生产和供应业 | 15.0 | 233.3 | 48.4 | 222.7 | 36.5 | -24.6 | 33.1 | -9.3 |

造纸及纸制品业 | 29.3 | 80.9 | 36.8 | 25.6 | 35.4 | -3.8 | 35.9 | 1.4 |

医药制造业 | 15.4 | 69.2 | 17.7 | 14.9 | 15.9 | -10.2 | 19.1 | 20.1 |

化学纤维制造业 | 32.0 | 70.2 | 50 | 56.3 | 27.2 | -45.6 | 21 | -22.8 |

橡胶制品业 | 7.0 | 89.2 | 7.3 | 4.3 | 8.1 | 11.0 | 11.7 | 44.4 |

塑料制品业 | 39.5 | 34.8 | 56.9 | 44.1 | 50.2 | -11.8 | 63.6 | 26.7 |

5.农村融资体系尚未根本建立,固定资产投资缺乏有力的金融支持。资金短缺一直是困扰农村固定资产投资发展的瓶颈。当前农村投资资金来源主要还是依靠自我积累、滚动发展,金融机构支持十分有限。随着金融体制改革的不断深化,各类银行逐步实施资产负债比例管理和风险管理,贷款风险约束机制明显增强。由于经济运行过程中的诸多矛盾以及民营企业自身一些固有缺陷,银行对农村中小企业贷款设立了许多限制,造成农村固定资产投资中贷款比例不高,如2006年在限额以上农村固定资产投资中,国内贷款165.6亿元,仅占10.2%;农户投资中国内贷款更少,为3.8亿元,在投资资金来源中只占1.2%,更多地依靠自身的积累。

四、加大农村投资,促进城乡和谐的有关对策建议

统筹城乡经济社会发展,推进社会主义新农村建设,解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,也是新时期突破城乡二元结构,缩小城乡差距,建设和谐社会的重大战略举措。面对目前农村固定资产投资中存在的问题,我们要认真贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观统领农业发展全局,加大对农村基础设施和农业的投入,提高农民生产生活条件,改善农村融资环境,使农村固定资产投资走上良性循环的轨道,充分发挥投资对农村经济的拉动作用,缩小城乡差距,努力在全国率先实现建设新农村所要求的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村舍整洁、管理民主”的目标。

l.进一步调整国民收入分配结构,加大财政支持“三农”发展的力度。针对目前财政对支农支出不足的状况,进一步调整国民收入分配结构,调整和优化财政支出结构,紧紧围绕促进粮食稳定增产、农民持续增收和提高农民的生产生活条件,继续加大财政对农业发展、农村基础设施建设和社会事业发展的支持力度,地方财政用于支持农业和农村发展的比重要保持逐年增加,特别要加大力度支持农村基本公共服务领域,如基础教育和就业培训、公共卫生、科技推广、水路电通讯、农田水利、清洁能源、环境整治等基础设施建设,扭转城乡公共产品供给失衡的局面。

2.多渠道、多途径吸纳资金,为农村投资提供资金支持。资金问题一直影响着农村投资的进一步扩大,依靠自有资金难以把农村投资这块蛋糕做大。面对农业和农村投资,应以政府投入为先导,以村集体经济组织和农民投入为主体,按照“以工促农、以城带乡”的要求,通过支农、惠农的政策支持,用政策的吸引力和经济手段的驱动力,吸引和调动更多的外资和社会资金投向农村。进一步完善农村金融体系,改善农村金融服务,加大对农村的信贷投放力度,解决农村发展资金短缺问题。同时,积极引导和鼓励农民增加对农村项目的投资,加大对农业生产的投资,以达到增收的目的。

3.改善投资环境,优化投资结构,加强项目管理。各级政府及职能部门要更新观念、强化服务意识,及时为投资者提供政策、市场、科技、信息、法律等服务,着力提高农村地区的投资环境,调动投资主体的投资积极性。深入贯彻落实科学发展观和国家宏观调控政策的要求,优化投资结构,把好项目关,按照产业发展方向的要求吸引各方投资,实现农村地区的全面协调可持续发展,防止高耗能、高污染产业向农村地区转移。加强对项目的管理,对建设项目的事前、事中和事后实行全过程服务,增强对投资者的吸引力。