绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

货币资金是经济发展的重要因素,本文利用浙江省国民经济核算和银行贷款数据资料,对上世纪90年代以来浙江贷款规模与经济总量进行比较研究,揭示贷款与GDP变化的关系,进而提出促进浙江经济与金融协调发展的意见建议,供决策参考。

一、上世纪90年代以来GDP与贷款发展概况

(一)1990年以来浙江省GDP增长情况

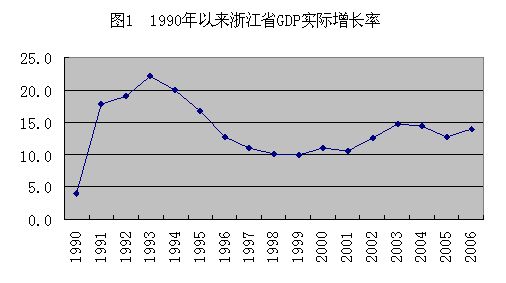

1990年以来,浙江经济持续快速发展,GDP由1990年的904.69亿元,发展为2006年的15742.51亿元,年均增长14.3%。从浙江省GDP增长的轨迹分析(见图1),呈现以下几个阶段性特征:第一阶段,经济快速增长并走向过热。1991—1993年浙江GDP年均增长19.6%,其中1993年增幅达历史最高值22.0%。第二阶段,经济增幅持续回落。面对经济过热和通货膨胀,1994年中央加强宏观调控,浙江GDP增幅逐年回落,1996年回落到12.7%,较好地实现“软着陆”,受1997年亚洲金融危机和周边市场影响,浙江GDP增幅继续回落,1999年回落到10%。第三阶段,经济增长率逐步回升并进入新一轮增长期。为应对国际市场变化和扩大内需,1998年国家采取积极的财政政策和稳健的货币政策,加大财政支持力度,扩大央行货币供应量,2000年浙江GDP增幅开始回升,2002年起步入新一轮增长期,2003、2004年GDP增幅分别达到14.7%和14.5%。伴随着全国流动性过剩、局部领域过热和资源、环境约束等现象,国家采取宏观调控措施,压缩流动性,调控房价过快上升和控制高消耗高污染行业的过热发展,2005年GDP增幅回落至12.8%,但经济仍处于快速增长期,2006年浙江GDP增速13.9%,2007年前三季度增速为14.7%,比全国增幅(11.5%)高3.2个百分点。

(二)1990年以来浙江省贷款情况

浙江经济较好运行结果和金融生态,为浙江的银行业发展创造了良好的条件和环境。一方面,政策性银行、国有大银行和中小股份制商业银行、地方性银行、外资银行纷纷落户浙江,银行组织体系不断完善。另一方面,金融业服务功能不断增强,服务水平不断提高。浙江良好的金融资产质量和盈利状况,促使银行机构在信贷政策上向浙江倾斜,增加配置经济资本和风险资产总量,给浙江经济的发展提供了相对宽松的融资环境。浙江省人民币贷款余额从1990年末的618.14亿元增加到2006年末的20153.94亿元,贷款余额增加了19535.8亿元,增长31.6倍,贷款余额年均增长24.3%,成为全国银行贷款总量迅速扩大的少有省份。

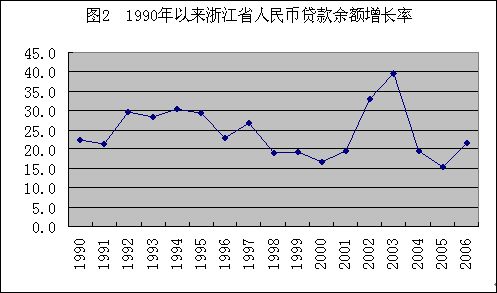

从浙江省人民币贷款余额增长的轨迹分析(见图2),呈现如下阶段性特征:第一阶段,贷款增长率逐步走高。1991-1994年贷款增长率在20%-30.5%之间波动,1994年达到30.5%。第二阶段,贷款增长率年度间虽然有波动,但总体上走低。1995-2000年贷款增长率在30%-16%之间,其中2000年最低为16.6%。第三阶段,贷款增长率由迅速上升转为回落,波幅加大。2001年-2003年年均增长率达30.4%,其中2003年增幅达39.5%;2004-2006年年均增幅为18.8%,比2001-2003年年均增幅低11.6个百分点,最低的2005年增幅仅为15.4%,比2003年低24.1个百分点。2007年9月末,浙江金融机构人民币贷款余额为23904亿元,增长20.9%,比全国增幅(17.1%)高3.8个百分点。前三季度累计增加贷款3750亿元,已超过了2006年全年贷款增量。

二、上世纪90年代以来贷款与GDP发展变化比较特征

(一)贷款余额已大于GDP总量

通过贷款余额与GDP总量动态比较,2001年以前两轨迹十分贴近,GDP略高于贷款余额,2001年以后,两轨迹曲线呈逐步发散态势,贷款余额大于GDP,差距扩大。从人民币贷款余额与GDP总量变化轨迹图(见图3)分析,总体上看,1990年以来,贷款余额的变化轨迹与GDP的变化轨迹比较接近。其中1990年至2001年,两轨迹十分贴近,贷款余额与当年GDP总额的差距不大,且GDP轨迹曲线一直在贷款余额轨迹上方,即当年GDP总额大于贷款余额,差距最大的1995年GDP总额比贷款余额大1454亿元。表明贷款与GDP之间存在的相互作用、相互影响、相互推动的紧密联系,也就是说从贷款与GDP的绝对量分析----上世纪90年代以来贷款年平均余额与浙江生产总值高度相关[1]。但两轨迹曲线从2001年交叉换位后呈现出逐步发散态势,即当年GDP总额小于贷款余额,GDP与贷款的差额不断扩大,2006年贷款余额比当年GDP总额大4411亿元。

(二)GDP增幅变化大于贷款增幅变化

从人民币贷款余额增幅与GDP现价增幅的对比看(见表1),上世纪90年代以来,浙江贷款增幅与现价GDP增幅变化趋势基本相同,但两者起伏都较大,GDP增幅起伏变化大于贷款增幅变化。现价GDP增幅最高年份(1993年)达40.0%,最低年份(1990年)为6.5%;同期,贷款增幅最高年份(2003年)达39.5%,最低年份(2005年)为15.4%,但两者出现峰与谷的年份不同。从两者增幅变动轨迹观察,1990至1995年贷款增幅与GDP现价增幅交替变化,GDP增幅年度间起伏变化幅度大,贷款增幅起伏变化相对平和些。从1996年开始,GDP增幅的变化明显趋向平缓,贷款增幅起伏变化幅度变大,除了2004年贷款增幅略低于GDP现价增幅外,其余年份贷款增幅均高于GDP现价增幅。其中,2003年贷款余额增幅超过现价GDP增幅18.2个百分点。

以上分析表明,在市场资金不够充裕情况下,增加资金供给,会推动GDP相应增长,当市场资金充裕或流动性过剩情况下,增加资金供给,贷款余额快速增长并不会带来GDP同步快速增长,贷款余额增幅与当期GDP现价增幅两者呈现出中度相关[2]。

表1 1990年以来浙江省人民币贷款余额和GDP现价增长率

年份 | 人民币贷款余额增长率 | GDP现价增长率 |

1990年 | 22.3 | 6.5 |

1991年 | 21.3 | 20.4 |

1992年 | 29.6 | 26.3 |

1993年 | 28.4 | 40.0 |

1994年 | 30.5 | 39.6 |

1995年 | 29.2 | 32.3 |

1996年 | 22.8 | 17.7 |

1997年 | 26.7 | 11.9 |

1998年 | 19.0 | 7.8 |

1999年 | 19.3 | 7.7 |

2000年 | 16.6 | 12.8 |

2001年 | 19.5 | 12.3 |

2002年 | 32.9 | 16.0 |

2003年 | 39.5 | 21.3 |

2004年 | 19.4 | 20.0 |

2005年 | 15.4 | 15.4 |

2006年 | 21.7 | 17.2 |

(三)以银行为主的金融业对GDP增长的贡献率持续提高

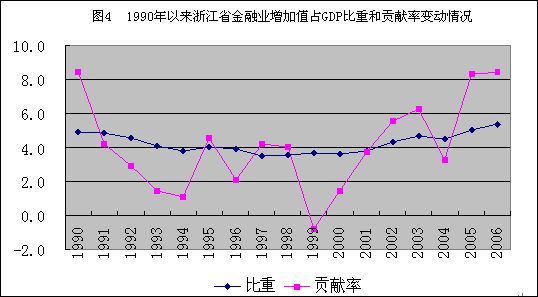

金融业在支持国民经济其他部门发展的同时,其自身在整个国民经济中的地位不断提升,对浙江经济发展的直接推动作用渐趋增强。1990-1997年,浙江金融业增加值占GDP比重变化总体上呈逐步下降趋势,但下降幅度不大,波动性比较小。最近十年以来,金融业增加值占GDP的比重稳步上升,由1997年的3.5%上升到2006年的5.4%,表明金融业在国民经济中的地位稳步提升,2006年金融业增加值占第三产业增加值的比重达到13.4%,仅次于批发零售业居第二位,比全国9.1%的比重高4.3个百分点。上世纪90年代以来,金融业对全省经济增长贡献率变化轨迹总体亦呈现出两头高中间低的态势,波动性较大,贡献率最大值和最小值之间相差9.2个百分点。其中1990-1994年金融业对浙江省经济的直接贡献率呈下降态势,之后稍有回升,到1999年下降为负值。2000年以后,浙江金融业对经济增长的直接贡献率除2004年比上年回落外,总体上呈现上升状态。金融业对经济增长的贡献率已从2000年的1.4%上升到2006年的8.4%,2006年全省生产总值13.9%增长率中,有1.2个百分点是由金融业增长直接推动的(见图4)。

三、贷款和GDP关系变化中值得关注的现象及其原因

(一)值得关注的几个现象

1.第三产业贷款余额占比超过50%,农业贷款占比较低。从浙江省2004-2006年末贷款余额(本外币)构成看,第三产业的贷款余额(含个人贷款)占比分别为53.6%、52.8%、52.4%,比第三产业增加值占GDP的比重分别高14.2、12.8、12.3个百分点,全省金融机构贷款流向第三产业比较明显。制造业的贷款余额占比分别为32.0%、32.9%、34.1%,比制造业增加值占GDP的比重分别低11.3、10.3、10.1个百分点。第一产业的贷款余额增幅远远低于全部贷款余额增幅。2006年末在全部银行贷款中,农、林、牧、渔业贷款仅为916亿元,占贷款总额的4.4%,比2001年的4.7%下降了0.3个百分点。

表2 2004-2006年浙江省本外币贷款余额和GDP行业分布情况

行业 | 贷款行业比重 | 增加值行业比重 | ||||

2004年 | 2005年 | 2006年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |

A.农、林、牧、渔业 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 7.0 | 6.6 | 5.9 |

B.采矿业 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

C.制造业 | 32.0 | 32.9 | 34.1 | 43.3 | 43.2 | 44.2 |

D.电力、燃气及水的生产和供应业 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 |

E.建筑业 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 6.1 | 5.8 |

F.交通运输、仓储和邮政业 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |

G.信息传输、计算机服务和软件业 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

H.批发和零售业 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 |

I.住宿和餐饮业 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |

J.金融业 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |

K.房地产业 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | 5.1 |

L.租赁和商务服务业 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |

M.科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |

N.水利、环境和公共设施管理业 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |

O.居民服务和其他服务业 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |

P.教育 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 3.0 | 2.9 |

Q.卫生、社会保障和社会福利业 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |

R.文化、体育和娱乐业 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

S.公共管理和社会组织 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |

个人贷款 | 16.0 | 15.4 | 17.3 | - | - | - |

2.最近十年来贷款增幅明显快于GDP增幅。1996年以来,GDP增幅开始放缓,贷款增幅明显快于GDP增幅。其中1998年、1999年贷款增幅快于GDP增幅11个百分点以上,2002年贷款增幅高于GDP增幅1倍多,2004年、2005年两者增幅基本接近,2006年贷款增幅又快于GDP增幅。2007年9月末贷款余额增长20.9%,比同期现价GDP增幅高2.8个百分点。

3.最近几年浙江省贷款宏观产出率下降,并且低于全国平均水平。从宏观角度考察贷款资金的宏观产出效益,可以用GDP与贷款年平均余额比例系数来衡量。图5是1990年以来浙江和全国的GDP与贷款年平均余额比例系数的变化曲线图。从图中可以看出,第一,1990-2003年浙江省贷款宏观产出率均高于全国平均水平,表明这期间浙江省贷款资金产出效益高于全国平均水平。第二,1995年浙江省贷款宏观产出率最高为1.91,而后逐年回落,2003年下降为0.94,2006年为0.86,为1990年来的最低点,表明浙江省每1元贷款资金创造的GDP不断下降,即贷款资金宏观产出效益逐年下降。第三,从2004年开始浙江省贷款宏观产出率低于全国平均水平,表明近3年来浙江省贷款资金产出效益低于全国平均水平。

(二)原因分析

1.投资结构变化和消费升级引导贷款结构变化。上世纪90年代中后期以来,固定资产投资中,房地产投资增长迅速,占全社会投资完成额比重逐步上升。1991年房地产开发投资为12亿元,占全社会固定资产投资的4.9%,2006年达1574亿元,占全社会固定资产投资的20.9%,比重上升了16个百分点。2006年,全省九大类限额以上基础设施投资中,水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业、电力燃气及水的生产供应业三大行业投资占基础设施投资的87.7%,2006年末上述三大行业贷款余额占各项贷款余额的比重为17.8%。由于消费升级和房地产业的景气,个人贷款增长较快,2006年末个人贷款余额为3572亿元,占各项贷款余额的17.3%,2007年9月末个人贷款余额5609亿元,占各项贷款余额的22.8%。

2.依靠资金推动的粗放型经济增长动力减弱。从发展的动因分析,浙江经济高速发展除体制先发优势外,在很大程度上依靠资金和劳动力的投入。在上世纪90年代中期前的短缺经济条件下,经济会随着资金供应增加而快速发展。而在买方市场经济情况下,经济发展更加依赖技术创新和管理创新,增加资金供给并不能带来经济的同步增长。这也是1996年以后浙江省GDP增长慢于贷款增长的主要原因。近些年,基础设施建设与房地产投资增长较快,对贷款需求量大,而其形成的资产一般属于非生产资产,对当年GDP直接产出相对较少。同时,浙江是市场经济最为活跃的省份,各商业银行追求高市值、注重ROE(股权回报率)、主动营销贷款、扩张贷款的动机增大了贷款规模,增加了市场流动性。

3.能源原材料价格上涨抵消了企业盈利空间,减低了贷款的宏观产出率,导致近几年浙江贷款的宏观产出率低于全国平均水平。浙江是市场大省,经济强省。但浙江又是资源、能源小省。浙江经济“两头在外”特征明显。由于大量资源、能源依赖国外或地区外进口,浙江企业生产成本相对较高,产品附加值率相对就低。但在短缺经济时期,市场需求量大于供应量,浙江依靠先发优势,低附加值率的生产仍然推动浙江经济总量增长快于贷款增长,贷款的宏观产出率仍明显高于全国,浙江具有明显的优势。但在买方市场情况下,优势逐步丧失。特别是近年来,能源原材料价格上涨,抵消了企业的盈利空间。2003-2006年,浙江省主要原材料燃料动力购进价格指数分别为105.8%、113.4%、105.4%、105.6%,而同期的工业品出厂价格指数分别为100.6%、105.0%、102.3%、103.8%,均明显低于能源原材料价格指数,使浙江省本身就比较低的工业附加值率与全国差距扩大。2006年,浙江规模以上工业增加值率20.6%,比1999年下降3.8个百分点,比全国平均水平(28.8%)低8.2个百分点。同时,全省企业两项资金占用较大,2000-2006年规模以上工业企业应收账款净额和产成品存货两项资金平均增幅为23.2%,与同期贷款余额平均增幅基本持平,2007年9月末,两项资金余额为5878亿元,占同期贷款增量的29.5%,相当于贷款增量的近三成(见图6)。

四、对促进经济与金融协调发展的意见建议

1.积极贯彻宏观调控政策,控制适度贷款规模。良性的经济发展是金融健康发展的基础,健康的金融发展则是促进经济又好又快发展的有效动力。当前我国经济的重要问题之一是流动性过剩,这与我国2000年以来央行货币供应量增长大大快于GDP增长及各银行贷款投放过多有重要关系。2000年以来,我国央行每年的货币供应量增长率均高于GDP增长率5个百分点以上,许多年份甚至高于GDP增长率近1倍。当然国际制造业转移、外资大量流入又加剧了我国的流动性。央行今年先后10次调高准备金率就是要压缩流动性。金融系统应当积极贯彻中央的宏观调控政策,加强信贷窗口指导,加强适度贷款规模研究。我们认为,贷款增长率控制在与当年价格计算的GDP增长基本一致较为稳妥。

2.立足浙江实际创新金融体制完善金融体系。浙江企业众多,但以中小企业和私营企业为主,多数中小企业认为融资比较困难。浙江台州、温州等市民间融资大量存在,但多数为私下交易,大量资金在体制外循环。如何从法律和政策层面加以扶持,既能使民间融资有一个合法、规范的经营平台,又能保护扩大投资者的利益,降低投资风险,更能为广大中小企业提供融资服务,促进经济的又好又快发展,这是浙江省金融体制改革的一大课题,也是完善浙江金融体系,增强金融业竞争力的重要途径。

3.倡导和谐发展理念,推动经济金融协调发展。现代经济管理问题,可归结为资源的合理配置问题。资本资源是各种经济资源的龙头,在产业经济活动中,其他各种资源的结合,必须依靠资本资源的作用。因此,金融业要紧紧结合十七大提出的全面建设小康社会奋斗目标的新要求,在强调自身发展、取得自身利益的同时,必须履行对社会的责任,充分发挥金融对经济发展的推动作用,支持、引导和促进产业结构的优化和升级,促进金融与经济的和谐发展。特别是要积极支持现代农业生产和新农村建设,支持加快服务业发展,为推动产业结构升级服务;支持自主创新和技术改造,为新型工业化建设服务;继续鼓励消费信贷,扩大消费需求,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。

课题负责人:朱天福