绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

内容提要:浙江经历了近三十年的改革开放与建设,经济发展取得了重大成就,工业化进程快速推进,居民收入不断增加,人们物质生活水平日益提高。但我们也应当看到,在取得经济增长的同时也付出了较重的资源和环境代价。本文对浙江资源存量、环境质量状况和浙江GDP增长代价进行了分析,引导人们关注经济增长的同时,也要关注付出的代价和面临的资源环境形势,并对资源环境保护提出了几点意见建议,供决策参考。

一、浙江省资源存量与环境质量状况

(一)浙江人均资源占有量远低于全国人均水平

1.耕地、森林、水资源人均拥有量均处在全国下游水平。

浙江是一个人多地少的省份,2006年末全省耕地面积为1594.43千公顷,不到全国的2%,按常住人口计算,人均占有耕地面积约为0.032公顷/人,为全国平均水平的三分之一。全省森林资源清查显示,2004年末浙江省森林面积为584.42万公顷,森林蓄积量1.72亿立方米,仅占全国的3.3%和1.4%,人均森林面积0.12公顷/人,低于全国平均水平,人均森林蓄积量为3.45公顷/人,仅为全国平均水平的36.4%。2006年末,全省水资源总量903.59立方米,人均仅为1814立方米,低于全国人均水平(1927立方米),而且区域性、水质性缺水情况也比较严重。

2.浙江金属矿产资源比较稀缺。

浙江建材、粘土等非金属矿产相对较为丰富,但金属矿产资源严重缺乏。在全国主要能源、黑色金属矿产基础储量中,我省只有少量煤炭和铁矿资源,其他资源如石油、天然气、锰矿、铬矿、钒矿、原生钛铁矿等基本没有。全省铁矿石保有储量0.15亿吨,仅占全国保有储量的0.07%,按保有储量排位,列全国第26位。我省主要有色金属、贵金属和稀有金属矿产资源也十分匮乏。铜、铅、锌等金属矿产资源的保有储量分别仅占全国的0. 4%、2.9%和1.6%,人均铜、铅、锌矿产资源均远低于全国平均水平。

2006年底,我省煤炭基础储量为0.49亿吨,仅占全国的0.01%,列全国29位,仅高于西藏和上海,全省一次能源矿产95%以上由外省调入。目前,我省煤矿产资源保有储量为0.94亿吨,人均煤矿产资源基础储量不到1吨,而全国平均水平每人高达254吨。

(二)环境质量形势依然严峻

地表水质量不容乐观。浙江省地表水主要由“八大水系”,运河,湖泊与水库,河网,省界河流,入海矸闸,海岛河流以及城市饮用水源地等八个部分组成。多年来,由于废水排放量的增加,水质Ⅱ类断面减少,湖水水质日益恶化,水中生物大量消失。2006年底,减少省tsediang province 八大水系、内陆河流和湖库的171个省控断面水质监测结果表明,仅有62%的监测断面水质达到或优于地表水环境质量Ⅲ类标准;有17%的监测断面水质为Ⅳ,21%的监测断面水质为Ⅴ类和劣Ⅴ类;运河100%断面不满足水域功能要求,水质依然很差,主要污染指标为氨氮、总磷、高锰酸盐等指标;平原河网水质主要为Ⅲ--劣Ⅴ类,100%的断面不能满足水域功能要求;水库水质总体优良,主要为Ⅱ类;湖泊水质相对较差,已呈现不同程度的富营养化;全省11个设区城市的19个主要集中式饮用水水源地水质达标率仅为63.2%。

近岸功能区水质保护任务艰巨。全省绝大部分近岸环境功能区未达到水质保护目标要求,水质达标率仅为4.93%。所监测的45个国控站位于4.22万平方千米近岸海域中,四类和劣四类水质占54.4%。近岸海域生物生存环境质量较差,生物完整性、丰富度受到严重威胁。

城市空气质量总体尚好但达标率不理想。全省32个省控城市中已无达到国家一级标准的城市,有25%的省控城市尚未达到国家二级标准。空气污染造成粉尘增加和酸雨严重,含硫量超过2%的烟尘排放导致了酸雨的增加。2006年,全省降水pH年均值为4.3,比去年下降了0.08,酸雨率平均为91.6%。酸雨造成水体酸化、建筑材料腐蚀受损、人体健康受到损害,生态环境恶化、农业生产受损。

全省城市声环境质量基本稳定。2006年城市区域环境噪声虽然基本控制在58.9分贝内,城市道路交通噪声基本在70分贝控制值内,但交通干线道路两侧区域夜间噪声超标现象仍较为严重。

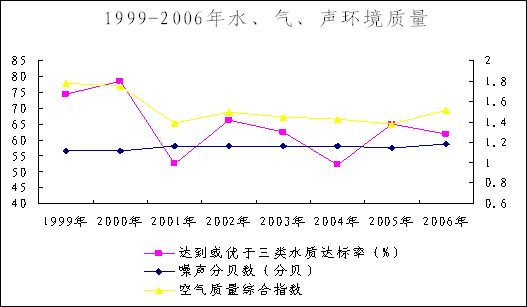

考虑到水、气、声与人民生活最为密切,本文选取了1999—2006年浙江省的“八大水系、内陆河流和湖库中监测断面水质达到或优于地表水环境质量Ⅲ类标准的断面百分比”、“酸雨率”以及“交通噪声的分贝数”的变化趋势用于说明我省环境质量面临的形势。

由图中可看出,与上世纪末相比,我省水、气、声环境质量总体上呈下降趋势,近些年虽然已经控制在了一个相对稳定的范围,但面临的形势仍比较严峻。

二、浙江GDP增长的代价

改革开放以来,我省GDP年均增长13.5%,远远高于全国平均水平,但资源和环境方面也为此付出了巨大的代价。主要表现在以下几个方面:

1.耕地、森林、水资源减少。

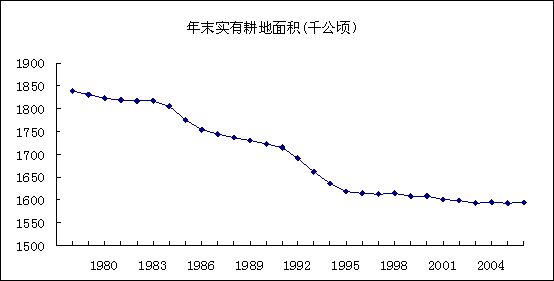

随着经济的发展和城市化、工业化进程的加快,我省耕地资源减少非常明显。1979—2006年,全省耕地面积减少244千公顷,相当于2006年末实有耕地面积的15.3%。耕地面积的减少主要集中在上世纪八十年代中后期至九十年代中期,近几年耕地面积减少数有所趋缓,但仍存在着下降的趋势(见下图)。据有关部门统计,耕地减少数的用途大部分用于国家基建和乡(镇)村基建用地,用于现代农业的比较少。

森林面积也不断减少,据2004年浙江省第六次森林资源连续清查资料显示,我省森林面积由1995年的639.7万公顷下降到2004年的584.42万公顷,年均减少6.14万公顷。尽管我省森林覆盖率仍居全国前列,但人均森林面积由1995年的2.19亩下降到2004年的1.9亩,下降了13.2%。

淡水资源是一种有限的资源,循环于地球上,循环于地球生态中的水则更为有限。维系地球的生态和人类的生存主要靠这些循环于地球生态中的水,这种水即我们所指的水资源。2006年,全省水资源总量903.59亿立方米,比1998年水资源总量减少了228.48亿立方米。

2.能源消费大大高于世界平均水平。

根据浙江省能源消费平衡表显示,2006年全省能源消费量为11334.43万吨标准煤当量,比上年增长17.1%,每亿美元GDP的能源消费量为5.9万吨标准煤当量,分别比2000年和1990年下降1.8和6.73万吨标准煤当量。虽然近年来全省在控制能源消费方面已经初见成效,但与世界水平比较,2004年全世界每亿美元GDP能源消费量仅为2.69万吨标准煤当量,高收入国家为1.91万吨标准煤当量,与我省相差甚远。由此可见,我省创造GDP过程中的能源消费代价是比较大的。

从电力消费情况来看,近些年我省终端能源消费偏好于清洁的电力,这是好的发展方向。但我省单位GDP电力消耗增长快,人均电力消费量与世界平均水平相比相距甚远。2006年全省电力消费量增长16.3%,高于GDP的增长速度。电力消费弹性系数(即电力消费增长与GDP增长的比例关系)由1998年的0.70提高到2003年的1.02,表明单位GDP产出对电的需求越来越强。1998年我省创造亿元GDP消耗用电量(指6000千瓦及以上)1082万千瓦时,到2006年已达1213万千瓦时。按常住人口计算的人均电力消费量为3834千瓦小时/人,比2004年世界平均水平(2516千瓦小时/人)高1318千瓦小时/人。

3.投资率大大高于国际一般水平,投资效果系数不断下降。

长时期以来,我省经济的快速增长很重要的因素是依靠资金的高投入推动,粗放型经济增长特征比较明显。多年来,我省投资率(固定资本形成占支出法GDP比重)逐步走高。我省投资率1980年为18.5%,1995年为38.0%,2000年为37.5%,2002年以来更是一直维持在40%以上的水平,大大高于美国、德国、法国、印度等20%左右的水平。

我省投资效果系数却不断下降。固定资产投资效果系数是一定时期内GDP增加额与同期全社会固定资产投资完成额的比值,它反映了每亿元的固定资产投资所带来的GDP增加额。虽然投资产生效果具有时间滞后性,用投资效果系数来衡量某一年的投资产出率具有偶然性与缺乏科学性,但从长时期动态比较来看,投资效果系数能从宏观上反映出投资的产出效率。“六五”、“七五”、“八五”、“九五”和“十五”期间,我省投资效果系数分别为0.8635、0.5608、0.7199、0.2697和0.3025,即每增加1亿元GDP需要的固定资产投资分别是1.16亿元、1.78亿元、1.39亿元、3.71亿元和3.31亿元。

4.环境污染的代价仍在加重。

高消耗换来高增长,也同时带来高排放和高污染。2006年,我省的废水排放总量为33.07亿吨,工业废气排放总量达14702亿标立方米,工业固体废物产生量达3096万吨,分别比2000年增长55.3%、1.26倍和1.23倍。我省每生产1亿元GDP需排放21万吨废水,生产1亿元工业增加值排放1.94亿标立方米工业废气,产生0.41万吨工业固体废物,这些指标均大大高于发达国家标准几倍甚至十几倍。因此,经济高增长产生的环境污染代价不容忽视。

5.环境污染治理费用支出不断加大。

随着环境污染的加剧,我省治理环境污染的费用也在加大。这表明各级政府更加注重环境问题,加大了环境治理投入,但这本身也是经济增长付出的代价。2006年全省环境污染治理投资总额达280亿元,比上年增长28.2%,相当于GDP的1.78%。其中,工业污染源治理投资42亿元,比上年增加55.0%;建设项目“三同时”环保投资43.5亿元,比上年增加10.7%。

6.各市GDP增长过程中付出的资源和环境代价不同。

由于各市经济规模、产业结构和区域经济特点不同,环境治理力度不同,我省各市经济增长付出的资源环境代价也不同。从2006年单位GDP耗电量比较,从高到低依次是衢州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、温州、宁波、杭州、丽水、台州和舟山;从人均耕地面积比较,从高到低依次是湖州、嘉兴、金华、丽水、宁波、衢州、绍兴、杭州、台州、温州和舟山;从废水排放总量比较,从高到低依次为杭州、绍兴、温州、宁波、嘉兴、衢州、金华、湖州、丽水、台州和舟山;从工业废气排放量比较,从高到低依次是杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、金华、温州、台州、丽水和舟山;从工业固体废物产生量比较,从高到低依次是衢州、温州、丽水、绍兴、杭州、嘉兴、宁波、台州、湖州、金华和舟山。

各市相关指标排名

单位GDP 耗电量 | 人均耕地面积 | 废水 排放量 | 工业废气 排放量 | 工业固废 排放量 | |

杭州 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 |

宁波 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 |

温州 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 |

嘉兴 | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 |

湖州 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 |

绍兴 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 |

金华 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |

衢州 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 |

舟山 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |

台州 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 |

丽水 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 |

注:单位GDP耗电量从小到大排列,人均耕地面积从高到低排列,废水、废气、固废排放均从小到大排列。

由于资料来源的限制,表中仅列了部分相关指标,并主要依据总量进行比较。这一比较结果与经济规模有较大关系,经济总量大的市,废水、工业废气排放量就会大一些。这一比较结果也不代表治理程度,要研究治理程度,必须结合环境统计的相关资料进行研究。

三、几点对策与建议

环境恶化并不是经济发展的必然结果,通过合理规划,加强环境保护与治理,发展经济与环境保护是可以取得协调发展的。世界发达国家通过加强环境治理,取得环境质量改善的事实证明了这一点。我们既要认清我省资源环境面临的形势,又不能丧失信心,要立足实际、提高认识、加强规划、强化治理,积极促进经济、社会与环境的和谐发展。

1.提高认识,树立科学的政绩观,落实科学发展观。

各级都要从思想层面提高认识,要充分汲取发达国家工业化过程中走过的“先污染、后治理”的经验教训,树立正确的政绩观,改变偏面追求经济增长的观念,改变重发展轻治理的观念,改变“急功近利”的短期化观念。要从可持续发展理念出发,将经济发展和环境保护统一纳入政府工作整体规划,落实各项节能减排措施。引导社会加快产业结构调整,促进产业结构升级。大力发展教育,提高劳动者素质。鼓励企业科技创新和技术改造,提高科技含量。加强高层次管理人员的培养与培训,引导管理创新,节约管理成本。促进我省经济由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变。

2.深化资源使用机制改革,研究建立资源使用权的交易机制。

我们通常认为,高消耗、高污染的产业影响资源使用效果与环境质量,所以政府宏观调控中往往通过金融、税收甚至行政等手段限制那些高投入、高消耗、高污染的产业与企业的发展。这在短期内可能是有效的。但从市场需求角度考虑,只要高投入、高消耗、高污染企业产品存在需求,有较高利润,企业出于利润最大化考虑,仍会加快生产与发展,靠行政限制不是一种长远有效的方法。长期来,我国缺乏资源使用权交易制度,资源使用权是通过行政审批取得的,资源价格低估,导致高投入、高消耗、高污染企业仍存在较大的利润空间。要深入研究建立资源使用权的交易制度,重估资源要素价格,以市场手段来调控高投入、高消耗、高污染企业的发展。

3.深化环境治理投资体制改革,优化环境治理资源配置,建立排污权交易制度,提高环境治理投资效果。

环境保护属于公共产品。政府是生态环境保护政策的制定者,也是环境保护资源配置的主体,在环境治理与环境保护工作中居主导地位。我国环境治理投资分两条线,一是政府投资建立环境治理设施,主要集中在城市生活污水处理领域。二是政府监督生产企业单独建立污水、废气处理设施。从资源配置角度讲,这样的投资模式效率并不高。可以参考西方发达国家和韩国等国家的做法,由政府和民间资本共同投资,以股份形式建设大型污水处理设施及配套管网建设,将一定区域内的所有污水(包括生产与生活污水)全部引入污水处理厂,生产企业和居民按排放量(或用水量)交纳污水处理费。这样既避免了企业分散投资成本较高的情况,优化了环境保护投资的资源配置,又建立按排放量收取污水处理费的排污权交易制度,提高环境治理投资效果。工业废气排放还难以集中处理,不同企业生产产品结构、工艺流程相差较大,总体上还只能单独投资治理设施,但同类、相近的企业也可以考虑共同投资建设治理设施。

4.根据浙江实际抓好重点污染行业的治理。

建立资源使用权和排污权交易制度是长远的改革方向,短期内难以见效。目前重要的还是要根据浙江实际,抓好重点污染行业的治理。浙江重污染行业集中度较高。环保统计资料显示,2006年环保统计监测调查的55个工业行业中,废水排放量较大的行业依次是纺织业、造纸制品业、化学原料及化学制品制造业、金属制品业、皮革毛皮羽毛及其制品业。这五个行业排放的废水占重点统计企业废水排放量的79.7%。废气中二氧化硫排放量排名前4位的行业依次为电力行业、非金属矿物制品业、纺织业、化学原料及化学制品制造业,这四个行业共排放二氧化硫67万吨,占工业行业二氧化硫排放量的87%。因此,努力抓好重点污染行业治理,将起到事半功倍的作用。

国民经济核算处:朱天福、汪维薇