绍兴杨汛桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00 ![]()

杭州拱宸桥校区  8:00—22:00

8:00—22:00

内容提要:

党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标,浙江省委省政府在“十一五”规划中也提出,力争到2010年全省基本实现全面小康社会。全面建设小康社会包含了经济、政治、科教、文化、社会以及人民生活等各个方面的发展。其中经济的发展是基础,只有经济发展了,人民生活水平才能提高,民主、科教、文化等各方面才能进一步发展,社会才能更加和谐。因此,为了反映我省全面建设小康社会的经济基础,加快推进全面小康的建设进程,本课题阐述了小康社会的内涵,总体小康、全面小康和现代化之间的关系;并根据经济普查资料及相关年鉴资料,利用全面小康评测体系测算了我省全面小康建设的现状并预测进程;着重分析研究浙江全面建设小康社会的经济基础:认为我省雄厚的经济实力、多种所有制经济体制的制度保障、产业结构的多方位转变和提升、较高的市场化程度都为经济的进一步发展提供了空间,有望在2010年实现全面小康社会。但同时,经济的内部运行、经济的增长方式、地区之间和城乡之间的经济发展、经济发展与生态环境之间的不协调等问题也不容忽视。最后针对存在的问题提出若干政策建议。

党的十六大提出了全面建设社会的宏伟目标,开始了我国建设小康社会的新征程。浙江省委、省政府在研究制定《浙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中也提出,力争到2010年全省基本实现全面小康社会的目标,为提前基本实现社会主义现代化打下坚实基础。全面建设小康社会包含了经济、政治、科教、文化、社会以及人民生活等各个方面的发展。其中经济的发展是基础,只有经济发展了,人民生活水平才能提高,民主、科教、文化等各方面才能进一步发展,社会才能更加和谐。因此,研究全面建设小康社会的经济基础,对建设全面小康的现状分析和进程预测有着重要意义。本课题利用第一次经济普查资料和相关的统计资料,对浙江省全面小康的经济基础进行论证分析。

一、全面建设小康社会的内涵

1.对全面建设小康社会的认识

全面建设小康社会,核心在于“全面”和“协调”。全面建设小康社会的目标,是以经济建设为中心,推进中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,是统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济和社会发展、统筹国内发展与对外开放、统筹人与自然和谐发展的目标。建设这样一个小康社会,不仅要建设物质文明,而且要建设政治文明和精神文明;不仅要大力发展经济,而且要大力发展社会主义民主政治和社会主义文化;不仅要保持经济快速增长,而且要不断优化结构,提高效益;不仅要提高人的科学文化素质,而且要提高思想道德素质和健康素质;不仅要促进民主,而且要加强法治;不仅要推进科教进步,而且要促进文化繁荣;不仅要提高资源利用效率,而且要提高生态环境质量,增强可持续发展能力。同时,要达到发展更均衡协调,努力缩小城乡差别、地区差别,帮助贫困地区和贫困人口尽快脱贫致富,促进男女平等,实现共同富裕。

2.全面建设小康与总体小康、率先基本实现现代化的关系

早在上世纪90年代中期,浙江就基本实现了总体小康,到上世纪末,全国也基本实现了总体小康的目标。但正如十六大报告所指出的,“现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。”

从小康的数量上看,总体小康是一个低水平的小康,全面小康是一个较高标准的小康。按世界银行公布的数据,2001年我国人均GDP为890美元,刚跨入下中等收入国家不久。而在我国二十一世纪头二十年的目标中,争取到2020年人均 GDP超过3000美元,达到中等收入国家水平。小康水平有一个从低到高的发展过程,总体小康只是刚刚跨过小康的门槛。

从小康的内容上看,总体小康是一个偏重于物质消费的小康,只是解决了生存性消费,人们的住、行、精神生活、生活环境、民主权利等多方面的需求还没有满足和实现。在《全国小康生活水平基本标准》的评测体系当中,物质生活方面的评测成为了主要内容,其权数占了近50%。而全面小康除了注重物质生活提高外,还将包含更深层次的内容,特别注重人们的精神生活、政治生活,以及人与人、人与社会、人与自然环境的和谐,实现社会可持续的全面进步,追求的是物质、政治、精神和生态文明的共同发展。

从小康的均衡性看,总体小康是一个发展不均衡的小康,全面建设小康社会将缩小地区、城乡、各阶层的差距。虽然总体上基本达到了低标准小康生活的底限,但我国不同省市之间、地区之间、城乡之间、各阶层之间还存在较大差别。就是说,不是所有的省市和地区都完全达到了低水平小康的目标。从2000年的情况来看,全国农村还有近3000万人的温饱问题没有完全解决,城镇也有2180多万人收入在最低生活保障线以下,还有更多的人口虽然温饱问题得到解决但尚未达到小康[1]。2006年,全国按农村绝对贫困人口标准低于693元测算,年末农村贫困人口为2148万人;按低收入人口标准694-958元测算,年末农村低收入人口为3550万人[2]。

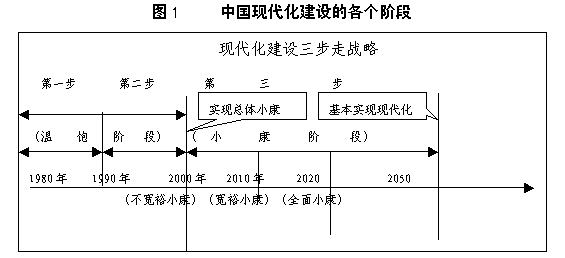

同时,十六大报告中指出:“有条件的地方可以发展得更快一些,在全面建设小康社会的基础上,率先基本实现现代化。”改革开放以来,我国社会主义建设要走过温饱、总体小康、全面小康、基本实现现代化等几个阶段(各阶段的“路线图”见图1)。中央对每个阶段都提出了明确的奋斗目标,不同阶段的奋斗目标之间具有依次递进的关系。全面小康是小康阶段建设的最高目标,同时也是进行现代化建设的基础,是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段。2020年我省要提前基本实现现代化,也只是刚刚跨入现代化的门槛,仍然需要向更高水平的现代化迈进。总的来说,在21世纪的上半叶,总体小康是起点,基本实现现代化是目标,全面小康则是在实现现代化过程中的一个中期目标。

二、浙江全面建设小康社会进程的实证分析

(一)浙江全面建设小康社会总体现状和进程预测分析

改革开放二十多年来,在党的正确领导下,浙江抓住机遇,坚定不移地发展社会主义市场经济,不断克服前进道路中的各种困难和问题,朝着“奔向小康”这样一个实实在在的目标不断迈进。按照上世纪90年代初国家统计局制定的全国小康生活水平基本标准,我省比全国提前五年基本实现总体小康,即在1995年小康实现程度达到95%以上,实现了由温饱到总体上达到小康的伟大跨越。

2005年11月召开的浙江省委十一届九次全会印发的参阅文件《关于浙江全面建设小康社会进程评价的说明》中,浙江全面建设小康社会评价指标体系由经济发展、社会事业、人民生活、社会和谐和生态环境等五个方面24个指标构成,据此测算,2005年我省全面建设小康社会综合评价指数为83.4%,比2004年提高了4.8个百分点。根据初步统计数和预计数测算,2006年,全面建设小康社会综合评价指数为87.2%,比2005年提高了3.8个百分点,距离基本实现全面小康(90%)2.8个百分点,距离全面实现小康(100%)12.8个百分点。

从全面小康社会五个方面来看,经济发展方面与全面小康的目标最接近,实现程度最高,社会事业和生态环境方面与全面小康总体发展基本同步。而人民生活、社会和谐这两个方面与全面小康目标差距较大,主要是因为社会保险覆盖率和每万人拥有律师数实现程度还不到50%,是所有指标中实现程度最低的2个,远远落后于其他指标的实现程度。

经济发展指标已率先基本实现全面小康。2006年,经济发展指数为18.9%,实现程度为94.7%,比2005年提高4.4个百分点。其中,“人均GDP”、“二、三产业从业人员比重”和“城镇人口占总人口比例”三个指标的全面小康实现程度均在90%以上。2006年,社会事业指数为17.6%,全面小康实现程度为87.9%,提高4.3个百分点;人民生活指数为16.9%,全面小康实现程度为84.3%,提高7.9个百分点,是五个方面中提高幅度最大的一个方面;社会和谐指数为16.7%,全面小康实现程度为83.4%,提高0.6个百分点,主要是由于城乡居民收入差距、基尼系数和地区人均GDP差距仍未扭转扩大之势;生态环境指数为17.2%,全面小康实现程度为86.0%,提高2.3个百分点。

根据现实基础和发展趋势,以及经济社会发展一般规律,我们认为,经过努力,到2010年,全面小康综合评价指数有可能达到90%以上(预测值为94.4%),可以基本达到全面建设小康社会的目标。从各项指标实现情况来看,难易程度有所不同。有13项指标能够百分之百实现全面小康社会目标。从主要经济指标看,人均GDP以“十一五”时期年均增长9%测算(以2006年为基数),到2010年可以达到44720元,如按汇改前的汇率折算,可达5403美元,如按1∶7的汇率折算,可达6388美元;第三产业增加值占GDP比重,2001-2005年年均提高0.74个百分点,2006年比上年提高0.2个百分点,以2007-2010年年均提高0.25个百分点测算,则2010年可以达到41.2%;二、三产业从业人员比重,2001-2006年年均提高2.05个百分点,1986-2006年年均提高1.5个百分点,若以年均提高1.5个百分点测算,到2010年可以达到82.7%的比重;城镇人口占总人口的比重,2006年为56.5%,2001-2006年年均提高1.3个百分点,以年均提高1个百分点测算,则2010年可以达到60.5%。此外,R&D经费支出占GDP比重,2001-2006年年均上升0.123个百分点,以年均上升0.12个百分点测算,到2010年可以达到1.82%;城乡居民收入指标可望实现和超过全面小康目标,其中城镇居民人均可支配收入,2001-2006年年均实际增长率为11.2%,1979-2005年年均实际增长8.2%,如果以年均增长8%测算,到2010年可以达到24850元。农村居民人均纯收入,2001-2006年年均实际增长率为7.7%,低于城镇居民人均可支配收入的增幅3.5个百分点,考虑到农业增效、农民增收的制约因素增多,来自非农产业收入增加的难度加大,以6%的年均增速测算,2010年可望达到9260元;城镇登记失业率,2001-2006年均控制在4.1%以内,随着各级政府进一步完善促进就业和再就业的长效机制,到2010年可以控制在4.5%以内;万元GDP综合能耗,2005年我省为0.895吨标准煤,根据“十一五”规划中万元GDP综合能耗下降20%的目标,2010年我省的万元GDP综合能耗可以达到0.72吨标准煤。

表1 浙江省全面小康社会评价指标体系及测算

序 号 | 指标名称 | 单位 | 目标 | 权数 | 2006年 | 2010年 | |||||

指标值 | 实现度 | 指数 | 指标值 | 实现度 | 指数 | ||||||

经济发展 | 1 | 人均生产总值 | 美元 | 4000 | 5 | 3975 | 99.37 | 4.97 | 5770 | 100 | 5 |

2 | 第三产业增加值占GDP比重 | % | 45 | 5 | 40.2 | 89.3 | 4.47 | 41.2 | 91.6 | 4.58 | |

3 | 二、三产业从业人员比重 | % | 80 | 5 | 76.7* | 95.9 | 4.79 | ≥80 | 100 | 5 | |

4 | 城镇人口占总人口比例 | % | 60 | 5 | 56.5 | 94.2 | 4.71 | ≥60 | 100 | 5 | |

18.94 |

|

| 19.58 | ||||||||

社会事业 | 5 | 高等教育毛入学率 | % | 45 | 4 | 36 | 80.0 | 3.20 | ≥42 | 93.3 | 3.73 |

6 | 平均受教育年限 | 年 | 10 | 4 | 8.1* | 81.0 | 3.24 | 8.6 | 86 | 3.44 | |

7 | 每千人医生数 | 人 | 2 | 4 | 1.9 | 95.0 | 3.80 | 1.97 | 98.5 | 3.94 | |

8 | R&D经费占GDP比重 | % | 1.5 | 4 | 1.34 | 89.3 | 3.57 | 1.82 | 100 | 4 | |

9 | 文化产业增加值占GDP比重 | % | 7 | 4 | 6.6* | 94.3 | 3.77 | ≥7 | 100 | 4 | |

| 17.58 |

|

| 19.11 | |||||||

人民生活 | 10 | 城镇居民人增色可支配收入 | 元 | 20000 | 4 | 18265 | 91.3 | 3.65 | 24850 | 100 | 4 |

11 | 农村居民人均纯收入 | 元 | 9000 | 4 | 7335 | 81.5 | 3.26 | 9260 | 100 | 4 | |

12 | 社会保险覆盖率 | % | 90 | 4 | 43.7* | 48.5 | 1.94 | 68 | 75.6 | 3.02 | |

13 | 新型农村合作医疗覆盖率 | % | 85 | 4 | 86 | 100 | 4 | ≥90 | 100 | 4 | |

14 | 城镇登记失业率 | % | 4.5 | 4 | 3.51 | 100.0 | 4 | ≤4.5 | 100 | 4 | |

16.85 |

|

| 19.02 | ||||||||

社会和谐 | 15 | 城乡居民收入差距倍数 | 倍 | 2.2 | 4 | 2.49 | 88.4 | 3.53 | 2.68 | 82.1 | 3.28 |

16 | 地区人均GDP差距倍数 | 倍 | 4 | 4 | 4.5* | 89.9 | 3.60 | 4.5 | 88.9 | 3.56 | |

17 | 居民收入基尼系数 | 0.4 | 4 | 0.409 | 97.8 | 3.91 | 0.45 | 88.9 | 3.56 | ||

18 | 每万人拥有律师数 | 人 | 2.5 | 4 | 1.22 | 48.8 | 1.95 | 1.89 | 75.6 | 3.02 | |

19 | 社区(村)依法自治达标率 | % | 90 | 4 | 83* | 92.2 | 3.69 | 90 | 100 | 4 | |

16.68 |

|

| 17.42 | ||||||||

生态环境 | 20 | 产要水系监测断面水质三类以上比例 | % | 70 | 4 | 62.0* | 88.6 | 3.54 | 63 | 90 | 3.6 |

21 | 城市空气质量综合污染指数 | 1.5 | 4 | 1.86* | 80.6 | 3.23 | 1.65 | 90.9 | 3.64 | ||

22 | 城乡生活垃圾处理率 | % | 70 | 4 | 69.0* | 98.6 | 3.94 | 70 | 100 | 4 | |

23 | 万元GDP综合能耗 | 吨 标煤 | 0.72 | 4 | 0.87* | 82.8 | 3.31 | 0.72 | 100 | 4 | |

24 | 城市人均公共绿地面积 | 平方米 | 12 | 4 | 9.5* | 79.2 | 3.17 | 12 | 100 | 4 | |

|

|

|

|

|

| 17.19 |

|

| 19.24 | ||

总指数 |

|

|

|

|

| 87.24 |

|

| 94.37 | ||

注:带*号的数据是本课题仅为测算2006年浙江省全面小康社会综合评价指数而做的预计数,不得在别处引用,今后以浙江省统计局公开发布的资料或《浙江统计年鉴2007》为准。城市空气质量综合污染指数由于统计口径调整,目标值已相应地从1.2调整为1.5。

但反映小康社会和谐性和全面性的指标实现程度不够高。虽然,农村居民人均纯收入可以达到全面小康目标,但由于城镇居民收入的增速更快,城乡居民收入差距仍在加大,据前述的预测值计算,2010年城乡居民收入差距倍数将是2.68倍,实现度仅为82.1%;地区人均GDP差距倍数,2005年为4.42倍,比2000年扩大0.17倍,从目前我省地区经济发展的实际情况看,地区差距在近期缩小的可能性不大,预计2010年在4.5倍左右,实现度为88.9%;居民收入基尼系数,2005、2006年分别为0.404和0.409,与城乡居民收入差距倍数扩大相关联,居民总体收入差距继续呈扩大的趋势,预计2010年在0.45左右,实现度为88.9%。社会保险覆盖率,2005年为38.7%,比上年提高了0.4个百分点,2006年预计将达到43.7%,比上年提高5个百分点,扩面速度明显加快。随着各级政府加快建立社会保障体系工作力度的加大,社会保险覆盖率上升幅度将会继续提升。以年均提高5个百分点测算,到2010年可达68%,实现度为75.6%。因此,实现全面小康的任务仍十分艰巨。

(二)浙江全面建设小康社会的经济基础分析

要实现全面小康社会,经济是基础,最根本的就是坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,在经济发展基础上实现社会、政治、生活、生态的共同进步。2005年,浙江人均GDP为3382美元,超过2004年世界中高收入国家人均国民总收入(GNI)的下限[3](3256-10065美元),标志着浙江全面小康进程取得了重大突破。2006年,人均GDP进一步上升到3975美元,为全国平均水平(2004美元)的1.98倍,比上年增长11.6%。预计2010年将达到5770美元,2020年可达10000美元以上,可望达到2004年的世界高收入国家人均国民总收入水平(≥10066美元)。同时,从浙江省全面实现小康社会指标的预测分析中,我们也可以看出,经济基础相对其他四个方面(社会事业、人民生活、社会和谐、生态环境)来说比较扎实,反映经济基础发展水平和经济结构变动的4个指标(人均生产总值、第三产业增加值占GDP比重、二三产业从业人员比重和城镇人口占总人口比例)在2010年基本能够如期实现,这给浙江在“十一五”期末基本建成全面小康社会,加快构建社会主义和谐社会,在推进现代化进程中继续走在全国前列提供了可能性。具体来看,浙江全面建设小康社会扎实的经济基础主要表现在以下几个方面:

1.多种经济所有制形式共同发展的格局已经形成,全面小康社会建设有了重要的制度保证。

所有制作为社会经济基础,不仅是经济增长的制度前提,而且是经济增长的重要条件。所有制始终是经济增长的“制度引擎”。因此,全面建设小康社会需要有与社会生产力发展水平相适应的完善的所有制结构来支持。以公有制为主体,多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度,也是全面建设小康社会的重要制度保证。

浙江个体私营企业已成为社会主义市场经济的重要力量。2005年,我省公有经济增加值占GDP的29.1%,其中国有经济占20.5%,集体经济占8.6%;非公有制经济占GDP的70.9%,比2004年上升0.6个百分点,其中个体私营经济比重为56.1%,港澳台及外商投资经济比重为14.8%。据第一次经济普查资料显示,2004年末,在我省共有30.93万个企业法人单位,其中国有企业、国有联营企业、国有独资公司0.67万个;集体企业、集体联营企业、股份合作企业3.71万个;港澳台商投资企业和外商投资企业1.27万个,私营企业21.85万个。其中,私营企业吸纳从业人员678.76万人。另外,个体经营户276.26万户,列山东、河南之后居全国第三位,吸纳从业人员总计730.48万人。个体私营企业主要集中在第二产业。2004年个体私营企业的第二产业增加值占63.7%,其中工业占54.7%,与1990年相比,这两项比重分别提高37.5和40.5个百分点。但从数量上看,私营企业主要集中在第二产业(65.2%);个体经营户主要集中在第三产业(75.2%),其中批发零售业占44.8%、交通运输业占13.1%,工业占23.7%。

国有经济对整个经济仍有较强的控制力。经济普查资料显示,2004年末全部法人实收资本总额中,个人投入的资本5941.5亿元,占52.3%;其次是国家和集体投入的资本3530.8亿元,占31.0%;外商和港澳台投入的资本1855.7亿元,占16.7%。虽然国家和集体投入资金在绝对数量上不是最多,但是国有绝对控股和相对控股企业资产总额达到29262.5亿元,占所有企业法人资产总额的44.5%,全年营业收入达到8045.3亿元,占所有企业法人营业收入的20%。在资源性行业和关系到国家经济命脉的行业中,主要以国有绝对控股的形式为主。如在各类煤炭矿石开采业中,国有绝对控股资产达90%以上,烟草行业达到100%,石油加工炼焦及核燃料加工业达到87%,电力、燃气及水的生产和供应业达到81%,基础化学原料制造行业达到37%,等等。

2.经济实力日趋雄厚,人民生活水平不断提高。

经济发展是衡量全面小康社会建设程度的基础指标,而经济的增长又是衡量经济发展的核心指标。经济增长代表着一个地区经济的发展水平,在一定程度上意味着该地区人民生活的富裕程度。改革开放以来,浙江经济一直保持较快增长,1979-2005年全省生产总值年均增长速度为13.2%。“十五”期间经济总量跃升至万亿元台阶,成为继广东、江苏和山东之后,第四个地区生产总值超过万亿元的省份。“十五”时期年均增长13%,比全国同期高3.1个百分点。2005年,浙江成为全国第一个人均GDP超过3000美元的省份[4]。2006年,浙江人均GDP又增加到3975美元。财政总收入上升到2千亿元的新台阶,地方财政收入也突破千亿元,2006年分别达到2567.5和1298.2亿元,比2000年增长2.9和2.7倍,年均增长25.4%和24.8%。

近年来,浙江经济在高水平上平稳运行,投资、消费、出口三大需求都保持在两位数的增长速度,有效地拉动了经济的增长。我省以建设先进制造业基地为重要抓手,积极组织实施“五大百亿”工程,坚决贯彻落实中央的宏观调控政策,优化投资结构,投资保持了稳定增长。2006年全社会固定资产投资7593亿元,比2000年年均增长22.3%,比上年增长13.8%。消费对经济增长的拉动力有所增强。2005年GDP中最终消费比2000年年均增长15.1%(当年价格计算),“十五”时期最终消费对GDP的拉动率(按可比价格计算)从“九五”时期的47.3%上升到55.2%。2006年,消费拉动率进一步上升到62.2%,比“十五”时期最低的2004年(49%)提高13.2个百分点,社会消费品零售总额5325亿元,比2005年增长15%,比2001-2005年年均增幅(12.6%)高出2.4个百分点。外贸出口是三大需求中增长速度最快的,继2005年进出口总额突破千亿美元大关之后,2006年出口额又突破千亿美元大关,达到了1009亿美元,比2000年年均增长31.6%,并且这种增长速度有望继续保持。

经济水平的整体提升给人民的生活质量的提高打下了基础。2006年人均GDP指标全面小康实现程度为99.4%,比上年提高了14.9个百分点。人民生活领域全面小康实现度也随之比上年提高7.1个百分点,达到84.3%。2001-2006年,浙江省城镇居民人均可支配收入从9279元增加到18265元,农村居民人均可支配收入从4254元增加到7335元,是全国的1.55和2.04倍,均居全国第3位及省区第1位,28年间平均每年实际增长速度分别达到8.2%和8.5%。尤其在“十五”期间,城镇居民收入增长速度达到11.3%,达到历史最高水平。2006年,城乡居民消费恩格尔系数由2000年的39.2%和43.5%下降到32.9%和37.2%,人均居住面积分别由19.9和46.4平方米提高到26.4和55.6平方米。

3.产业结构优化,工业化、城市化进程加快,经济增长方式有所转变。

从经济发展的动态角度看,只有经济增长方式与经济的发展阶段以及当时所拥有的经济发展的条件相互匹配,经济才能可持续发展下去。原本依靠要素大量投入的粗放型经济增长方式是经济发展的初步阶段,在能源日益紧张、科技不断进步的情况下,集约型的增长方式才能保证经济的可持续和健康运行。并且,随着经济增长方式的逐步转变,由于经济增长而带来的部分负面影响,如环境的破坏将会逐步减少。同时经济增长方式的逐步转变会给社会事业、人民生活带来积极的影响。浙江省正处于工业化发展的中后期,在转变经济增长方式方面已迈出了积极的一步,经济社会正走上科学发展轨道。浙江省在经济总量不断增长的同时,经济增长的质量也在进一步提高,经济增长方式正在逐步地由粗放型向集约型转变。

首先,通过科技进步转变经济增长方式。近年来,浙江省政府大力扶持企业科技创新和技术改造。2006年,全省财政科技投入金额54.3亿元,比上年增长21.7%,企业挖潜改造资金55.2亿元,为科学研究和技术改造提供了公共财力的支持;规模以上工业企业科技活动经费支出199.3亿元,购置技术成果费用24.5亿元,分别增长30.5%和96.5%,设备购置费824.5亿元,增长9%。经济普查资料表明,浙江工业企业的科技活动比较活跃。2004年科技活动经费筹集资金主要来源于企业,占84.7%。规模以上工业企业科技活动经费支出共179.3亿元。在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与实验发展(R&D)经费为88.1亿元,投入强度为0.48%。其中大型企业投入R&D经费62.2亿元,投入强度为0.67%[5]。与其他省市相比,浙江工业企业在科技创新的道路上表现积极。规模以上工业企业当中,有15.5%的企业存在科技活动,6.5%的企业进行科学研究与开发,开发出新产品的企业占了11.7%。这些比例普遍高于江苏、山东、广东、上海等经济发达省市的相应指标比例(除进行科学研究与开发的企业比例低于江苏外)。

表2 2004年全国及部分省市规模以上工业企业科技活动情况

省份 | 工业企业数 (家) | 有科技活动 的企业比重% | 有R&D 的企业比重% | 有新产品 的企业比重% | 有科技机构 的企业比重% |

全国 | 276474 | 11.91 | 6.18 | 6.81 | 5.03 |

东部地区 | 23569 | 11.65 | 6.05 | 6.80 | 4.61 |

浙江省 | 41358 | 15.52 | 6.45 | 11.74 | 5.61 |

江苏省 | 40848 | 13.35 | 7.04 | 6.60 | 5.24 |

广东省 | 34584 | 8.82 | 4.81 | 4.40 | 4.26 |

山东省 | 23915 | 9.22 | 4.64 | 3.96 | 4.35 |

上海市 | 15766 | 8.80 | 5.02 | 6.30 | 2.64 |

数据来源:中国经济普查年鉴(2004)

同时,浙江省对传统产业进行了大规模技术改造,2004年技术改造经费共支出343.1亿元,提高了制造业的产业技术基础。纺织业是浙江省的传统支柱产业之一,其技术改造经费37.6亿元,占全省技术改造经费支出的十分之一多,位居第一。黑色金属冶炼及压延加工业和通用设备制造业分别位列第二、三位。

技术创新、技术改造的大量投入促使浙江产业技术水平的提高,促进了工业生产效率提高,新产品产值比重增加,产值单耗下降。2006年规模以上工业企业劳动生产率达到85328元/人,按现价计算比上年提高11.4%。经济普查资料表明,2004年在科技活动经费支出前十位的行业中,新产品产值占行业总产值20%的有医药制造业(28.7%)、通信设备、计算机及其他电子设备制造业(24.3%)、专用设备制造业(22.7%)、电气机械及器材制造业(20.2%)。且不少行业、企业和产品的能耗、物耗水平下降,尤其是通信设备计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业四个行业产值单耗下降速度最快。规模以上工业企业万元总产值能耗从2003年的0.4吨标准煤下降到2004年的0.35吨标准煤,按现价计算下降12.5%。工业总产值能耗的下降促进了万元GDP综合能耗的下降,从2000年的0.901吨标准煤(按2005年价格计算)减少到2005年的0.895吨标准煤,低于全国1.22吨标准煤的水平,居全国第四。这意味着作为资源小省的浙江省可少受一点资源的约束,逐步实现资源利用“减量化、再利用、资源化”原则,更好地利用资源,实现经济的可持续发展。

表3 2004年浙江省科技活动经费支出前十位行业情况

行业名称 | 科技活动经费支出(亿元) | 新产品产值率(%) | 万元产值能耗 (吨标准煤) | 全员劳动生产率(万元/人) | |

2004年 | 同比增减% | ||||

通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 25.69 | 24.30 | 0.08 | -11.11 | 8.57 |

电气机械及器材制造业 | 19.93 | 20.19 | 0.09 | 0 | 6.09 |

通用设备制造业 | 18.61 | 16.48 | 0.16 | -5.88 | 5.72 |

化学原料及化学制品制造业 | 15.05 | 16.24 | 0.55 | -15.38 | 11.17 |

纺织业 | 11.84 | 11.21 | 0.44 | -6.38% | 4.61 |

交通运输设备制造业 | 11.75 | 17.10 | 0.11 | 0 | 6.34 |

医药制造业 | 10.92 | 28.69 | 0.28 | -3.44 | 10.74 |

专用设备制造业 | 9.47 | 22.67 | 0.08 | -11.11 | 6.51 |

塑料制品业 | 4.81 | 12.37 | 0.29 | -3.33 | 5.78 |

黑色金属冶炼及压延加工业 | 4.74 | 7.51 | 0.65 | -17.72 | 14.94 |

数据来源:根据浙江省第一次经济普查数据整理

作为科技投入主体之一的工业企业科技活动的增多,投入R&D资金的增多,在促进经济增长方式加快转变的同时,也促进了全社会科技创新和技术进步。全面小康评价指标体系中社会事业领域的指标之一--R&D经费支出占GDP的比重,2004年不到1%,实现程度只有66%,2005年上升到1.22%,实现程度达到81.3%,提高了15.3个百分点,2006年进一步上升到1.34%,比上年提高0.12个百分点,实现程度达89.3%。2006年,R&D经费投入210亿元,比上年增长28.6%,全社会科技活动经费投入405亿元,增长26%。科技创新为全面建设小康社会提供支持。

其次,通过产业结构升级转变经济增长方式。大力推进产业结构优化升级,是保持经济持续稳定发展的关键环节,也是转变增长方式的主要途径。“十五”期间,省委省政府将产业结构的优化升级作为工作重点之一,大力推进先进制造业基地建设。优化提升工业经济结构,改造提升传统产业,大力发展高新技术产业,培育发展临港型重化工业和先进装备制造业,加快规划建设环杭州湾、温台沿海、金衢丽高速公路沿线三大产业带。继续做大做强骨干企业,促进中小企业发展。

产业结构继续优化。浙江省的三大产业呈现“二、三、一”分布格局,一、二、三产业在国民经济中的比重由2000年的10.3∶53.3∶36.4调整为2006年的5.9∶53.9∶40.2。在11个地市中已经有6个地市的第三产业比重超过了40%,分别是杭州、宁波、温州、金华、舟山和丽水。三次产业结构的调整带动非农就业人员数的增加,推进了城市化的进程。对应于三次产业在国民经济中增加值比重的变化,就业人员结构也发生了改变。三次产业就业人员的比重由2000年的35.6∶35.4∶28调整为2006年的23.3∶45.7∶31。第一产业就业人员大幅减少,所释放出来的大量劳动力转移到第二、三产业中,提高了非农业就业人员的比例。这意味着劳动力从效率低下的农业部门转移到效率相对较高的非农业部门,产业结构优化,社会整体效率提高。同时产业之间结构的调整也加快了城市化的进程,城镇人口比重不断提高,2005年城镇人口占总人口比例为56.02%,2006年进一步提高到56.5%,高出全国12.6个百分点。“十五”期间,浙江省农村劳动力转移到城镇就业的速度不断加快,新增人口中来自于农村的比例不断提高。从2005年新增的城镇就业人数来看,新增就业人员主要来源于农业劳动力,占49.0%(见表4)。

表4 城镇新增就业人口来源结构情况

单位:万人,%

1995年 | 2000年 | 2004年 | 2005年 | |||||

人数 | 比重 | 人数 | 比重 | 人数 | 比重 | 人数 | 比重 | |

新增就业人数 | 38.73 | 100 | 67.97 | 100 | 78.33 | 100 | 109.21 | 100 |

城镇失业人口 | 12.67 | 32.7 | 35.73 | 52.6 | 25.91 | 33.1 | 28.75 | 26.3 |

农村劳动力 | 10.44 | 27.0 | 8.66 | 12.7 | 28.57 | 36.5 | 53.54 | 49.0 |

学校毕业生 | 5.94 | 15.3 | 5.82 | 8.6 | 9.85 | 12.6 | 11.60 | 10.6 |

部队转业干部或退伍军人 | 0.69 | 1.8 | 0.85 | 1.3 | 0.88 | 1.1 | 0.98 | 0.9 |

其他 | 8.99 | 23.2 | 16.91 | 24.9 | 13.12 | 16.7 | 14.34 | 13.1 |

数据来源:根据2006年浙江省统计年鉴数据计算

在产业之间结构不断调整的同时,产业内部结构也在不断地优化。农业产业结构调整取得积极成效,初步实现了向高效生态农业的跃迁。粮食生产向规模经营转变,经济作物占种植业比重有所提升,粮经比(粮食作物与经济作物的播种面积比)从2000年的62.8∶37.2调整到2006年的53.5∶46.2,粮食播种面积减少31.7%,蔬菜、西瓜、药材等效益较好的经济作物种植面积分别增长18.1%、50.2%和58.3%,花卉苗木比2001年增长2.1倍。林牧渔业总产值在农业(不包括农林牧渔服务业)中的比重由2000年的50.7%上升到2006年的52%。第二产业内部结构开始由劳动密集型的轻工产业向技术资本密集型的重工业产业转变。2006年,规模以上工业中,轻工业增加值2466.7亿元,重工业增加值3188.4亿元,重工业比重从2000年的49.1%提高到56.4%,提高7.3个百分点。霍夫曼系数(轻工业增加值与重工业增加值之比)为0.77,比2000年的1.04下降0.27点。作为轻纺工业代表的纺织和服装行业,2006年占规模以上企业工业总产值的15.8%,比2000年的19.3%下降3.5个百分点。在总产值前十大的行业中,重工业行业占到7个,分别是电气机械、通用设备、交通运输设备、通信及电子设备制造,以及电力、化工、有色金属冶炼及压延加工业,轻工业占3个,分别是纺织、化纤、塑料制品业。随着产业结构的调整,出口产品结构也在不断优化,机电产品出口比重从2000年的30.7%上升至2006年的42%,上升了11.3个百分点,高新技术产品出口比重从3.4%上升到10.1%,上升了6.7个百分点。第三产业发展也较为迅速,内部结构不断的调整以适应新时期经济发展的需要,为一、二产业的发展提供服务,特别是对工业的发展起到促进作用。2005年第三产业增加值为5379亿元,比2004年增长了15.2%,超过GDP增幅2.4个百分点。2006年第三产业增加值进一步提高到6288亿元,比上年增长15.1%,超过GDP增幅1.5个百分点,2001-2006年年均增长14%。从三产细分行业的情况看,据第一次普查资料显示,2004年,批发和零售业(1126.1亿元)、房地产业(587.8亿元)、金融业(523.5亿元)、交通运输、仓储和邮政业(444.7亿元)、公共管理和社会组织(397.1亿元)成为第三产业增加值最大的前五个细分行业,分别占第三产业增加值的24.6%、12.8%、11.4%、9.7%、8.7%。2005年,金融、房地产、科研、教育、公共管理等行业增加值比重又有提高(见表5)。2006年,从第三产业的六大类行业分组看,交通运输、仓储和邮政业增加值比上年增长18.1%,金融业增加值增长22.3%,均明显快于三产的平均增速(15.1%),这两大行业比重继续上升,分别达10%和13.3%,比2005年上升0.5和0.8个百分点,房地产业增加值增长14.1%,所占比重与上年持平,而批发和零售、住宿和餐饮业增幅回落至13.1%和11.5%,比重下降至22.8%和3.9%,下降了0.6和0.2个百分点,其他服务业比重为37%,下降了0.5个百分点。

表5 第三产业增加值细分行业情况

单位:亿元、%

行 业 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||

增加值(亿元) | 构成(%) | 增加值(亿元) | 构成(%) | 增加值(亿元) | 构成(%) | ||

第三产业 | 4584.22 | 100 | 5378.86 | 100 | 6288 | 100 | |

交通运输、仓储和邮政业 | 444.65 | 9.7 | 512.94 | 9.5 | 631 | 10.0 | |

批发和零售业 | 1126.07 | 24.6 | 1258.21 | 23.4 | 1435 | 22.8 | |

住宿和餐饮业 | 202.55 | 4.4 | 221.27 | 4.1 | 248 | 3.9 | |

金融业 | 523.49 | 11.4 | 674.77 | 12.5 | 836 | 13.3 | |

房地产业 | 587.83 | 12.8 | 695.82 | 12.9 | 809 | 12.9 | |

信息传输、计算机服务和软件业 | 273.92 | 6.0 | 316.19 | 5.9 | 2329 | 37.0 | |

租赁和商务服务业 | 197.44 | 4.3 | 227.58 | 4.2 | |||

科学研究、技术服务和地质勘查业 | 95.01 | 2.1 | 120.49 | 2.2 | |||

水利、环境和公共设施管理业 | 52.98 | 1.2 | 62.86 | 1.2 | |||

居民服务和其他服务业 | 110.06 | 2.4 | 129.53 | 2.4 | |||

教育 | 338.47 | 7.4 | 402.81 | 7.5 | |||

卫生、社会保障和社会福利业 | 179.30 | 3.9 | 213.36 | 4.0 | |||

文化、体育和娱乐业 | 55.33 | 1.2 | 65.78 | 1.2 | |||

397.11 | 8.7 | 477.24 | 8.9 | ||||

产业区域空间聚集度高。产业集群是浙江省经济发展的特色,在一个区域内密集地发展同一种产业,千家万户,成龙配套,产业链的上下游和相关的辅助产业、服务业聚合在一起,形成“小企业,大集聚”的发展模式。据省委政策研究室调查统计[6],目前全省已经有82个县市形成了主导产业突出、生产加工销售融为一体的块状经济产业集群。其中块状经济产值占工业总产值比重超过50%的有45个县市,并且萧山区、绍兴县等5个县市的块状经济产值达到了地区工业总产值的90%以上。此外,义乌的小商品,绍兴的轻纺、海宁的皮革、嵊州的领带、永康的五金、温州的皮鞋、乐清的低压电器、桐庐的制笔、诸暨的袜业等,星罗棋布的产业群都已经成为浙江开拓国际、国内市场的生产基地。工业园区则是产业聚集的良好载体。2002年对浙江省工业园区的调查显示:全省工业园区第一主导产业聚集度[7]平均为55.3%,第二主导产业聚集度为24.7%,第三主导产业聚集度为17.5%[8]。

在各县市充分发挥地区优势、形成各自特色产业的同时,浙江省的环杭州湾、温台沿海、金衢丽三大产业带的框架也非常明显。杭州在改造传统产业的同时,大力发展电子信息、精细化工、生物医药、环保设备、软件等新兴产业,成为了高新技术产业的集结地。宁波则基本形成了以重化工业为主导,轻纺、机械、建材、港运为支柱的产业群。温州通过大力发展电器、化纤、塑料、服装、医药及建材等行业形成自己的特色。三大城市的产业结构基本上是非竞争关系,因此,每个区域按照自己的优势发展经济,可以更好地协调各地区的经济发展。

产业的聚集、劳动力的集中和城市化的进程三者是紧密联系在一起的,是相互促进的关系。人是最具创造力的主体,有了人、有了人的经济活动,才能不断地创造出社会财富,推动经济的发展。而产业的聚集、人的聚集必然带动城市化的进程。在经济基础较好的杭、甬、温地区人口规模和经济总量规模一直呈现不断扩大的趋势,据5‰人口抽样调查,2006年末,杭、甬、温三市常住人口分别达到773.1、671.6和780.2万人,占全省的15.5%、13.5%和15.7%,占到了近一半(44.7%),为11个市中人口最多的三个市,城市化率分别为68.9%、63.1%和60.2%,比全省平均高出12.4、6.6和3.7个百分点。

4.社会保障体系初步建立,社会就业比较充分。

浙江加大就业和社会保障工作力度,已初步建立了覆盖城乡、功能完善、多层次的社会保障体系。2006年,全省用于社会保障体系建设的财政资金244亿元,比上年增长21.8%。年末全省企业养老、基本医疗、失业、工伤保险参保人数分别为964.4、730.6、504.4和604万人,分别比上年末增加87.6、91、59.7和150.9万人。特别是农民工参加医疗保险有新的突破,已达227.4万人。28个市县开展城镇居民医疗保障制度试点。87个有农业人口的县(市、区)全部实行了新型农村合作医疗制度,参加合作医疗人数达2902万,占全省农业人口的86%,已超过我省全面小康社会评价体系的目标(85%)。对被征地农民实现即征即保,全省有233.9万被征地农民纳入保障范围,其中参加基本社会保障的有196万人,分别比上年末增加45.9和37.1万人。62.9万城乡居民得到最低生活保障,基本实现了动态管理下的应保尽保。

2001-2006年各年度城镇登记失业率均控制在4.1%以内,2004年城镇调查失业率为4.4%,比改革开放以来最高的2002年下降1.1个百分点,已呈现明显的下降趋势。劳动力参与率保持在一个较为稳定的区间,2005年末,全省劳动年龄人口为4057.5万人,经济活动人口(就业人口与失业人口之和)为3129.7万人,劳动力参与率为77.1%,比2001年的75.7%提高1.4个百分点。2006年城镇登记失业率为3.51%,比上年末下降0.21个百分点。

5.市场化程度较高,拥有宽松的经济运行环境。

根据有关机构研究,浙江市场化相对水平连续多年稳居全国第二。近年来,各地方政府大力推进行政审批制度改革,积极推进政府职能转变,在营造务实高效的服务环境方面取得了明显成效。从1999年至今已进行三轮行政审批制度改革,在全省88个市县区都建立了行政审批服务中心,实行一门受理、规范审批、限时办结的审批方式。省级有关部门也实行了网上并联审批,使行政审批在阳光下操作。经过多年来大幅度削减审批项目,基本完成省、市、县三级行政许可事项和非行政许可项目的清理和规范,成为全国省级审批项目最少的省份之一。目前,浙江省正在进行第三轮改革,坚持“谁投资、谁决策、谁管理”,合法合理、简政效能和接轨国际的原则,进一步下放和削减省级行政审批项目,下放省级行政审批权限。并积极探索行政管理体制改革,在义乌市开展进一步扩大县级政府经济社会管理权限试点。同时,浙江省正努力打造诚信社会,整顿规范市场秩序,完善产品质量监管机制,打击制假售假等违法行为,建立以道德为支撑、产权为基础、法律为保障的社会信用制度。加强信用法制建设,建立信用监督和失信惩戒制度,提高全社会的信用意识,为市场经济主体的经济运作提供良好的市场环境和制度保证。政府、企业、个人三大信用体系建设齐头并进,推进“百万企业信用工程”,完善“全省企业信用发布查询系统”,探索建立个人征信系统。这些措施都将有利于市场经济的良性发展,使浙江的经济主体更加多元化,经济发展更加活跃。

三、实现全面建设小康社会目标经济基础方面的难点问题和制约因素分析

浙江省在国内相对较高的经济发展水平和经济发展潜力、灵活的市场经济体制、逐步优化的经济结构和经济增长方式都为我们实现全面小康社会提供了坚实的物质基础和2010年如期基本实现目标的可能性。但是,正如我们理解的全面小康社会的要义是“全面”和“协调”,经济单方面目标的实现只是实现全面小康社会的必要条件,而不是充分条件。浙江省要真正实现全面小康的“全面”和“协调”的目标,还存在一定的难度。

1.经济运行内部协调性不够,消费投资结构不尽合理。“十五”以来,浙江经济长期平稳快速发展,消费、投资、进出口三驾马车拉动经济的增长。但是,这三驾马车的力量是不均衡的,浙江经济的高增长在一定程度上由高投资来拉动。投资率即资本形成总额占GDP的比重,从2000年的43.2%上升到2005年的48%,比全国(43.4%)高4.6个百分点。而据世界银行资料,2004年世界中等收入国家的资本形成总额只占GDP的26%,低收入国家为27%,高收入国家为20%(2003年)[9]。投资对GDP增长的拉动力从“九五”时期的34.3%上升到“十五”时期的44.3%,其中2003-2004年高达50%以上,分别为58.4%和51.2%。投资率上升有其合理性,主要是我省正处在工业化中后期阶段,第二产业尤其是制造业的产业升级需要大量投资,再加上我省基础设施相对落后也需要大量投资,因此在一定时期内保持适当高的投资率是客观需要的。但是,资金大量的投入,必然需要自然资源、劳动力等其他生产要素支撑,才能实现投资项目的正常运行。长期的高投资,产生两个方面的影响:一方面加剧自然资源和原材料等投入品的紧缺,进而使资源型产品的供求关系变得紧张,最终导致投入品价格的上涨。再加上浙江是一个资源小省,资源相对比较紧张,无法满足与快速增长的资金的配比。按照要素边际效益递减规律,随着投资的不断增加,资金的投资效率将不断降低。而低效率的投资、掠夺性使用土地等自然资源、粗犷型的经济增长方式不是我们所需要的。另一方面投资的增加将会导致储蓄的减少,消费率的降低。最终消费率(居民和政府最终消费占GDP比率)从2000年的51.3%下降到2004年的46.5%,呈现逐年下降的态势,2005年虽然出现回升趋势,回升到47.4%,但仍比全国同期(52.1%)低4.7个百分点,更远低于2003年世界最终消费率的平均水平(79%[10])。项目的重复建设,产品的大量生产,而居民却没有足够的购买力,投资率长期偏高和消费率长期偏低是不合理的,不利于经济的协调健康持续发展。2005年以来,宏观调控正在将过热的投资拉回到理性增长轨道,投资增长贡献有所减弱,需求作用有所增强。但导致投资增长粗放、高耗低效的体制性因素并末完全消除,消费快速增长的内生机制也没有形成。实现投资和消费之间的良性循环,使经济增长由主要依靠投资驱动向投资消费双驱动转变,出口有序健康发展,对培育经济增长的持续动力和夯实建设全面小康社会的经济基础,都至关重要。

2.产业结构不协调,服务业总量偏低,现代服务业比重不高。目前浙江省的产业结构已经呈现“二、三、一”的格局,但是离“三、二、一”的目标还有相当大的距离,服务业总量仍然偏低。浙江省的人均GDP已经达到了中高收入国家水平,但2006年服务业增加值占GDP的比重(40.2%)不仅未达到英克尔斯现代化标准[11](即45%以上)的要求,而且也低于世界低收入国家的平均水平(49%),远远落后于西方发达国家60-80%的水平。特别值得注意的是,2003-2004年服务业占GDP的比重分别比上年下降了0.2和0.7个百分点。2005年虽有所回升,但比全国的服务业比重仅高出0.1个百分点,在各省市中居第14位。

表6 人均GDP在3000美元左右国家服务业比重

人均GDP(美元) | 服务业占GDP比重(%) | |||

2002年 | 2003年 | 2004年 | 2004 年 | |

世界平均 | 5158 | 5559 | 6338 | 68* |

其中:高收入国家平均 | 26130 | 28195 | 32132 | 72* |

中等收入国家平均 | 1770 | 1938 | 2265 | 53* |

中高收入国家平均 | 3661 | 3995 | 4371 | 61* |

中低收入国家平均 | 1308 | 1436 | 1666 | 46* |

低收入国家平均 | 394 | 439 | 507 | 49* |

巴 西 | 2611 | 2824 | 3325 | 50 |

保加利亚 | 1979 | 2550 | 3127 | 59 |

牙买加 | 3082 | 2964 | 3323 | 49 |

罗马尼亚 | 2088 | 2721 | 3464 | 51 |

乌拉圭 | 4370 | 3820 | 3780 | 60 |

俄罗斯 | 2382 | 2992 | 4105 | 59 |

土耳其 | 2675 | 3463 | 4288 | 65 |

斐济 | 2180 | 2669 | 3093 | 59(2002年) |

注:*表示2003年数据,世界和国家分组的数据为人均GNI;

人均GDP数据来源于国际货币基金组织2006年世界经济展望数据库;

人均GNI、服务业比重数据来源于世界银行数据库。

同时,服务业细分行业中现代服务业的比重仍然不高,总体规模较小。真正意义上的现代服务业,是指与现代技术变革、产业分工深化和经济社会发展相伴随的信息服务、研发服务、人力资源服务、现代物流、市场营销服务等等,虽然也有网络游戏等现代生活服务业,但主要方面是所谓为生产者服务的商务服务业。2004年,交通运输、仓储及邮政业占服务业的比重只有9.7%,信息传输、计算机服务业软件业占6.0%,金融业占11.4%,租赁和商务服务业占4.3%,科学研究、技术服务和地质勘探业占2.1%,都远远低于传统批发零售业的24.6%。2005年,交通运输、仓储及邮电通信业(13.1%),信息传输、计算机服务和软件业(14.2%),租赁和商务服务业(12.6%)的增长速度普遍低于服务业15.2%的平均增长速度,占服务业的比重更是有所降低。以现代物流业为例,2005年增加值比重比上年下降了0.12个百分点。并且物流业总体经济规模小,经济效益不高。据经济普查资料显示,2004年浙江省物流企业资产总额不到100万元的有21813家,占了近一半的数量。且物流成本偏高,据测算,2005年全省物流业增加值占GDP的比重为9.4%,社会物流总成本1123.1亿元,占生产总值的18.3%,虽低于国家0.3个百分点,但远高于美国、日本等发达国家10%以内的比重[12]。因此,可以说,浙江省现代服务业发展还有待进一步加快发展速度,提高发展质量。

3.投入产出之间不协调,工业增加值率低,技术含量不高。浙江的工业增加值率一直偏低,增加值增长速度明显慢于工业产值的增长速度。也就是说工业企业生产过程中的中间投入较大,而附加值较小,生产效率较低。2000年,全省规模以上工业企业增加值率(生产法计算的工业增加值/工业总产值,下同)为23.6%,比全国的29.4%的平均水平低5.8个百分点。2004年,浙江的工业增加值率不仅没有提高,反而比2000年下降1.7个百分点,只有22%,比全国平均水平29.3%低7.3个百分点。浙江工业增加值率与全国的平均水平差距越来越大。2005年,工业增加值率进一步下降至20.9%。从分行业看,除烟草和仪器仪表2个行业的工业增加值率高于全国平均水平外,其他行业均低于全国平均水平。预计2006年增加值率仍略低于上年,还未扭转逐年下降的趋势。

工业增加值率的长期偏低主要是因为我省的产业结构还没有得到根本的转变,众多的民营企业先天不足,长期以来停留在大规模的传统产业和低水平的加工工业,高新技术产业的发展还不尽如人意。浙江生产总值占全国的比重逐年增加,经济大省的地位越来越明显,2004-2006年已占到全国生产总值的7.28%、7.34%、7.47%。但其中高技术产业总产值的占全国的比重还是偏低。如表7所示,多年来,浙江高技术产业总产值占全国的比重一直在5%左右徘徊,没有明显的提高,与广东、江苏等省市相比较,差距非常明显。

表7 十五期间有关省市高技术产业总产值占全国的比重(%)

2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |

广东省 | 26.06 | 28.00 | 30.02 | 32.03 | 31.83 | 31.17 |

江苏省 | 12.14 | 11.61 | 12.23 | 15.19 | 18.11 | 17.98 |

上海市 | 9.64 | 10.07 | 9.46 | 10.95 | 11.74 | 11.36 |

北京市 | 9.34 | 8.94 | 7.22 | 5.78 | 5.55 | 6.21 |

天津市 | 6.49 | 6.22 | 6.19 | 4.97 | 5.47 | 5.22 |

浙江省 | 5.07 | 4.94 | 5.04 | 5.13 | 4.97 | 5.05 |

数据来源:根据浙江科技统计年鉴数据计算整理

而且,在自主创新过程中还遇到了人才紧缺的问题。浙江在高技术产业的研究开发技术人员投入略显不足,2000年共投入1724人/年,占全国R&D人员投入的1.88%,明显低于高技术产业产值占全国的比重。多年来,浙江高技术产业R&D人员人数投入居全国11位,2003年后有了较大的提高,上升到了第8位,但是仍无法满足企业对人才的需求,许多企业认为人才缺乏是影响企业自主创新主要因素。据全省500家制造业企业抽样问卷调查,大、中、小型企业认为人才缺乏是企业自主创新主要困难的分别占47.2%、46.5%和26.7%,认为资金缺乏是企业自主创新主要困难的分别占27.8%、37.5%和55.7%。可以看出,随着企业规模的不断扩大,民营企业有了一定的资金积累,对资金的需求减少,但是对人才需求明显增加。

表8 高技术产业R&D人员折合全时情况

2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |

全 国(人/年) | 91573 | 111572 | 118448 | 127849 | 120830 | 173161 |

浙 江(人/年) | 1724 | 3195 | 2808 | 5376 | 8451 | 11571 |

浙江省占全国的比重(%) | 1.88 | 2.86 | 2.37 | 4.20 | 6.99 | 6.68 |

数据来源:浙江科技统计年鉴

4.地区经济发展不协调,地区和城乡收入差距扩大。近年来,浙江省加大了对欠发达地区的支持力度,大力推进“千村示范,万村整治”和“千万农村劳动力素质培训”,以及“山海协作”、“百亿帮扶致富”、“欠发达乡镇奔小康”等工程,在全国率先实现了贫困县和贫困乡镇的脱贫目标。2005年,我省农村居民人均纯收入低于1500元的人口比重为3.5%,以全省3790万农村人口推算,有133万人,其中人均纯收入低于1000元的有45.5万人。2006年,农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入低于3000元的人口约有548万人。211个欠发达乡镇农村居民人均纯收入的实际增长速度一直高于全省平均水平,但收入水平仍大大低于全省平均水平,甚至低于国际贫困线。2005年,211个欠发达乡镇农村居民人均纯收入为2752元(336美元),为全省平均的41.3%,虽比2003年39.9%的比例上升1.4个百分点,但仍未达到世界银行提出的1天1美元收入的国际贫困线。

从区域来看,11个设区市经济发展水平的差距有所缩小,但总体差距仍然较大,且县域之间的差距仍在继续扩大。2006年,全省人均GDP为31684元(3975美元),最高的杭州市为51871元(6507美元),最低的丽水市为14019元(1758美元),相差3.7倍,比2000年的4.05倍缩小了35个百分点,但比2005年扩大2个百分点。在县域之间差距却从2000年的7.9倍扩大到2006年的10.1倍,最高的绍兴县人均GDP达63886元(8014美元),最低的文成县为6351元(797美元),仅为绍兴县的9.9%,不到十分之一,比2000年12.7%的比例低2.8个百分点。2005年,全省人均GDP最低的10个县(市)为8937元,最高的10个县(市)为39526元,相差4.4倍,比2004年的4.3倍有所扩大,从而给地区差异小于4倍目标值的实现增加了一定的难度。

从各地区的产业发展来看,产业的地区发展不平衡,工业和服务业主要集中在几个大城市。据第一次经济普查资料显示,2004年底,杭州、宁波和温州的第二、三产业企业法人数占全省的50%多,杭州市第三产业中的科学研究、技术服务和地质勘查业的企业法人数占全省的36%,信息传输、计算机服务和软件业的企业法人数占全省的34%,其中软件行业的企业法人数占全省的比例高达81%。

从收入角度看,地区之间、城乡之间的差距在拉大。2001-2006年,城乡居民人均收入年均实际增长率相差3.5个百分点,城乡居民收入差距从2000年的2.18倍扩大到2006年的2.49倍。反映收入差距的基尼系数明显上升,城乡居民收入的基尼系数在2003年就已经上升到了0.4以上,2005、2006年分别达到0.404和0.409,并仍有继续上升的趋势,其中,城镇居民由2000年的0.256上升到2006年的0.323,农村居民由2000年的0.345上升到2006年的0.361。

5.经济增长方式与资源要素禀赋不协调。随着经济的加速发展,粗放型的增长方式已难以为继。浙江是资源小省,但是资源消费大省。2005年,全省能源消费总量按等价热值计算约为1.2亿吨标准煤,比2004年增长11.2%。其中煤炭(原煤与洗精煤)9681万吨,石油制品1932万吨,电力1642亿千瓦时,分别比2004年增长10.7%、7.3%和15.7%。与此同时,我省资源型产品的对外依存度不断提高。2005年,全省净调入能源10720万吨标准煤,比2004年增长9.4%,其中,净调入原煤9646万吨,增长10.9%;净调入原油2120万吨,增长14.4%。全省一次能源自产率仅占能源消费总量的10.6%,即90%左右要依靠外省调入和进口(若按当量值计算,一次能源自给率仅为4%, 96%要依靠外省调入和进口)。经济发展所需的金属矿产和材料、粮食和棉花等农副产品等资源性产品对外省和进口的依赖程度较高,在我省的主要进口商品中包含了钢材、废铜、原油、铁矿砂及其精矿、原木、成品油等多种资源型产品。在中国经济进入新的快速增长期、需求较旺的背景下,资源要素供求紧张、价格大幅上涨,对我省经济的进一步发展产生严重制约,并侵蚀了大块企业利润。浙江地少人多,耕地面积的持续减少会使先进制造业基地建设和城市建设缺乏发展空间。各地都反映建设项目要真正落地难度较大,用地报批周期较长,加上国家继续提高项目用地审批的要求,供地形势将继续趋紧。由于我省一些高消耗、高排放的落后生产能力仍未全面淘汰,主要污染物排放量超过环境承载能力,水、土壤等污染严重,固体废物、汽车尾气、持久性有机物等污染持续增加。水资源的紧张使玉环、义乌等地陷入向外地买水的困境,企业产能得不到充分利用。

经济增长的资源环境代价较大,主要是因为全社会节约意识还不够强烈,部分地区只重视经济的增长,而不重视经济的长远发展和可持续发展,居民、企业、政府对于资源利用的节约和优化还没有贯彻到经济发展和人民生活的各个方面中;使用资源的成本相对低廉,资源的价格无法真正反映其稀缺程度;GDP的核算没有将环境成本考虑在内。

四、若干结论与对策建议

综上所述,浙江省在全面建设小康社会的过程中,经济发展水平较高是实现全面小康的扎实基础,多种所有制经济体制的制度保障、产业结构的多方位转变和提升、工业化和城市化进程加快、经济增长方式积极转变、社会保障体系初步建立、社会就业比较充分、较高的市场化程度等都为经济的进一步发展提供了一定的空间。有了强劲的经济发展作为支撑,浙江有望在2010年率先基本建成全面小康社会。

但是,在经济快速发展的同时,投资与消费、产业结构和增长方式、城乡和地区之间的经济发展、经济发展与生态环境之间的不协调等问题也不容忽视。并且随着经济的加快发展,这些不协调性越发明显,成为影响浙江省经济平稳较快协调发展的重要因素,进而影响全面建设小康社会的进程。为实现浙江经济社会又好又快发展,努力在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会上继续走在全国前列,提出以下对策建议:

1.转变政府职能,加强社会管理和公共服务,推进科学发展。政府应继续搞好经济调节和市场监管,使投资消费比例更加合理,经济增长由投资和出口拉动型逐步转变到以消费和出口的内外需求拉动型,努力实现速度、质量、效益相协调,消费、投资、出口相协调,人口、资源、环境相协调,推动全省经济社会又好又快发展。采取切实措施,引导产业结构的调整,特别是对现代服务业和高技术产业的发展给予足够的重视,为现代服务业和高技术产业的发展提供完善的基础设施配套建设,积极承接和吸纳国际高技术产品制造业和研发中心转移,逐步摆脱纯“世界制造业中心”的低端定位,增强我省的自主创新能力,提高制造业的发展水平和效率,提升制造业竞争力。同时加强信息服务、研发服务、人力资源服务、现代物流、市场营销服务等现代服务业的建设。把节能降耗、污染减排与产业结构调整紧密结合起来,严格控制高耗能项目,禁止高污染项目,支持能耗低、污染少的产业和企业加快发展,切实做好土地集约利用工作,盘活存量土地资源,完善促进资源节约的政策体系,加快完善自然资源的价格形成机制,引导企业和社会向资源节约型、环境友好型的可持续发展道路上前进。完善公共财政制度,优化财政支出结构,健全公共服务体系,进一步加快教育、卫生、文化、体育等社会事业的发展。

2.控制城乡之间、高低收入群体之间和地区之间收入差距扩大的趋势,推进和谐发展。一是各级政府要把解决民生问题摆在更加突出的位置,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,注重扩大就业和加强社会保障,加快建立健全城乡居民全覆盖、多层次的社会保障体系,完善城乡社会救助体系和最低生活保障制度,提高低收入群体的生活水平,促进社会公平。二是加快推进社会主义新农村建设。控制居民收入差距扩大趋势的关键在于农村居民收入的提高。虽然2005年我省农村全面建设小康实现程度达到64%,连续三年居全国各省区第一位,但是相对于城市的发展还是比较落后的,全面建设小康社会最艰巨最繁重的任务就在农村。因此,必须把发展高效生态的现代农业作为新农村建设的首要任务,坚持“多予少取”的方针,切实增加“三农”投入,按照中央提出的“三个高于”、“三个主要”的财政投入政策,坚持在新增科教、卫生、文化的经费,新增基本建设投入和土地出让金用于农村的比例至少达到50%以上,促进农业、农村经济的发展,增加农民收入。建立“以工促农、以城带乡”的长效机制,努力推动城乡互促共进、协调发展。三是把促进区域协调发展摆在更加重要的位置。胡锦涛书记最近指出:促进区域协调发展是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必然要求。为加快我省欠发达地区的发展,缩小地区差距,要继续深入实施“百亿帮扶致富”和“欠发达乡镇奔小康”工程,扎实推进“山海协作”工程,财政要加大对欠发达地区的转移支付力度,提高欠发达地区的发展能力。

课题负责人:王 杰

课题祖成员:王美福、傅吉青

端木晶、胡 东、冯淑娟

执 笔:傅吉青、冯淑娟

[1]吕书正:《全面建设小康社会》,北京,新华出版社,2002年11月,第96-97页。

[2]2006年全国国民经济和社会发展统计公报。

[3]世界银行《2006年世界发展报告》:人均国民总收入的划分标准(2004年),低收入国家为≤825美元,中低收入国家为825-3255美元,中国属于中低收入国家行列。

[4]按国家统计局公布的8.1917的年平均汇率折算得到,江苏为2998美元,广东为2730美元,山东为2453美元,福建为2276美元,上海为6284美元。

[5]投入强度=经费投入/销售收入,数据来源:浙江省第一次经济普查主要数据公报

[6]“依托产业集群打造区域品牌的理性思考”,《浙江经济》,2006年24期

[7]产业聚集度是主导产业工业总产值占园区全部工业总产值的比重。

[8]浙江省企业调查队课题组 ,“浙江工业园区发展现状分析”, 《浙江经济若干问题调查与研究》,浙江大学出版社 2005年6月第1版 P430

[9]数据来源:世界银行数据库

[10]数据来源:世界银行数据库

[11]英克尔斯现代化指标体系是在20世纪70年代提出的,主要有10个指标,包括人均国民生产总值,农业产值占国民生产总值比例,服务业产值占国民生产总值的比例,.非农业劳动力占劳动力的比重,识字人口的比例,大学入学率,每名医生服务人数,平均寿命,城市人口占总人口的比例,人口自然增长率

[12]傅吉青 俞海军,“浙江经济发展面临的重大挑战——影响浙江经济持续平稳发展的因素分析”,2006第18期 《浙江经济》 P20